近十年動態系統理論視域下我國二語習得研究:現狀與展望

王勃然 趙雯

(東北大學 外國語學院, 遼寧 沈陽 110819)

0 引言

20世紀50年代以來,科學研究領域經歷了一次思維范式的轉變。傳統科學基于“線性、簡化論思路” (Larsen-Freeman, 1997),通常遵循的研究范式是將事物分解為若干部分,針對剝離出來的個體開展研究,注重大量個體浮現出的一般規律和模式;而源于動力學理論和非線性原理的新范式著眼于事物的整體,倡導以系統的復雜性和變異性為核心,探究系統各要素之間的交互動態關系。作為新范式代表之一的動態系統理論(Dynamic Systems Theory,簡稱DST)是“根據一些規則隨著時間推移逐步演化的數字狀態系統”(van Gelder et al., 1995: 5),具有動態、復雜、非線性、混沌、不可預測、初始狀態敏感、開放、自組織、反饋敏感和自適應等特征。

在理論和模式構建上,傳統二語習得研究處于一種“混亂狀態” (Larsen-Freeman, 2002: 33)。首先,基于二元論的傳統二語習得研究一般考察認知因素或社會文化因素中某個變量所起的作用,導致對于語言發展的影響因素分析局限于外在或內在系統之中。其次,應用語言學家承認語言變化的固有內在性,然而在構建理論時卻常常把過程轉化為對象或物體,表現出對靜態表征和共時性策略的偏愛,其結果是本該被關注的動態性和變異性沒受到重視。在過去幾十年中,二語習得領域涌現了60余種理論、模式和假說,卻不能很好捕捉語言在使用中的動態變化,暴露出個體、簡單、線性、孤立和靜態的局限性。

鑒于動態系統理論與二語習得之間存在的諸多相似性,Larsen-Freeman (1997)將動態系統理論引介到語言學領域,并提出把它作為二語習得研究的統攝性理論。五年后,她擯棄了社會與大腦認知分割的二元論,提出社會維度和認知維度是語言發展的一體兩面。同年,Herdina與Jessner通過構建的多語模型闡述了動態系統理論的基本觀點及其在二語發展中的應用。2007年,de Bot等人系統闡述了將動態系統理論應用于二語發展及多語加工的研究和方法。從此,越來越多的學者參與其中,研究成果日益豐富,使得該理論的應用成為21世紀“二語習得研究新時期到來的標志”(Ellis, 2007)。

1 近十年我國相關研究現狀

1.1 我國現有研究聚焦點

我國學者針對動態系統理論視域下的二語習得研究起步較晚,但近幾年的跟進呈現加速度態勢。從2008年沈昌洪、呂敏率先把動態系統理論推介到國內,已過去了10年,在此領域的研究內容和方法日漸豐富。

從宏觀和微觀上把握和處理好“語言與環境、語言與個體、環境與個體”三大動態、非線性的關系,方能對二語習得的結果提供充分的解釋。鑒于此,本文作者基于中國知網(CNKI),按照二語習得總系統及其三個子系統(語言、學習者和環境)對2008—2018年期間發表于CSSCI檢索期刊、全國中文核心期刊及語言類專業學術期刊的國內動態系統理論視域下的二語習得研究加以分類和解析。

1.1.1 二語習得總系統研究

作為最早推介此理論到國內的學者,沈昌洪、呂敏(2008)認為動態系統理論的最大貢獻是提供了一個融合社會和認知層面的二語習得研究框架,王濤(2010)贊同該觀點,認為動態系統理論從社會和認知兩個維度重新審視二語習得,在二語習得和二語發展之間架構了一座橋梁,而在李蘭霞(2011)看來,該理論的革命性意義在于它超越了傳統語言學派所尊奉的簡化論和依據“顯著”界限來解釋因果關系的均值分析法。

鑒于國際上現有二語習得綜合模式對多因素的交互性考慮不夠的狀況,戴運財、王同順(2012)嘗試構建了中國語境下以環境、學習者、語言因素三組變量為核心內容的二語習得動態模式,韋曉保(2012)則整合了包括動態系統理論、聯結論和構式語法論在內的三大語言習得范式,提出了三合一的D-C-C模式。

1.1.2 語言子系統

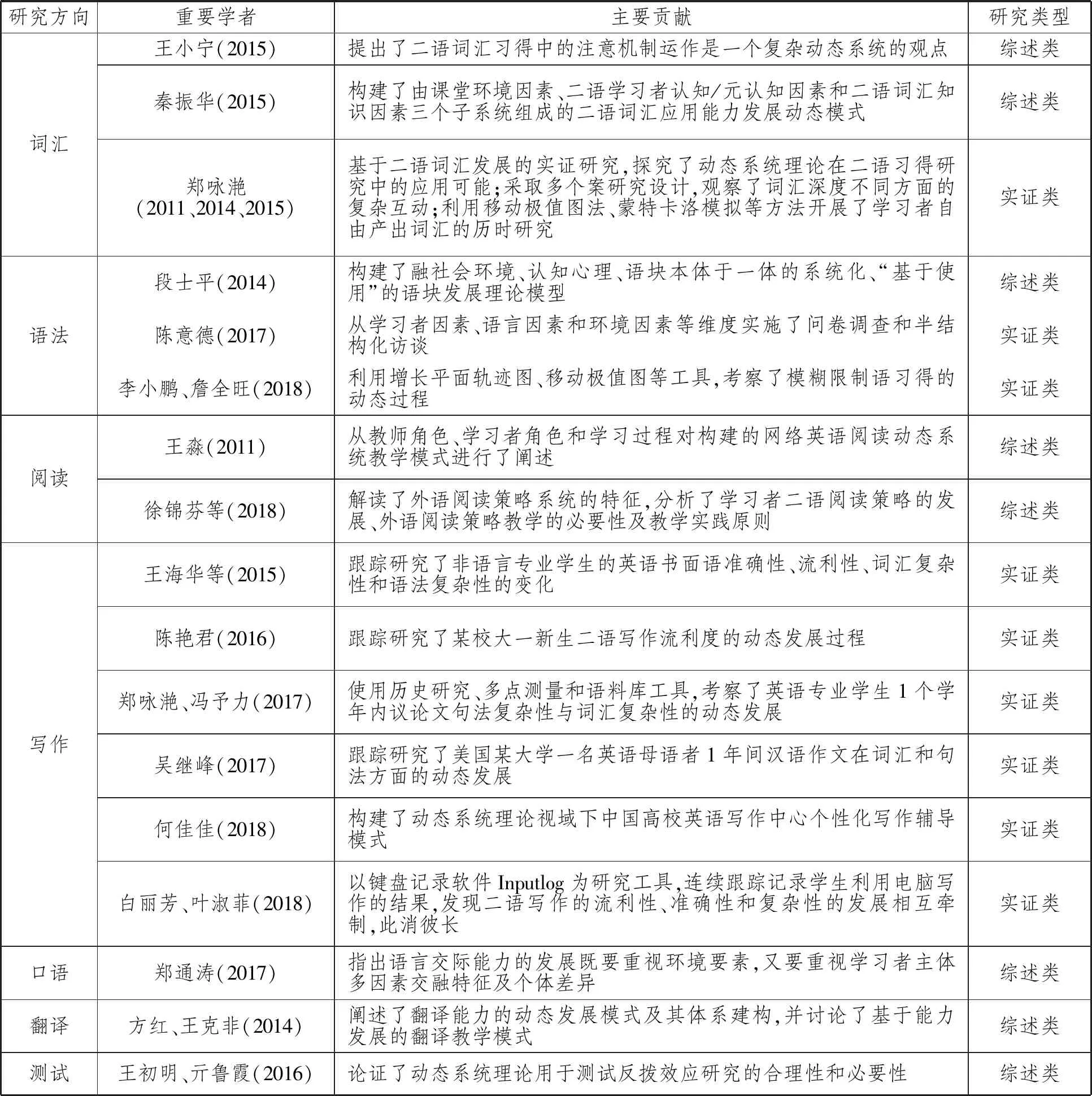

基于動態系統理論視角,語言系統是由“吸態”和“斥態”組成的生態共同體。語言發展是從一個吸態到另一個吸態的過程,充滿了非線性變異(李蘭霞, 2011)。在語言子系統層面,基于動態系統理論的研究方向、重要學者、主要貢獻和研究類型可參見表一。

1.1.4 環境子系統

動態系統理論視角下的環境是系統自身一個不可分割的組成部分,這挑戰了傳統理論認為環境只是核心行為背景的觀點。在王初明(2008)看來,系統的變化會改變環境,而環境的變化又會引起系統的自我組織與調整。雷鵬飛、徐錦芬(2017)探討了課堂外語學習環境中的語言遷移現象,認為動態性與系統性是語言遷移研究的哲學觀和方法論,非線性與初始狀態/反饋敏感性是語言遷移的外在表現,而共同適應性與自組織性則是語言遷移的內在機制;鄭詠滟(2018)則通過追蹤考察兩名高水平學習者在全英語讀寫課程環境下一年的書面語語言復雜度的多維變化,發現密集的讀寫任務構成了交際需求與任務情境,可促進學習者通過使用與接觸建立二語構式體系。

1.2 我國現有研究存在的不足

縱觀我國動態系統理論下的二語習得研究,無論是在研究內容還是在研究方法上都取得了一定的成果,但均存在諸多不足。

1.2.1 研究內容上的不足

我國已有研究以動態系統的理論引介為主,側重核心概念和典型特征的解讀和闡述,以及對外語教學的啟示等。這種理論介紹有其必要性,且需與時俱進。遺憾的是,很多研究者對近幾年國外的相關研究成果跟蹤不力,且研究重點有所偏離。具體到總系統及其三個子系統,我們發現:國內動態系統理論框架下的二語習得總系統研究仍以理論探討為主,實證研究相對匱乏,在認知觀和社會觀的結合、子系統之間的聯結交互研究等方面存在明顯不足。和二語習得總系統研究相似,語言子系統模型還停留在理論探討層面,尚需更多的實證研究加以驗證。無論是在研究內容還是在研究范式上,基本還是子系統某個層面的獨立分析,缺乏層面之間的交互性研究。相比較詞匯、語法、閱讀和寫作,對動態系統理論視域下的口語、翻譯和測試等方面的研究較少。特別需要指出的是,國內動態系統理論視角下的語言子系統研究幾乎沒有觸及語言本體特征(如語言類型、語言譜系距離、跨語言的共性、語言標記性/顯著性、語言原型性/典型性、語言難度等)和語言使用特征(母語與外語熟練水平、外語輸入與交互的數量及質量、語言任務類型、外語輸入的頻率與強度等)。一個例外來自何冰艷(2018),他利用動態系統理論分析了英語二語者學習英語的促進因素和英語一語者學習其他語言的限制因素。可以說,對學習者母語和外語語言特征缺乏分析而構建的子系統模型勢必會失之偏頗,相關研究需加以轉向。在學習者子系統方面,大多研究聚焦于個體差異、學習動機和學習需求等認知特征和個體心理方面,對于學習者子系統其他因素(如年齡、性別等個人狀況或學習策略等)以及該子系統與其他子系統的互動關系研究存在較多空白地帶。相比之下,我國二語習得學界對環境子系統的研究最為薄弱,主要聚焦于環境子系統的特征提煉和與其他子系統的關系定位上,對其包含的社會環境(文化觀念、與老師和同學的社會交往密度、受教育的程度、地理位置、語言政策等)、語言環境(單語或雙語環境等)和學習環境(自然環境下的外語學習與課堂環境下的語言學習等)等次系統的研究匱乏,而且大多研究還是把環境視為附加于已有系統的一個外來變量,并未把它真正融合成系統的一個組成部分。

表1 語言子系統的國內研究

1.1.3 學習者子系統

學習者是社會系統中的一個子系統,包含個體差異、動機、意向性等相互影響的次一級子動態系統。在學習者子系統層面,基于動態系統理論的研究方向、重要學者、主要貢獻和研究類型如表2所示:

表2 學習者子系統的國內研究

在模式建構上,有學者構建了涵蓋多個子系統的二語習得模式,也有學者建立了體現多變量交互的二語發展模型,但大多限于學理的探討。比如,戴運財等(2012)提出的模式雖立足于動態系統理論視域下二語習得的研究成果,但各子系統之間和子系統內部各因素之間的復雜交互關系沒有得到呈現,其指導意義仍需通過中國語境下的實證研究加以驗證。而且,國際學界推薦運用計算機模擬來進行基于動態系統理論的建模,而國內學者主要還是借助經驗、隱喻等路徑,其全面性、系統性、動態性和關聯性有待商榷。同時,國內已構建的模式或模型對系統的變化或增長不夠重視,沒有突顯時間維度的中心地位,雖然克服了以往研究更多關注共時切面的弊端,卻忽略了語言動態發展的同構過程。

1.2.2 研究方法上的不足

相對于學理討論,國內基于動態系統理論的實證研究占比較小。除了語言子系統的寫作研究實證占主導地位之外,其他子系統和總系統的研究基本歸屬于綜述類。究其原因,鄭詠艷(2011)認為主要是缺乏研究方法的藍本。Larsen-Freeman等人(2008)在闡述動態系統理論研究所需遵循的八個方法論原則之后,提出了如下具體方法:改進的人種學方法/民族志;動態的實驗設計;縱向、個案、時間序列方法;微發展研究法;電腦建模;大腦成像技術;綜合方法。然而,我們發現除了基于設計的實驗,縱向、個案、時間序列法,基于語料庫的綜合方法之外(見表3),其他方法在國內實證研究中使用較少。

表3 國內以往實證研究采用的具體方法

在研究的具體實施上,目前我國的歷時研究多是通過比較變化前和變化后的差異來推斷二語發展的過程,雖然選取了比傳統方法更多時間節點的信息數據,但本質上還是片段式的共時研究;由于數據的非連續性,往往不能捕捉到對吸態超越的突變性過程,也就無法揭示二語發展變化最本質的特征。

2 我國相關研究的未來展望

鑒于當前我國動態系統理論視域下的二語習得研究還處于初級階段,在未來研究中,一方面應從內容上豐富理論內涵,構建中國語境下的外語發展模型,另一方面應從方法上改善研究的可操作性與科學性。

2.1 從內容上豐富理論內涵,構建中國語境下的外語發展模型

動態系統理論作為一個統攝性理論,倡導以統一的方式看待語言和語言學習,有助于整合形形色色的二語習得理論,將各種模型、假說、范式納入其中,成為一個重要的超理論或元理論。然而,在承認動態系統理論的貢獻之時,我們也應意識到該理論的不足之處:作為從自然科學引入到應用語言學的新理論,自身較為晦澀難懂,尚需更多的理論和實證探索。而且,國內對動態系統理論的歐洲視角重視還不夠,很少論及它們提出的“有限資源”“關聯增長體”和“承載能力”等核心概念。在未來研究中,有必要緊跟國際研究前沿成果和充分利用我國基于整體、運動、聯系、辯證的思維特征,對該理論的內涵加以豐富和提升。

貫穿于二語發展始終的變異性是語言自組織生態系統的本質特征,被視作動態系統理論的研究核心。同時,動態系統理論揭示出一種互為因果性,而在此基礎之上的動態性及互動模式成為該理論的中心研究任務。因此,未來相關研究的重心應從群體的系統性轉向被傳統研究希冀消除的自由變異,轉向個體之間及個體內部的變異性,以發現社會和認知層面隱性的多因素變異性關聯模型;應聚焦動態過程,關注個體的、多元因素的變化(如語言子系統一直被忽視的語言本體特征和語言使用特征研究,以及環境子系統中社會環境、語言環境和學習環境等次系統涉及的影響因素研究等)。鑒于動態系統理論和課堂教學實際結合不足的現狀,未來研究應從關注二語習得轉向外語發展,學會考察真實課堂各種因素的細微變化和相互適應過程,審視從使用中產生的靈活的、短暫的、動態的語言學習模式(Ellis et al., 2006),并在充分實證的基礎上建構適合我國國情、具有本土化特色的外語發展模型。

2.2 從方法上改善研究的可操作性、科學性

動態系統理論不是要把事情復雜化,而是系統化,同時具備可操作性。事實上,人類認知的諸多方面均可按照動態系統理論的原則進行建模,前提是我們接受子系統可以或多或少獨立研究(van Gelder et al., 1995)。雖然van Geert(1998)承認系統的相互關聯性,但還是認為需要某種形式的簡化論來建構隨時間變化而發展的可管理模式。因此,未來研究要以整體系統為出發點,把一個系統的完整復雜性的表征與減少這種復雜性的努力加以關聯,首先找出重要影響變量以及在其影響下可以預測的結果,然后確定動態系統中各種變量和因素的最優組合,并最終關注識別和分析不同組合可能引發的典型動態結果模式 (Dornyei, 2009)。

如果動態系統理論想要在我國應用語言學學界扎根發展,其方法的科學性需得到保障。首先,要強化定量變量與定性模式相結合的研究方法,這是開展動態系統理論視域下相關研究的一個理想選擇。比如,利用van Geert(2007)提出的“溯及定性模型”,先識別出系統浮現的主要原型和結果模式,然后以系統的現有狀態為出發點逆向探究導致系統演變出該結果的各類因素組合及系統發展的軌跡,并據此重構系統的要素、互動以及變化的過程。其次,要通過基于時間序列的發展數據來增加以時間為變量的細粒度模式的理解。在未來研究中,我們應重視在不同時段對語言生態系統的觀察和個體語言發展中“雜亂微小細節”的捕捉,采用微變化研究法高頻密集收集研究數據。同時,應在學習掌握國際常用量具的基礎上自主創新,實現對語言發展過程中細微變異現象的近距離觀察和可視化呈現,從不同維度探究語言發展變化的實質。最后,應借助計算機模擬技術建模,真實還原語言動態系統各子系統、各變量的交互變化。通過模擬結果和真實數據的比較,推斷出各個變量是如何隨時間變化而交互作用的,探索構成競爭關系的變量或參數,并找出能夠推動二語發展的控制參數。

3 結語

動態系統理論作為一個統領性理論,以其強有效的解釋力及蘊含的哲學思想,反映了語言發展的復雜性、綜合性及動態關聯性特征,為二語習得提供了一個有價值的跨學科主題、框架和視角以及指導具體實證研究的一般性原則(Larsen-Freeman, 2012),是二語習得研究未來的希望(van Geert, 2007)。然而,作為一種新出現的跨學科嫁接,該理論的核心概念和框架有其晦澀之處,研究深度和廣度較為有限,研究方法亟待完善。基于動態系統理論的二語習得研究在我國還處于起步階段,需順應綜合性研究趨勢,不斷豐富和提升理論內涵,探索更為科學合理的研究路徑和方法。