提梁盉淺探

韓娜娜

摘要:文章探討了提梁盉定名問(wèn)題,根據(jù)銘文認(rèn)為應(yīng)稱之為盉;同時(shí)通過(guò)對(duì)有關(guān)考古資料的搜集、整理、分析,對(duì)提梁盉的型式劃分、演變及時(shí)空分布特征進(jìn)行了探討,并對(duì)其功用以及紋飾特點(diǎn)作了簡(jiǎn)要闡述。認(rèn)為提梁盉為酒器或水器,使用者多為貴族,主要流行于春秋中晚期,主要分布于山西、陜西、河南、江蘇、安徽等地,其中以江淮地區(qū)分布最多;提梁盉器型受徐舒器影響較大,早期造型華麗,紋飾繁復(fù),多飾有扉棱,后期紋飾則趨于簡(jiǎn)單。

關(guān)鍵詞:提梁盉;鐎;考古

中圖分類號(hào):K876.41??? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):CN61-1487-(2019)05-0051-03

一、提梁盉之定名

提梁盉流行于春秋晚期至戰(zhàn)國(guó),《博古圖錄》稱之為盉,容庚的《商周彝器通考》稱之為鐎,關(guān)于其定名問(wèn)題,目前學(xué)界尚未達(dá)成共識(shí)。以朱鳳瀚先生為代表的部分學(xué)者認(rèn)為,提梁盉與容庚先生在《商周彝器通考》中命名的鐎形制相似,應(yīng)稱為鐎。[1]以馬承源先生為代表的部分學(xué)者認(rèn)為,鐎為有柄的三足溫器,實(shí)指鐎斗,提梁盉與鐎斗的形制及功用不同,應(yīng)稱之為盉。[2]

1957年太原市東南郊東太堡磚廠出土青銅鐎一件(圖1)[3],平蓋,小口,廣肩,鼓腹,上腹部有流,腹側(cè)有一長(zhǎng)柄,柄中空方銎,與流呈直角,下有三蹄足,流為鳥(niǎo)狀,銘文自名為“鐎”。

1980年江蘇吳縣何山東周墓出土青銅盉(圖2)[4],蓋微隆,正中設(shè)環(huán)鈕,以鏈與提梁相連接,小口,短頸,廣肩,鼓腹,三獸蹄足。提梁及流為夔龍形,后有夔龍尾形棱脊。蓋面飾回紋,腹部飾蟠螭紋,腹部有兩周凸弦紋。肩部有銘文:“楚叔之孫途為之盉。”

通過(guò)兩件出土器物可以發(fā)現(xiàn),提梁盉與出土自名為“鐎”的青銅器雖有相似之處,但形制相差甚遠(yuǎn),無(wú)柄而有提梁。何山東周墓出土自名為“盉”的青銅器與提梁盉形制一致,均為小口廣肩有提梁。因此,應(yīng)當(dāng)稱之為盉,而非鐎。

二、提梁盉考古資料綜述

經(jīng)整理共發(fā)現(xiàn)提梁盉47件,其中46件有圖片資料,1件保存情況較差,僅存上口部及上腹部。

(一)提梁盉的類型學(xué)分析

按照提梁盉脊棱的有無(wú),可將其分為A、B兩型。

A型:21件。腹部無(wú)脊棱。根據(jù)蓋的形制可分為Aa、Ab兩亞型。

Aa型:共8件,平蓋。

Ⅰ式:4件。腹部寬扁,呈橢圓形,較淺。

Ⅱ式:3件。腹部呈扁圓形,略深。

Ⅲ式:1件。腹部呈扁圓形,較深,足部變低矮。

Ab型:13件,隆蓋。

Ⅰ式:1件。腹部較扁,呈橢圓形,較淺,蓋微隆。

Ⅱ式:4件。腹部較圓,略深,蓋較隆。

Ⅲ式:3件。腹部呈扁圓形,較深,蓋微鼓。

Ⅳ式:5件。腹部呈扁圓形,較Ⅲ式深,蓋微隆。

B型:共24件。腹部有脊棱。根據(jù)蓋的形制可分為Ba、Bb兩亞型。

Ba型:22件。腹部寬扁,呈橢圓形,較淺,平蓋。

Bb型:2件。腹部呈扁圓形,較深,隆蓋。

由上可知,提梁盉分為腹部無(wú)脊棱和有脊棱兩類,其總體發(fā)展趨勢(shì)為:腹部由寬扁形變?yōu)楸鈭A形,由淺變深。

(二)提梁盉的分期與區(qū)域研究

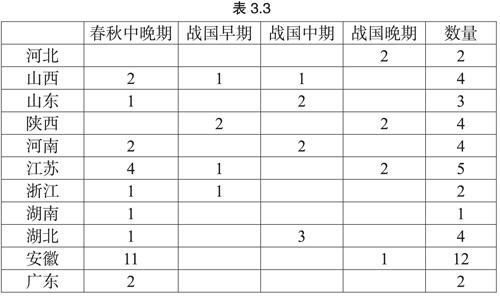

一是提梁盉的分期。在春秋中晚期,器型主要有Aa型Ⅰ式、Ab型Ⅰ式及Ba型,出土地點(diǎn)主要分布于江蘇、安徽、山西、河南等地區(qū)。這一時(shí)期是提梁盉產(chǎn)生的初始時(shí)期,也是其流行時(shí)期,主要為有脊棱提梁盉,多為平蓋,腹呈橢圓形。

在戰(zhàn)國(guó)早期,器型主要有Ab型Ⅱ式、Bb型。出土地點(diǎn)主要分布于陜西、山西、江蘇、浙江一帶。這一時(shí)期提梁盉較少,蓋多較隆,腹部變深。

在戰(zhàn)國(guó)中期,器型主要有Aa型Ⅱ式、Ab型Ⅲ式。出土地點(diǎn)主要分布于山西、山東、河南、湖北等地。這一時(shí)期主要為無(wú)脊棱的提梁盉,蓋平或微鼓,腹部有橢圓形和扁圓形兩種。

在戰(zhàn)國(guó)晚期,器型主要有Aa型Ⅲ式、Ab型Ⅳ式。主要分布于河北、陜西、江蘇、安徽地區(qū)。這一時(shí)期主要為無(wú)脊棱的提梁盉,蓋平或微隆,腹部呈扁圓形。

從時(shí)間分布看,提梁盉主要流行于春秋中晚期,隨著時(shí)間變化呈衰減的趨勢(shì),在戰(zhàn)國(guó)晚期后基本不見(jiàn)。早期以有脊棱的提梁盉為主,無(wú)脊棱的較少,后期以無(wú)脊棱的提梁盉為主。

二是提梁盉的區(qū)域研究。從空間分布看,提梁盉分布廣泛,北至河北,南至廣東,西至陜西、湖南一線,東至江蘇、浙江一線,主要分為河北地區(qū)、陜西地區(qū)、山東地區(qū)、中原地區(qū)、長(zhǎng)江中下游地區(qū)、廣東地區(qū)。

河北地區(qū)提梁盉出現(xiàn)于戰(zhàn)國(guó)晚期中山王墓中,為Ab型Ⅳ式,蓋微隆,腹部呈扁圓形,較深,無(wú)脊棱。

陜西地區(qū)提梁盉出土于寶雞、西安、安康地區(qū),為Bb型及Ab型Ⅳ式,在戰(zhàn)國(guó)早期時(shí)提梁盉為隆蓋,腹部呈扁圓形且較深,有脊棱,戰(zhàn)國(guó)晚期時(shí)提梁盉由安康、西安地區(qū)擴(kuò)展至寶雞地區(qū),隆蓋,脊棱消失。

山東地區(qū)提梁盉出土于臨沂、曲阜地區(qū),春秋晚期時(shí)為Aa型Ⅰ式,后演變?yōu)锳a型Ⅱ式,平蓋,腹部由寬扁變?yōu)楸鈭A形,且腹由淺變深,無(wú)脊棱。

中原地區(qū)提梁盉出土于山西南部及河南地區(qū),有Aa型Ⅰ式、Ab型Ⅰ式、Ab型Ⅱ式、Ab型Ⅲ式,均為無(wú)脊棱提梁盉,1件為平蓋,其余為隆蓋,蓋由微隆變?yōu)檩^隆,腹部由淺變深,由寬扁變?yōu)楸鈭A。

長(zhǎng)江中下游地區(qū)提梁盉分布較多,包括湖南、湖北、安徽、江蘇、浙江等地,春秋中晚期較多且集中于安徽地區(qū),多為有脊棱提梁盉,無(wú)脊棱提梁盉較少,平蓋,腹部為寬扁的橢圓形,戰(zhàn)國(guó)時(shí)期提梁盉脊棱消失,均為無(wú)脊棱提梁盉,隆蓋出現(xiàn),腹部由寬扁變?yōu)楸鈭A。

廣東地區(qū)提梁盉僅發(fā)現(xiàn)于春秋晚期,為提梁盉早期形態(tài),有脊,平蓋,腹部寬扁,呈橢圓形,較淺,后期未發(fā)現(xiàn)。

根據(jù)提梁盉發(fā)展的時(shí)間、空間分布可看出,提梁盉出現(xiàn)于春秋中晚期,早期多集中于安徽地區(qū),后逐漸向北擴(kuò)展。隨著擴(kuò)展,其脊棱逐漸消失,隆蓋出現(xiàn)并且逐漸超過(guò)平蓋,其腹部也由寬扁的橢圓形變圓或扁圓。戰(zhàn)國(guó)晚期之后,各個(gè)地區(qū)提梁盉消失。

三、提梁盉的基本分析

一是提梁盉的功用。表3.1、3.2可以看出,提梁盉的高分為3個(gè)數(shù)據(jù)段:15-20、20-30、30-40厘米,主要分布于20-30厘米之間。其腹徑在15-30厘米之間,主要集中于20厘米左右。由此,提梁盉大致可分為小、中、大三種。

《說(shuō)文·皿部》:“盉,調(diào)味也。”王國(guó)維在《說(shuō)盉》一文中認(rèn)為盉“和水于酒之器,所以節(jié)酒之厚薄者也。”容庚在《商周彝器通考》中補(bǔ)充王國(guó)維的說(shuō)法,認(rèn)為盉也可做溫酒用。郭寶鈞在《商周銅器群綜合研究》中也認(rèn)為盉為溫酒之器。陳夢(mèng)家提出,盉是和“郁”于酒而煮之器。以上學(xué)者雖觀點(diǎn)不盡一致,但均認(rèn)為盉是酒器。朱鳳瀚在《古代中國(guó)青銅器》一書(shū)中通過(guò)墓葬出土的盉、盤(pán)組合的角度,認(rèn)為盉當(dāng)屬水器,可能也用來(lái)溫水。[1]唐蘭亦認(rèn)為盉為盥洗用具。馬承源在《中國(guó)青銅器》一書(shū)中認(rèn)為,盉本身用于調(diào)和酒味濃淡,與盤(pán)組合時(shí)則其盥沐作用。[2]

筆者認(rèn)為,器物的功用受其器型大小影響,同一器物不同大小可做不同功用。因此,不同提梁盉可能根據(jù)其器型大小作功用亦不同,需要結(jié)合其出器物及出土?xí)r器物微跡做進(jìn)一步分析。其中,個(gè)別提梁盉發(fā)現(xiàn)有煙熏的痕跡,可能用于溫酒(或水),也可能與燎祭等儀式有關(guān)。

二是提梁盉的器型特點(diǎn)。目前所發(fā)現(xiàn)提梁盉多集中于江淮地區(qū)及長(zhǎng)江中下游地區(qū),其小口、直頸、扁圓腹、獸首流等特征在江淮地區(qū)及長(zhǎng)江中下游青銅文化中十分具有代表性。

小口、平蓋、扁圓腹、環(huán)鈕等特征是江淮流域春秋早期青銅器中就已經(jīng)出現(xiàn),如平蓋鼎、小口湯鼎。平蓋鼎起源于江淮流域和東部沿海地區(qū),是徐舒等國(guó)重要器類,其平蓋、環(huán)鈕的特征在江淮間春秋早期器上就已出現(xiàn),如河口平蓋鼎(如圖3.1)。小口湯鼎最早出于徐舒地區(qū)(如圖3.2),在楚、徐及皖南地區(qū)均有發(fā)現(xiàn),其直口或斂口、平蓋的特征最遲在春秋早期已出現(xiàn),提梁盉與小口湯鼎在器型上存在較多的共同特征,如小口、平蓋、環(huán)鈕、鼓腹、蹄足等,不同的是提梁盉器腹稍扁,設(shè)置有精美的獸首流及提梁,裝飾的扉棱也十分精致。從器型分析,提梁盉受小口鼎影響更深。

獸首流、獸形提梁與扉棱的組合是提梁盉重要特點(diǎn)之一。南方地區(qū)獸首流最早出現(xiàn)于春秋早期,如光山甗形盉(如圖3.4)。前獸首流、后為獸形鋬或扉棱的組合和徐舒犧首鼎、淹城犧匜等前犧牲后獸首鋬或扉棱的結(jié)構(gòu)十分相似(如圖3.5、3.6)。

三是提梁盉的使用者。已發(fā)現(xiàn)提梁盉多出土于大型墓葬,如:春秋中期淅川下寺M1、M3,春秋晚期的長(zhǎng)治分水嶺M269、M270,兩座木所出盛牲的帶蓋銅鼎都是一組五件,而無(wú)蓋銅鼎則一墓五件(M269)一墓四件(M270),與同出九鼎的壽縣蔡侯墓、輝縣琉璃閣甲墓和60號(hào)墓,以及出土七鼎的虢太子墓相比,用鼎數(shù)量及墓葬規(guī)模、出土物品數(shù)量等均有顯著差別。因此,這兩座墓死者身份應(yīng)低于諸侯和太子,可能屬于一般的大夫。戰(zhàn)國(guó)早期的淮陰高莊戰(zhàn)國(guó)墓M1,戰(zhàn)國(guó)中期的荊門(mén)包山墓、戰(zhàn)國(guó)晚期的壽縣楚幽王墓等,使用者多為貴族階級(jí)。

四、結(jié)語(yǔ)

提梁盉為酒器或水器,使用者多為貴族,主要流行于春秋中晚期,戰(zhàn)國(guó)晚期后少見(jiàn);主要分布于山西、陜西、河南、江蘇、安徽等地,其中以江淮地區(qū)分布最多,流行于江淮及長(zhǎng)江中下游地區(qū),器型受徐舒器影響較大,后期逐漸向北擴(kuò)展;早期造型華麗,紋飾繁復(fù),多飾有扉棱,后期紋飾則趨于簡(jiǎn)單。

參考文獻(xiàn):

[1]朱鳳瀚.古代中國(guó)青銅器[M].天津:南開(kāi)大學(xué)出版社,1995.

[2]馬承源.中國(guó)青銅器[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[3]戴尊德.太原東太堡發(fā)現(xiàn)西漢孫氏家銅鐎[J].考古,1982(5).

[4]吳縣文物管理委員會(huì).江蘇吳縣何山東周墓[J].文物, 1984(5).