當繪畫突出描繪人類之手

劉夕慶

手畫手/埃舍爾繪

悖論之手

埃舍爾(1898—1972)是個奇特的圖形想象天才,他為我們創造了一個完全與眾不同的、用圖形表達概念的世界,就像美國科學哲學家庫恩運用“概念圖式轉換”表達“哥白尼革命”一樣——在那里,自然觀發生了根本的變化。看埃舍爾的畫就像經歷一場奇妙的智力游戲,或者進入一個錯綜復雜的迷宮,一旦走出來,你就會對整個世界產生不同的看法。

比如《手畫手》這幅作品,這可能是關于“手”的作品中設計最精巧且最需要一邊思考一邊欣賞的一幅了——二維畫紙上袖口的圖畫中伸出了三維的雙手,而這兩只手又都在為對方衣袖畫縫線,先后次序和不同維度及主客體都存有悖論元素。

畫面上兩只手分別執筆畫另一只手,初看平淡無奇,可仔細看時,就會感到充滿玄妙——一只手在創造另一只手,那被創造出的手漸漸走出平庸的平面,成為三維世界活脫脫的立體之手,并同時創造了它的創造者。在這樣一幅畫上,荒謬和真實、可能與不可能交織在一起,使畫面充滿了思辨的意味。誰是本源,誰是被復制者?誰是起點,誰是終點?這就是“誰創造誰”的問題了——這就是悖論之手。

埃舍爾是獨一無二的荷蘭版畫大師。父母本來希望他從事建筑設計行業,但是,由于對繪畫和設計的偏愛,他最終選擇了圖形藝術。他的繪畫精密、準確,有規則、有秩序,充滿了數學感,并且充斥著悖論和不可能,以至于人很難為他的作品定位。1956年,他舉辦了人生第一次重要的畫展,獲得了世界性的名望。他的贊美者中有很多數學家、物理學家。埃舍爾的代表作有《瀑布》《高和低》《藝術畫廊》《星》《相遇》等,而《手畫手》則是這位發現數學背后美麗“花園”的天才最有代表性的作品之一。

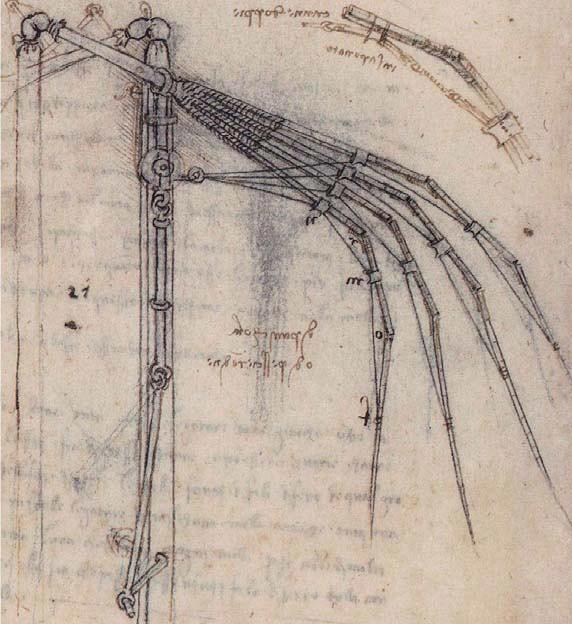

由手引出的、充滿奇怪和矛盾的話題還有不少,比如右下方的兩幅繪畫。達·芬奇的《機械翼》是明顯模擬人手骨骼結構的仿生學發明,它使我們想到人的手臂原來與鳥的飛翼之間具有同源性。《球王自夸像》是一幅創意漫畫,告訴我們足球之王貝利的腳不但踢球有力氣,而且在畫中它占據了手的位置,意喻腳比手更靈巧,難怪球王自夸呢。

解剖之手

機械翼\達·芬奇繪

球王自夸像

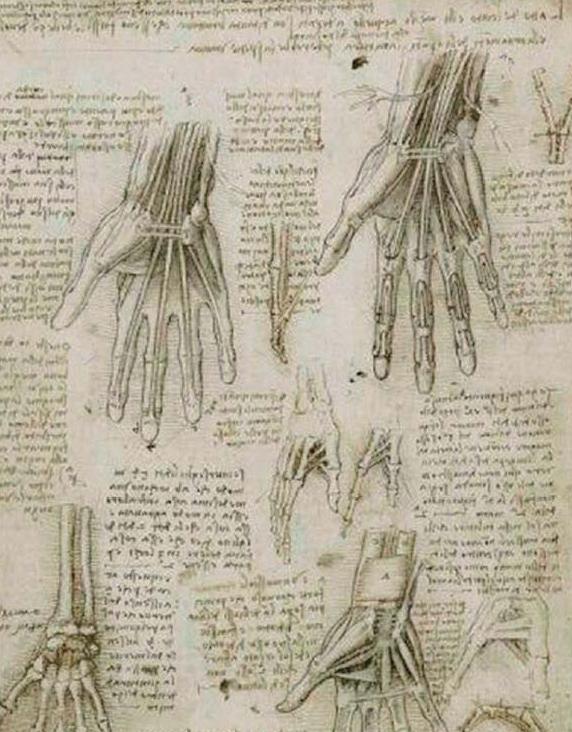

《杜普教授的解剖學課》是17世紀荷蘭偉大的畫家倫勃朗26歲時的成名作,也是傳統的解剖課題材繪畫。畫中,聽課者正圍在放有人體標本的桌子周圍,認真地聽杜普教授講解。畫中主要人物形象突出,與其他人的聯系得到了強調。同樣的“解剖之手”也誕生在對“手”癡迷的達·芬奇筆下。他在多幅作品中展現了人體手部的5種不同形態,通過現存的達·芬奇手稿,我們可以總結出這位偉大畫家的理念:“呈現人體手部形態和特征,第一步,確定手部的骨架結構;第二步,弄明白連接各塊骨骼的韌帶和神經;第三步,了解豐富附生于骨骼的肌肉;第四步,初步確定指總伸肌腱,這條肌腱一直延伸到指節的末端;最后一步,細化其余肌腱,這部分肌腱起到控制手指整體活動的作用,并延伸至手指的倒數第二節骨骼。”

“畫人難畫手”——這似乎是所有畫過人物或人體畫的人的體會,實際情況的確如此:人手的大小比例和生動與否在畫中的作用相當重要,畫不好會很別扭。而出色的畫家總能將人手畫得出神入化,他們是怎樣做到的呢?看看倫勃朗、達·芬奇的“解剖之手”,我們便可知道,他們對“手”的結構(骨骼、肌肉、神經功能等)了如指掌。

多功能之手

杜普教授的解剖學課\倫勃朗繪

解剖之手\達·芬奇繪

可以說,手是完成大腦大部分指令的執行器官,而勞作是人類維持其生存的必要手段。大自然創造了一種有用的人體器官后,會使其不斷地進化,以適應更多、更復雜的活動需要,如今日的外科手術、微型雕塑等。所以說,手的功能是伴隨著人類大腦和身軀的整體進化而進化的。

從鯨到老鼠,所有哺乳動物都有前肢,這在進化上叫作同源器官,并且具有相似的功能——無非是行走、游動、攀爬和獲取食物等。例如蝙蝠改用前肢飛翔,鯨學會了游泳,黑猩猩等靈長類動物則開始學著制造并使用簡單的工具。無論前肢功能如何變化,它們仍具有基本相似的生理結構,最主要的特征是五根指骨。

而人類進化出了雙手——我們習慣于把人類上肢前端稱為手。直立行走解放了雙手,導致我們的前肢出現了巨大的變化,幾乎與其他動物徹底區分開來,并且演繹出越來越多的功能。請看比利時超現實主義繪畫大師馬格利特稍年輕時的作品《自畫像》,作品中的手具有多種功能——拿、握、切、插等。

現代類人猿的“手”看起來與人類的手很相似:大拇指與其他四指相對立;大拇指自成一組,其他四指合成一組,能很好地握住物體。但所有類人猿的“手”的大拇指都不及人類大拇指那樣發達和靈活,可以與另外四指協調完成極端精巧的工作。靈活的雙手加上夠長的雙臂,還使表達愛意的最佳方式——擁抱——成為可能。

再看看中國著名油畫家羅中立的《父親》,此幅作品曾獲得全國美展金獎。我們可從此畫中近距離地看到被歲月之手襯托著的歲月面孔的細節,作者以端起粗碗喝水的方式將一只手展示給我們。手的主要功能是勞作,而面孔是歲月和勞動痕跡的展示。于是,這幅肖像實際上是以點帶面,展現了一個純粹而全面的勞動身體,臉和手的褶皺如此一致——這是一個樸實老農的多功能之手。

手\達·芬奇繪

自畫像\馬格利特繪

命運之手

人手的功能不斷提升。啞語靠手,讀取盲文也得借助于手——對失聰、失語或失明的人來講,對外交流的渠道(聽覺、視覺等)被切斷后,手語和觸摸盲文無疑是獲取、傳遞信息的有效途徑。無疑,手還有其他功能。

父親/羅中立繪

意大利畫家卡拉瓦喬畫出了一幅看手相的畫——《女占卜者》,他似乎相信永恒的命運之手。畫面上,女占卜者用手觸摸著一個男青年的手心,為他占卜。一些信以為真的人認為,手上的紋理線蘊藏著人生的秘密,這永恒命運的秘密只有被占卜,才能展示和暴露其走向。此時,被占卜者只有等待著另一手的命運告解。

有趣的是,命運之手有時也可用于“上帝”——有人證明了上帝是個“左撇子”。1956年6月,楊振寧與李政道在美國《物理評論》上發表論文《弱相互作用中的宇稱守恒質疑》,認為基本粒子弱相互作用內存在“不守恒”。文章在當時物理界引起巨大反響。物理學巨擘泡利等絕不相信無所不能的上帝竟是個“左撇子”,但當他發現學生吳健雄等對宇稱不守恒的證明不可動搖時,也就不得不承認了。

無論在哪個領域,人們對于沒有真正弄清其根源機制的東西,都習慣于用“看不見的手”來形容。譬如,經濟學方面,《國富論》作者亞當·斯密將導致市場經濟自我調控的機制稱作“看不見的手”;宇宙學領域,科學家認為導致宇宙加速膨脹的力量也是由“看不見的手”推動的;而在足球界,馬拉多納被賦予了“上帝之手”的“雅號”,以諷刺他在世界杯上用手將球捅進球門的那一幕。

女占卜者\卡拉瓦喬繪

今天,手的概念已得到了極大的延伸——手被比喻為“人”,如“獵手”“投手”“鍵盤手”“操盤手”等;手被比喻為“物”,如“抓手”;手被比喻為“運動”,如“推手”。而用繪畫突出描繪人類之手的作品更是層出不窮,有些作品中手的象征性越來越強。由此可見,手已不僅是人體的一個功能器官,更是人類文明的一個標志。

(平淡天真摘自《知識就是力量》2019年第1期)