星云大師:佛走過的路,我不走

劉可馨

“請不要看我的字,看我的心”。對大批慕名而來參觀自己書法展的觀眾,星云大師總是這樣說。“我出身貧寒,字寫得不好,但我有一顆誠心,一顆慈悲心,一顆中國心。”今年九十二歲的星云大師因患糖尿病多年,眼底鈣化嚴重,幾乎不能視物,寫字就憑借心底的衡量,一筆到底,因為斷開就看不清下一筆應該接在哪里了。

世上再無李國深 唯有星云留其名

1927年,國民革命軍隆隆的炮火在南京上空不斷轟鳴,伴隨著此起彼伏的槍炮聲,江蘇江都仙女廟一家簡陋的香燭鋪里,出生了一個男嬰——李國深,他就是后來的星云大師。

“星云”取意“星”能于黑暗中給人光明,又如“云”之飄然,自由不受拘束。星云在家中排行老三,和其他農村的孩子一樣,剛會走路就要去做事討生活。除了幫家里做家務,每天早晨天蒙蒙亮就起床到路上撿牛糞,然后連扛帶拖,把比他個子還高的一麻袋牛糞弄回家,和上稻草和水貼在墻上曬干,再賣給人家燒木炭用,以此賺得幾個銅板貼補家用,一天也不休息。

星云的外婆是一位虔誠的佛教徒,因此星云小時候也經常在佛堂里幫忙。全面抗戰爆發后,廣大農村尤其是江都地區因為沉重的賦稅和頻發的蝗災、旱災而顆粒無收,十二歲的星云隨母親被迫離開家鄉去南京謀生。一天路過棲霞寺,趁母親入寺禮佛,他就在庭院內東觀西望,一不留神去了主殿,恰好碰見了自己以后的恩師志開上人。二人對視片刻,志開開口問他:“你愿不愿意做和尚”,星云直覺地答應:“好啊”。

關于星云出家的故事很多,有些甚至被傳得神乎其神,星云后來談及自己出家的緣法:一方面是受外婆信佛的影響,經常在佛堂、道場里邊走動;另一方面,當時自己年紀小,也沒讀過什么書,只覺得佛教很慈悲,信佛的人也很善良,這讓他莫名地感到親切。就這樣星云揮別親人,在南京棲霞寺剃度出家,站在寺廟的大門口,看著母親漸漸遠去的背影,他暗自在心里發誓,一定要成就一番大事業,不負母親的托付。

從此以后,世上再無李國深,唯有星云留其名。

文字弘法

上世紀三四十年代的中國,風雨飄搖。僧人們經常幾天也吃不上一碗稀粥,一遇到打仗,士兵就占了寺廟,把僧人趕出去。甚至一場炮火之后,百年古寺夷為平地都是常有的事。星云看在眼里,急在心中,他常常痛定思痛:出家人應該如何安身立命,為佛教爭一口氣?

在那個劇烈變革的時代,只有勇于進取求變、不落窠臼的人才能在殘酷的環境中生存下來。星云相信,達爾文進化論中的“物競天擇,適者生存”同樣適用于佛教——必須不斷改革弘法的方式,把弘法事業與社會中好的東西結合起來。他認為振興佛教首先應該讓佛教回歸人間,回歸社會,而第一步要做的是發展文化和教育事業。就這樣,星云走上了最早的文字弘法的道路。

機會總是垂青于有準備的人,星云文化程度不高,幼年時斷斷續續上過幾年私塾,只可以勉強識字。每次做完功課,他總是一個人躲在寺院清靜的角落,閱讀鄉村學校留下的書籍,小到詩歌,大到時事政策,對他來說無不開卷有益。他看的第一本小說是《精忠岳傳》,岳飛精忠報國的事跡,以及書中栩栩如生的人物形象深深地震撼了他,于是他開始嘗試寫作。星云的文章貼近生活,且文筆細膩,極富感染力。他的第一篇習作《一封無法投遞的信》——懷念在南京大屠殺中遇難的父親——就在師傅的推薦下,在《江蘇新報》上登載。教授星云國文課程的圣璞法師評價此文:“鐵石心腸,讀之也要落淚”。

過去的僧人給人的印象總是刻板和守舊,整日在寺廟里閉關念經,不問世事,所以古語才有“為僧只宜山中坐,國土宴中不相宜”之說。星云則打破這一陳貴舊制,他走出寺廟,帶領僧眾和附近村民打成一片,利用過年過節到每位信徒家中送春聯、送灶福聯絡感情;用通俗易懂的語言為他們講解經文,答疑解惑;他還經常熱心地幫助附近民眾解決生活上的困難,在民眾的眼中,星云就是一個有求必應,有難必幫的“活菩薩”。

離開大陸前的最后幾年,受當時宜興縣教育局局長——同時也是一位佛教徒的托付,星云出任白塔國民小學校長,開始一心一意地搞教育。他利用空余的禪房布置教室;給南京的朋友去信收集教材,聘請教師;借鑒現代的管理制度,制定了規范的教學計劃。在學校,星云既是校長又是老師,他精心準備的國民文化通識課程,第一節課就受到了學生的一致好評。

宜蘭十年

在棲霞寺修行的六年,星云因其不錯的文筆在南京已經小有名氣,加上他相貌英俊、思想開放,經常語出驚人,周圍的人對于他會不會還俗紛紛議論。15歲那年,為星云主持具足儀式的師傅擔心他出家定力不足,經受不住考驗,因而有意將他頭頂的香疤燒得大一點,以杜絕他還俗之心,誰知香燭突然走火,星云的頭蓋骨被燙地整個凹陷下去。星云疼得忍不住顫抖,雙手合十,口念:“阿彌陀佛”。

盡管飽受非議,星云始終不改初心。受友人之托,1949年他從南京帶領一支一百人的僧侶救護隊來到臺灣,行程中途有人反悔加入,有人難忍航程艱難,行到上海時人員已四散大半。他堅持帶著剩下的僧眾排除萬難,經歷數月的海上漂泊,最終船只在基隆靠岸時只剩下四十多人。哪知剛一上岸,就被當地士兵不由分說地全部拉去軍訓。當時負責軍訓的國民黨軍官覺得這個領頭的和尚年輕有為,想要把他留在軍營,便對他說照這樣干下去有機會升任將軍。星云雙手合十,眼觀鼻鼻觀心地說:“我只是一個和尚,做一天和尚撞一天鐘,當將軍有什么用呢”。隨后,救護隊解散,星云獨自一人離開了軍營。

來臺灣的最初幾年,星云舉目無親,流落在各個寺廟,后來應雷音寺之邀,背著一個簡單的行囊來宜蘭講經,一待就是十年。當時生活的條件非常艱苦,寺里一片凋敝,生活用品緊缺,星云大師晚上只能睡在香爐桌下,后來才從附近監獄里搬來了幾張舊床和桌椅。起初宜蘭的信眾對于這個一口蘇北口音的外地和尚也沒什么好感,每次星云講經,經常有人在現場干擾,或者操著一口本地的方言大聲喧嘩。星云想了個辦法,他將電燈一關,屋內光線暗淡,只剩下佛前香爐上的點點星火映照著他莊嚴的身影。信眾被這氣氛震懾住,屋內鴉雀無聲,時間長了大家都對星云越發尊敬,前來聽他講經的信眾也越來越多。

星云常常告誡弟子要“忍”,這個“忍”不是一味的退讓和屈服,而是不計個人得失,蓄勢待發,把眼光放得長遠。臺灣戒嚴時期,佛教活動受到嚴密的監控,星云出入寺廟都要向上報備,一不小心就會被扣上間諜的帽子。當時雷音寺一舉辦念佛活動,就會有一個身穿軍裝、腰上別著槍的少校軍官,搬個藤椅坐在廣場中間一遍抽煙一遍監視。念佛的人繞不過他,只能圍著他朝拜,場景讓人啼笑皆非。星云從不與他發生沖突,信眾來問他怎么辦,他只說:“隨他的便”。好幾次弟子們沉不住氣,想要與軍官抗爭,星云都攔下他們,然后回去繼續主持儀式。

在宜蘭的十年,他建立弘法隊、歌詠隊,和當地民眾一同吃住,下地勞作。每次舉辦念佛活動,就挑選兩位信眾輪流扛一塊木板,上邊寫著“請聽佛經”四個大字,走在街上一邊打著手鑼,一邊張貼海報。講經的時候,星云用幻燈片打造出一尊佛像,讓民眾們有更直觀的體悟。活動結束后,大師還會帶著弟子高唱《弘法者之歌》,將信眾一直送到很遠才回來。

事實證明,星云的努力沒有白費,當黑暗到達最深之處,佛光正在慢慢升起。

愚公移山

農歷新年,世界各地的信眾和游客來到佛光山觀賞一年一度的平安燈會。小菩薩形象、十二生肖圖案、迪士尼卡通人物的花燈應有盡有,人們攜家帶眷聚集在佛陀紀念館下點燈祈福,盼望新的一年好運降臨,一派祥和的快樂氛圍點亮了整個夜晚。

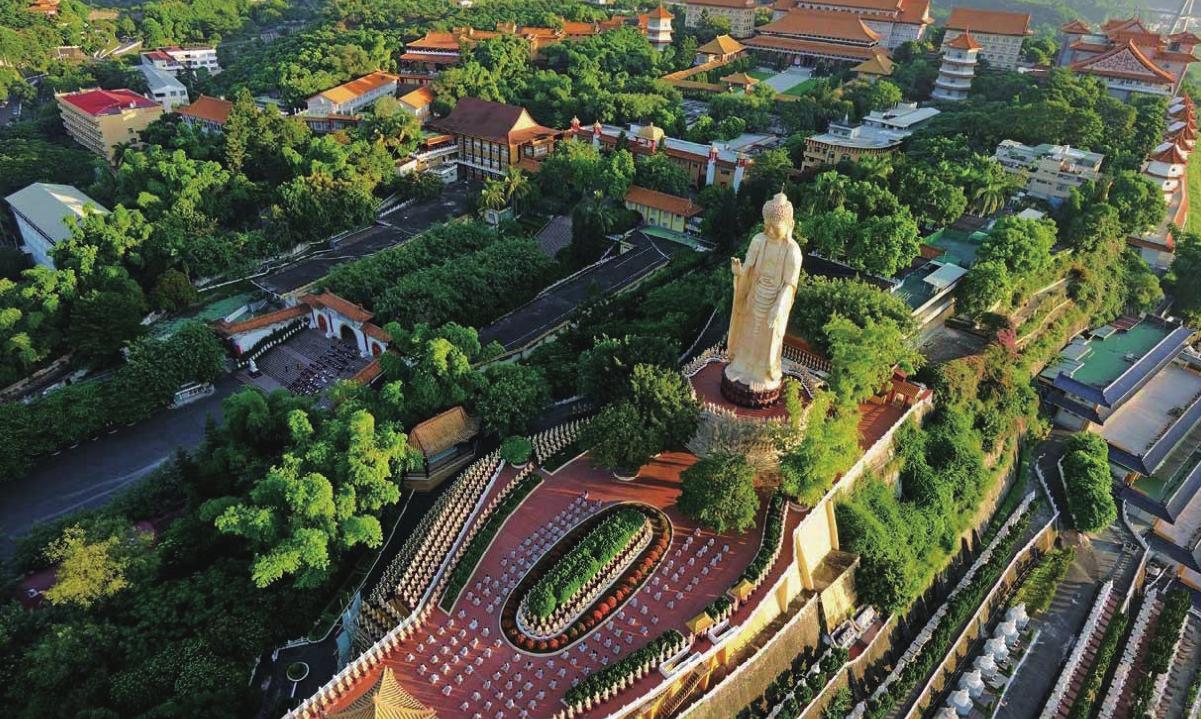

佛光山寓意以佛光普照世間的無明黑暗。然而五十多年前的佛光山,還是十幾座連成片的陡峭荒山,根本無法通行。當時一對越南的華僑夫婦因債主逼債走投無路,托人找到星云,想要將麻竹園的十幾處山地經轉給他。預計到建設的難度,隨行考察的人都勸星云放棄,星云默不作聲,只身一人撐著竹杖進了山。一個小時后,他走出叢林,下定決心:“我非來此開山不可”。

開山的工程量是難以預計的,首先要解決資金短缺的問題,買下山地,加上信眾的供養,也只有區區一萬元。為了籌錢建設一個世界性的大道場,星云和弟子們賣掉了高雄市中心區佛教文化服務處的房產,星云自己更是節衣縮食,捐出個人所有的稿費,甚至白天忙著建設,晚上還去殯儀館為人整夜地誦經。

為了節省資金,很多的工程都是大家徒手完成的。當時山上沒有路,星云帶領弟子及信眾要把挖土機先推到山頂再開始作業,工人們下班了,徒眾們接著干,雙手都被水泥侵蝕地血肉模糊。有時候一場突如其來的的暴雨,長期辛苦的努力都被洪水毀掉,只得重頭來過。有次臺風來了,放生池上游防洪的堤壩被沖開了一個缺口,星云連夜帶領弟子們在大雨中裹著厚厚的棉被挨在一起,用身體堵住缺口,防止洪水沖壞剛剛建好的工程,第二天早上人人身上沾滿泥土和石塊,成了瑟瑟發抖的“泥人”。參與佛光山建設的蕭頂順談及建設佛光山的不易時感慨萬千,他說他與星云師傅每天都是用腳來丈量土地的,鞋底幾天就磨損掉了,登山用的竹杖更是換了一根又一根。

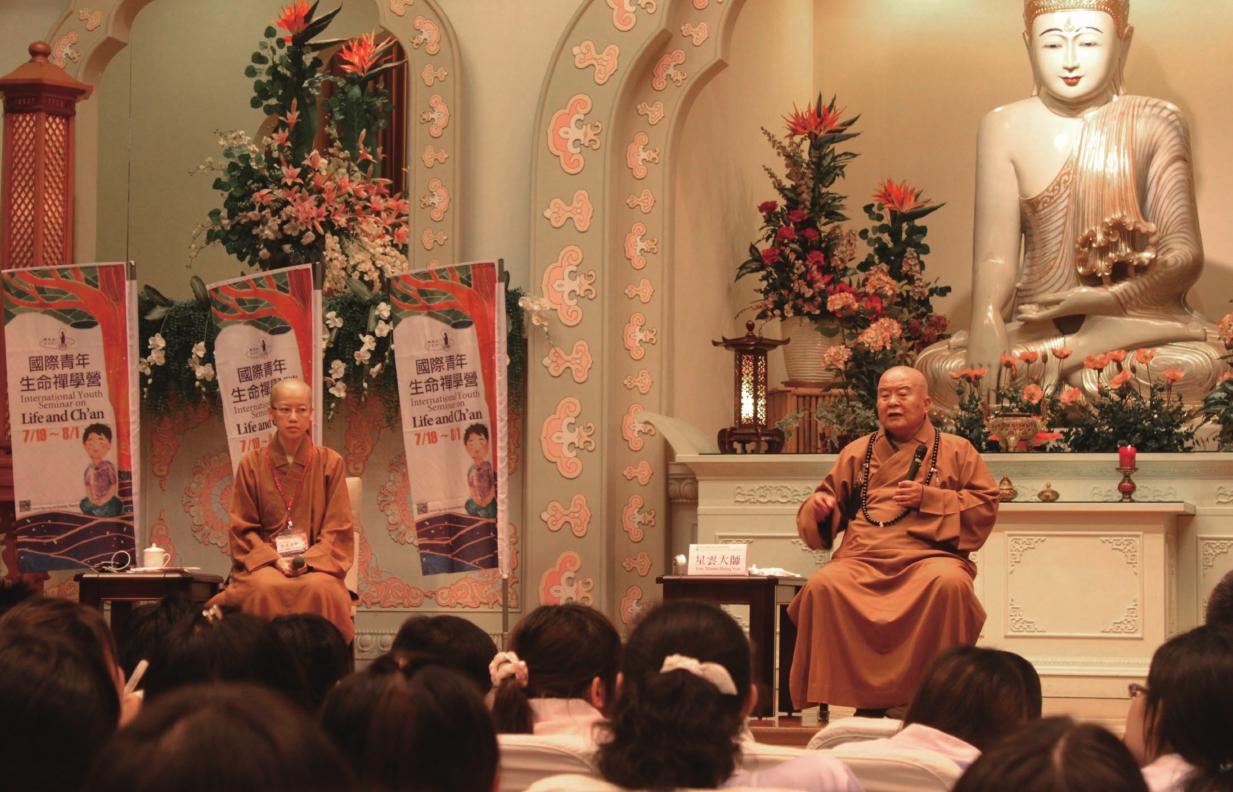

星云的獨居慧眼,加上眾人的一股愚公移山般不服輸的干勁,如今的佛光山已經成為世界各地信徒朝圣的殿堂,而且相較于一些寺廟的封閉性,佛光山堅持服務社會的特色分外鮮明:考慮到山區民眾看病難,就組建醫療服務隊駐扎山區;投身公共教育事業,建山區圖書館;為兒童和老人建幼兒園和養老院;利用寒暑假舉辦對全社會開放的青年生命禪學夏令營和志愿者活動,讓學生在接觸社會、體驗生活的同時可以從做人、做事上親近佛教文化……

以出世的發心 做入世的事業

佛光山佛陀紀念館的五和塔是專門用來舉辦婚禮儀式的,星云大師為其題詞:“你我有緣成眷侶,福慧共修慶家園”。佛教婚禮和金婚老人祈福會是佛光山幾十年的傳統活動。2018年,60對來自世界不同國家和種族的新人聚集在佛光山,大雄寶殿的殿前點綴著紅色彩帶和大紅燈籠,法師帶領新人們宣讀《菩提眷屬誓愿文》,身穿中式婚服的眷侶們在佛陀的見證下舉行了一場隆重而浪漫的佛教婚禮。

“做大事要有魄力,做小事要能細心,做難事要肯忍耐,做善事要求無相。” ——星云大師

在溫馨和祝福之余,一些人對佛光山舉辦的佛教婚禮也提出質疑,有人認為寺廟本是給有宗教信仰的民眾提供宗教活動的場所,對于主張出世和獨身修行的佛教來說,舉行世俗的婚禮是不是不合時宜?如果連佛堂都宣揚人的七情六欲是合情理的,那清規戒律對出家人還有何約束?

事實上“佛教婚禮”最早是太虛大師踐行“人間佛教”的一種方式,除了表達佛教對善男信女的祝福,同時提倡不殺生、不飲酒、不浪費。這一主張不論是對于內心信仰的維護,還是對健康、環保都是大有裨益的。星云大師繼承了這一思想,他認為佛教婚禮對家庭、社會、人心的作用是積極的、正面的。是人間所需要的。既然人間需要它,那為什么不支持呢?他說:“家庭也是道場,一樣需要慈悲,要用心經營”。

在當今社會,出家早已不是現代人的主流選擇了,但佛教倡導的慈悲和與人為善的精神卻仍然具有普適性,佛光山就是要用一系列的活動去影響人們的為人處世,從而對社會有所貢獻,這就是星云大師提倡的“用愛贏得愛”。

還有一些人認為星云將佛教庸俗化、簡單化。甚至有人說他是個政治和尚,宗教明星。一些保守的宗教人士認為他大量的引入媒體和宣傳活動,擾亂了修行的清靜。對于這些不同的聲音,大師從不辯解。他的一生都是不安于現狀且努力去改變現狀的,對于深處痛苦中的人,光閉眼念經有什么用?在佛光山開山50周年的紀念活動上,星云大師總結自己的一生都是在“以出世的發心,做入世的事業”。

如今92歲的星云大師已經難以行走,只能坐在輪椅上參加各種活動。每次出現在活動現場,他都面帶慈善的微笑,顫顫巍巍地和人們招手示意。對于自己一生的榮辱得失,他說:“佛走過的道路,我都不一定要走,我要走自己的道路”。

佛光山印象

臺灣佛光山是完全外放式格局,遠遠望去宏觀雄偉,讓人有從山外一步步走向神圣的感覺,作為一個國際性的佛教道場,參觀佛光山是很考驗腳力的。穿過禮敬大廳,兩邊是高聳林立的寺廟建筑群,仔細觀察建筑體上,都是星云大師的手記和語錄,沒有高深的佛法教義,而是一些通俗易懂的關于做人、做事的人生箴言,甚至還有關于婚姻和愛情的妙語。

穿過建筑群,大雄寶殿居于正中間,而我先被大殿旁的一個有趣的珍列館吸引——門口坐臥著兩個極其可愛的卡通彌勒佛的大頭娃娃。往前走兩步,就會發出稚嫩和熱情的童音:“阿彌陀佛,歡迎光臨”,像便利店門口招攬客人的感應器,讓人忍俊不禁。館里擺放著星云大師的書作、佛光山定制的書簽和明信片等紀念品,參觀者可以免費領取。作為一個現代化的佛教圣殿,可以看到放著佛教音樂的音樂噴泉,定時播放的講述佛教發展史的3D電影,和“星云大師”合照留念的大頭貼照相機等。有的地方會擺著軟墊和桌椅,桌子上備好筆墨紙硯,以方便觀者走累了,抄寫一段經文稍作休息。這樣的佛光山,讓我作為一個法外人士都感受到了佛教的包容性和對人心的凈化,想要多參觀一會兒。

當天的參觀即將結束時,我去滴水坊的素食自助餐廳吃了便飯,滴水坊設有許多優雅別致的茶文化小館,是一個人安靜品茶和沉思的好去處,三五好友可以聚集在一起聊天,或去紀念禮品店買一些特色糕點帶回去與親朋分享。這里的服務人員大多是佛光山的信眾,臨別前偶遇一個大約十二三歲的小姑娘,胸前掛著志愿者的服務牌,說著一口軟糯甜美的臺灣話,她和“阿嬤”每個周末都會來佛光山做義工,給游客提供方便.小姑娘一直將我送到大門口,希望我下次再來,下山走了一大段石階,轉頭一看,她還在高高地舉著纖細的手臂向我揮手。