廣州地區(qū)校園昆蟲生物多樣性初步調(diào)查

吳敏麗(廣州白云廣雅實驗學校 廣東廣州 510430)

生物多樣性是人類生存和發(fā)展的基礎,是生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)性的前提。昆蟲對生境的變化敏感,具有廣譜的生物地理學和生態(tài)學探針功能;同時因昆蟲種類豐富、個體數(shù)量多、分布廣,且世代發(fā)生相對較短,是開展生物多樣性研究的較好材料[1-2]。

廣州市屬于南亞熱帶濕潤季風氣候,全年平均氣溫22.8℃,平均相對濕度為68%。本校校園內(nèi)擁有5 個池塘、1 個植物園、1 個地理園、操場草坪及各種綠化帶,為昆蟲提供了較好的生存環(huán)境,尤其是植物園具有較豐富的植物多樣性,為昆蟲的生存繁衍提供較好的條件,維持了較高的昆蟲群落多樣性。本文選取校園內(nèi)不同生境樣地,調(diào)查分析昆蟲群落結(jié)構(gòu)和多樣性,探討昆蟲多樣性變化對生境類型的生態(tài)響應。

1 研究方法

根據(jù)校園的環(huán)境及植被狀況,選擇池塘邊緣區(qū)、植物園、宿舍區(qū)(宿舍及宿舍草坪內(nèi))、足球場邊緣區(qū)等不同的生境,采用線路調(diào)查和標準地調(diào)查相結(jié)合的方法,對相應的樣地進行昆蟲采樣。采樣方法以掃網(wǎng)法為主,每周周三上午和周五下午各一次。通過《中國昆蟲生態(tài)大圖鑒》、《中國昆蟲圖鑒》等專著對所采集的昆蟲標本種類進行了初步鑒定[2-5]。

2 數(shù)據(jù)分析方法

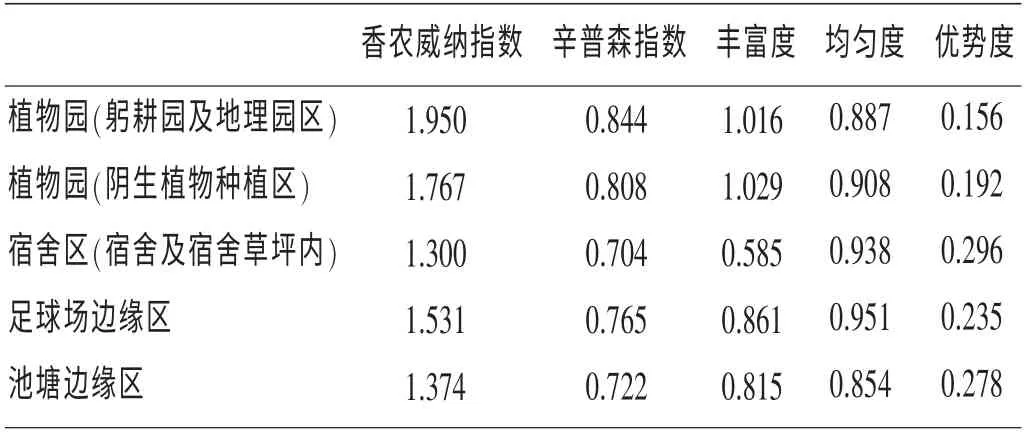

統(tǒng)計數(shù)據(jù)采用Excel 軟件進行分析,采用香農(nóng)威納多樣指數(shù)、辛普森多樣性指數(shù)、豐富度指數(shù)、均勻度指數(shù)和優(yōu)勢度指數(shù)分析各生境類型的昆蟲群落多樣性的特點[6]。

3 結(jié)果與分析

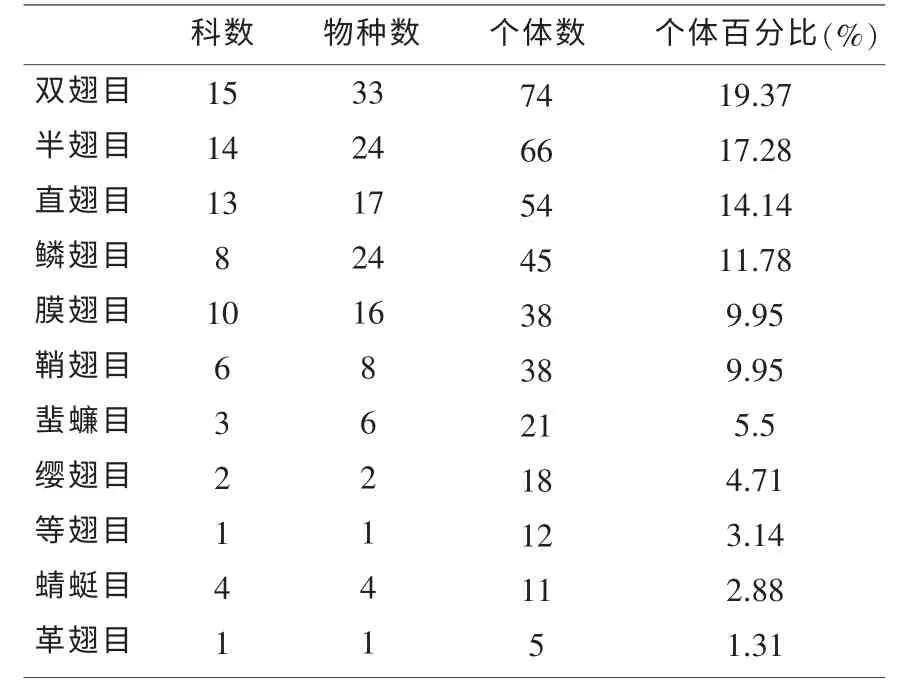

3.1 昆蟲群落結(jié)構(gòu)和組成 本次調(diào)查,共捕獲昆蟲382 只,分別隸屬于11 目77 科136 種(表1);其中雙翅目所占比例最高為19.37%,革翅目所占比例最低為1.31%。

表1 校園昆蟲群落結(jié)構(gòu)和組成

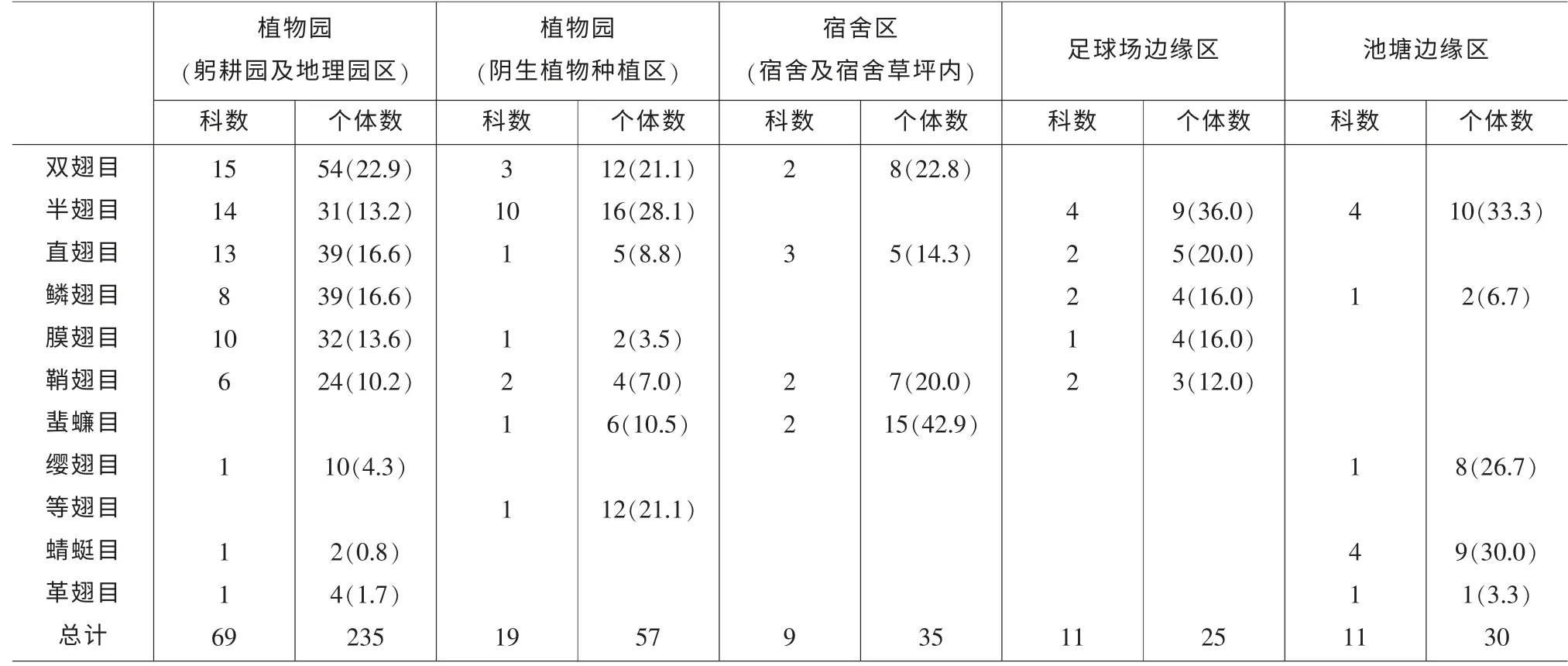

3.2 不同生境昆蟲的類群組成 調(diào)查結(jié)果表明,昆蟲群落結(jié)構(gòu)及組成一般與其生態(tài)環(huán)境有密切的關(guān)系,植被、土壤、人為等因素均影響昆蟲的群落結(jié)構(gòu)與組成。

不同環(huán)境類型區(qū)域的優(yōu)勢昆蟲類群略有不同。躬耕園區(qū)及地理園區(qū)雙翅目(相對多度為22.9%)和鱗翅目、直翅目(相對多度均為16.6%),陰生植物種植區(qū)為半翅目(相對多度28.1%)和雙翅目、等翅目(相對多度均為21.1%),宿舍區(qū)為蜚蠊目(相對多度42.9%)和雙翅目(相對多度22.8%),足球場邊緣區(qū)為半翅目(相對多度36.0%)和直翅目(相對多度20.0%),池塘邊緣區(qū)為半翅目(相對多度33.3%)和蜻蜓目(相對多度30.0%),結(jié)果見表2。

表2 不同生境昆蟲類群組成

足球場是學生進行體育運動的主要場所,人為干擾非常明顯,植被單一,土壤濕度和有機質(zhì)較低。此次調(diào)查過程中,該區(qū)域幾乎沒有采集到昆蟲,而其邊緣區(qū)人為干擾相對較低,昆蟲數(shù)量有所增加,但總體而言,該區(qū)域的昆蟲標本數(shù)最少,僅采到25號標本。而宿舍區(qū)主要是學生住宿區(qū)域,人為干擾也同樣非常明顯,其昆蟲所屬科數(shù)是最少的(9 種)。

學生在植物園的活動較少,人為干擾非常少,且該區(qū)域經(jīng)常澆水,植被比較豐富,土壤濕度相對較高,所以此次調(diào)查結(jié)果顯示,該區(qū)域的昆蟲有69 科235 號標本,科數(shù)及個體數(shù)均為最高。

蜚蠊目主要分布在宿舍區(qū),主要因為學生的零食、書籍等較多,且比較潮濕,為其生長提供了非常好的環(huán)境。

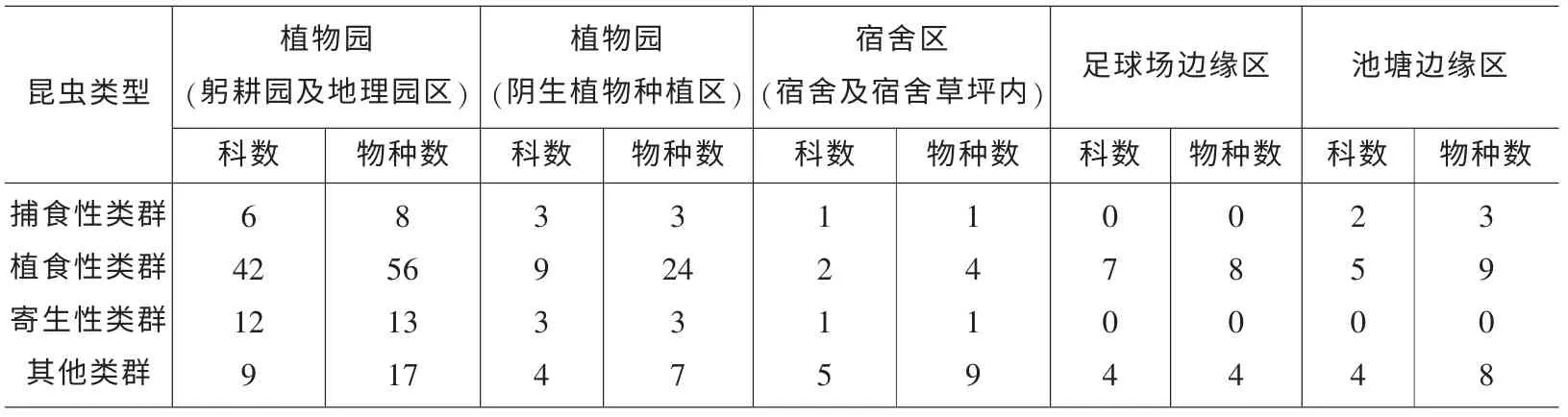

根據(jù)昆蟲的食性將昆蟲群落初步分為4個類群:植食性類群、捕食性類群、寄生性類群和其他類群(例如腐生昆蟲、對植物幾乎無害且不捕食其他動物的昆蟲)。其中植食性類群主要是以植物為食的昆蟲,捕食性類群主要是以植食性昆蟲為食的昆蟲,寄生性類群主要是以寄生生活為主的昆蟲。對各環(huán)境的昆蟲類群進行統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn):各生境中寄生性類群科數(shù)和物種數(shù)均較少,除宿舍區(qū)外,植食性類群和捕食性類群種類數(shù)占絕大多數(shù)(表3)。主要原因是宿舍區(qū)蜚蠊目、雙翅目中的衛(wèi)生害蟲較多,例如美洲大蠊(Periplaneta americanaL.)、家蠅(Musca domesticaL.)、黑腹果蠅(Drosophila melanogaster)等。

表3 不同生境的昆蟲的群落組成

3.3 不同生境的昆蟲多樣性分析 昆蟲群落的均勻度指數(shù)和豐富度指數(shù),與昆蟲群落的多樣性指數(shù)之間關(guān)系是密切的。它不僅反映了群落中物種的富集度、變異程度和均勻度等,而且還在不同程度上反映了不同地理、自然環(huán)境以及群落的發(fā)展狀況[3]。調(diào)查結(jié)果顯示(表4),躬耕園區(qū)及地理園區(qū)的植物多樣,組成復雜,為昆蟲提供了更好的棲息環(huán)境,因而昆蟲個體數(shù)量較多,種類豐富,其豐富度及總個體數(shù)量均為最高,表現(xiàn)出較高的多樣性指數(shù);而宿舍區(qū)和池塘邊緣區(qū)的均勻度較低,優(yōu)勢度較高,這與該區(qū)域昆蟲種類少,優(yōu)勢類群突出有關(guān),例如蜻蜓目12 個個體中,9 個均在池塘邊緣區(qū)捕獲。

表4 不同生境類型昆蟲群落多樣性

4 結(jié)論

生物多樣性是生物及其環(huán)境形成的生態(tài)復合體,以及與此相關(guān)的各種生態(tài)過程的總和,是人類生存的物質(zhì)基礎。昆蟲多樣性研究是生物多樣性研究的重要組成部分,且昆蟲多樣性在一定程度上能夠指示所在地區(qū)的環(huán)境狀況[2-3],有些昆蟲類群是很好的環(huán)境指示物,例如蜉蝣稚蟲的分布對水質(zhì)要求較高,水中溶氧量越高越適合其生長。

在昆蟲的個體數(shù)量中,所占比例最高的3 個目分別是雙翅目(19.37%)、半翅目(17.28%)和直翅目(14.14%)。其中雙翅目主要是蠅科(家蠅數(shù)量較多)和蚊科[伊蚊(Aedes albopictus)數(shù)量最多];半翅目中主要以葉蟬科為主,例如大青葉蟬(Cicadella viridis),該類昆蟲個體較小,可以取食多種植物,吸食其汁液,適應能力較強。另一較大類群為蚜科,這與其有集群生活的習性有關(guān),存在于葉背面、嫩莖、生長點上,且大多營寄生生活。從昆蟲群落的功能性分析,植食性類群個體無論是科級水平、物種水平或個體水平,都明顯高于其他類群,處于絕對優(yōu)勢地位。

從采集的標本數(shù)目分析,隨著天氣變化、氣溫降低及人工滅蚊等,昆蟲的優(yōu)勢種也隨之發(fā)生變化。例如人工滅蚊后,各昆蟲數(shù)量均有所下降,而雙翅目中的蚊科數(shù)量明顯下降。

本次調(diào)查未進行彈尾目和雙尾目昆蟲的取樣調(diào)查,但在標本采集過程中,發(fā)現(xiàn)潮濕隱蔽的地區(qū),例如土壤、腐殖質(zhì)、原木等,該類昆蟲也是數(shù)量非常巨大的一類,曾有人在1 英畝的草地表面至地下9 英寸深的范圍內(nèi),發(fā)現(xiàn)2.3 億個跳蟲[7]。此類昆蟲在生態(tài)系統(tǒng)中充當分解者的角色,主要取食活的或死的植物、腐殖質(zhì)等。