植被類型對土壤基本物理性質的影響

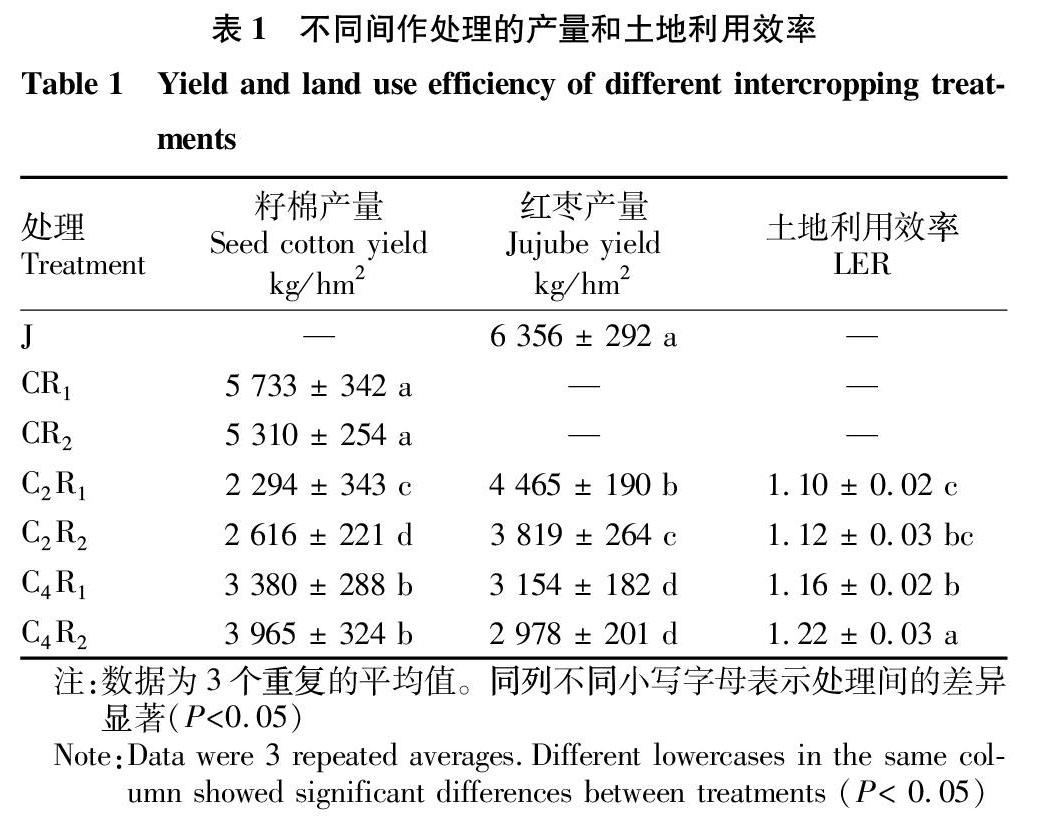

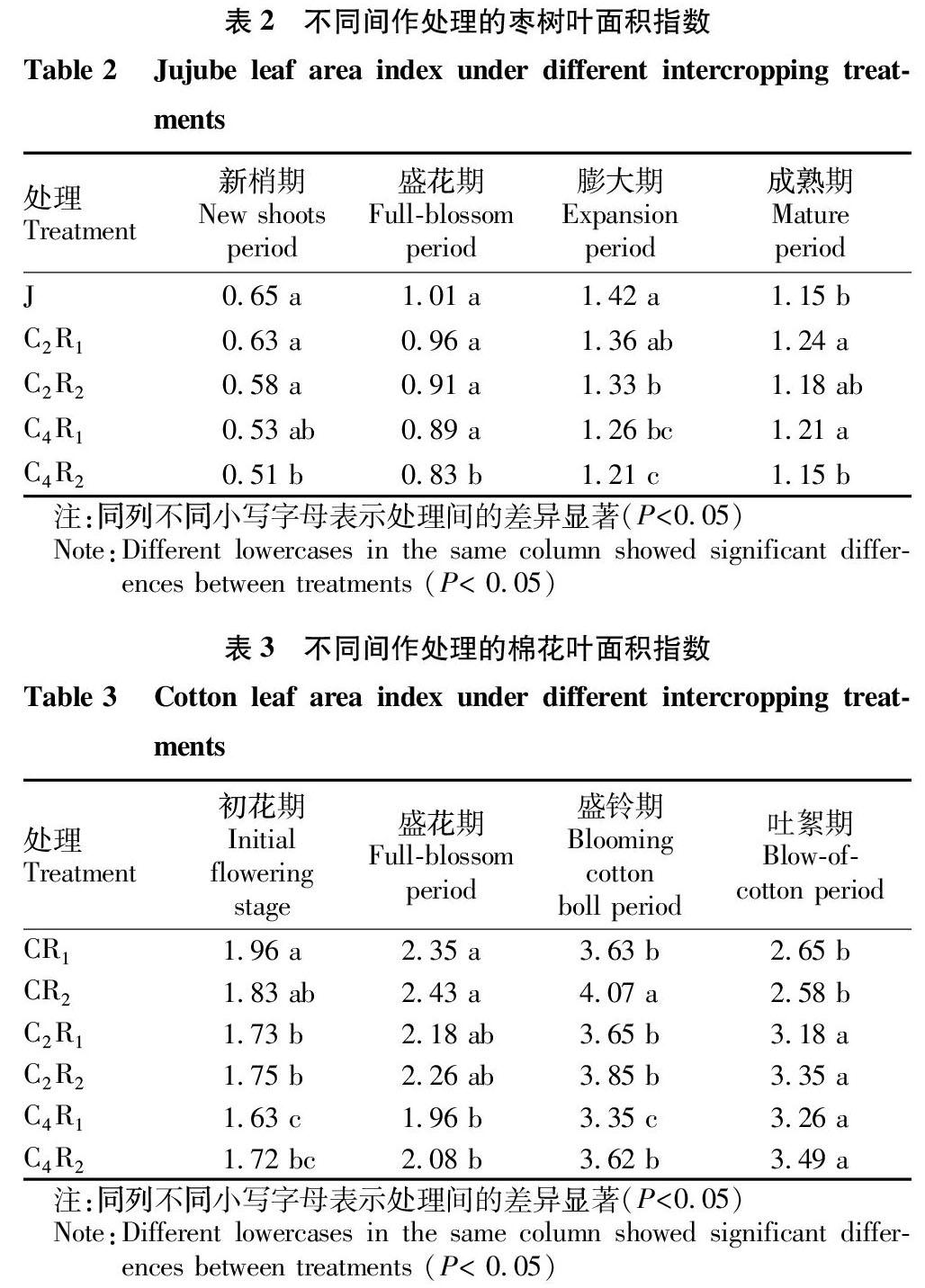

摘要 [目的]了解植被種類對土壤物理性質的影響。[方法]對相同立地條件下種植側柏、歐李、檸條、苜蓿和油松5種植物多年后土壤的物理性質進行測試和分析。[結果]不同植被條件下除40 cm土層剪切力間差異不顯著外,其他物理性質間均差異顯著。其中土壤含水量均值為15.77 g/kg,苜蓿地最大為17.00 g/kg;孔隙度均值為50.99%,歐李最大為55.91%;容重均值為1.17g/cm3,油松地最大為123 g/cm3;比重均值為2.42 g/cm3,歐李地最大為2.7 7g/cm3;剪切力在表層土均值為0.56 kg/cm2,20 cm土層為1.09 kg/cm2,40 cm 土層為1.37 kg/cm2,歐李地最大為1.54 kg/cm2。[結論]經過多年生長,植物對土壤物理性質存在顯著影響,但未表現出某一植物對土壤物理性質的改變具有一致的變化規律。

關鍵詞 立地條件;不同植被;剪切力;土壤

中圖分類號 S151.9文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2019)11-0090-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.11.025

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract [Objective] To understand the effect of vegetation on soil physical properties.[Method]Some physical properties of soil which have planted the Platycladus orientalis, Prunus humilis, Caragana korshinskii, Alfalfa and Pinus tabulaeformis for some years were analyzed. [Result] There existed significant difference in soil physical properties under different vegetation kinds, except the shear stress on 40 cm soil layer. The mean value was 15.77 g/kg of soil water content, and the maximum value was 17.00 g/kg in Alfalfa land. The mean value was 5099% of soil porosity, and the maximum value was 55.91% in Prunus humilis land. The mean value was 1.17 g/cm3 of soil bulk density, and the maximum value was 1.23 g/cm3 in Pinus tabulaeformis land. The mean value was 2.42 g/cm3 of soil specific gravity, and the maximum value was 2.77 g/cm3 in Prunus humilis land. The mean value of share stress were respectively 0.56, 0.1.09 and 1.37 kg/cm2 in surface, 20 and 40 cm soil layers, and the maximum value was 1.54 kg/cm2 in Prunus humilis land. [Conclusion] After growth for some years, vegetables have significant effect on soil physical properties. But there not exist a same change variation for a kind plant and a special physical properties.

Key words Site condition;Different vegetation;Shear stress;Soil

基金項目 山西省水利科學技術研究與推廣項目 “不同坡度坡耕地氮素流失特征及對河流水質影響的研究”(201629);“山西省水土保持與生態環境技術開發實驗室”建設項目(2017142,201805)。

作者簡介 王小云(1980—),男,山西興縣人,高級工程師,碩士,從事土壤侵蝕和面源污染研究。

收稿日期 2018-12-03

土壤物理性質主要包括土壤顆粒組成、土壤容重、孔隙狀況、剪切力等指標[1]。不同立地條件、不同植被狀況以及同一立地條件下不同土層間土壤物理性質均存在差異。不同土層中物理性質的差異,不僅決定土壤的水、肥、氣、熱等肥力狀況[2],而且影響地表徑流的形成、降雨入滲狀況、地下水補給、流域水文等過程[3-4],被認為是反映土壤結構和水文狀況及評價土壤質量的重要指標[5]。植樹造林作為有效控制水土流失和防治土壤退化的一種水土保持措施,能顯著提高地面植被覆蓋率,改善地面立地條件,改善土壤結構和基本性質,改變地面徑流產流和匯流過程,影響地下水補給及水文狀況。但不同植被間生物量及生長發育狀況差異較大,因此研究不同植被種類對土壤性質的影響,對評估植被種類改良土壤、水土保持效益具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于離石王家溝官道梁山西省水土保持科學研究所試驗場徑流場。該徑流場位于山西省西部呂梁市離石區,地理坐標為37°21′~37°42′N、110°55′~111°35′E,離石區為溫帶大陸性季風氣候,四季分明,冬冷夏熱,年平均氣溫8.9 ℃,年平均降雨量460.4 mm左右,無霜期170 d左右。

試驗地處于12°左右的半陽坡坡地上,坡面上分布著不同種類的植物,以坡地種植側柏(有大量自然生長的堿草)、歐李(有少量蒿草和針茅)、檸條(生長少量蒿草)、苜蓿(生長少量蒿草)和油松(有少量堿草和蒿草)5種植物的坡地土壤為主要研究對象。側柏種植年限10年左右,歐李約8年,檸條10年左右,苜蓿6年左右,油松8年左右。

1.2 樣品采集

采樣點的選取遵循隨機原則,采用“S”型布設試驗樣點,從總體上把握采樣點的代表性,使樣點具有典型代表性,能更真實、有代表性地反映試驗樣地的情況。2016年4月在試驗地進行采樣,每個樣地采3份樣品并將取到的土壤樣品放入密封袋,貼上標簽帶回實驗室。在實驗室內對土壤樣品進行簡單處理,挑揀掉石子、根系等非土壤物質。同時將每個樣地的3份樣品稱取同等重量,并混勻以備測試分析所用。將混勻備用的樣品分為2份,其中一份用于測定新鮮土樣的理化性質,另一份置于陰涼處,自然風干,以備后用。

1.3 樣品處理與測定方法

土壤剪切力采用14.10 Pocket Vane Tester型三頭抗剪儀進行測定。挖取土壤坡面后在地表土壤、20 cm和40 cm 3個深度測定剪切力,每個深度測量3次,取平均值作為實際數值。

土壤水分采用烘干法測定,將自然風干的土壤樣品放入鋁盒中,置于烘箱調溫至10 ℃烘干2 h,進行稱重,按照差值法計算土壤水分含量。

土壤容重采用環刀法測量,在取樣前首先在環刀內側均勻涂抹一層凡士林,稱重,并記錄。現場取樣時,先選好剖面環刀朝下,用力將環刀均勻壓到土壤中,然后取出環刀,蓋上環刀蓋,帶回實驗室進行容重測定。

土壤比重、孔隙度:通過測量一定容積下自然土樣的重量獲得,土壤比重是通過測量土壤固相物質的重量與同體積水的重量的比值而獲得;依據已知的土壤容重和比重,可直接根據公式計算土壤孔隙度。

1.4 數據分析

試驗數據采用Excel 2007進行數據整理,并用SPSS 13.0進行方差分析。

2 結果與分析

2.1 土壤水分含量

試驗區種植的5種植被經過多年生長,形成了比較穩定的土壤生態系統。為了解植被類型對土壤質地的影響,測試5種地面植被條件下的土壤含水量,結果見圖1。由圖1可知,同一坡地,通過種植不同的植物,經過多年的影響,土壤含水量為14.19~17.00 g/kg,均值為1577 g/kg。其中側柏地為16.10 g/kg,歐李地為15.79 g/kg,檸條地為15.76 g/kg,苜蓿地為17.00 g/kg,油松地為14.19 g/kg。表現為苜蓿>側柏>歐李>檸條>油松。

對5種不同植被條件下的土壤含水量進行方差分析,結果表明,F為292.05,P為0.00,小于0.05,可見5種地面植被狀況下土壤含水量間存在顯著差異。即通過多年的生長,地面植被對土壤產生了影響,且不同植被類型的影響程度不同。

2.2 土壤孔隙度

土壤孔隙度是土壤的基本物理性質,直接影響土壤蓄水能力和通氣性,并間接影響土壤肥力和植物的生長狀況[6]。對研究區5種植被狀況下土壤的孔隙度進行測試,結果見圖2。由圖2可知,側柏、歐李、檸條、苜蓿和油松5種不同植被狀況下土壤孔隙度間差異較大,在4207%~57.50%,均值為50.99%。其中側柏地為57.50%,歐李地為55.91%,檸條地為42.07%,苜蓿地為54.61%,油松地為44.85%。表現為側柏>歐李>苜蓿>油松>檸條。

對5種不同植被條件下的土壤孔隙度進行方差分析,結果表明,

F為65.08,P為0.00,小于0.05,可見5種地面植被狀況下土壤孔隙度間存在顯著差異。即植物種類不同,其根系對土壤孔隙度影響也不同。

2.3 土壤容重和比重

容重是土壤的基本物理性質,直接影響土壤的通氣性和蓄水保水能力,并間接影響土壤的肥力狀況和物質循環。土壤容重受區域地形、植被根系、土壤含水量等的影響[7]。對研究區5種不同植被狀況下的土壤容重進行測定,以了解植被對土壤質地的影響差異和特點。結果見圖3。由圖3可知,側柏、歐李、檸條、苜蓿和油松5種不同植被狀況下土壤容重間差異較大,在1.08~1.23 g/cm3,均值為1.17 g/cm3。側柏地為1.08 g/cm3,歐李地為1.22 g/cm3,檸條地為1.21 g/cm3,苜蓿地為1.13 g/cm3,油松地為1.23 g/cm3。表現為油松>歐李>檸條>苜蓿>側柏。

對5種不同植被條件下的土壤容重進行方差分析,結果表明,

F為33.21,P為0.00,小于0.05,可見5種地面植被狀況下的土壤容重間存在顯著差異。即植物種類不同,其根系對土壤容重影響也不同。

土壤比重是單位體積土壤固體顆粒(不包括空隙在內)的烘干重量[8]。土壤比重決定于構成土壤顆粒的比重,因此不同土壤類型的比重也不同。土壤比重受成土母質影響的同時,也受土壤植被根系狀況等因素的影響。對研究區5種植被條件下的土壤比重進行測定,結果見圖4。? 由圖4可知,側柏、歐李、檸條、苜蓿和油松5種不同植被狀況下土壤比重間差異較大,在2.09~2.77 g/cm3,均值為2.42 g/cm3。其中側柏地為2.54 g/cm3,歐李地為2.77 g/cm3,檸條地為2.09 g/cm3,苜蓿地為2.48 g/cm3,油松地為2.23 g/cm3。表現為歐李>側柏>苜蓿>油松>檸條。

對5種不同植被條件下的土壤比重進行方差分析,結果表明,

F為50.91,P為0.00,小于0.05,可見5種地面植被狀況下土壤比重間存在顯著差異。即植物種類不同,其根系對土壤比重影響也不同。

2.4 土壤剪切力

土壤抗剪強度是表征土體力學性質的一個重要指標,抗剪強度主要受土體的種類、結構以及含水率的影響[9-10]。對5種植被表層土壤、20 cm和40 cm處的土壤剪切力進行測試,結果見圖5。由圖5可知,5種植被類型土壤剪切力均表現為地表土小于20 cm處,20 cm處小于40 cm處,即隨著土壤深度的增加,剪切力逐漸增加,且不同植被間存在差異。從土壤深度看,不同植被地表土壤剪切力在0.53~1.43 kg/cm2,均值為0.56 kg/cm2;20 cm處剪切力在0.83~1.52 kg/cm2,均值為1.09 kg/cm2;40 cm處剪切力在1.00~1.68 kg/cm2,均值為1.37 kg/cm2。

從表土層到40 cm土層處,側柏地土壤剪切力在0.70~1.33 kg/cm2,均值為1.09 kg/cm2;歐李在1.43~1.68 kg/cm2,均值為1.54 kg/cm2;檸條在0.77~1.00 kg/cm2,均值為087 kg/cm2;苜蓿在0.53~1.33 kg/cm2,均值為0.93 kg/cm2;油松在0.87~1.50 kg/cm2,均值為1.10 kg/cm2。表現為歐李>油松>側柏>苜蓿>檸條。

對5種植被條件下不同深度處土壤剪切力進行方差分析,結果表明,5種不同植被狀況下,地表土剪切力間均存在差異,F為25.35,P為0.00,小于0.01,差異極顯著;20 cm處F為9.87,P為0.01,小于0.05,可見20 cm處土壤剪切力間差異顯著;40 cm處F為2.21,P為0.14,大于0.05,可見40 cm處土壤剪切力間不存在顯著差異,據相關報道這與土壤水分含量有關[11]。

由此可知,坡地種植不同植被后,植被對土壤剪切力具有一定的影響,不同植被間表土差異極顯著,20 cm處差異顯著,40 cm處不存在顯著差異,這與土壤水分含量有關[11]。

對同一植被種植地不同深度土壤剪切力進行方差分析,結果表明,側柏地從表土到40 cm處剪切力F為74.30,P為0.00,小于0.01,即側柏地從表土到40 cm處剪切力間存在極顯著差異;歐李地從表土到40 cm處剪切力F為2.13,P為0.20,大于0.05,即歐李地從表土到40 cm處剪切力間差異不顯著;檸條地從表土到40 cm處剪切力F為4.46,P為0.06,大于0.05,即檸條地從表土到40 cm處剪切力間差異不顯著;苜蓿地從表土到40 cm處剪切力F為11.32,P為001,小于0.05,即側柏地從表土到40 cm處剪切力間存在顯著差異;油松地從表土到40 cm處剪切力F為22.08,P為0.00,小于0.01,即側柏地從表土到40 cm處剪切力間存在極顯著差異。

3 結論

相同立地條件下種植側柏、歐李、檸條、苜蓿和油松5種不同植物后,經過多年生長它們對土壤物理性質產生顯著影響,但又具有差異。但未表現出某一植物對土壤物理性質的改變具有一致的變化規律。

從植物種類對土壤多種物理性質的影響看,苜蓿對土壤水分含量的影響最強,側柏對土壤孔隙度的影響最大,油松對土壤容重的影響高于其他植物,歐李則對土壤比重的影響較大。從表土層到40 cm土層處,歐李地的剪切力最大,檸條地最小。在表土層和20 cm土層處,土壤剪切力差異顯著,植被對剪切力具有影響,但在40 cm處差異不顯著,影響不顯著。

參考文獻

[1] 馬雪華.森林水文學[M].北京:中國林業出版社,1993.

[2] 邱莉萍,張興昌.子午嶺不同土地利用方式對土壤性質的影響[J].自然資源學報,2006,21(6):965-972.

[3] 楊磊,衛偉,莫保儒,等.半干旱黃土丘陵區不同人工植被恢復土壤水分的相對虧缺[J].生態學報,2011,31(11):3060-3068.

[4] 王高敏,楊宗儒,查同剛,等.晉西黃土區退耕還林20 年后典型林地的持水能力[J].北京林業大學學報,2015,37(5):88-95.

[5] GAIROLA S U,SONI P.Role of soil physical properties in ecological succession of restored mine land:A case study[J].International journal of environmental sciences,2010,1(4):475-480.

[6] 賀康寧.水土保持林地土壤水分物理性質的研究[J].北京林業大學學報,1995,17(3):44-50.

[7] 魏建兵,肖篤寧,張興義,等.侵蝕黑土容重空間分異與地形和土地利用的關系[J].水土保持學報,2006,20(3):118-122.

[8] 黃昌勇,徐建明.土壤學[M].北京:中國農業出版社,2010.

[9] FATTET M,FU Y,GHESTEM M,et al.Effects of vegetation type on Soil resistance to erosion: Relationship between aggregate stability and shear strength [J].Catena,2011,87(1): 60-69.

[10] 張瑜,王佩將,許曉鴻,等.吉林省低山丘陵區土壤抗沖抗剪性研究[J].中國水土保持,2015(1):41-44.

[11] 黃琨,萬軍偉,陳剛,等.非飽和土的抗剪強度與含水率關系的試驗研究[J].巖土力學,2012,33(9):2600-2604.