D型肉毒素對高原鼢鼠的防治試驗

化學防治是目前國內外鼠害防治的主要方法,但毒性大,易引起二次中毒現象,基于此,科研人員近年來陸續開發出殺鼠靈、殺鼠酮、殺鼠醚、氯敵鼠、溴敵隆、敵鼠鈉鹽和大隆等抗凝血型慢性毒殺劑,不會引起鼠類拒食,其作用緩慢、癥狀輕,滅鼠效果明顯優于傳統的急性滅鼠劑。

D型肉毒梭菌毒素,簡稱D型肉毒素,是一種新型亞急性生物化學殺鼠劑。近年來,青海省在D型肉毒素滅鼠方面積累了豐富的經驗,技術也日益完善,但是在高原鼢鼠的防治方面尚未取得完全成功,其使用劑量尚未確定。基于此,本研究擬開展關于D型肉毒素對高原鼢鼠防治效果的試驗,為確保高效運用D型肉毒素防治高原鼢鼠提供科學依據。

一、材料與方法

1.試驗材料。D型肉毒素顆粒毒餌(10萬MLD/g)、D型肉毒毒素水劑(1000萬MLD/mL小白鼠靜注,批號為20151003批),由青海畜牧獸醫科學院提供。

2.試驗方法。毒餌配制,實驗共計設置6個處理:A:D型顆粒餌料滅鼠劑,B:0.05%D型肉毒素,C:0.10%D型肉毒素,D:0.15%D型肉毒素,E:0.2%D型肉毒素,CK:空白對照。按照濃度梯度將不同劑量D型肉毒素注入到70mL自來水中。

3.試驗地點。試驗地點位于青海省海南藏族自治州興海縣溫泉鄉(E 99o99',N 35o59'),以直徑為50km的區域圍繞中心點向外擴展。

4.樣方設計。試驗設計D型生物滅鼠劑:1)D型肉毒素顆粒毒餌(10萬MLD/g),2)0.05%D型肉毒素青稞毒餌,3)0.10%D型肉毒素青稞毒餌,4)0.15%D型肉毒素青稞毒餌,5)0.20% D型肉毒素青稞餌料5個梯度,同時還設置CK(空白對照)處理。每小區為80m×80m樣方,每個試驗重復3組,隨機區組排列。各樣方中間設置50m寬的保護帶,同時四周也設置50m寬的保護帶,在各樣方行間以及外圍保護帶都采用D型肉毒素顆粒毒餌來進行防治。

5.試驗區鼢鼠密度調查。試驗開始前,先對樣方內鼠密度進行調查。采用新鮮土堆計數法進行鼢鼠密度計算。

6.投藥方法。在有標記的有效土堆處投放有毒餌料,按照隨機區組設計的小區投放不同濃度的有毒餌料。根據有效洞探查,通過投餌管將餌料深入投放于有效洞道內。每一洞投放餌料20粒,投放后用泥土把洞口封閉。投餌時同時逐一統計,做到不漏投和重投。同時在隔離帶同樣施餌,1d內投完。設3個重復。24h后進行觀測,于施餌后第7d下午堵洞,次日早上數開洞數。

7.計算方法

計算方法為:鼢鼠密度 = 新鮮土堆數/樣方面積。

8.試驗結果

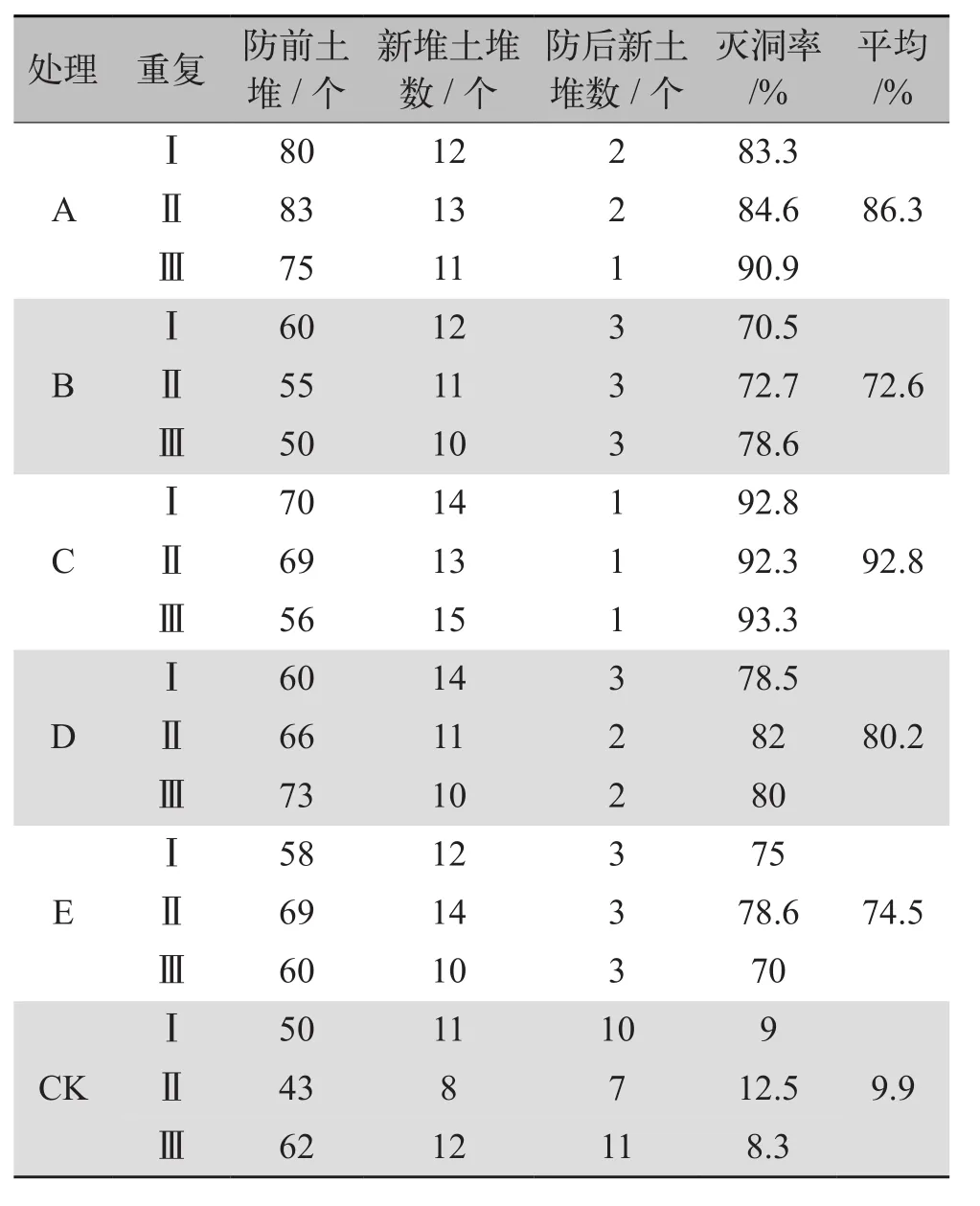

表1 不同濃度D型肉毒滅鼠劑對高原鼢鼠的滅殺效果

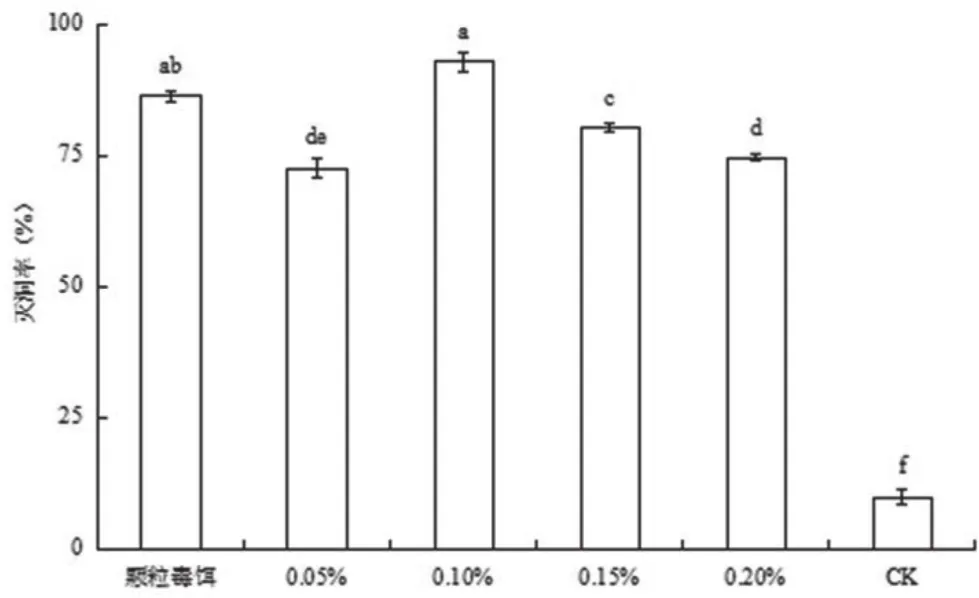

從顆粒毒餌和不同濃度D型肉毒素對高原鼢鼠的防治效果來看, D型肉毒素顆粒毒餌和0.1%D型肉毒素高原鼢鼠的防治效果都較好。

圖1 不同濃度D型肉毒素對高原鼢鼠的防治效果

二、討論

高原鼢鼠是危害青海省草原的三種主要害鼠之一 ,多年以來,青海省在防治高原鼢鼠方面積累了豐富的經驗,防治技術日趨完善,但始終未能找到成功的防治方法。80年代,青海省通過采用 C型肉毒毒素制成殺鼠素,開展鼢鼠的滅治,取得了較好的效果。同時,D型毒素具有產毒量高、經濟成本低、不容易二次中毒、殘效期短,不會對鼠類天敵產生傷害、對非靶性動物更安全,有利于保護環境等特點,所以在“三江源環境治理”項目中作為鼠害治理的主要藥劑之一(李生慶,2007),研究D型肉毒素對高原鼢鼠的防效,對提高鼠害防治率具有重要意義,本試驗通過D型肉毒毒素對高原鼢鼠滅殺效果的測定,獲得了滅鼠中所需的相關技術參數。