地鐵暗挖隧道穿越橋樁的安全質量措施

姜維杰

(中鐵十六局集團有限公司, 北京 100018)

1 工程概況

本文以北京地鐵十號線二期工程為背景,圍繞其中的蓮花橋站~公主墳站區段施工展開探討,其設置為暗挖區間隧道,總體表現為南北走向,起訖里程為K47+614.837~K48+471.244,線路雙線長度為856.407m,區間內設置渡線及停車線,共設兩個施工豎井和兩個施工橫通道,其中一個兼迂回風道、一個聯絡通道兼泵站。

2#橫通道兼迂回風道設計總長152.603m,其中標準斷面64.756m、挑高段8m、加高段79.847m,初支尺寸標準斷面為4.9m×5.163m(寬×高),加高段為4.9m×8.24m,結構埋深13.83~16.96m,洞身開挖采用臺階法施工,支護型式采用超前小導管注漿+雙層網片+鋼格柵+噴射混凝土支護。

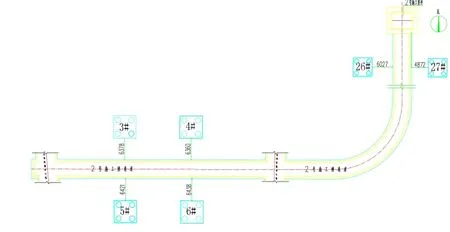

在2#橫通道兼迂回風道施工區域內需穿越新興橋3 處橋樁,橋樁編號為三環跨線橋3#、4#、5#、6#及匝道橋26#、27#,三環跨線橋橋面寬度36m,3#、4#與5#、6#跨徑24m,上部結構為預應力簡支梁結構,梁高1.4m,下部結構為挖孔擴底樁,樁長7.1~7.36m,上設承臺、矩形墩柱,雙柱式蓋梁;匝道橋橋面寬度12.5m,跨徑22m,上部結構為預制預應力簡支梁結構,梁高1.4m,下部結構為挖孔擴底樁,樁長8.5m,上設承臺、矩形墩柱,T 型墩。橫通道開挖面距橋樁承臺在5.47~7.1m,處于開挖影響范圍內。通道與橋樁關系平面圖如圖1。

圖1 通道與橋樁關系平面圖

2 工程地質及水文地質概述

區間處于永定河沖積扇中部,沿線地形平坦,地面略有起伏,南低北高。2#橫通道兼迂回風道巖層堅硬,泥質膠結,膠結物已大部分風化成砂狀,礫石成巖時間短、風化程度高,無水情況下堅硬,遇水易崩解,穩定性較差。

經實地勘察后可知,地層深度最大值達到了35m,同時存在明顯的上層滯水現象,對應埋深普遍介于5.11~5.32m 范圍內,其補給形式主要由大氣降水、灌溉等方式。

3 橋樁加固技術措施分析

3.1 總體規劃

3#、4#、5#、6#、26#、27#橋樁的保護采用雙重保護措施:一是橫通道施工前,對靠近橫通道一側的橋樁進行隔離加固,根據現場及其地質情況,選取合適的復合錨桿,要求其規格達到φ150,由此起到土體加固的效果、深度約為26m;二是橫通道在開挖時,對拱頂及隧道兩側土層進行小半徑加強型超前注漿,改善上部土體成拱能力,采用雙排小導管,注漿加固體半徑為開挖面外1000mm。2#施工橫通道兼迂回風道過橋樁基礎保護措施平面圖如圖2。

圖2 橫通道過橋樁地面保護保護措施平面圖

3.2 效果分析預測

(1)復合錨桿樁加固后的地層剛度變化明顯,界限清晰,地下形成了明顯的剛度區域,比較普通的注漿手段,加固區域明顯。

(2)復合錨桿樁對力流的引導作用明顯,尤其在單樁承載力變化時,能夠將力流引入深部地層擴散,這是設計者的初衷,能夠將隧道開挖的影響降低。

(3)隧道開挖后形成了流體力學中的氣泡效應,樁體計算不沉反浮,結合實際情況,該情況有利。

(4)開挖對稱條件下,承臺幾乎沒有側向移動,即使開挖不對稱加固區域剛度很大,承臺水平向移動亦很小,避免了樁頭抗剪的不利工況。

(5)橫通道在開挖時,對拱頂及隧道兩側土層進行小半徑加強型超前注漿,改善上部土體成拱能力;土體加固后,開挖過程中能夠有效的減小對土體的擾動,進而減小因土體擾動造成的橋樁基礎的下沉。

4 復合錨桿樁工法的工藝流程

復合錨桿樁工法的主要工藝流程如下:

錨桿+注漿管加工→平整工作面并測量放線→鉆機就位后夯進成孔→下放鋼筋籠并安裝注漿管→第一次填充注漿并養護→第二次劈裂注漿并養護→第三次劈裂注漿并養護→擴大基礎承臺或施作冠梁。

5 復合錨桿樁施工

5.1 鉆機選型及施工準備

綜合考慮到錨桿樁直徑以及打入深度這兩大指標,在此基礎上選定合適的成孔設備,本工程中引入的是XY-4 型地質鉆機成孔,受橋下預留空間空間的影響(最低凈空為4.0m),決定做好復合錨桿樁的前期準備工作,即設置一個寬2m、深1.5m 的基槽,這是擴大可施工空間的必行之舉。

5.2 測放復合錨桿樁孔位

按照施工圖紙間隔施做,先外排,后內排的原則,結合現場實際情況,進行測放復合錨桿樁孔位。

5.3 成孔

適當調整移動鉆機的位置,使其到達孔位處,而后對鉆桿垂直度進行調整,基于φ150 鉆頭進行鉆進施工,此環節應避免塌孔現象。

5.4 下放鋼筋籠并安裝注漿管

利用簡易支撐架完成吊放作業,此時因安排一定的人員進行配合。每完成一節段的孔樁就位工作后,均需要對標高以及垂直度做以調整,并使用接駁器對其進行緊固。在吊運過程中應避免扭轉或是彎曲現象,整個施工應緩慢進行,不允許對孔壁造成損傷。

關于鋼筋的連接,此處采用的是直螺紋機械連接的方式;關于注漿管,此處采用的是自來水管,基于絲口連接的方式提升其穩固性,并做好編號工作。

5.5 注漿

確保復合錨桿處于指定的位置,而后方可展開注漿施工,此環節對應有三根注漿管,三者均需要與管底保持4m 的距離,要求所使用的注漿管規格以φ20mm為宜,而出漿孔則應為φ4mm,對于任何一個斷面而言均需要設置4 個注漿孔,彼此應錯開150mm 的距離。

6 洞內超前徑向注漿施工

在橋樁保護范圍內,在洞內開挖支護過程中,對拱頂及隧道兩側土體進行雙排小導管加固注漿,所形成的注漿半徑以1000mm 為宜。

6.1 注漿加固范圍及小導管布設

在進行開挖作業時有必要采取超前支護措施,此環節需要使用到小導管,對應規格以Ф32×3.25mm 為宜,由此起到加固地層的效果。注重小導管的設置,其需要穿過格柵腹部,嚴格控制環向間距為0.3m,縱向間距0.5m。

6.2 漿液選擇配制及注漿

根據設計要求,注漿的漿液采用純水泥漿液。關于注漿擴散半徑,其需要建立在導管密度的基礎之上,并采取相關的地質條件試驗,最終得知合適的值,本工程中以0.3~0.4m 為宜。有必要展開現場試驗,由此明確漿液配比,此處水泥與水以1:1 為宜。初始注漿壓力較小,為0.3Mpa,經一段時間后到達終壓狀態,此時該值為0.6Mpa。凝膠時間根據實際情況確定。

6.3 注漿工藝及設備

當做好注漿管的連接作業后,有必要進行一次壓水試驗,由此明確管道的通暢程度,而后將預先配制好的純水泥漿置入泵中,使其與水玻璃漿進行充分的混合,最后借助小導管壓入土體之中。

7 監控量測

在橫通道開挖過程中,應做好監控量測工作,并做好信息記錄,這是對施工方案進行調整的必要依據。

7.1 監測數據統計

沉降監測從施作復合錨桿裝開始至開挖結束后一個月,施作復合錨桿樁及土體開挖時監測頻率為每日一測,開挖結束后監測頻率調整為每周一測,任意選取一點的沉降曲線示意圖見圖3。

圖3 沉降監測數據曲線示意圖

由沉降監測數據曲線圖可知,在整個施工過程中,通過復合錨桿樁及洞內徑向注漿的加固有效的減小了橋樁基礎的沉降。

8 結論

基于復合錨桿樁,可以提升狹小空間的施工靈活性,經過注漿后可以形成隔離墻,由此避免了樁周圍土體過于松散的問題,這也是避免結構下沉與偏移的必要基礎。整個施工過程較為簡單,具有良好的環境保護效益,因此適用于城市暗挖工程中。而洞內超前小導管的徑向注漿形成圍巖加固圈,有效的加固了隧道外圍土體,減小了因開挖過程的擾動對橋樁基礎造成的沉降;同時通過施作復合錨桿樁形成的隔離墻還可對鄰近暗挖隧道建(構)筑物進行保護,防止建(構)筑物因沉降過大造成的變形或傾斜。