意大利未來主義被設計史學家遮蔽的原因思考及價值評估

邢鵬飛

(西南財經大學天府學院,四川 成都,621000)

一、未來主義在設計史學中的地位

設計史的開山之作《現代設計的先驅者》在1961年做了修正(圖1),英國建筑歷史學家尼古拉斯·佩夫斯納在前言中提到:“從表面上看僅僅表現在兩個人身上:高迪和圣伊里亞。以前他們只出現在本書的腳注中,而現在毫無疑問要把他們放在本書的顯著位置。”[1]在瑞士建筑評論家西格弗萊德·吉迪翁(Sigfried Giedion)的《空間、時間與建筑》①中用了一個小標題“The Research Into Movement: Futurism”來介紹未來主義;袁熙旸在“前瞻中的歷史,回望中的未來——雷納·班納姆的《第一機械時代的理論與設計》”中也提到:“在吉迪翁厚達900頁的煌煌巨著《空間、時間與建筑》中,關于未來主義的內容僅有4頁,而關于柯布西耶一個人的闡述卻有70頁之多。”[2]75在國內影響較大的幾本設計史中,英國著名設計史學家雷納·班納姆(Reyner Banham)在《第一機械時代的理論與設計》中作為專門一講來研究(圖2),從而奠定他的學術地位。紐約庫珀聯盟學院建筑系主任安東尼·維德勒(Anthony Vidler) 在 《 Histories of The Immediate Present:Inventing Architectural Modernism》(當下的歷史:建筑現代主義的發明)中對比了四位建筑史家給予班納姆的評價:“Banham's modernism took its cue from the aspirations of the futurists.(班納姆的現代主義是從未來主義者的愿望中得到啟示的)”[3]894伍德姆(Woodham J.M.)的著作《20世紀的設計》開辟了一種新的史述方式,開始由精英設計轉向日常生活、設計內在轉向學科交叉,從中將“未來主義”作為一小節來論述,《法西斯意大利的現代主義》闡釋了從未來主義到第七集團(Group7),設計觀念在一戰后得到傳承,二者均與法西斯政權有著無法割舍的關系,他們希望通過努力“能夠被采納為官方的法西斯美學”[4]73-74。美國史學家大衛·瑞茲曼在其526頁的《現代設計史》②中用了三頁內容對未來主義做出簡略的論述。國內著作中影響力最大的是王受之的《現代設計史》,并沒有在明顯位置提及未來主義,而在改版后的《世界現代建筑史》中也有對未來主義的簡述,其中提到:“‘未來主義’的建筑觀點雖然帶有一些片面性和極端性質,但它的確是到第一次世界大戰為止,西歐建筑改革思潮中最激進、最堅決的一部分,其觀點也是最肯定、最鮮明、最少含糊和妥協。”[5]87-89

圖1 尼古拉斯·佩夫斯納 1942年肖像載于《歐洲建筑綱要》(左)《現代設計的先驅者》1961年修訂版Penguin Books Ltd. (右)

圖2 雷納·班納姆肖像 (左)《第一機械時代的理論與設計》2009年中文版 (右)

未來主義已過去足足一個世紀,歐美經歷了各種現代美術流派和設計風格的風起云涌,雷納·班納姆首先為未來主義站臺,從而西方學者開始挖掘未來主義的邊角余料。縱觀20世紀設計整體,重新反思和研究20世紀初期的意大利現代設計運動愈來愈顯得重要。若單純看未來主義所發生的時間,它比包豪斯早;觀其設計觀,尤其是對待“機器美學”和傳統手工藝的態度,它比包豪斯更加堅定;論其建筑代表圣伊里亞的設計理念,他擁有與格羅皮烏斯相媲美的理性態度和功能價值觀。佩夫斯納給未來主義的評價是“個別建筑師的奇想”“純粹的表現主義作品”“空想和不切實際”等,他認為:“20世紀最偉大的建筑藝術成就并不是來源于圣伊里亞,也不是來源于波爾齊希和門德爾松,而是來源于貝倫斯和他偉大的學生沃爾特·格羅皮烏斯。”[1]150正如佩夫斯納對格羅皮烏斯的態度,包豪斯幾乎被所有泰斗級設計史學家載入史冊,且打上了濃重的句號;反觀未來主義,史學家給它的評價卻是感嘆號和問號。在歐美,未來主義至少引起設計學者的爭論;對比國內,未來主義還遠未像包豪斯一樣成為設計學的“顯學”。在這種語境下,筆者嘗試梳理未來主義被設計學界遮蔽的原因,重新挖掘其歷史價值。

二、未來主義被遮蔽的原因

1. 設計史學家的局限性

“歷史是相當豐富的,記載下來的畢竟是極少數,即使在有歷史記載的情況下,我們也很難測度這些記載與歷史真實之間的差距。因此,歷史的記載都只具有近似的性質。這就是歷史研究的局限性。”[6]188由于歷史學家通常并非歷史發生的當事人,而且“歷史研究的對象是已經發生過的事,這一特點,決定了它有多方面的局限性。主要可以歸納為時代的局限、階級的局限和個人的局限三個方面。”[7]57在袁熙旸先生看來,造成未來主義研究呈現“真空狀態”的主要原因是佩夫斯納、吉迪翁等第一代設計史學家的“個人局限性”所造成的。“造成這種‘寂靜地帶’的主要原因,就在于佩夫斯納、吉迪翁等人所秉承的篤信‘時代精神’的、有‘選擇性的’、追求‘經典化’的、主張客觀冷靜而反對自我表現的、推崇機器美學的片面歷史價值觀與單一審美標準”。[2]75不僅是史學家有意地選擇具有“時代精神”的、“經典化”的客觀冷靜的單一審美標準,他們還有意地遮蔽積極對象“不積極的一面”。以佩夫斯納為例,他并“沒有給早期現代主義階段表現異常活躍的表現主義者、未來主義者留出任何的位置,甚至于連格羅皮烏斯與早期包豪斯所受到過的表現主義的強烈影響也被小心翼翼地淡化與回避”。[2]75

尼古拉斯·佩夫斯納的學生,英國學者戴維·沃特金(David Watkin)對佩夫斯納的個人偏見提出了直接的批評,“雖然我對佩夫斯納建筑上的熱情以及他盡可能廣泛地向公眾傳達這一熱情的愿望敬佩不已,然而,對于他從1936年直至1983年逝世這一期間的多數著作很大程度上尚未表明的觀念基礎,即他對現代主義建筑推波助瀾的表現,我是持保留態度的。”[8]354而且,“實際上,我對他的現代主義建筑大志并未做過多少批評,我批評的是他唯現代主義建筑獨尊而排斥其他的方面。”[9]46佩夫斯納成就了現代主義的預言,他個人的學術生涯經歷了從莫里斯一直到后現代主義時期,但他的設計史觀卻沒有做出較大的妥協,英國建筑史家、倫敦大學考爾德藝術學院教授鮑爾·克羅斯里(Paul Crossley)用“矛盾的巨人”來形容佩夫斯納,認為佩夫斯納雖然在60年代用“如畫”來形容英國的傳統建筑,以此向傳統示好。但他還是在《現代設計的先驅者》1961修訂版前言中對其他風格做了批評,“在《先驅》已經批評了高迪和圣埃利亞的表現主義‘不負責任’,因為他們背叛了格羅皮烏斯的真正的現代‘理性’。而且在1960年,他把同樣的批評運用到戰后現代主義建筑中的新表現主義身上,對其成長表示了擔憂。”[10]87正是由于班納姆的“多元論”與佩夫斯納的“二元論”對表現主義的不同評價,導致他與班納姆之間的友誼受到影響,“這場戰斗的損失,便是他與他最為知名的學生雷納·班納姆在思想上的友誼。”[10]88

佩夫斯納作為設計史的開創性人物,他預言了現代主義風格,且“佩夫斯納個人從情感和學識上都對30年代的功能主義有很深的依戀。佩夫斯納堅持理性的社會進步論,堅守時代精神論,而不是真實的歷史,他聲稱社會從早期現代主義以來并無甚變化,格羅皮烏斯的建筑仍然代表了整個世紀的風格。”[10]89由于其開創性的貢獻以及對包豪斯功能主義堅定不移的支持,勢必會影響到后來史學家對未來主義研究的遮蔽。

2. 政治上的選擇

圖3 菲利普·托馬索·馬里內蒂(1867-1944)

圖4 《未來主義烹飪宣言》1930年刊出

圖5 翁貝托·波丘尼(1882-1916)雕塑作品《空間中連續性的唯一形體》1913

圖6 安東尼奧·圣伊里亞(1888-1916)關于未來都市的素描 1914

“1924年,馬里內蒂發表的《未來主義與法西斯主義》中也說:‘產生于參戰主義和未來主義的法西斯主義,擁有一些未來主義的原則。’1918年,馬里內蒂參與建立了‘未來黨’與法西斯黨結盟,并把墨索里尼當成政治上的未來主義者,認為只有借助他才能‘實現未來主義的最低綱領’。”[11]122-123“克羅齊也曾指出:‘對于凡是有歷史聯系感的人來說,法西斯主義的思想根源可以從未來主義中找到’。”[12]22未來主義創始人菲利普·托馬索·馬里內蒂(圖3)、未來主義繪畫和雕塑領袖波丘尼(圖5)與巴拉、未來主義建筑領袖圣伊里亞(圖6)等都參加了戰爭,且波丘尼和圣伊里亞都戰死沙場。“馬里內蒂在未來主義的第二個階段,成功地將它融入了法西斯主義的意識形態中。”[13]302與政治、意識形態之間的關系,未來主義和包豪斯做出了不同的選擇,“在德國,意識形態的分歧是不可調和的,并最終屈從于希特勒統治下的一體化進程,而在意大利,各種不同的運動在民族主義和法西斯主義的名義下穩步前進。”[13]304

由于二者政治選擇的不同,導致他們設計價值的差異和在國內境遇的不同。“包豪斯哲學接近‘右翼’社會主義意識形態,因而他們對平等、合作和集體主義的價值觀很珍惜,他們支持社會改良主義,并旨在消除社會階級差異。而意大利未來主義則絕對主張激進的右翼意識形態,且支持法西斯和納粹主義的發展,他們非常強烈地摒棄傳統,旨在根除所有和傳統有關的一切,甚至不惜暴力。”[14]93在20世紀未來主義和包豪斯時期,一度成為國家機器,一戰后,它逐步轉型為理性主義運動。而包豪斯則處處碰壁,遭到希特勒的非難,并于1933年被迫關閉。“借助報紙、宣言、激進的劇場表演等各種現代傳播手段,意大利未來主義獲得了遠超包豪斯的受眾。”[14]94但是,戰爭的轉機徹底改變二者的后續價值,“1914-1918年的戰爭使未來主義作為有組織的運動宣告終結。除俄國外,未來主義并未在歐洲獲得廣泛的影響。它頌揚侵略戰爭的反動觀點,附和著寥寥無幾。”[15]16

戰后,由于它們的民族主義價值觀和國家意識,意大利的未來主義和理性主義的影響始終限制在國內;“而包豪斯成員則通過改革藝術教育、通過為普通民眾設計,尤其是工人階級的途徑試圖來改良和完善社會。”[14]93使他們的價值觀無法實現,包豪斯精英開始逃離納粹德國,格羅皮烏斯、密斯·凡德羅、約瑟夫·阿爾伯斯和安妮·阿爾伯斯、莫霍利·納吉紛紛移民美國,并通過哈佛大學建筑系、伊利諾伊州理工學院建筑系、黑山學院、芝加哥設計學院等教育機構和設計實踐重新將包豪斯理念傳播出去并影響至全世界。

四川大學教授吳永強先生言:“現代主義藝術以反資產階級主流文化的姿態出現。但到了20世紀30年代,納粹政府出于統治需要,將現代藝術斥責為無恥墮落的藝術。這種攻擊反倒為現代藝術站了臺,戰爭一結束,現代藝術便因納粹時期受到的政治迫害而因禍得福:一是被視為反納粹的英雄;二是從負能量轉變為正能量,被用來標志一個野蠻時期的結束、一種文明秩序的恢復。”③20世紀初期,未來主義在國內贏得了勝利,戰后,它卻因與法西斯的關聯成了“反動”的代表而僅僅將影響力限制在很小的區域內。二戰期間,德國設計師雖在國內沒有造成意大利式的轟動,但包豪斯卻因抵制納粹而成了新時代“正能量”的代表,這正符合佩夫斯納所形容的“時代精神”④。

3. 持續時間的短暫

未來主義運動以1909年2月20日在《費加羅報》上發表《未來主義成立宣言》為起點,期間發表了如《未來主義畫家宣言》(1910)、《未來主義雕塑宣言》(1912)、《未來主義服飾宣言》(1913)、《未來主義建筑宣言》(1914)和《未來主義烹飪宣言》(圖4)等。“1916年是未來主義最為嚴峻的一年,波丘尼(Boccioni)自愿參軍并加入奧地利前線,并因一次軍事訓練中墜馬而去世。波丘尼的死致使未來派成員措手不及與接下來運動的亂象,至此,藝術質量最高的未來主義運動于1916年死亡了。”[16]241-242兩個月后,圣伊里亞也死于戰場。雖然有學者討論圣伊里亞是否未來主義者,但班納姆指出,“無論他是不是未來主義者,未來主義建筑的可能性都隨著圣伊里亞在1916年的去世而消散,正如未來主義繪畫的發展在同一年隨著波丘尼的戰死而必然地終止。”[17]165

馬里內蒂在未來主義者中的任務,更多的是與官方政治的合作與文學的創作,而波丘尼和圣伊里亞則是真正的藝術設計優秀創作者。自創立至1916年,未來主義經歷了6年多時間,兩位中堅人物就相繼去世,失去核心的未來主義創作很難再次回到戰前狀態。“隨著圣伊里亞的死亡,第一階段的未來主義就正式結束了。但馬里內蒂作為未來主義的傀儡領袖,第二階段的未來主義又勉強存活了一段時間。馬里內蒂為了擴大未來主義的影響力,并使其新成員臣服于他,他不得不將圣伊里亞包裝成‘英雄形象’和‘未來主義建筑的傳奇人物’,但這一切都已無法阻止未來主義的衰落。”[18]56-58相較于未來主義的短暫輝煌和日漸衰落,包豪斯則從1919年一直存活至1933年,且包豪斯被迫關閉后,包豪斯遺產又以兩種形態產生了更大的影響。一是包豪斯骨干移民美國,借助美國教育和浩瀚的設計市場影響全世界;二是德國戰后的烏爾姆設計學院,“1953至1956年學院的教學由比爾(Max Bill)主導,他將烏爾姆視為德紹包豪斯的繼承者。一方面,比爾認識到包豪斯的不足,在聘用伊頓和阿爾伯斯(Josef Albers)等包豪斯人負責基礎課的同時更加強調理性的功能分析。”[19]73雖然,以馬爾多納多為首的年輕教師反對比爾的設計觀,但烏爾姆設計學院的建立對于德國甚至世界對于包豪斯的認知有一定的推廣意義。

4. 設計美學與技術節奏的不一致

“20世紀初,歐美社會已經呈現城市化、工業化、機械化的面貌。在資本主義現代化的過程中,意大利是落后者,其發展遠較英國、法國、美國為遜。”[20]158但在這種背景下產生的未來主義卻被佩夫斯納形容為“怪誕”和“奇思妙想”的“個別建筑師的奇想”,“如果我們把他(筆者注:圣伊里亞)于1913-1914年間提出的這些設想與德國建筑的現實派作品放在一起進行比較的話,其空想和不實際的特性是顯而易見的。”[1]17而且,“圣伊里亞的素描沒有表現出對平面圖和建筑功能的興趣。它們是純粹的表現主義作品。”可以看出,意大利與英、法、美相比,工業化程度較低一些;但它們的美學意向則是反過來的。

未來主義的美學形式屬于機器美學的范疇,“機器美學作為一種審美傾向,泛濫于一戰前后出現的各種現代藝術和設計派別,但具體到‘機器美’(Beauty of Machine)、‘機械美’(Mechanical Beauty)或‘機器美學’(Machine Aesthetic)這類具體的表述,其發明權應歸功于意大利未來主義。”[21]27而在工業化程度更高的英、法、美,此時的主流風格是工藝美術運動和其繼承者的新藝術運動,《從莫里斯到伊里亞——兩種美學意識下的建筑觀比較及其影響》中對工藝美術運動和未來主義運動的兩種美學形式做了比較,“前者的美學意向屬向往過去,后者的美學意向則向往未來。”[22]7班納姆同樣指出:“如此精確的幾何形體和它們的這種組合模式,僅憑圣伊里亞簽名之下的1913年的日期和一點新藝術運動的邊飾使人難以相信,這在20世紀30年代晚期,甚至30年代也做不出來。”[17]161

所有這一切論述都表明,意大利未來主義時期的工業化和機械化程度相比歐洲發達國家都較為落后,它們的美學形態則遠遠超前于技術水平。超前的技術可以產生新的美學概念,但當美學形態高于技術文明時,尤其是設計美學,將直接導致設計產品無法生產而凸顯其空想和不切實際性,也就很容易理解為什么圣伊里亞的上百張充滿想象力的建筑草圖,卻沒有一個方案得到真正的實施了。

三、對未來主義的設計學價值再評估

1. 機器美學的倡導和理性主義的延續

今天的社會,我們已經徹底接受了機器,甚至無時不在享受著機器帶給我們的樂趣。但機器美學在現代設計與傳統設計正面交鋒的20世紀前期的路途并非一帆風順。“機器不但抹殺了工業產品的趣味;到1850年它似乎已無法挽回地毒害了幸存的手工藝人……這一切緣何而來?因為工業的發展和機器的發明——這種普遍的答案沒有錯,但過于表面……從簡單的機械裝置發展到現代機械奇跡是合乎邏輯而逐步的。為何最終機器為藝術招來大禍?”[23]42-43這就是佩夫斯納在20世紀30年代時對19世紀英國的設計與機械化過程做出的判斷,而“持相同觀點者不勝枚舉,其中包括約翰·羅斯金(John Ruskin)和威廉·莫里斯(William Morris)。轉眼間,科克雷爾(C.R.Cockerell)關于機器導致二流設計的觀點成了無可置疑的事實,被廣為接受。”[24]51在這種語境下,才出現后來設計學者對佩夫斯納的推崇,因為他預言了“敢于正面面對機器的現代主義設計”,后人對他的批評和詬病也同樣源于他“唯現代主義建筑獨尊而排斥其他的方面”。“然而這些沒有生命和感覺的機器能夠影響設計的品質嗎?它們真是罪惡的元兇嗎?工業設計的發展確實同佩夫斯納在《現代設計的先驅》一書中概述的歷史進程一致嗎?”[24]50倫敦大學建筑史教授阿德里安·福蒂(Adrian Forty)提出了這個問題,并給出自己的理解,“盡管萬國博覽會所體現的觀點被普遍接受,但被詬病的設計分工早在機械化之前就已建立,并非由機器造成,單單機器本身不可能是這種分工的原因。機器任何時候都沒有單獨對設計產生任何獨立的影響。正是維多利亞時期作者的誤解和偏見長久持續,甚至直到今天,還會讓我們又回到機器對設計品質影響這一老生常談上。”[24]52

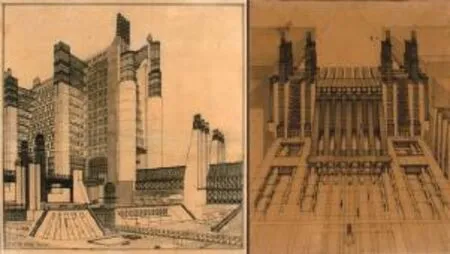

可見,手工藝時期至現代設計的轉型時期,直面機器需要多大的勇氣。甚至是被佩夫斯納所獨尊的格羅皮烏斯,“在1919年的《包豪斯宣言》中提到手工藝時,他實際上是在自言自語。”[17]4而未來主義自誕生起,他們就堅定地歡迎機器、反對傳統,我們可以透過一系列的宣言和圣伊里亞的建筑草圖(圖7)清楚地了解未來主義者的設計觀。清華大學建筑史教授吳煥加分析了《未來主義建筑宣言》后對未來主義做了一番描述:“今天回過頭去看,可以認為,未來主義的建筑觀點是到第一次世界大戰前夕為止,西歐建筑改革思潮中最激進、最堅決的一部分,其表述也最肯定最鮮明,最少含糊妥協。”[25]74而這一系列以“最”開頭的形容詞,最終指向未來主義者對待機器和傳統的態度,陳岸瑛更是將未來主義推向了機器美學的源頭。關于未來主義的描述中處處充斥對汽車與速度、機械與工業、電廠與煙囪、戰爭和暴力的膜拜,這種超前的價值觀也勢必會招來“對傳統抱有幻想群體”的不滿,但有兩方面極其值得注意:一是未來主義毫不猶豫地美學觀;二是未來主義向理性主義過渡。

“桑特埃利亞的祝詞(祝詞是1914年建筑草圖展覽的序言)不僅論述了‘未來派’,也論述了‘現代’建筑,這從一開始就清楚地表明作者所關注的不是風格或是形式的問題,而是理性設計的作品,是既要利用每一技術的可能性,也要考慮到人們的生活習慣和當時的態度。”[13]303由于1916年,圣伊里亞去世時只有28歲,去世前他從來沒有公開宣稱他是未來主義者,更沒有加入法西斯集團。羅馬大學教授馬里奧·維爾多內用“理性的瘋狂”來形容未來主義,認為未來主義雖包含一些不切實際的奢想,卻也是現代主義與后現代思潮的源泉。在第一階段未來主義和第二階段未來主義的影響下,意大利的group7集團以理性主義的姿態出現,雖然它僅持續7年時間,卻從根本上改變了自己的性質。他們同樣選擇了與法西斯合作,同樣發表了宣言,這一宣言“比照桑特埃利亞1914年的未來派宣言,它的語氣變得含蓄了。……宣稱是代表年輕一代說話的,這個七人小組拒絕未來派式的反叛,尤其是他們對于以往的那種‘浪漫式的’否定,同時七人小組也表達了對于根植于歷史與傳統之上的清晰感與秩序感的向往。”[13]306

2. 對設計本質的挖掘

“奇思妙想”“天才的個人想象”“怪誕”是第一代設計史家給未來主義貼的標簽,以今人的眼光去看,這種不切實際也恰恰說明了未來主義者對設計精神的追求。“自圣伊里亞始,20世紀的建筑再一次走上了表現主義的道路,其中包括柯布西耶為300萬人設計的第一座夢想之城(1922年)。”[1]150西班牙建筑師高迪因其設計作品的雕塑表現氣質和作品的神性而載入史冊,法國建筑大師柯布西耶也因設計的理性氣質和表現主義的雙面性成為現代主義頻頻爭議的對象,未來主義卻因其超前的美學形態而招來太多的否定。

圖7 圣伊里亞的建筑草圖

圖8 1909年《費加羅報》頭版發表“未來主義宣言”

《未來主義建筑宣言》中稱:“建筑并不因此而成為實用性和有用性的枯燥無味的結合,而是依然是一種藝術,也就是說,依然是綜合和表現力。……作為依照既定標準安排建筑物形式的藝術的建筑,業已壽終正寢。……應當把建筑理解為要以自由和大無畏的精神來使環境與人實現和諧的一種努力,也就是說,要使事物的世界成為一種精神世界的直接投影。……建筑環境的這種經常性革新,將會有助于‘未來主義’的勝利;‘未來主義’早已通過‘自由詞匯’‘造型動感’‘無格式的音樂’和‘噪音藝術’而確立下來,正是為了它,我們在不停頓地斗爭,反對懷古主義的怯懦行為。”[12]164-169羅斯金、莫里斯是站在反對機器的立場上提倡用設計精神去改良社會,比利時新藝術運動領袖凡·德·威爾德(Henry van de Velde)是站在藝術個性表達的立場上反對“既定標準”,而未來主義則是站在明確支持機器和工業化的立場上追求設計的藝術精神。在國際主義一體化浪潮中,一批設計界新人再次完成了接力,20世紀60年代,意大利的“反設計”思潮在拒絕主流的語境下,再次塑造出怪誕和奇思妙想的氣質。“直到20世紀末期,在世界上一些著名的建筑作品中,我們還能看到這樣那樣的未來主義建筑師的思想火花,這一點只要看看巴黎蓬皮杜藝術與文化中心和香港匯豐銀行大廈便可明白。”[26]74

與戰后德國烏爾姆設計學院、德國密斯式建筑設計風格相比,未來主義有著超前的美學體驗和超強的精神訴求,這種美學意識比起同時期的其他任何運動都更為接近設計的本質,即探索精神。

3. 新媒介的借助及設計觀念的推廣

二戰前,在各先鋒設計運動和流派中,宣傳和推廣工作做得最好的首屬未來主義。設計運動繼承了藝術流派最重要的宣傳手段——展覽,20世紀初期,各個先鋒設計流派都參加展覽來推廣自己的設計觀。除了展覽之外,未來主義在幾年之內發表了若干宣言,包括1909年于《費加羅報》發表的《未來主義宣言》(圖8)、1910年的《未來主義繪畫技巧宣言》、1910年的《未來主義音樂》、1910年的《未來主義音樂家宣言》、1911年的《未來主義劇作家宣言》、1912年的《消除格式》、1912年的《未來主義文學創作技巧宣言》、1912年的《未來主義婦女宣言》、1913年的《未來主義雕塑技巧宣言》、1914年的《未來主義展覽序言》、1914年發表于《拉切爾巴》的《反痛苦》、1915年的《未來主義對宇宙的重建宣言》、1916年的《未來主義電影宣言》、1916年的《新宗教新道德:速度》、1919年的《未來主義空中戲劇宣言》、1927年的《未來主義櫥窗》、1930年的《未來主義攝影宣言》、1931年的《未來主義空中繪畫宣言》等內容。

除了各種宣言之外,未來主義者借助海報、攝影、電影、戲劇、詩歌、音樂、雜志等各種現代媒介來推廣自己,形成在那個年代屬于極其前衛的立體式包裝工程。這種宗教式的宣傳幾乎使未來主義價值觀推廣至全國的方方面面。反觀英國和德國,雖然格羅皮烏斯主張通過設計為人民大眾,尤其是工人階級服務,但在包豪斯內部并未形成一致的態度,且對大眾生活的根本性影響并不大。第二波的設計推廣則出現在戰后的美國,與未來主義對設計觀念的推廣相比,戰后美國式宣傳強調的是設計作品自身,它服務于設計的市場,目的是影響大眾的消費觀念。

四、結語

未來主義在藝術史中的地位暫且不論,它在現代設計史中的缺席是毋庸置疑的,始作俑者乃設計史學家的偏見,即便有雷納·班納姆對未來主義的挖掘,但注定有更多的史學家受到了佩夫斯納的選擇性英雄史觀的影響。未來主義與法西斯有千絲萬縷的關聯也是既定的現實,但它有過也有功,我們可以否定它的不足,但不能因為它的政治選擇而否定它的一切。第一階段的未來主義僅僅維持了7年時間,但它卻能夠借助各種現代媒介將其設計觀念推廣至全國,甚至幾乎影響到大眾生活的方方面面。未來主義因為其超前的設計美學形態而獲得“空想和不切實際”的標簽,但這種美學意向卻開辟了現代機器美學,并且直擊現代設計精神的本質。未來主義對待傳統和機器的態度具有較強的純粹性,未來主義理性的一面也埋沒在各種宣言的煽動性語言中,波丘尼和圣伊里亞更是因為參戰而過早地終結了他們的藝術生涯。倘若我們能在這種語境中重新審視未來主義設計,現代設計史是否應該給它留出一席之地?答案至少應該是問號。

注釋

① Sigfried Giedion,譯為吉迪翁或吉迪恩,他屬于佩夫斯納那一代的史學家,且與佩夫斯納史觀接近,在其著作《Space, time and architecture》中僅用了3頁來寫未來主義。但他受沃爾夫林的影響,在《Mechanization Takes Command》中試圖創作一部無名的藝術史。

② 此著作在國內影響較大,也屬于受佩氏影響的設計史家。

③ 引自2017年四川大學藝術學院吳永強教授的《藝術思潮與藝術流派研究》博士課程內容。

④ 用來指稱所有藝術形式和文化表達所賴以產生的動力,他認為這種動力存在于一種文明的控制中心。