不同劑量他汀治療急性心肌梗死的療效比較

付永勇,胡竹君

(1.三門縣中醫院 心內科 浙江 三門317100;2.三門縣人民醫院 心內科,浙江 三門 317100)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是指由冠狀動脈急性、持續性缺血缺氧所致的心肌壞死,臨床多表現為劇烈持久的胸骨后疼痛,且休息及硝酸酯類藥物處理不能完全緩解,伴有血清心肌酶活性異常升高和進行性心電圖變化,可并發心率失常、休克或心力衰竭,嚴重時可導致死亡[1]。臨床多采用常規抗凝、溶栓、減少心肌耗氧量和減輕心室重構等基礎治療,并口服他汀類藥物調節血脂尤其是低密度脂蛋白(LDL),抑制動脈粥樣硬化的進程,幫助血管再通和改善預后。但目前AMI他汀類藥物治療的劑量尚存在一定爭議[2-3],主要是何種劑量的療效和副作用能讓AMI患者最大化獲益。本研究以我院收治的AMI患者為觀察對象,探討不同劑量他汀的療效差異和血管再通情況,為臨床合理用藥提供參考。

1 資料和方法

1.1 一般資料 選取我院2015年1月—2017年12月心內科收治的AMI患者70例,納入標準:①根據2017年歐洲心臟病學會(ESC)制定的《急性ST段抬高型心肌梗死診斷和治療指南》[4](以下簡稱2017-ESC指南)中相關標準確診;②符合靜脈溶栓適應癥;③患者及家屬對本研究知情并簽署知情同意書。排除標準:①肝腎功能不全者;②合并惡性腫瘤或感染性疾病者;③入院前3個月內服用他汀類藥物;④藥物過敏或禁忌者;⑤哺乳妊娠期婦女;6精神意識障礙等難以配合研究者。將入選的70例AMI患者隨機分為小劑量和大劑量組各35例。小劑量組男21例,女14例;年齡41~73歲,平均57.3±9.2歲;美國紐約心臟病協會(NYHA)心功能分級:II級15例,III級14;IV級6例;梗死類型:前壁型13例,前間壁型17例,其他類型5例。大劑量組男19例,女16例;年齡38~74歲,平均57.1±9.4歲;NYHA心功能分級:II級13例,III級18;IV級4例;前壁型14例,前間壁型18例,其他類型3例。2組AMI患者基線資料比較均無顯著差異(P>0.05)。

1.2 治療方法 確診后給予AMI常規內科治療處理,包括硝酸酯類藥物、β-受體阻滯劑、血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)、阿司匹林、低分子肝素等,積極監測體征和氧療、糾正酸堿電解質紊亂處理,均給予尿激酶溶栓治療。上述基礎上,小劑量組入院當天口服阿托伐他汀(商品名:京舒 阿托伐他汀鈣分散片;廣東百科制藥有限公司生產;國藥準字H20120021),初始劑量20 mg/d,1次/d。大劑量組口服阿托伐他汀(同小劑量組)40 mg/d,1次/d,2組均連續治療4 w,積極處理不良反應癥狀。

1.3 觀察指標 治療前后禁食≥12 h抽取晨起肘靜脈血5 mL,檢測2組甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL-C)和低密度脂蛋白(LDL-C)水平;根據血清腦鈉肽(BNP)和左室射血分數(LVEF)評估心功能變化,分別采用酶聯免疫吸附法和超聲心動儀檢測;結合冠脈造影、心電圖、臨床體征癥狀、血清肌酸激酶同工酶(CK-MB)判定直/間接指征,參考2017-ESC指南“靜脈溶栓后血管再通標準”評估兩組血管再通情況;觀察患者治療中心力衰竭、再發心肌梗死、心源性死亡等發生情況。

1.4 統計學方法 選用統計學軟件SPSS20.0行數據分析;血管再通率、心血管事件發生率等計數資料組間比較采用χ2檢驗;TG、TC、HDL-C等計量資料滿足正態分布和方差齊性后,組內比較采用配對樣本t檢驗,組間相較行獨立樣本t檢驗;P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 血脂檢測結果 治療前,2組的TG、TC、HDL-C、LDL-C水平比較差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,2組TG、TC、LDL-C均明顯下降,HDL-C顯著上升,且大劑量組降低或上升較小劑量組更明顯,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組AMI患者TG、TC、HDL-C、LDL-C水平比較

注:①與本組治療前比較,P<0.05;②與小劑量組同期比較,P<0.05。下同。

2.2 兩組心功能指標比較 治療前,2組血BNP、LVEF差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組血BNP表達下降,LVEF升高,且大劑量組血BNP低于小劑量組,LVEF高于小劑量組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組AMI患者血BNP、LVFE表達比較

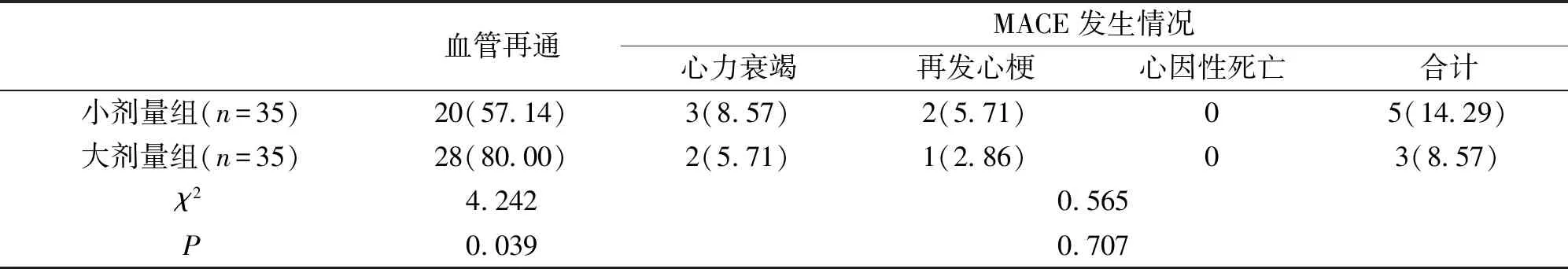

2.3 兩組血管再通和MACE發生情況 治療后,大劑量組血管再通率高于小劑量組,差異具有統計學意義(P<0.05);治療過程中,患者均無嚴重藥物不良反應發生,僅出現少量心血管不良事件,兩組MACE發生率比較差異無統計學意義(P>0.05);見表3。

表3 兩組AMI患者血管再通和MACE發生情況比較[n(%)]

3 討論

AMI發病的病理基礎是冠狀動脈粥樣硬化,受某些誘因如情緒激動、劇烈運動、寒冷刺激、暴飲暴食等影響,使粥樣斑塊破裂、出血,血中的血小板在破裂斑塊表面聚集形成血栓,阻塞冠狀動脈管腔和心肌缺血缺氧壞死[5-6],若不及時進行有效救治,可導致患者死亡。最新調查《中國心血管病報告(2017年)》指出:我國心血管病防治工作取得積極成效,但隨著社會老齡化、城市化進程加快和居民的不健康生活方式形成,心血管病危險因素普遍暴露,發病人群呈低齡化蔓延趨勢,推算估計目前冠心病1100萬,肺心病500萬,心衰450萬,且今后10年上述心血管統計數據仍將快速增長[7],我國AMI的防治形勢不容樂觀。經皮冠脈介入治療(percutaneous coronary intervention,PCI)是目前治療AMI的有效手段,采用心導管技術疏通狹窄甚至完全閉塞的冠狀動脈官腔,從而改善心肌血流灌注。但PCI有其嚴格的適應癥,且作為一種侵入性操作,較高的術后再狹窄率和MACE一直是待解決難題。此外,對于具備靜脈溶栓指征的患者并不強調PCI治療,因此臨床中采用尿激酶靜脈溶栓聯合他汀類藥物的治療方案仍不失為合理選擇[8]。

他汀類藥物是臨床AMI治療的常用調脂藥,通過抑制HMG-CoA還原酶活性減少內源膽固醇合成,從而產生調脂作用[9]。本研究中2組治療后TG、TC、LDL-C均有明顯下降,HDL-C顯著上升,也較好地說明這一點。此外有報道[10-11]指出他汀類藥物還具有改善血管內皮舒張功能、抗氧化、抑制炎癥反應、減輕心肌重構等作用,且MACE和不良反應較少。因此被廣泛應用AMI臨床治療,但綜合療效和安全性考慮,其合理劑量仍尚未達成臨床共識。本研究顯示大劑量組(40 mg/d)治療后TG、TC、HDL-C、LDL-C、血BNP、LVEF表達變化均優于小劑量組,和文獻報道[12]相吻合,說明大劑量他汀類藥物的調脂和心功能改善效果更佳。有研究[13]指出大劑量他汀藥物降低LDL作用明顯,而LDL是促進炎癥發生、心血管系統疾病惡化的危險因素,對抑制炎癥反應、改善心功能的效果也值得認可。本研究顯示大劑量組血管再通率達80.00%(28/35),顯著高于小劑量組(57.14%),也充分支持大劑量對改善AMI病變部位血流灌注、減輕心肌缺血性壞死的優勢。AMI溶栓治療的MACE風險是困擾臨床合理用藥的難題,有部分觀點認為大劑量用藥可能會增加MACE和副作用的風險,但劑量偏小又可能讓AMI患者獲益欠充分,導致預后轉歸不佳[14]。本研究中MACE為心力衰竭和再發心肌梗死,但小/大劑量組均未出現心因性死亡,MACE發生率分別為14.29%、8.57%,和文獻報道[15]相吻合,說明增加他汀類劑量至40 mg/d并不增加MACE風險,其安全性值得肯定。

綜上所述,AMI患者尿激酶溶栓時應用他汀類藥物尤為重要,且調脂、心功能改善差異具有一定的劑量效應,建議優先考慮大劑量他汀類藥物治療,充分發揮調脂、改善心功能等作用,在不增加MACE前提下,最大化讓患者獲益,改善預后。