“人類生活方式設計共同體”的構建探討

張越 文靜

摘要:打通生活方式研究與設計研究的學科壁壘,與科學技術進步共筑“人類生活方式設計共同體”。采用邏輯演繹的推理式途徑來探討“人類生活方式設計共同體”,即從背景綜述澄清為什么要構建、從內容論證闡明怎么構建、從價值導向指明構建的時代意義。通過推理式途徑得出“人類生活方式設計共同體”構建圖式。“人類生活方式設計共同體”構建圖式,對將來50年(2020-2070年)綠色可持續發展具有深遠的理論價值和現實意義。

關鍵詞:生活方式與設計 共性與個性價值觀 人類生活方式設計共同體 多樣性生活方式設計圈 綠色可持續發展

中圖分類號:J0-05 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2019)07-0076-05

引言

傳統型生活方式與設計的研究,由于過多強調當代科學技術進步與單一學科的關系,導致了當代科學技術進步與生活方式研究滯后所出現的“生活方式盲區”,與設計研究價值取向之間的“設計認知盲區”,兩個盲區是單一學科、單向關系下個體認知觀念的二維面狀表現,少了當代科學技術進步下生活方式與設計的關系鏈接環節,三者便因協調制約機制的非貫通性而產生共通意識缺失的現象。這種現象會成為將來50年(2020-2070年)人們在生活領域所面臨的全新挑戰,亟需打通生活方式與設計的關聯通道,生成當代科學技術進步、生活方式與設計相互關聯的三維有機體,以不同群體對將來生活的共l生認同作為前提導向,建立在歷史個性傳承與將來協同創新的動態平衡之上,建構新時代發展需求下的“人類生活方式設計共同體”。

一、“人類生活方式設計共同體”的構建背景

近5年,產業界有關生活方式與設計的研究,有楊興(2013)在中國藝術報發表的“工業設計生活方式的變革者”、李亦奕(2016)在中國文化報發表的“未來設計:引領人們的生活方式一國內外專家共議‘面向未來的藝術設計教育”;學術界有關生活方式與設計的研究,有王蓄蓄等人(2015)發表《新美術》雜志的“食與物基于生活方式的健康廚房調研與設計思考”、蕭明(2016)發表《國際城市規劃》雜志的“‘積極設計營造康體城市——支持健康生活方式的城市規劃設計新視角”、欒之瓏(2017)發表《工業設計》雜志的“從設計生活方式到設計生活意義——淺析信息社會體驗設計的發展方式與設計潛力”、宋立民(2017)發表《藝術教育》雜志的“淺析生活方式與設計的關系”;教育界有關生活方式與設計的研究,韓國國民大學已于2017年開設了生活方式設計的相應課程;2013年德國漢諾威工業博覽會的召開,宣示了第四次工業革命已經步入人們生活方式與設計之中;中國北京服裝學院201 6年成立了中國第一所“中國生活方式設計研究院”,同期舉力、了“研討會/TxD生活方式設計與科技國際論壇”;中國清華大學2017、2018年先后舉辦了“洞見-2017”中國中產型生活方式與設計研究論壇、“洞見-2018”第二屆中國中產型生活方式與設計研究論壇。產業界、學術界和教育界在科學技術的推動下,興起了生活方式與設計的研究熱潮,而且正在尋求學科跨界融合發展的新思路。因此,人們生活水平的不斷提升,作為科學技術進步下的生活方式與設計,將逐漸從單一運行模式邁入一體整合發展的新趨勢之中,形成一門新的“生活方式設計學科”,緊密結合人們追求美好生活的綠色可持續愿景,擔負起院校專業創新教育與企業專業生產實踐融合發展的雙重使命。

二、“人類生活方式設計共同體”的構建內容

(一)“人類生活方式設計共同體”的提出動因

建立在上述中外學者關于生活方式與設計的綜合研究文獻,筆者認為,生活方式是社會科學、自然科學與藝術科學相互作用的隱性內化,是人們精神與物質所需驅動下的觀念更新產物,集民族信仰下的生產價值觀和民族認同下的生產消費觀于一體,推動人類生活需求認知的可持續發展;設計是在社會科學、自然科學與藝術科學相互作用的顯性外化,是人們精神與物質所需驅動下的實踐創新產物,以創造性思維解決生產活動所面臨的具體問題,促進人類生活需求造物的可持續發展。生活方式作為人類長期生活觀念下的意識構成,反映人們在特定時期的生活風貌;設計作為人類長期生活觀念下的實踐構成,展示人們在特定時期生活水平。生活方式需通過設計的造物實踐來外化呈現,設計需通過生活方式的思想理論來內化創新,兩者相互關聯且密不可分,是人類精神財富價值觀與物質生產消費觀相互作用下的產物,在新時代的號角下將步入融合發展的新潮之中。這也正如學者宋立民(2018)“生活方式是設計的‘隱形結構,對生活方式的需求是帶動設計進步的關鍵;設計是生活方式的‘顯性表現,研究生活方式是做好設計實踐的基礎”的認知觀點。1970年匈牙利學者赫勒在《日常生活》一書中勾勒出“生活方式共同體”構想,2018年中國學者李立新在《共同體建設與中國設計的未來》一文中展示出“設計共同體”構想,2017年中國政府提出構建“人類命運共同體”全球理念。在此前提下,基于新時代生活方式與設計概念與關系的認知,筆者提出構建“人類生活方式設計共同體”:作為一種反映精神生產價值觀與物質生產消費觀的雙向聯動創新理念,“人類生活方式設計共同體”是將科學技術進步、生活方式研究、設計研究三者關聯整合,以求同存異、多元共生的生活對話為前提,強調不同運行機制的社會群體在相關產業中的特色共識,逐步轉化為展現新生活革命的理論基礎和實踐動力,最終達成生活方式設計的循環可持續發展目標。

(二)“人類生活方式設計共同體”的內容構成

“人類生活方式設計共同體”主要由過去(1950-2000年)、現在(2000-2020年)與將來(2020-2070年)三個不同時間區段所構成:過去時間區段主要表現為設計在歷史生活方式中的傳承與更替;現在時間區段主要表現為設計在當下生活方式中的改良與創新;未來時間區段主要表現為設計在未知生活方式中的探索與預測。在不同時期的發展區段內,科學技術進步雖對生活方式與設計起到了助推作用,但在中西方運行體制中還是呈現出了不同的時段特征:過去西方國家側重工業科技進步下設計帶給生活方式的物質消費性,中國則側重農業科技進步下設計帶給生活方式上的精神財富性,生活方式設計個體獨立思維意識已然生成;現在西方國家和中國均在信息科技進步下,共同追求設計帶給生活方式的人機互動性,生活方式設計的群體思維意識正在生成;未來西方國家和中國將要面臨一個全球共識,那就是如何正確認識科學技術進步與生活方式設計之間的共生協調問題,讓科學技術進步能為人類所整體駕馭且發揮主導功能。“人類生活方式設計共同體”的組建內容就是圍繞生活方式與設計在三個時間區段的特征表現,將科學技術進步與公眾社會發展認知相互結合,以多維度視角來探索人類不同生活方式圈和平共處的特色設計創新認同。

1.過去時段(1950-2000年):科學技術進步下設計在歷史生活方式中的傳承與更替

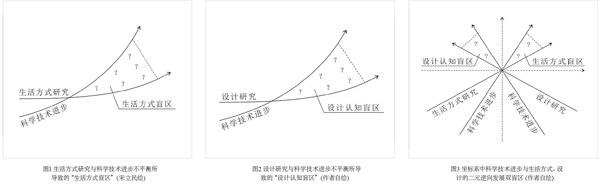

在過去時段中,科學技術進步主要是指信息科技發展與完善的過程,這一時期被稱為第三次工業革命。1950至2010年的西方國家,在原子能、電子計算機、空間站、新能源與新材料與生物工程五類技術領域,呈現出復合型發展模式且交叉成果頗豐;1950至2010年的中國,先后經歷了代表國家層面的原子能和空間站技術研發與建設,而后逐漸拓展到電子計算機、新能源與新材料與生物工程技術領域,呈現出單一型發展模式且專項成果突出。過去50年的世界科學技術進步史,將信息科技提升到一種空前的高度,人類生活方式亦隨之產生了重大變革,通過設計在日常生活中得以展現。從科學技術進步下設計在歷史生活方式中的傳承與更替視角來看,西方設計的發散式思維側重于歷史生活方式的更替,強調信息科技革新取代傳統觀念認知而被個體推崇,科學技術進步難以受到社會倫理的約束而呈主流態勢;中國設計的收斂式思維則側重于歷史生活方式的傳承,強調信息科技革新符合自然發展規律而被集體認同,科學技術進步會受到社會倫理的制約而呈非主流態勢。因而,信息時代的科學技術進步,賦予了生活方式與設計研究的兩面特征:科學技術進步推動了生活方式與設計的變革,給人們的日常生活帶來了諸多便利;然而,這種優越性也致使科學技術進步可在不受社會倫理的約束下,逾越了生活方式與設計的邊界,進而產生“生活方式盲區”和“設計認知盲區”兩個問題。“生活方式盲區”是指由于首推信息科技的先導性,導致設計在歷史生活方式的傳承中形成精神認知失衡,呈現出生活方式研究滯后于科學技術進步的現象,如圖1;“設計認知盲區”是指崇尚信息科技的超前性,讓設計在生活方式的更替中形成物質技術失衡,產生設計研究受制于科學技術進步現象,如圖2。兩個盲區體現出單一學科運行機制的個體弊端,需要通過學科融合發展的途徑進行化解。

2.現在時段(2000-2020年):科學技術進步下設計在當下生活方式中改良與創新

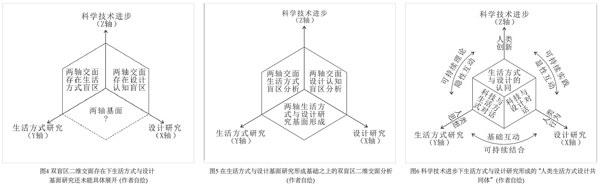

在現在時段中,科學技術進步主要是指信息科技向智能科技的轉型升級。在第三次工業革命的推動下,人工智能、智能制造與智能大數據領域得到了全球重視,而2013年德國漢諾威工業博覽會提出“工業4.0”概念,已經打開了第四次工業革命的大門。從科學技術進步下設計在當下生活方式中的改良與創新視角來看,西方設計系統思路側重于當下生活方式的改良,強化智能科技在管理領域的整合完善作用,多以守成發展模式來彰顯其核心領導地位,依然視科學技術進步為崇高價值追求;中國設計整體思路則側重于當下生活方式的創新,強化智能科技在文創領域的整合優化作用,多以突破發展模式來傳達其和諧思想,同步認可科學技術進步的生產主導作用。在智能時代背景下,過去時段內的“生活方式盲區”與“設計認知盲區”,現在時段兩個獨立學科進入同一平面坐標系,雖兩個學科研究各自伴隨科學技術進步逆向而行,只在坐標原點產生交匯點,但無疑也給彼此融合制造了條件,如圖3。將兩個已經交匯的盲從二維平面坐標系轉化為三維立體坐標系,發現生活方式研究軸與設計研究軸,已經開始共享科學技術進步軸并形成兩個關聯面,同時生活方式研究與設計研究之間還存在一個二維空白基面而無法直接聯系,如圖4。因而,連接二維空白基面,便成為構成三個關聯面的核心環節。

3.將來時段(2020-2070年):科學技術進步下設計在未知生活方式中探索與預測

在將來時段中,科學技術進步主要表現為綠色科技的發展與完善,這一時期智能科技將會實現基礎創新研究向普及應用智造的生產轉變。第三次工業革命雖造就了社會的空前發展,但也使進入21世紀的人類面臨能源資源短缺、生態氣候惡化、環境污染加劇的多重危機挑戰。新時期第四次工業革命的到來,倡導綠色發展理念(以人工智能、清潔能源、機器人、量子信息、虛擬現實與生物康復六類技術領域為主),將綠色科技思想引入人類生活方式,通過綠色設計在全球多樣群體中得以普及,人與自然的矛盾可有效緩解,但與此同時也產生了將來人與人、人與機器人矛盾下時代搏弈。從科學技術進步下設計在將來生活方式中的探索與預測視角來看,西方設計和中國設計站在了同一條起跑線之上,均在制訂適合各自國家的綠色產業發展戰略,兩者從以往設計競爭模式開始轉向設計合作模式,共同應對將來人類與人機群體在生活方式上共存的復雜性問題,需結合自然科學、人文科學與藝術科學相互協同的綠色設計倫理觀,在對科學技術進步進行綜合評估后而作出相應決策。在綠色科技背景下,現在時段內共軸(科學技術進步軸)的兩個關聯面,通過連接生活方式研究與設計研究的二維空白基面,將來時段便會構成三個關聯面,形成科學技術進步軸、生活方式研究軸、設計研究軸所構成的三面并存格局,如圖5。建立在三面并存格局之上,通過科技與生活方式對話與科技與設計對話面,支撐起生活方式與設計的認同面,經過水平與垂直拉伸構成六面三維關聯互動體;而此時代表人類創新的科學技術進步軸、人類思想的生活方式研究軸和人類行為的設計研究軸,將在三維坐標系空間中以隱性互動、基礎互動與顯性互動的形式,達成可持續理論、可持續結合與可持續實踐的“人類生活方式設計共同體”,如圖6。該共同體是一個有機循環、動態協調、和諧共生的觀念聯合體。

(三)“人類生活方式設計共同體”的構建實施

“人類生活方式設計共同體”在將來(2020-2070年)年發展實施過程中,可分五個構建階段:一是建立在正確認知科學技術進步、生活方式研究與設計研究的基礎之上,找出“生活方式盲區”與“設計認知盲區”;二是在同一坐標系中獲得兩個盲區的坐標交匯點,為二維三軸面做好準備;三是在二維三軸面中,發現生活方式研究與設計研究的二維空白基面;四是連接二維空白基面,實現科學技術進步與生活方式研究界面、科學技術進步與設計研究界面、生活方式研究與設計研究基面之間的二維互聯;五是推動科學技術進步與生活方式研究界面、科學技術進步與設計研究界面、生活方式研究與設計研究基面的三面一體化,以三維循環互動的形式構建“人類生活方式設計共同體”,如表1。該共同體在實施過程中,將以綠色創新理念來承接過去先進思潮精髓、厘清現在復雜問題根源、開啟將來美好生活夢想,充分運用人類智慧來逐步實現多樣性生活方式設計圈的群體認同,從而更好地為處理彼此之間的個體差異而服務。

三、“人類生活方式設計共同體”的構建價值

(一)“人類生活方式設計共同體”的綠色經濟全球觀

近些年,德國、英國、美國、俄羅斯與日本憑借高科技在三大產業領域的普及應用,促成生活方式便利性和設計生產快捷化,雖三大產業具有一定的國家特色行為,但在產政協同層面卻煥發群體共同追求下的綠色經濟活力:德國政府正推行(2011)《歐盟共同農業政策改革》、(2013)“工業4.0”戰略、設立聯邦議院旅游委員會;英國政府正推行(2013)《英國農業科技戰略》、(2017)《工業戰略:建設適應未來的英國》、(2012)《決勝:旅游業戰略和超越》;美國政府正推行(2014)《農業法》、(2009)《再工業化》戰略、(2010)《旅游促進法案》;俄羅斯政府正(2017)《農業機械制造2030年前發展戰略》、(2011)《俄羅斯聯邦2020年前創新發展戰略》、(2014)《2020年前俄羅斯聯邦旅游發展規劃》;日本政府正推行(2015)《食品、農業與農村地區基本規劃》、(2009)《日本制造業競爭戰略》、(2012)《新成長戰略-重建“活力日本”方案》。中國政府也實施了(2018)《國家鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》、(2015)《中國制造2025》戰略、(2016)《“十三五”旅游業發展規劃》。從中可以看出,生活方式與設計研究已涉足國民經濟的三大支柱產業(農業、工業和旅游業),科學技術進步以前所未有的發展節奏,正在推動新時代潮流趨勢下三大產業的整體升級,包括大數據、人工智能、智能制造、移動互聯網、物聯網等新科技,已經邁入公眾物質與精神生活需求的互動領域,新生活革命正在以傳承與創新的方式,逐步構建公眾物質與精神互動下的特色需求目標。至此,“人類生活方式設計共同體”的綠色經濟全球觀已日趨明顯,將逐步邁向全產業鏈共促發展的未來之路。

(二)“人類生活方式設計共同體”的綠色價值全球觀

2000年至2020年期間,“人類生活方式設計共同體”處在前期論證階段,各國主要以發展自身經濟為主導,生活方式與設計的論證主要呈現出兩種基礎特征:一是第三次工業革命高速發展帶給人們生活方式需求與設計生產便利性,但同時也使得全球面臨前所未有的綜合環境危機(能源資源短缺、生態氣候惡化與環境污染加劇三大問題),亟需通過價值觀念的共性認知來進行動態平衡;二是2013年德國漢諾威工業博覽會所引發的第四次工業革命在興起至今的五年時間里,其主導的綠色發展理念(人工智能、清潔能源、機器人、量子信息、虛擬現實與生物康復六類行業)逐步成為全球可持續發展的創新引擎,這標志著人類將全力解決第三次工業革命綜合環境危機的堅定決心,不同的國家群體正在可持續發展上達成綠色共識,以價值共同體的共性認知來探索科學技術進步、生活方式研究與設計研究的綠色協同途徑。將來50年(2020-2070年),是“人類生活方式設計共同體”的后期實施階段,生活方式與設計的實施主要采取兩種應用策略:一是各國將建立在價值共同體機制之上,以綠色可持續發展戰略作為彼此之間和平共處、合作共贏的基石,建立起科學技術進步、生活方式研究與設計研究的三聯體特色化運行路徑,以互動循環模式來引領三維有機體的創新實踐之路;二是在第四次工業革命的推動下,綠色共同體將會產生并發展壯大,并形成重要的國際團體,科學技術進步、生活方式研究與設計研究將逐漸獲得發展同步,一場“新生活革命”即將到來。“人類生活方式設計共同體”的前期論證階段和后期實施階段,共同構成綠色價值全球觀,將有力推動人類與科技的和諧共生。

四、“人類生活方式設計共同體”的構建思考

(一)“人類生活方式設計共同體”面臨的人機發展挑戰

1950年至今,西方學者一直在探究人類生活方式與設計和科學技術進步的關系,以此展開科技與人文未來發展的探索,主要有德國海德格爾(Martin Heidegger)(1954)的《關于技術的追問》、美國德雷福斯(Hubert L.Dreyfus)(1979)的《計算機不能做什么:人工智能的極限》、凱利(Kevin Kelly)(1994;2010;2016)的《失控:機器、社會與經濟的新生物學;科技想要什么;必然:理解影響我們未來發展的12種科技力量》、庫茲韋爾(Ray Kurzeil)(2005)的《奇點臨近:當計算機智能超越人類》,托普(Eric Topoi)(2014)的《顛覆醫療:大數據時代的個^健康革命》、以色列尤瓦爾·赫拉利(Yuval Noah Harari)(2017)的《未來簡史》、南非伊恩·戈爾丁(Ian Goldin)與加拿大克里斯·柯塔納(Chris Kutarna)(2017)的《發現的時代》、法國呂克·費希(Luc Ferry)(2017)的《超人類革命:生物科技將如何改變我們的未來?》。近幾年,中國與英國學者、美籍華人學者針對人工智能和大數據進行分析,表明其在人類生活方式與設計和科學技術進步中的觀點:主要有劉石磊和英國斯蒂芬·霍金(Stephen William Hawking,1942-2018)(2014)的《人工智能技術不應過度發展》、美籍華人吳軍(2016)的《智能時代:大數據與智能革命重新定義未來》。通過對近70年的論著的綜合思考,筆者認為構建“人類生活方式設計共同體”已成為整合科學技術進步與人類思想觀念的時代發展趨勢:未來的人類生活方式與設計和科學技術進步之間的人機關系,將在21世紀中后期(2010-2070年)呈現繁榮發展景象的同時,也會產生“科學技術進步下人們日益增長的生活方式需求與設計生產之間的矛盾”,這些將成為“生活方式設計共同體”所面臨的主要挑戰。

(二)“人類生活方式設計共同體”面臨的時代發展機遇

回首過去幾十年,中國與西方國家在科學技術進步中綜合實力存在一定差距,但如今,通過整合歷屆國家科技創新戰略,中國已審時度勢制訂出創新發展驅動戰略,正在告別懸差的舊時代轉而邁向可與西方同臺競技的新時代,生態文明建設與科技創新發展取得了舉世矚目的成就。推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室(2017)的《共建“一帶一路”:理念、實踐與中國的貢獻》和王帆、凌勝利等人(2017)的《人類命運共同體:全球治理的中國方案》,旨在通過多邊國家共同參與“一帶一路”,增進各國戰略互信和對話合作,攜手打造休戚與共的人類命運共同體。這給“人類生活方式設計共同體”的發展帶來了歷史性機遇,綠色經濟全球觀和綠色價值全球觀下的“新生活革命”也將隨之而深入人心。

五、“人類生活方式設計共同體”的構建展望

中國古代哲學家李耳的“無之為用”思想,深刻地影響了美國著名建筑師賴特(Frank Lloyd Wright,1867-1959)與設計學者帕帕奈克(Victor Papanek,1927-1998),還有德國的設計理論界。法國現代主義建筑家柯布西耶(Le Corbusier,1887-1965)在設計巴黎“雪鐵羅翰住宅”項目之后,便誕生了“現代建筑六條基本原則”,致使現代主義建筑風格引領全球。中國和西方國家從始至終都被各自先進的思想觀念聯系在一起,而今建立“人類生活方式共同體”將是兩者同步發展下的全球共識。邁入新時代,在國內外人類生活日益全球化的背景下,“人類生活方式共同體”不再局限于某個國家的個體性存在,已逐漸拓展至國與國群體性存在而獲得的共同歸屬感,健全彼此的共性對話與共性合作機制,尊重彼此生活方式的差異性,發揚地域特色設計行為,進而共同應對“科學技術進步下人們日益增長的生活方式需求與設計生產之間的矛盾”所帶來的時代考驗。