對《肝硬化肝性腦病診療指南》中一個問題的商榷

劉建軍 劉常林 閆愛英 王璐 高成斌

中華醫學會肝病學分會2018年8月25日在蘭州頒布了更新版《肝硬化肝性腦病診療指南》(簡稱指南)[1],我們認為有必要對其中肝性腦病(hepatic encephalopathy, HE)的一個問題提出商榷。

一、如何界定電解質紊亂誘發HE,和低滲性腦病

過度利尿及電解質紊亂誘發HE與低滲性腦病一直有很多爭議,值得商榷的問題較多,其中包括:(1)過度利尿如何引起容量不足性堿中毒;(2)電解質紊亂誘發HE的發病機制;(3)低鈉血癥誘發低滲性腦病與HE如何鑒別等。因這些問題涉及到不同病因、發病機制及不同的治療措施,有必要對這些問題進行探討。

肝硬化腹水患者容量不足性堿中毒的原因較多,其中包括:(1)使用利尿劑(未必過度使用利尿劑)時抑制腎小管對Na+與Cl-重吸收;(2)導瀉、多汗及排放腹水;(3)限制Na+、Cl-攝入量。上述原因均可導致血清Na+及血清Cl-降低,原尿中Na+與Cl-減少,腎小管氫離子(H+)和鉀離子(K+)排出增多,以交換Na+和碳酸氫離子(HCO3-),碳酸氫鈉(NaHCO3)的生成與重吸收增加,導致代謝性堿中毒。容量不足性堿中毒發生原因與傳統HE發病原因、發病機制中血氨升高時的堿血癥(高血氨性堿中毒)完全不同。容量不足及電解質紊亂(低鈉血癥)誘發的是低滲性腦病,與肝硬化門靜脈高壓時肝細胞功能衰竭及門-體循環分流所致HE的病理、生理學特點完全不同。兩者應予區別對待,否則將低滲性腦病診斷為HE,給予限鈉,降血氨及脫水治療,將危及患者生命。

二、HE與低滲性腦病診斷問題

關于HE的鑒別診斷,指南盡管列舉了需與HE鑒別的疾病,包括精神疾病、中毒性腦病、代謝性腦病及顱內病變等,但未將低滲性腦病列入。有研究證實,肝硬化腹水及終末期肝病患者均可并發HE與低滲性腦病。我們在臨床觀察中發現,肝硬化腹水患者應用利尿劑過程中,19.40%的患者并發低滲性腦病,隨血鈉濃度降低,HE患者的死亡風險增加[2-4]。

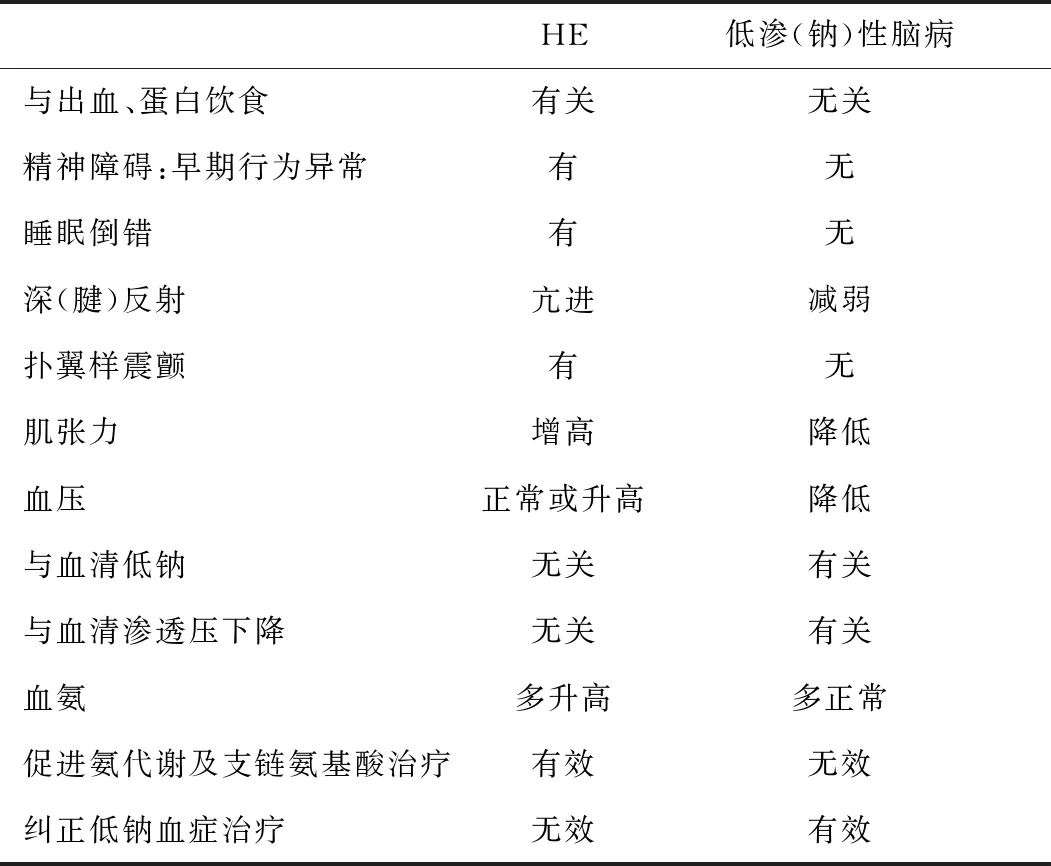

指南強調,血氨升高對HE的診斷有較高的價值,但血氨的升高水平與疾病的嚴重程度不完全一致,血氨正常亦不能排除HE,部分3級和4級HE患者血氨正常[5]。反之即使患者出現腦病癥狀、體征,也不一定是HE。肝硬化腹水患者應用利尿劑導致的低鈉血癥誘發的低滲性腦病及低鎂血癥時同樣可出現神經、精神系統癥狀和體征,因此應注意HE與低滲性腦病鑒別(見表1)。

表1 HE與低滲(鈉)性腦病的鑒別診斷

肝硬化腹水患者低鎂血癥常見,發生率為55.94%[6]。除鎂的攝入不足及吸收不良外,與應用袢類、噻嗪類及滲透性利尿劑有關,這些利尿劑均可使鎂排泄增加,而尿鎂與尿鈉之間存在正相關性。

三、治療問題

我們在一項回顧性研究中發現,對診斷為HE伴低鈉血癥的27例患者中繼續限鈉治療組(11例)無一例存活;應用高滲氯化鈉糾正低鈉血癥治療組(16例)中無一例因HE死亡[2]。臨床實踐中,診斷為HE的患者中部分為低滲性腦病,或兩者并存,并隨血鈉濃度降低,HE及低滲性腦病患者的死亡風險增加[7]。因血清鈉是判斷預后的獨立因素[8-11],我們建議對低鈉血癥進行早期干預,或從源頭上預防低鈉血癥的發生。

指南雖強調低血容量性低鈉血癥(特別是血鈉<110 mmol/L)應靜脈補充生理鹽水[1]。但根據我們的臨床經驗,補充生理鹽水不能解決低血容量性低鈉血癥,對糾正低鈉血癥、容量不足性堿中毒及提高血清滲透壓作用微乎其微。應用高滲氯化鈉溶液治療與低鈉血癥相關性腦病時,既能收到理想擴容及緩解患者病情,又能減輕腦水腫及降低顱內壓力的效果。我們在對血清鈉<130 mmol/L的患者首次靜脈輸注3%氯化鈉注射液300 mL,未發現或加重神經纖維脫髓鞘癥狀、體征,是相對安全的,但不能急于將血清鈉恢復正常水平而過度使用,避免誘發神經纖維脫髓鞘改變。2017年歐洲肝病學會臨床實踐指南“急性肝衰竭的管理”中強調,急性肝損傷(ALI)并發HE時,應將低鈉血癥患者的血清鈉濃度調整在140~145 mmol/L,顱內壓波動時使用甘露醇或高滲鹽水[12],說明糾正低鈉血癥問題的重要性引起了較廣泛重視。

綜上,我們對2018年《肝硬化肝性腦病診療指南》中的一個問題提出了商榷,即肝硬化患者發生腦病,是傳統意義所說的由高血氨引起的HE,還是電解質紊亂誘發的低滲性腦病。應重視因利尿劑導致低鈉血癥而引發的低滲性腦病,因為治療方法與結果完全不同。