武威新型城鎮化與農業現代化協調發展研究

寧銀蘋

中共武威市委黨校,甘肅 武威 733000

當前我們正以空前的速度推動城鎮化發展,在這種背景下,解決好城鎮化的“三農”問題,農業現代化發展的好壞直接影響城鎮化發展質量。要從根本上解決“三農”問題,就要實現兩者的協調發展,才能確保到2020年全面建成小康社會提供保障。

一、武威市城鎮化與農業現代化發展現狀及分析

(一)武威城鎮化發展水平分析

1.城鎮化水平低,發展速度滯后。根據統計局2017的統計數據分析,2017年全國城鎮人口比重達到58.52%;甘肅省的城鎮人口比重為46.39%;而同期武威市的城鎮人口比重僅為39.72%。其較全國平均水(58.52%)低18個百分點,比甘肅省低7個百分點。因此,加快城鎮化進程縮小差距,與全國、全省同步全面建成小康社會是武威市未來的方向。

2.城鎮化發展不平衡,地區差異明顯。武威市城鎮化發展受到生態環境、區位條件、經濟基礎、社會文化等多重因素的影響,近而表現出明顯的不均衡發展特征,三縣一區的城鎮化差異明顯。涼州區作為武威市政治、經濟、文化中心,該地區的城鎮化率為45.84%,高于全市水平;天祝縣作為我省藏區跨越式發展的示范縣,城鎮化率40.68%,接近于全市水平;民勤縣是全國最干旱、荒漠化危害最嚴重的地區之一,特殊的地理環境決定了民勤農業的主導地位,因此城鎮化率僅為34.33%;古浪作為國家級貧困縣,同時是傳統的農業縣,工業發展緩慢,使得城鎮化水平在武威地區最低,僅為26.65%。

3.城市功能不突出,輻射能力不強。武威作為內陸地區的農業大市,農業在三產中占有很大的比重。截至2017年武威市三次產業結構25.7:29.1:45.2,從產業比重來看,武威市第一產業所占份額過重,第二產業比重過小,第三產業發展相對滯后,使得城鎮化的發展還不能起到帶動經濟社會發展的動力作用。使得工業沒有促進城鎮發展,第三產業帶動城鎮發展,因此在一定程度上影響了武威市的城鎮發展水平和質量。總的來說武威市城鎮產業結構不盡合理,城鎮類型數量比例失調,從而使區域經濟動力缺乏,城鎮功能不明顯,拉動經濟能力不足。

(二)武威市農業現代化發展水平分析

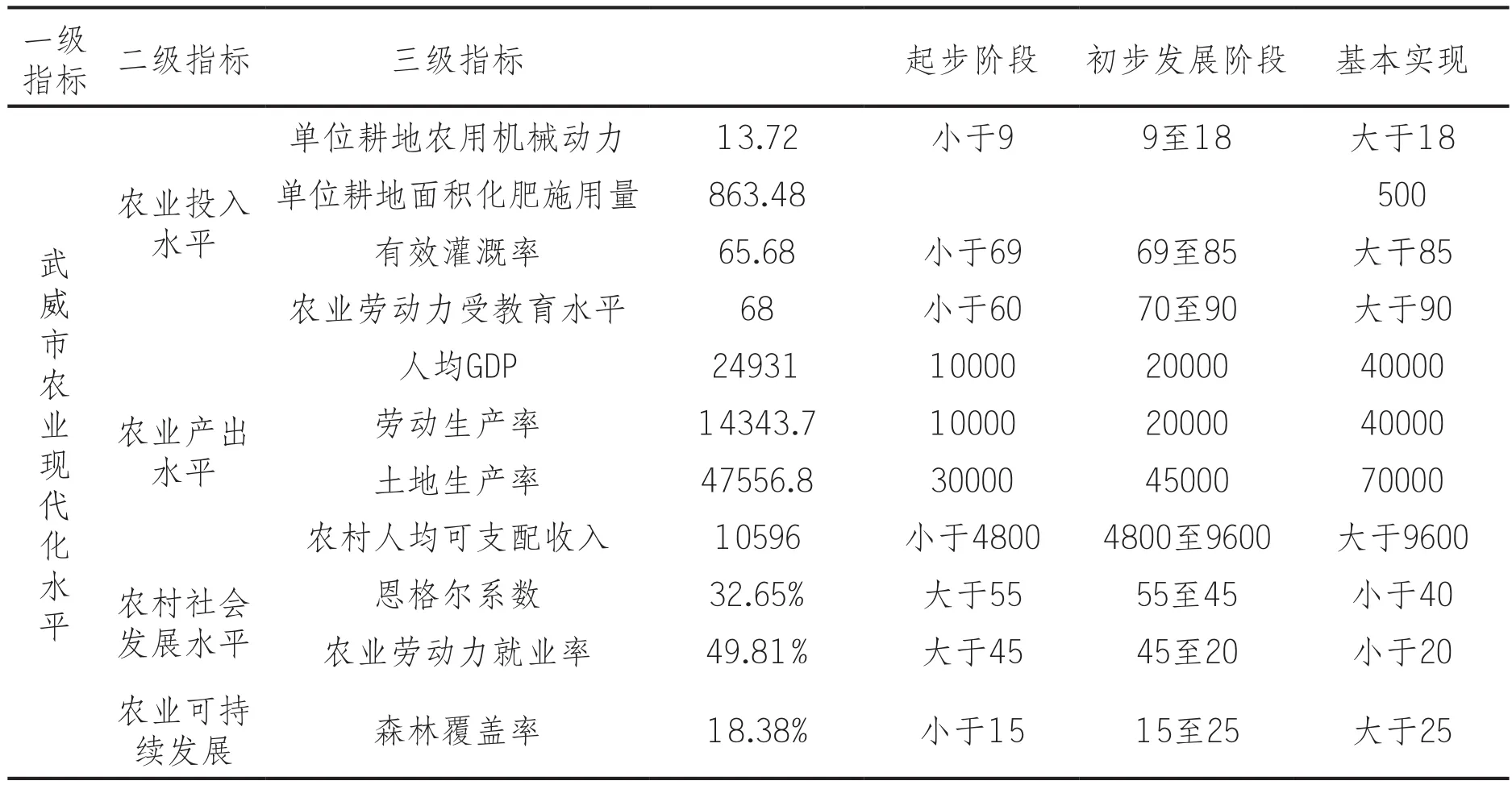

為了對目前武威市農業現代化程度進行準確判斷,本文從武威農業發展水平從投入、產出、鄉村社會發展和可持續性方面分類考察。農業投入水平方面,農用化肥使用量達到467 292t,農村中接受初中以上教育的占68%,全市農村機械總動力為399.8KW;農業產出水平方面,全市人均產值達到2 5691元,其中農村居民人均可支配收入10 596元;鄉村從業人員當中農業從業人員比重達到56.48%,農村居民富裕程度指數達到37.7;森林覆蓋達到18.38%。

武威作為典型的資源性缺水地區,特殊的地理環境決定了武威必須走農業現代化的路子。近年來,武威市農業現代化水平穩中求進,農業在經濟發展中的作用日益凸顯。現代農業產業鏈經濟已顯雛形、農產品質量安全水平不斷提高、新型農業經營主體不斷擴大。但是,武威市城鄉差距日益擴大的態勢沒有徹底扭轉,城鄉分割的二元經濟結構仍未改變,農業發展仍處于低水平傳統農業狀態。

這里選取了武威市農業現代化水平中的兩個指標,分別是農業投入水平中單位耕地面積化肥使用量和農村社會發展水平中的恩格爾系數。該指標分別超出73%和15.5%。這就說明農村居民收入水平顯著提升,以及對土地節約型的現代化農業生產重視程度明顯。

農業投入水平中有效灌溉率為65.68%,單位耕地農用機械動力13.72。遠低于起步階段水平,這就說明武威市農業在技術設施投入上嚴重不足,農業現代化生產的投入仍處在低水平階段。

從表一看,武威市將近80%的指標達不到現代化標準,整體上處于快速起步階段。有學者對農業現代化進行了劃分,即準備階段、起步階段、初步實現階段、基本實現階段、發達階段,對比武威市農業現代化的各項指標,可以看出,武威市目前正處于農業現代化的初步實現階段。所以,積極推進農業現代化發展是武威當前和今后很長一段時間的一項重要任務。

二、武威新型城鎮化與農業現代化二者在協調發展進程中存在的問題

(一)武威市城鎮化滯后于工業化

錢納里標準模型對城鎮化與工業化的關系有所表述:如果人均GDP大于1 000美元,那么城鎮化率應該達到65.8%,—、二、三產業產值比重為11:32:57,2017年武威市人均GDP為24 119元,已超過了1 000美元的標準,而城鎮化率僅為39.72%,與65.8%的城鎮化率相比,差距仍然很大,產業結構為25.7:29.1:45.2,第一產業占比過高,第二、三產業明顯滯后。由此可見,武威市城鎮化的發展明顯滯后于工業化,滯后的城鎮化又進一步阻礙產業結構的調整及經濟發展方式的轉變。

表1 武威市農業現代化指標參考體系及達標情況

(二)城鄉居民收入差距大

二元經濟格局一直是武威經濟的突出特征,2010-2017年間,武威市農村居民人均可支配收入和城鎮居民可支配收入差距分別是7 000元、8 086元、9 262元、10 405元、10 085元、12 601元、13 828元和15 003元,城鄉收入之比分別是2.54倍、2.55倍、2.51倍、2.49倍、2.28倍、2.41倍和2.42。從收入水平的絕對額差距看,2017年比2010年高出8 003元,年均拉大1 000.4元,城鄉居民收入絕對差額擴大,比值上升。

(三)城鄉公共資源配置不均

城鎮居民人均消費支出25 572元、農村居民人均消費支出10 596元;2017年,城鄉居民基本養老保險參保人數87.14萬人,其中城鎮居民2.45萬人。武威市城鎮職工基本醫療保險參保人數13.35萬人,城鎮職工基本養老保險參保人數12.83萬人。城鎮居民得到最低生活保障救濟的人數4.14萬人。農村最低生活保障救濟人數達15.81萬人,農村五保供養0.75萬人。從人口比重對比,城鄉社會保障覆蓋面反差較為明顯。

(四)土地規模經營程度仍很低

武威作為甘肅重要的瓜果蔬菜及肉類生產基地,還是理想的綠色食品生產基地。雄厚的農業資源優勢,為農業經濟的發展奠定了堅實的基礎。但由于受小農經營模式的影響,土地沒有得到有效的利用,沒有形成規模化種植。做不到規模種植,就沒市場份額,就不會形成品牌和競爭力。由于土地規模經營程度仍很低,農村剩余勞動力無法向二、三產業轉移,2017年武威市農林牧漁業的從業人員所占比重為56.43%,這也成為了制約武威農業現代化發展的關鍵因素。

四、新型城鎮化與農業現代化協調發展的路徑

(一)優化農業產業結構建立農業現代化經營體系

當前,武威農業仍然停留在農產品初加工階段,導致農產品的附加值不高。深加工階段的利潤流失是成為制約農業現代化發展的重要因素。因此,一方面通過城鎮實現產業的串聯,即推動第一產業“接二連三”。另一方面通過城鎮實現產業的并聯,即實現一二三產業相互滲透與融合。同時創新農業適度經營模式,加快培育新型農業經營主體,進一步完善土地流轉機制,是加快推進農業現代化的重要舉措。

(二)完善農產品生產與城鎮需求街接機制

在推動城鎮化的進程當中,對農產品的供給、質量有了更高得要求。推動農業現代化必然要推進農業生產規模化,規模化的生產,必然需要大市場的對接。加強農產品的種養殖、加工、倉儲物流等的對接,發展農批、農超、農企等產銷對接,通過發展農商互聯、培育農村電商新業態等措施,實現全面、深入、精準對接,進而提升農產品價值,促進農民增收。

(三)推進生態移民來提升新型城鎮化水平

一是加快生態移民定居城鎮生產生活基礎設施的建設,擴大城鎮容量。加強基礎設施建設和公共服務設施建設,加快產業和人口向城鎮聚集,不斷提升城鎮的輻射帶動和承載能力。二是產業的發展是穩住移民的重要保障。通過培育特色主導產業,合理調整產業結構,實行產業化、集約化經營,不斷提升后續產業的支撐能力,改善移民的生產生活,達到“穩得住,可發展,能致富”的目標。

(四)依托鄉村旅游提升新型城鎮化質量

鄉村旅游能夠促進鄉村地區人口、資源和非農產業的聚集,進而推進農村城鎮化進程。武威市作為全省重要的設施蔬菜、肉類生產基地和全國九大葡萄產區之一,獨特的農業資源優勢為鄉村旅游發展奠定了基礎。深入挖掘武威山水生態、農耕文化、民俗文化,大力開發田園觀光、采摘垂釣、民俗體驗、鄉村康養、民俗度假等鄉村旅游產品,充分利用“旅游+農業”發展模式,推進農業、林業、牧業、文化等產業深度融合,進而推進新型城鎮化發展。