描繪東方世界的三重視角

——《考卡雷利抄本》“東方影響”問題新探

潘桑柔

在1330~1340年間,來自北意大利熱那亞(Genoa)的考卡雷利家族(Cocharelli family)贊助完成了一部以美德和惡行概念為主題的插圖抄本,并被學界稱作《考卡雷利抄本》(Cocharelli Codex)。目前,整部抄本僅存27張殘頁,分別收藏在英國大英圖書館(British Library)、美國克利夫蘭美術館(Cleveland Museum of Art)和意大利巴杰羅國家博物館(Museo Nazionale del Bargello)①。原貌已無法復原,但它依然憑借插圖中異常豐富的“東方影響”引發了廣泛地討論。據考證,考卡雷利家族是13~14世紀之交東西方貿易的重要參與者,這部抄本也被公認為“蒙古和平”(Pax Mongolica)時期歐亞大陸內部跨文化交流的一個重要案例。

為什么畫師和贊助人會在一部哥特風格的意大利抄本中廣泛地采納各類“東方影響”?它們究竟塑造了一個怎樣的東方世界?為此,本文選取了《考卡雷利抄本》中最具代表性的三幅單頁,全面地分析源自蒙元帝國、中亞和北非的東方面孔、器物、服飾、構圖手法等要素,還原畫師和贊助人認識和表現東方世界的三重不同視角,以此折射出14世紀上半葉東西方跨文化交流的基本格局和深層規律。

一、韃靼汗王的筵席:Add 27695號抄本第13r頁

圖1:飲宴享樂的韃靼汗王,Add 27695號抄本第13r頁,1330~1340年,大英圖書館藏

圖2:歐亞大陸內流行的蒙古人形象

圖3:黃銅器表面裝飾的匜的使用方法,14世紀30年代,摩蘇爾,考陶德畫廊藏

我們的第一重視角源自講述“貪食”(Gluttony)惡行的Add 27695號抄本第13r頁。作為13~14世紀意大利藝術中描繪蒙古人形象的典型案例,這幅插圖有一個非常明確的中心——一位沉浸于飲宴和享樂之中的韃靼汗王(圖1)。他面龐圓潤,眉眼纖長,鼻頭扁圓,沒有鼻梁。雙唇上方的兩撇胡須呈八字延伸開來,下巴上另蓄有兩撮分叉的短須,雙耳均佩戴耳環。頭戴一頂飾有金質帽頂和羽毛的紫色折檐毛皮帽,帽帶串有紅色的珠子。針對他的身份和畫面主題,學界曾提出忽必烈汗和以大肆飲宴、淫樂聞名歐洲的伊利汗王海合都(Gaykhatu, r.1291~1295)等解釋。②但考慮到13世紀中葉以來蒙古人與歐洲不斷密切地往來,這位韃靼汗王更應當被視作時人心目中蒙古人形象的縮影,而不應與具體的東方傳聞聯系起來。

自1245年教皇英諾森四世(InnocentⅣ)派遣圣方濟各會修士柏朗嘉賓(John of Plano Carpini)前往東方以來,蒙古政權與歐洲的政治、外交和商貿往來始終不曾斷絕,蒙古人的形象隨之成為意大利繪畫中的常見母題。畫師普遍借助符號化的發式、胡須、帽子和服裝來突出他們的異族身份,面部特征則趨于概念化。③考慮到抄本的微縮尺寸(約16×9厘米),《考卡雷利抄本》中的這副蒙古面孔顯得格外突出,堪與安布羅喬·洛倫采蒂《圣方濟各會修士的殉教》等大型畫作中的人物相提并論(圖2左上),充分展現了畫師對這位主人公形貌特征的關注程度。④

從圓臉、細長的眉眼、塌鼻子、八字胡和下巴上兩簇分叉胡須的組合判斷,這位韃靼汗王的形象更多地延續了一類流行于歐亞大陸內部的描繪王者的圖式,其源頭可以追溯到最東端的蒙元帝國。故宮南薰殿舊藏的《元代帝后像冊》中元世祖和元武宗(圖2右上)的形貌均與《考卡雷利抄本》中的汗王高度相似,尤其是纖長的雙眼和兩縷垂下的胡髭。作為同期意大利繪畫中罕有的細節,串有紅色珠子的帽帶和金質帽頂進一步顯示出此類畫卷和圖式向西傳播并產生影響的事實。同時,由于蒙元帝國始終與中亞三大汗國保持著密切地往來,這套表現手法也直接影響了伊利汗國藝術中的王者形象,如細密畫《寶座上的扎夫王》(Enthronement of Shah Zav, 圖2左下)和一張織造于波斯地區的圓形掛毯中的汗王形象,后者甚至在額前露出了一縷頗具游牧民族特色的三角形碎發(圖2右下)。據此判斷,《考卡雷利抄本》中韃靼汗王的原型可能并非畫師親眼所見的蒙古人,而是一類以中亞地區為中轉站進入意大利的東方圖式,其載體則是東西方貿易中快速流通的繪畫、織毯等。

除了這張令人印象深刻的面龐,插圖中描繪的服飾和器物均具有濃烈的東方色彩。汗王身穿一件深紅色織金的右衽半袖外袍,雙肩和袖口處飾有伊斯蘭“袖章”(tiraz)式的金色裝飾帶。⑤兩側的侍者和樂師身著類似袍服,胸口和雙肩處各出現方形和圓形的裝飾區域,反映出源自蒙元帝國的胸背和肩襕的影響。⑥它們多以織、繡或印出的圖案來裝飾服飾的胸口、背部和雙肩,但《考卡雷利抄本》所體現的裝飾手法顯然出自于不同織物之間的拼綴和縫合,反映出歐洲人對于此類異域服飾裝飾手法的不同理解。⑦

汗王雙手捧著一只體量頗大的金色酒器,一端附有弧狀流,其原型是一類流行于蒙元帝國和中亞地區的酒器——“匜”。它是一種源自西周時代的青銅注水器,后于宋元時代定型為一類側面附有流的碗狀酒器,河北保定元代窖藏和西安張達夫墓均有出土,材質涵蓋了金、銀、銅、瓷等。⑧根據一件馬穆魯克黃銅器表面對匜的用法的描繪(圖3),它本用于轉移酒水,而非《考卡雷利抄本》中所表現的盛酒和飲酒,器表裝飾的數條縱向棱線亦不符合存世實物表面的橫向條帶狀裝飾。這些變化說明抄本畫師并沒有親眼見過真實的匜。同時,在將它融入到一類源自薩珊波斯時期表現王者形象的對稱圖式之中時,畫師將原圖式中王者手持酒杯以突出其權威的象征性細節錯誤地理解為飲酒行為,匜也隨之被表現為一件飲酒器。

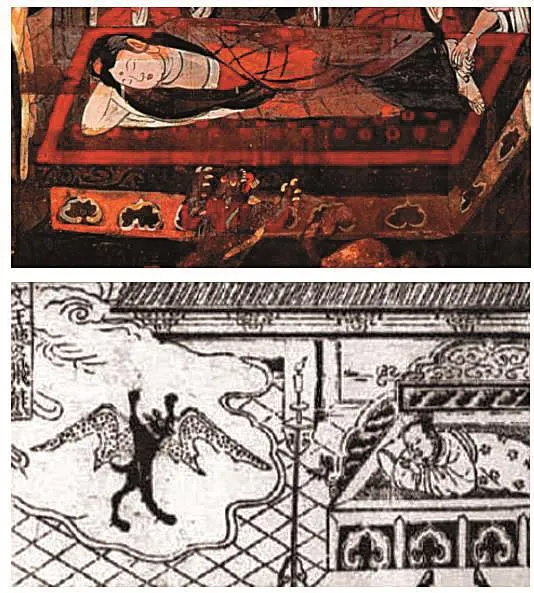

類似地,這種將不同地域來源的“東方影響”混合起來的做法亦適用于汗王身下的坐具。畫師延續了中亞地區流行的“織毯王座”(cushion throne),讓王者盤腿端坐在一方卵形金色織毯上,卻又畫蛇添足地在下方配以一張中式的四方平底坐榻。⑨它并不符合宋元時期主流的高坐具和垂足坐⑩,而是復現了一類相對復古的床榻形式,比如陜西韓城盤樂村宋墓東壁的“佛祖涅槃圖”和元刻本《平相全話》“文王夢飛熊”插圖中的臥榻(圖4)?,床板前鏤空的卷云頭圖案與《考卡雷利抄本》中的刻畫如出一轍。這種矮坐榻在宋元時似與佛教繪畫有著密切的關系,如榆林窟第6窟明窗前室西壁刻畫的蒙古男女供養人身下的長方形矮榻?,并很可能借助佛教圖像流傳到了中亞地區,繼而輾轉進入更西邊的意大利。到了15世紀,在一些中亞地區的細密畫作品中依然有類似的細節,比如沙魯克汗(Shah Rukh)贊助完成的《史集》抄本中旭烈兀汗(Hülegü Khan)和脫古思可敦(Doquz Khatun)身下的坐榻。

在這幅飲宴主題插圖中,蒙古人的形象和匜、坐榻等器物都能大致維持其原初面貌,從而保障了它們源自東方地域這一文化屬性的可辨認性。但作為流動性更強的商品,匜和坐榻并不在畫面中承擔中心性的敘事功能,其意義隨之經歷大幅度的變化。在這一重視角下,畫師所處的文化環境及其心態在一定程度上決定了對“東方影響”的本土化改造(transformation)方式,整個跨文化交流的過程也不是由東向西的單向輸出。對于此類異域特色鮮明的“東方影響”,一旦被《考卡雷利抄本》插圖所吸納,它們的文化屬性就很難再被截然地判定為東方或西方,而是身處一個由跨文化交流開拓出的邊界地帶,具備強烈的混雜性。

二、頁邊里的撒拉遜人:Add 27695號抄本第2r頁

與蒙古人不同的是,控制西班牙南部、北非和中亞地區的撒拉遜人(Saracen)是中世紀歐洲人心目中最熟悉的一類異教徒。?隨著十字軍東征于11世紀逐步展開,撒拉遜人拜偶像的異端形象開始得到前所未有地強化,尤以1300年左右繪制的《赫里福德世界地圖》(HerefordWorld Map)中描繪的撒拉遜人參拜金牛犢的細節為代表。令人驚訝的是,在Add 27695號抄本第2r頁中(圖5),畫師并未據此潮流塑造撒拉遜人的負面形象,而是將他們視作抄本頁邊處一類中性化的裝飾圖像,反映出時人看待此類“東方影響”的第二重視角。

在第2r頁中,除了幾位拉弓射箭、逗弄獵鷹和小狗的蒙古人,畫師在頁面上部和右側連續的圓環中刻畫了五個姿態各異的撒拉遜人。他們均以全身正面像的形式出現,以圍裹頭部的白色頭巾(turban)為身份象征,并用披巾將脖頸和下巴一道遮住。在他們之中,畫師特意穿插了三位黑皮膚的撒拉遜人,他們應當是來自歐洲以南熱帶地區的摩爾人(Moors)、柏柏爾人(Berbers)或埃塞俄比亞人(Ethiopians)。?

從撒拉遜人宴飲、奏樂或舉手敬拜的行為方式和構成頁邊裝飾帶的形式特征判斷,畫師吸取了一類來自伊斯蘭藝術的裝飾手法,而《考卡雷利抄本》絕非唯一受此影響的案例,如一部繪于十字軍要塞阿卡(Acre)城內的《時至愷撒大帝的古代史》(Histoire ancienne jusqu'à César)抄本。在開篇頁上方的頁邊處,畫師繪制了一位舞女和七個撒拉遜樂師(圖6上),后者均以盤腿端坐的正面形象出現,佩戴頭巾,手持樂器,與《考卡雷利抄本》頁邊處裝飾的撒拉遜人如出一轍,其源頭可以上溯到11~13世紀埃及法蒂瑪王朝(Fatimid Dynasty)統治時期流行于北非的一類高等級裝飾手法,尤以木雕和象牙雕刻為代表(圖6中、下),但它們往往不作為獨立的藝術作品出現。鑒于《古代史》被用于贊美和稱頌其使用者——剛登基不久的塞浦路斯國王魯西尼昂的亨利二世(Henry Ⅱ of Lusignan),《考卡雷利抄本》畫師同樣有可能理解了在抄本頁邊繪制撒拉遜人的裝飾手法及其功能,并以此為基礎將之直接融入《考卡雷利抄本》中。?

圖4:“佛祖涅槃圖”與《平相全話》中的臥榻

圖5:頁邊圓環中描繪的撒拉遜人,Add 27695號抄本第2r頁,1330~1340年,大英圖書館藏

圖6:由上至下:《時至愷撒大帝的古代史》,Add 15268號抄本第1v頁,1291年,大英圖書館藏;法蒂瑪王宮木雕裝飾帶,11世紀,開羅;象牙雕刻,11世紀,柏林伊斯蘭藝術博物館藏

圖7:左:澡堂壁龕裝飾,11世紀,開羅;右:帕拉丁禮拜堂蜂窩狀穹頂裝飾,1154年,帕勒莫

除了敘利亞地區的十字軍要塞,意大利南部的西西里島是另一個傳播此類圖像主題和裝飾手法的中心。在909年,法蒂瑪王朝曾一度控制該島,直到1061年方被入侵的諾曼人徹底驅逐?,但諾曼宮廷中一直彌漫著濃烈的伊斯蘭文化氣息,1154年羅杰二世(Roger II)下令營建的帕拉丁禮拜堂(Palatine Chapel)就是一個典型案例?。貫穿中殿的蜂窩狀穹頂(muqarnas)表面全部裝飾著宴飲、奏樂、舞蹈和打獵的撒拉遜人(圖7右)。根據墨線的形態、眼睛和嘴唇等部位的描繪手法來看,帕拉丁禮拜堂中的撒拉遜人與開羅(Cairo)近郊一家澡堂遺址內的龕面壁畫中的人物非常相似(圖7左),繪制者很可能同為來自法蒂瑪王朝治下的北非畫師,從而再度證實了《考卡雷利抄本》頁邊撒拉遜人形象和裝飾手法的東方來源。?

在撒拉遜人和歐洲人彼此敵對的歷史語境下,《考卡雷利抄本》畫師對撒拉遜人形象的表現方式依然堪稱對東方范本的忠實復制。這一點直接源于此類題材和裝飾手法的邊緣性特征:在法蒂瑪宮廷中,它們隱藏在宮殿主體構件和其他藝術品的邊角處,不作為獨立的藝術作品出現,亦不具備任何重大的政治或宗教含義。當畫師將這類撒拉遜人的形象引入抄本頁面之中時,它們得以在邊緣屬性不變的情況下維持自身的裝飾功能,并未與同期歐洲主流的政治和宗教觀念相抵牾。因此,這一重視角反映出跨文化交流中部分“東方影響”得以完整地保留其原初面貌、功能和意義的深層原因,即它們契合了采納者所處的文化語境并符合后者對新功能的預期。

三、慵懶的東方宮廷:n.1953.152號抄本第1r頁

克利夫蘭美術館藏n.1953.152號抄本第1r頁所表現的主題是惡行“懶惰”(Sloth)的象征人像“阿西迪亞”(Accīdia)和她所在的宮廷內景(圖8)。不同于前兩幅插圖,畫師不再集中關注東方人的形象,而是將重點轉移到了描繪經熱那亞和威尼斯商人之手大批進入意大利市場的“韃靼織物”(“panno tartarico”)之上。?該稱呼最早出現在1295年教皇博尼法斯八世(Boniface Ⅷ)的財產清單中?,包含了織造于蒙元帝國和“毗鄰韃靼統治邊界地帶”的中亞地區的絲綢、錦緞和天鵝絨等各類織物?。

前景中背對觀者的金發女子的衣袍、右側的兩塊方形坐墊和畫面背景都采用了一類金點裝飾的織物。點狀圖案較大,呈45°角斜向排列,傳遞出一種動態的韻律感,其原型應為一類以大不里士(Tabriz)為織造中心的天鵝絨。同時,將兩類織物裁成長條后縫制成衣的制作方法應受到她左側女子衣飾的啟發。后者的長袍由白地織金色枝葉、紅色細條和藍地織金色枝葉的條帶狀織物組成,復現了一類流行于伊斯蘭世界中的條帶織物(striped fabric)的視覺效果,如一塊織造于納斯里德王國(Nasrid Kingdom)治下的西班牙格蘭納達(Granada)的織物殘片(圖9)。?與天鵝絨不同的是,《考卡雷利抄本》畫師并未準確地再現織物表面的復雜圖案,轉而捕捉它最為突出的形式特征,即平行排列的多個條帶狀裝飾區域和白、藍、紅、金組合的色彩搭配。

圖8:“阿西迪亞”和她的宮廷,n.1953.152號抄本第1r頁,1330~1340年,克利夫蘭美術館藏

與同期意大利繪畫中形式化的柱廊空間和尚未成熟的透視空間相比,整幅插圖所構建的室內空間具備獨樹一幟的視覺效果。畫師借助俯瞰視角將圍坐在棋盤周圍的七人囊括在前景之中,人像如同剪影一般沿著紙面相互疊壓。一張覆有紅色織物的臥榻劃定了中景的范圍,床體和靠墊呈45°角向畫面內部斜向延伸,營造出一定的深度效果,但隨即被一塊充當背景的條帶織物截斷。畫面最上方是一列柱廊和城墻,將室內與更大的外部空間聯系起來。

此類將俯瞰視角、高地平線、環形構圖和三分式效果結合起來的構圖手法和空間觀念源于何處?當我們將目光投向同期伊利汗國治下大不里士畫派(Tabriz School)繪制的《大列王紀》(Shahnama)插圖時,一種強烈的相似感迎面而來,尤其是弗利爾美術館收藏的《扎哈克詢問宮廷醫師》(Zahhak consults the physicians at court, 圖10)和《亞歷山大的棺材》(The bier of Iskandar, 圖11)。?兩幅細密畫中的畫面空間基本上完全一致。在前景處,細密畫師都以俯瞰視角描繪了一塊織毯,它們沿著紙張方向延伸到中景處,止于寶座和放有棺材的臥榻的擺放處。這塊織毯為前景中的廷臣和侍者們劃定了位置和相互關系,構成了一個朝向畫面內部的環形構圖。有趣的是,中景處的寶座和棺材的邊緣線均沿45°向畫面內部延伸,再度確認了整個空間的深度效果,并將觀者的目光引向了畫面背景——一面懸掛有簾幕的墻壁,兩側各有一扇打開的門扉或窗戶。

毫無疑問,《考卡雷利抄本》插圖與《大列王紀》兩幅細密畫中室內空間的構成基本一致,前景、中景和背景間起承轉合的關系最大程度地傳遞出整個空間的清晰度和層次感。?《考卡雷利抄本》畫師特意取消了背景中的門窗,卻保留了細密畫頂部的城墻,并補充了一道哥特式風格的回廊,以此暗示整個室內空間與室外更大的建筑空間之間的關聯。同時,考慮到意大利抄本與中亞細密畫在尺寸和規格方面的差異,畫面的中心不可避免地被壓低到了前景處,原本均勻的空間劃分隨之被打破,前景的拉長也再度強化了整個空間縱向延伸的視覺感受。

除了對《考卡雷利抄本》和同期的歐洲抄本插圖的重要意義外,結合大不里士畫派的發展軌跡來看,這類復雜的室內空間也是14世紀30年代中亞細密畫繪制領域的一個“創舉”,是《大列王紀》這部伊利汗國治下最復雜、最宏大的皇家細密畫作品的典型特征。?在1314年完成的《史集》(Jami' al-tawarikh)插圖中,細密畫師頻頻借助環形構圖表現仆從、樂師和廷臣環侍君主的場景,但受到窄長頁面的限制,整個構圖相對平面化、簡單化,橫向延伸的形式特征更為突出。這與《大列王紀》和n.1953.152號抄本第1r頁中的畫面空間和構成方式有著本質的不同,頁面“不僅更大……而且插圖的格式要更加長而方正……構圖也擴展到得以容納更多人物和空間的程度。”?因此,構圖手法的改變和敘事場景的復雜化應與細密畫頁面規格的變化有著直接的關系。?在縱向拉長之后,《大列王紀》中的細密畫頁面基本上與《考卡雷利抄本》等歐洲內部普遍流行的抄本規格相吻合,長度約在寬度的0.5~1倍之間,為借鑒行為的順利展開提供了一重物質保障。

圖9:條帶織物,1300~1400年,維多利亞與阿爾伯特博物館藏

圖10:《扎哈克詢問宮廷醫師》,1330~1336年,弗利爾美術館藏

圖11:《亞歷山大的棺材》,1330~1336年,弗利爾美術館藏

圖12:《考卡雷利抄本》與《扎哈克詢問宮廷醫師》前景處的“背影人像”

圖13:《哀悼基督》,1335~1344年,西蒙內·馬爾蒂尼繪,慕尼黑國家畫廊藏

重要的是,一個圖像細節能夠證實《考卡雷利抄本》畫師模仿《大列王紀》細密畫插圖的真實性。畫師特意描繪了一個背對觀者的金發女子,她所在的位置近似于《亞歷山大的棺材》畫面最下方被邊框遮住下半身的幾個哀悼者。巧合的是,《扎哈克詢問宮廷醫師》的前景中亦出現了一個韃靼侍者。他雙膝跪在織毯上,以背影示人,頭部上揚,露出右側小半張面孔,身后垂著一條發辮。這個形象與抄本插圖中的金發女子幾乎完全相同(圖12)。早在《史集》等14世紀初葉完成的細密畫插圖中,此類“背影人像”已頻繁出現,但直到14世紀30年代,隨著縱向展開的窄長畫面逐步取代了更多地延續中式卷軸畫形式的橫向畫面,“背影人像”使得畫內空間向外開放、將觀者引入畫面之中的形式作用才趨于明顯。正是借此契機,它得以成為一類非常容易被接納和模仿的圖像細節,從中亞地區向西傳播,并成為14世紀上半葉意大利繪畫的一個全新特征。根據科特·魏格特(Curt H.Weigelt)和布茲拿(I.V.Pouzyna)的研究,喬托、西蒙內·馬爾蒂尼等人在《最后的晚餐》(Last Supper)、《哀悼基督》(Lamentation, 圖13)等畫作中描繪了數個背影人像。?他們均位于畫面前景處,面向畫面內部,引導觀者目光的走向。同時,畫面主題大多采用的正是環形構圖。

在這幅插圖中,畫師超越了題材、裝飾等表層性的“東方影響”,前所未有地深入借鑒了中亞細密畫的構圖手法和相應的空間觀念,體現了中世紀晚期藝術逐步向早期文藝復興階段過渡的趨勢。在這個過程中,中世紀西歐抄本和東方細密畫頁面尺寸和規格的首度趨同促使二者碰撞出激烈的火花,在一定程度上減弱了東方影響西方的單向維度。因此,跨文化交流不僅關乎于母題、風格和觀念的傳播、采納、復制、融合和改造,其實現必然涉及到參與者之間的互動(interaction)。輸出者和接受者的角色絕非一成不變,從交流開始的那一刻,預設主次之別的身份標簽就已趨于松動。這正是第三重視角的本質,即東西方世界的交互共融。

四、尾聲:三重視角下的《考卡雷利抄本》

伊斯蘭藝術史學者理查德·艾廷豪森(Richard Ettinghausen)曾將跨文化藝術交流分為三個基本類別——“傳播”(transfer)、“采納”(adoption)和“融合”(integration),預設了一條單向的影響脈絡和參與者彼此性質截然分別的特點。?但正如《考卡雷利抄本》中的三幅單頁所顯示的,真實情況往往更為復雜,甚至對此類單一性的理論模型構成了巨大的挑戰。?

《考卡雷利抄本》揭示了如下幾重認識“東方影響”的視角:作為跨文化交流中最受關注的“改造”現象,即“東方影響”在融入抄本插圖后趨于意大利本土化的面貌,人們往往致力于厘清具體影響來源的文化及地域屬性,卻忽視了交流產物融通東西的混雜面貌,以及整個改造過程折射出的畫師及贊助人的思想與追求。與之相比,忠實“復制”撒拉遜人等東方藝術原型的面貌、意義和功能看似最為簡便易行,它卻要求此類“東方影響”契合意大利抄本畫師和贊助人所處的文化語境及其采納目的,從而提出了一重更為嚴苛的前提。最后,面對《考卡雷利抄本》等橫跨東西方語境的藝術產物,它們所折射出的整個跨文化交流過程并未預設輸出者和接受者這一對二元關系。作為參與者,東方和西方是彼此平等的,共同構建出一個互動交匯的關系網絡。

透過蒙古人、撒拉遜人的形象、東方器物和構圖手法,文本從“改造”“復制”和“互動”的現象出發,提供了另外三重理解“蒙古和平”時期東西方跨文化交流的視角。它們彼此關聯,相互貫通,共同勾勒出《考卡雷利抄本》融貫東西、引人入勝的藝術面貌。

注釋:

①大英圖書館藏有15張單頁,分別裝訂為四部獨立抄本,編號Add 27695、Add 28841、Eg 3127和Eg 3781;克利夫蘭美術館藏有1張單頁,編號為n.1953.152;巴杰羅國家博物館藏有1張單頁,編號為inv.2065 C。

②Jurgis Baltru?aitis,Das phantastische Mittelalter: Antike und exotische Elemente der Kunst der Gotik, Frankfurt: Propyl?en,1985, pp.231-233.Francesca Fabbri, “Il codice Cocharelli fra Europa, Mediterraneo e Oriente”, Giuliana Algeri and Anna De Floriani ed.,La pittura in Liguria.Il Medioevo secoli XII-XIV, Genoa: De Ferrari, 2011, pp.289-310.

③鄭伊看:《蒙古人在意大利:14~15世紀意大利藝術中的“蒙古人形象”問題》,中央美術學院博士畢業論文,2014年。

④Roxann Prazniak, “Siena on the Silk Roads:Ambrogio Lorenzetti and the Mongol Global Century, 1250-1350,”Journal of World History,Vol.21, No.2 (June 2010), pp.201-215.

⑤R.B.Serjeant,Islamic Textiles: Material for a History up to the Mongol Conquest, Beirut,1972, p12.

⑥最早的記述可上溯到《金史·輿服志》:“其胸臆肩袖,或飾以金繡”,參見[元]脫脫等:《金史》卷六十七,志第二十四,北京:中華書局,1988年,第985頁。

⑦Mark Norell, Laura Ross and Denise Patry Leidy ed.,Sulla Via della Seta: Antichi Sentieri tra Oriente e Occidente, Codice, 2012, p243.

⑧楊哲峰:《從蒲城元墓壁畫看元代匜的用途》,《中原文物》,1999年第4期,第71-74頁;葉倩:《元匜小考》,《上海博物館集刊》,2012年第12期,第252-265頁。

⑨D.Donovan, “The evolution of the throne in early Persian painting: the evidence of the Edinburgh Jami’ al- Tawarikh,”Persica, 13(1988-1989), pp.1-79.

⑩孫機:《中國古代物質文化》,北京:中華書局,2014年,第161-170頁。

?《中國墓室壁畫全集3:宋遼金元》,石家莊:河北教育出版社,2011年,第96頁

?董曉榮、齊玉華:《榆林窟第6窟蒙古族供養人坐具》,《敦煌研究》,2007年第3期,第32-37頁。

?在16世紀之前,中世紀的西歐人從不采用“伊斯蘭”和“穆斯林”的說法。為適應《考卡雷利抄本》的時代語境,全文均采用當時使用最為頻繁的“撒拉遜人”(saracenorum,Sarrasins, Sarazins)指代信奉伊斯蘭教的穆斯林。

?Jean Devisse, Michel Mollat,The Image of the Black in Western Art: From the Early Christian Era to the Age of Discovery, Volume II, Part.1,New York, 1979, pp.75-76.

?Hugo Buchthal,Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford, 1957, pp.79-87.

?Charles H.Haskins,The Normans in European History, Boston, 1915, pp.228-230; J.Johns,“The Norman Kings and Fatimid Caliphate,”Anglo-Norman Studies, 15, 1993, pp.133-159.

?A.Pavlovskij, “Decoration des plafonds de la Chapelle Palatine,”Byzantinische Zeitschrift,II (1893), pp.361-412; W.Tronzo,The Cultures of His Kingdom, Roger II and the Cappella Palatina in Palermo, Princeton University Press, 1997, pp.28-96.

?Ernst J.Grube, “La pittura islamica nella Sicilia normanna del XII secolo,” Carlo Bertelli ed.,La pittura in Italia.L'Altomedioevo,Milano, 1994, pp.416-431.

?“韃靼織物”在13~14世紀另有數種不同的寫法,比如《馬可·波羅游記》中的“panni di Tartaria”、《神曲》中的“drappi tartareschi”和喬叟《騎士傳奇》中的“cloth of Tars”。

?émile Molinier,Inventaire du trésor du Saint-Siège sous Boniface VIII (1295) (suite),Bibliothèque de l’école des chartes, Année 1885, 46, pp.16-44.

?Henry Yule,Cathay and the Way Thither, Vol.II, London, 1866, p246.

?Rosamond E.Mack,Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300-1600, Oakland,2002, pp.41-42.

?《大列王紀》又稱作《德莫特列王紀》(Demotte Shahnama) 或《 蒙 古 大 列 王 紀 》(Great Mongol Shahnama),是14世紀藝術水平最高的一部中亞細密畫抄本。參見Oleg Grabar,Sheila Blair,Epic Images and Contemporary History: The Illustrations of the Great Mongol Shahnama, Chicago University Press, 1980, pp.5-10.

?Sheila Blair, Jonathan Bloom,The Art and Architecture of Islam 1250-1800, Yale University Press, 1994, p30.兩位學者指出,《亞歷山大的棺材》“依然建立在一個三分的程式(tripartite scheme)之上,但是中央空間統治著整個構圖,而后者是由圍繞著棺材的一圈人物統一構成的。”

?Sheila Blair, “On the Track of the ‘Demotte’Shahnama Manuscript,”Les manuscrits du Moyen-Orient: Essais de codicologie et de pallographie, Varia Turcica 8, Istanbul-Paris,1989, pp.125-131.

?Sheila S.Blair, Jonathan M.Bloom,The Art and Architecture of Islam 1250-1800, Yale University Press, 1994, p30.

?在14世紀上半葉,大不里士畫派筆下的構圖和頁面形式同時發生劇變的原因至今沒有得到恰當的解釋,但有學者認為受到了宋元佛教經卷和版畫的影響。參見Lauren Arnold,Princely Gifts and Papal Treasures: The Franciscan Mission to China and its influence on the Art of the West 1250-1350, Desiderata Press, 1999, pp.28-29.

?Curt H.Weigelt,Duccio di Buoninsegna:Studien zur Geschichte der frühsienesischen Tafelmalerei, University of Michigan Library,1911, p48; I.V.Pouzyna,La Chine, L'Italie et les Debuts de la Renaissance, Paris, 1935, pp.81-82.

?Richard Ettinghausen,From Byzantium to Sasanian Iran and the Islamic World, Leiden,1972, pp.1-2.

?對跨文化藝術交流和跨文化藝術史的闡釋,參見李軍:《從圖像的重影看跨文化藝術史》,《藝術設計研究》,2018年第2期,第93-104頁。