來華留學研究生社會文化適應質性研究

馮衛紅

1.引言

隨著中國教育國際化水平的不斷提高,來華留學生人數不斷增加,來華留學生通過提供不同的文化價值觀和視角,為中國成為一個更具文化多樣性的社會做出了貢獻,因此來華留學生已經成為中國高等教育日益重要的一部分。然而伴隨著留學教育事業的蓬勃發展,解決留學生的社會文化適應問題已經成為當務之急。(陳國明,2009:58-72)國內外以往的研究主要聚焦于留學本科生或是將留學本科生和留學研究生視為一個研究群體(易佩,2013;吳文英,2012;陳秀瓊,2018;Jody,2017;Ting,2017),對來華留學研究生鮮有關注。根據教育部發表的來華留學生人數統計數據所示,截止到2018年來華留學研究生人數已經達到4.4萬。此外,由于留學研究生在自己國家已經接受了本科教育,留學研究生與留學本科生的社會文化適應情況有所不同。因此,本研究選取來華留學研究生為研究對象。

本研究以Searle和Ward的社會文化適應理論為理論框架,該理論認為文化距離、文化認同、文化知識、語言能力、與主族人群的互動水平、在東道國的預期難度和居住時間將影響留學生社會文化適應情況。(Searle&Ward,1990:449-464)本研究根據來華留學研究生的社會文化經歷,探討來華留學研究生在跨文化轉變過程中社會文化適應的影響因素,并對來華留學研究生更好的適應中國社會文化提供了一些建議。

2.研究方法

2.1 研究對象

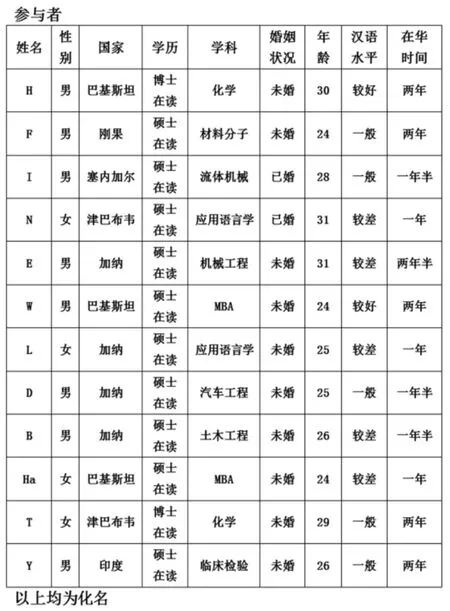

本研究以江蘇大學6名來華留學研究生為調查對象,分別來自于化工學院、財經學院、機械學院、材料學院、醫學院、流體中心與外國語學院。他們在華時間為一年到兩年半之間,年齡分布為24歲到31歲之間。

2.2 研究方法

本研究采用定性深入訪談的研究方法,探討影響其社會文化適應的因素。在整個深入的訪談過程中,了解留學研究生對社會文化適應經歷的看法,并在他們的社會文化適應經歷中探索影響來華留學研究生社會文化生活的因素。

訪談問題圍繞四個主要方面的半結構化問題展開:(1)文化適應經歷(如文化異同等);(2)學術挑戰;(3)與主族人群的社會交往;(4)社會文化適應的難點。

問卷提綱根據Ward的社會文化適應理論,將一些預測社會文化適應的變量納入訪談問題中,如:文化距離可以從“What differences do you see between your country and China?Are there any similarities?”鼓勵受訪者提供不同文化背景下社會文化適應經歷的真實經歷。

2.3 訪談數據分析

本研究采用持續比較法(持續比較法是將一組數據與另一組數據進行比較,以確定相似性和差異性。)(Merriam,1998)對來華留學研究生社會文化適應的主題進行編碼。所有訪談結束后,立即進行編碼(采用NVivo11軟件對訪談數據進行編碼)。編碼過程中多次閱讀每個訪談記錄,并將主題的句子或段落進行編碼,這些句子或段落包含各個主題。以同樣的方式,通過比較其它訪談數據來分析每個數據,以尋找新的主題。重復閱讀訪談數據,對訪談數據進行不斷的歸納分析,直到很明顯沒有新的主題出現為止。

接著將所有轉錄的相似編碼段進行比較,以確保主題概念的一致性。通過持續的比較,相似的主題被分到與研究問題高度相關的類別中,最終形成本研究的核心主題詞。

3.研究發現

在對十二名來華留學研究生的訪談中,主要有以下四個主題的發現。

3.1 文化距離

適應新的文化對來華留學研究生而言是充滿挑戰和壓力的,這可能使他們比本土學生在學術生活中更容易面臨失敗。當留學生在華接受研究生教育時,他們經常因為不了解中國文化,或是因為中國與他們國家社會文化體系的差異而面臨不能適應中國社會文化的挑戰。E如是描述自己的經歷:

“加納與中國存在著顯著的文化差異。中國學生很害羞,幾乎從不主動問老師問題。我認為中國學生可能有些害怕老師,但是在加納,老師鼓勵學生提問問題,上課時,我們是以討論的形式進行的而不是老師一直在教學生一直在聽。”

其他受訪者也有同樣的觀點,從受訪者N,L,D,B和T的訪談數據中,他們都表示因為文化距離導致中國與他們國家的授課方式截然不同,這使他們難以適應在華期間的學術學習。

中國是非英語使用國家,中國文化有異于世界上其他國家。由于許多留學研究生在來華之前并沒有接受漢語課程,也沒有了解過中國文化,使得留學研究生們表示在他們來華學習最開始的時候就感受到了文化距離。W表示巴基斯坦人大多信仰伊斯蘭教,而中國人大多沒有宗教信仰:

“中國與巴基斯坦有許多差異,首先是飲食方面,中國人吃豬肉但是我們因為宗教原因不能吃豬肉。中國與世界上其他國家不同,中國人沒有宗教信仰,不懂基督教、伊斯蘭教以及其它宗教,這讓我們感到很奇怪。”

H和Ha同樣有類似的感受,認為因為宗教的問題,使得中國人對他們的某些行為無法理解。同樣他們自己也無法理解中國人為什么沒有宗教信仰。這讓他們感受到了文化距離,給他們適應在華社會文化帶來了阻礙。

來華留學研究生的本國文化影響著他們對學術的追求。他們認為學習只是他們生活的一部分,一般在非工作日,留學研究生會選擇做禮拜或者進行其他宗教或者娛樂活動,很少進行學習活動。

U表示:“我很難理解為什么導師會要求學生在周末還要去實驗室報道。坦白說,中國學生很努力,我們實驗室的同學們經常在晚上十點以后回到他們的宿舍,這一點我很難做到,在周末我需要去做禮拜,我認為只有在周末好好的放松才能讓我更好的學習。”

盡管十二位受訪者都表示中國教授十分友好,與中國教授的接觸一定程度上可以緩解文化差異給他們帶來的負面影響,但是由于文化距離的存在,在華期間存在的授課方式、宗教信仰差異以及其他差異的存在,使得來華留學研究生不能很好的適應中國社會文化生活。留學研究生對中國文化的認知的缺乏導致他們感知到文化距離,其感知的文化距離越大,社會文化適應難度也會越高。

3.2 語言能力

東道國的語言能力與國際生的社會文化適應密切相關。留學生初到一個非母語國度時,語言是其適應社會生活最主要和關鍵的問題之一。(劉宏宇,2014:171-173)留學生與主族人群的社會交往以及東道國語言使用之間存在著相互關系。隨著社會交往的增加,語言水平不斷提高;隨著語言水平的提高,社會交往水平也會提高。(Church,1982:540-573)留學生的東道國語言能力越高,越能促使留學生與主族人群進行互動,反之,如果不能與主族人群進行良好的交往,留學生可能會產生許多負面情緒,如無助感,孤獨感以及負罪感。(陳向明,1998:173-179)

來華留學研究生的漢語水平影響他們的學術生活以及日常生活。由于漢語能力的欠缺,來華留學生在學術學習以及人際互動方面面臨著很大的困難。十二位受訪者除了來自應用語言學的N以及L,其他十人都表示因為漢語水平不足,導致他們在學術學習中遇到阻礙,這些阻礙使得他們難以適應在華學術生活。

E表示:“我們專業需要使用軟件,但是許多軟件使用都需要漢語,我發現因為我的漢語很差,使用這些軟件很困難,這給我的學習帶來了很大的阻礙。”

Y也同樣表示:“中國的研究偏實踐化,這一點很好,但在學術學習中,學習新的軟件對我來說很困難。有時我甚至不知道怎么操作這些軟件,也沒有人教我怎么使用這些軟件。”

此外,來華留學研究生在日常生活中的人際交往同樣面臨著同樣的挑戰。由于中國十非英語使用國家,盡管中國學生從小都開始接受過英語課程,但是出了大學校門,留學研究生接觸的校外人群都不懂英語,這讓留學研究生都表示語言問題是他們適應中國社會文化的阻礙之一。

N表示:“在中國,幾乎所有場合指示牌都是由漢語書寫的,但是英語是國際通用語,世界上由許多國家都是講英語的,所以我認為中國應該更重視英語的使用。這樣才能使我們留學生更好的適應中國文社會文化。”

I表示:“因為我漢語能力的欠缺,這阻礙了我跟中國人的日常交往,此外,因為中國學生的英語表達能力欠缺(盡管他們能看懂英文文獻),中國學生不愿意跟我們進行交流,這也同樣阻礙了我跟中國人的交往。”

其他留學研究生都存在著因為語言能力欠缺,使得他們在學術以及生活中遇到許多困難,這些困難阻礙了留學研究生的社會文化適應。此外中國學生的英語能力的欠缺,使得留學研究生與中國學生的人際交往變得更加困難,這進一步阻礙了留學研究生的社會文化適應。

3.3 與主族人群的互動水平

研究表明,本土學生可能對與留學生建立友誼不感興趣,這加劇了留學生與主族人群建立友誼的困難。(Ward,Bochner,&Furnham,2001)在本研究中,同樣發現了這一點。中國學生因為自身英語語言水平不足,害怕與留學研究生交談,因此對與留學研究生建立友誼不感興趣。留學研究生嘗試與中國學生建立友誼,但大多都是以失敗告終。在留學研究生看來,中國學生對跟他們互動不感興趣,與中國人進行互動很難,盡管大多數中國人很友好,但是他們與中國人很難建立友誼。

L表示:“我很想與中國學生建立友誼,我不知道為什么,每次我找中國學生的時候,他們總是說我很忙。我不知道他們是不是真的忙,還是只是一個借口。我很難找到機會與中國學生進行交流。”

Ha表示:“在學習過程中,我是被孤立的,我總是一個人摸索,我很希望中國學生能給我一些幫助,但是沒有。可能因為語言問題,我與中國學生的交流機會很少。此外,我們專業是將留學生與中國學生分開授課的,這也減少了我們與中國學生接觸的機會。”

T表示:“我在我們實驗室的時候,會跟中國學生有互動,然而出了我們實驗室,我幾乎沒有機會與中國學生進行互動。”

所有受訪者都認為與中國學生建立友誼很難,認為即便是在都是中國人的校園,也很少有機會和中國學生進行互動。盡管留學研究生自身很想與中國學生建立友誼,但是由于中國學生對與他們建立友誼不感興趣,這使得來華留學研究生與中國學生的互動水平十分低。

3.4 刻板印象

不同文化群體之間可能會因為宗教信仰不同而產生刻板印象。除了刻板印象外,對留學生的偏見和歧視還可能因文化接觸的程度低而加劇,這也可能成為留學生社會文化適應的嚴重障礙。歧視和偏見導致一些留學生對東道國社會文化沒有興趣,從而導致留學生不能適應東道國的社會文化生活。(Ward&Kennedy,1994:329-343)

當來華留學研究生在他們的學科領域進行學習時,他們的經歷也是各不相同。他們表示當與中國人進行交際時,有時會感覺到很不舒服,他們認為中國人有時對他們存在刻板印象或者歧視。盡管他們知道主族人群對留學生持有刻板印象這一現象全球存在,但是當中國人無意識的表現出的那種負面的刻板印象仍然令他們感到難過。

H分享了他在工作室的一次不愉快的回憶:“在我們實驗室,有個女生,對留學生的態度特別差,有次我想要跟她借東西,我還沒有走近,那個女生立即捂著鼻子說‘滾!’。我不知道我做錯了什么,我只是想向她借一下東西。這次經歷讓我感到很難受。”

F滿臉落寞的分享了他的經歷:“有一次坐公交,我站在那邊,無意間碰到了一名女士的身體,她突然就生氣的大叫起來說‘離我遠點,不要碰我’。就好像我是病毒一樣,讓我不舒服。那次以后我就很少坐公交了。”

N同樣表示:“當你坐上公交的時候,你旁邊有一個空位,你會發現周圍的中國人寧可站著也不會走向我旁邊的那個座位。他們完全把你隔離了。你會感覺到心里很難受。”

其他受訪者在公交車上或其它地點都有著相似的經歷。中國人在學習和生活中的許多行為都無意識的表現出了對留學研究生的負面的刻板印象,這些行為阻礙了留學研究生的社會文化適應。一些受訪者表示,中國人的這些行為打消了他們了解中國社會文化的興趣。

4.結語

上述研究結果表明:

(1)來華留學研究生感知到的文化距離影響其在華期間的學術學習,感知的文化距離越大,社會文化適應難度也會越高。

(2)來華留學研究生的語言能力影響其在華學術學習和人際交往,語言能力越差,學術學習壓力越大,人際交往越不容易,社會文化適應也愈加困難。此外,中國學生的英語語言能力同樣影響著來華留學研究生在華的社會文化適應。

(3)來華留學生與主族人群的互動水平影響其社會文化適應,互動水平越低,社會文化適應難度越大。

(4)主族人群對來華留學研究生負面的刻板印象同樣影響甚至阻礙來華留學研究生在華期間的社會文化適應。主族人群對其負面的刻板印象越多,來華留學研究生就愈加失去了解中國社會文化的興趣,從而也就使其更加難以適應中國社會文化。

因此,為了讓來華留學研究生更好地適應中國社會文化,留學研究生不僅需要了解中國文化以及兩國的文化差異,而且需要提高自己的漢語水平;中國學校方面需要安排留學研究生與中國研究生一起上課,增加留學研究生與中國學生之間的互動性;中國學生同樣需要提高自己的英語水平,克服對留學研究生的刻板印象,以東道主的身份幫助留學研究生更好的適應中國的社會文化。