高密度電阻率法在溶巖塌陷區探測中應用研究

劉振雄

摘要:對溶巖發育地區的地面塌陷區域,進行了高密度電阻率法探測應用研究。介紹了高密度電阻率法的工作原理,數據處理及異常解釋推斷,取得了良好應用效果,進一步說明高密度電阻率在工程地質中的高效經濟實用性優點。

Abstract: The application of high-density resistivity method is studied in the ground collapse area of lava-producing areas. The working principle, data processing and abnormal interpretation of high-density resistivity method are introduced, and good application results are obtained, which further demonstrates the high-efficiency and economical advantages of high-density resistivity in engineering geology.

關鍵詞:高密度電法;溶巖;異常

Key words: high-density resistivity method;lava;abnormal

中圖分類號:P631.3+22 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1006-4311(2019)09-0162-03

0 ?引言

目前工程地質勘察中,溶巖發育地區問題越來越來多,溶巖不僅會導致基巖面起伏很大,而且產生很多溶侵蝕帶,溶洞,土洞等不利地質現象,對基礎建設結構安全存在的隱患越來越大,近些年來,由巖溶發育引起的地面塌陷,基礎工程建筑物不均勻沉降等地質災害愈發增多,直接威脅著人們的生命和財產安全,因此,對溶巖發育地區進行科學的探測,查明地下基巖起伏,溶蝕帶和溶洞等不良地質,為工程設計和施工提供有價值的科學依據。

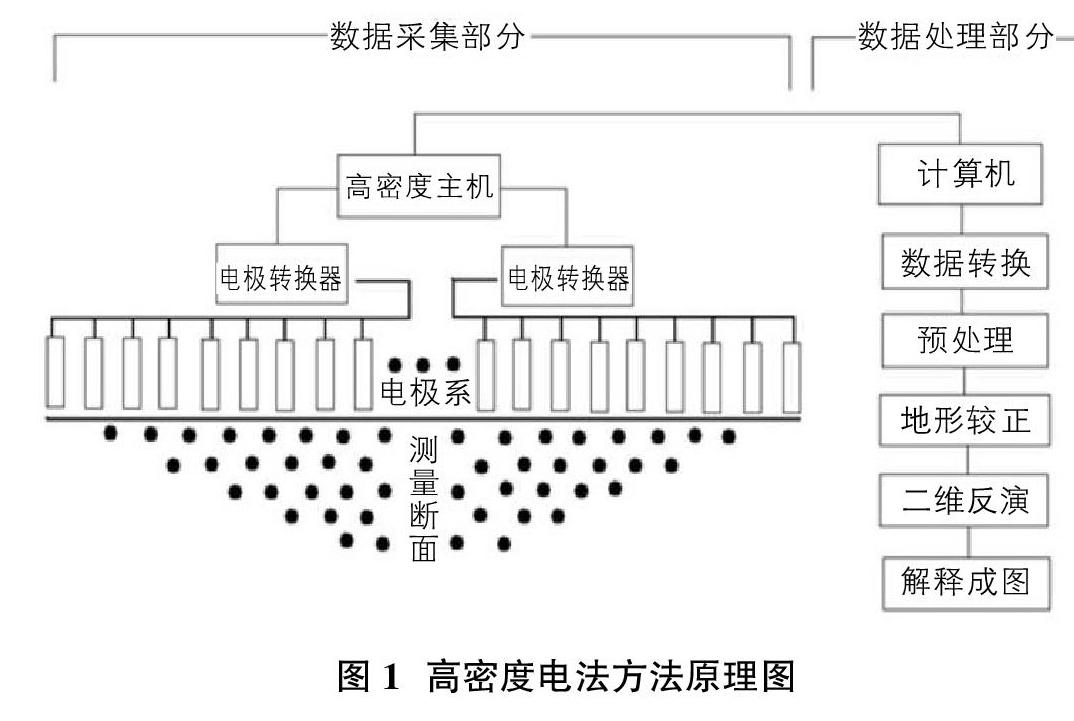

1 ?高密度電阻率法基本原理

高密度電法的物理前提是地下介質間的導電性差異。和常規電阻率法一樣,它通過供電電極向地下供電流I,然后再測得測量電極間電位差ΔV,從而求得該測量點的視電阻率值ρs=KΔV/I。若排列電極的電極距不變,而記錄點位置移動時,即為電剖面法,測地電橫向變化;若排列電極的電極距變化,而記錄點位置不變時,即為電測深法,測地電垂向變化;高密度電法是電剖面法與電測深法兩種技術結合并同時進行,一次完成二維視電阻率剖面,供地質解釋使用。

2 ?測區地質概況

案例1:測區內出露地層主要有石炭系上統黃龍組、船山組和第四系全新統沖積層。①石炭系上統黃龍組(C2h2):位于塌陷區西南方400m處,厚層狀白云巖夾白云灰巖,局部具大理巖化及矽卡巖化。地層總體走向北西,傾向北東,傾角5°。②石炭系上統船山組(C2c):隱伏于塌陷區下部,淺灰色厚層狀細(微)晶灰巖、白云質灰巖通達,交通較為便利。該區以往局部發生過兩次塌陷坑事故,深度約1m。根據區域地質資料可知,該區下部為石炭系船山組灰巖,巖溶較發育,表層松散層較薄,易形成巖溶塌陷地質災害、礫狀灰巖。地層總體走向北東,傾向北北西,傾角10°。③第四系全新統沖積層(Q4al):由亞粘土、亞砂土和砂礫石層組成,主要沿東側溪流分布。厚度不詳。塌陷位于弋陽縣曹溪鎮東港村西港村小組南側,有鄉村公路。

案例2:根據已知地質資料場地及周邊一定區域上部主要為第四系全新統桂洲組,巖性為淤泥、粉砂、黏土、細砂、中砂等。經鉆探揭露,下伏基巖有第三系粉砂巖、礫巖和石炭系泥巖、灰巖。局部分布有第四系殘積土,為礫巖、粉砂巖風化而成。

斷裂構造;場地及周邊一定區域內無斷裂構造,外圍的斷裂構造均為非活動性斷裂構造,對場地的穩定性沒有影響。本場地未發現斷裂構造形跡,場地是穩定的。

巖土層的劃分:

根據本次鉆探揭露的情況,勘察場地地基土主要由人工填土(Qml)、第四系沖洪積層(Qal+pl)、殘積層(Qel)、第三系粉砂巖(E)及石炭系(C1)灰巖組成。

3 ?工作技術方法

在野外進行工作時,高密度電法采用溫納排列裝置,為獲得更多的信息及足夠的探測深度,電極距采用5m進行觀測,電極數最大可120個,單條測線最長度600m。實際觀測時,電極釘均用泥土封孔,澆灌鹽水,保證了電極接觸良好性。每個排列的觀測始末均對儀器和多路轉換器的電源電壓測量,對于儀器電源電壓低于規定時,及時更換了電池。對觀測中出現誤差較大的點,均在現場查明原因并進行了及時處理。工作中,對高密度電纜線定期檢查其完好程度,對不符合規范要求的電線,在現場查明了原因,采取了措施,及時進行了處理。

溫納裝置(WN)的電極排列規律是:A,M,N,B(其中A,B是供電電極,M,N是測量電極),AM=MN=NB為一個電極間距,隨著間隔系數n由n(MIN)逐漸增大到n(MAX),四個電極之間的間距也均勻拉開。該裝置適用于固定斷面掃描測量,其特點是測量斷面為倒梯形,電極排列如圖2。

4 ?資料數據處理

野外采集數據處理經過高密度軟件RES2DINVE反演、并運用SURFER軟件配合,繪制出各剖面視電阻率等值線圖,通過反演后的視電阻率剖面結合工區地質資料進行解釋分析。

5 ?異常解釋推斷

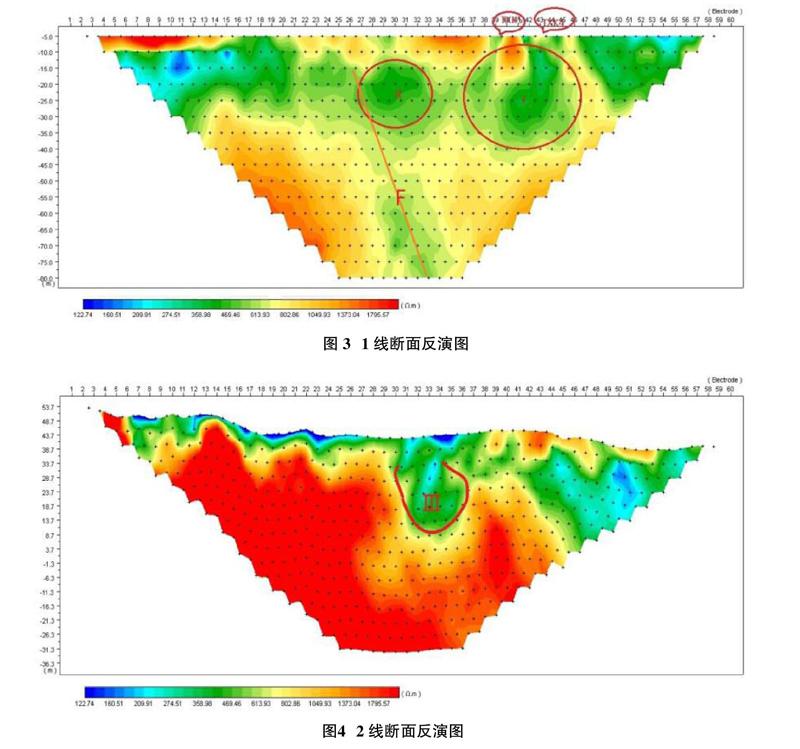

案例1,高密度電法剖面分布在西崗村塌陷區附近2km以內。區內第四系為亞粘土、亞砂土和砂礫石層組成,根據地層含水情況差異,視電阻率約在100~500Ω·m。基巖為石炭系上統船山組灰巖視電阻率大于600Ω·m。

1線如圖3位于村前,34到42號電極穿過塌陷區,41、42號電極位于塌陷坑TXK4邊緣。地表電阻率不均勻,在-30m深處有電阻率分層為基巖界面,Ⅰ號異常位于塌陷區下方呈球狀寬30m、高30m,底部位于-40m深處,推測為巖溶發育 ;Ⅱ號異常位于30號電極處呈球狀,寬20m、高10m距Ⅰ號異常約40m推測為巖溶發育;推測F斷層穿過Ⅱ號異常。該處易形成巖溶發育。

2線如圖4起點位于村西南面,穿過村莊至村北面小溪。剖面整體界面清晰,1到30號電極位置覆蓋層厚度不大約10m左右,在31到36號電極處Ⅲ號異常呈半球形,距36號點距50m左右有巖溶發育,推測該處為巖溶發育。

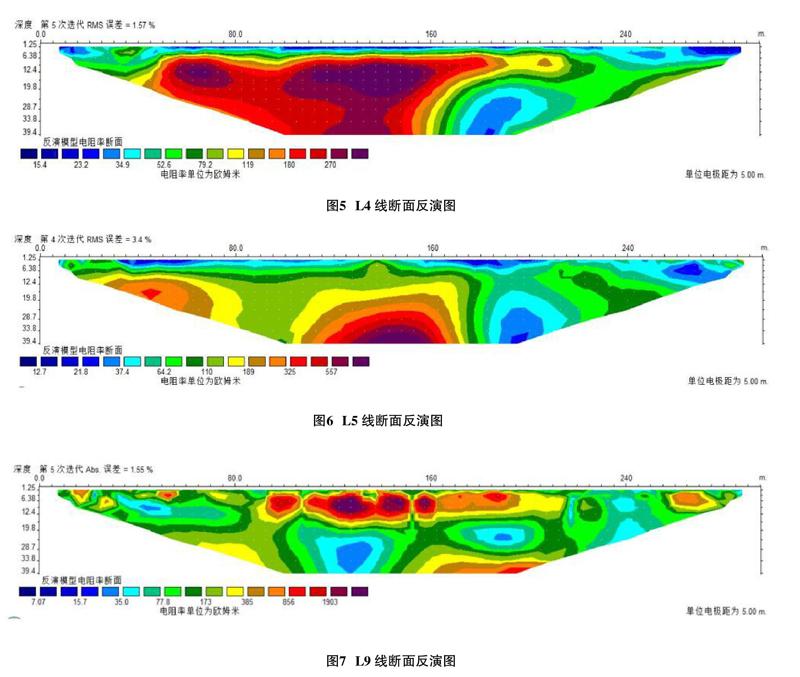

案例2,慶維龍倉儲地塊工程地位于肇慶高新區,根據區域地質圖及附近工程地資料,其上部土層以沖積黏性土、砂土、礫石為主,局部有軟土分布,土質松軟;基底為土石炭系砂巖、灰巖、頁巖。場區無大斷裂通過。場區主要重點和難點為軟土、巖溶。

根據區域地質圖及附近工程地資料,其上部土層以沖積黏性土、砂土、礫石為主,局部有軟土分布,土質松軟;基底為土石炭系砂巖、灰巖、頁巖。場區無大斷裂通過。場區主要重點和難點為軟土、巖溶。區內含水填土,沖積淤積層,風化層電阻率20~100Ω·m。基巖電阻率300~1000歐Ω·m。

L4線如圖5電阻率背景值72~300Ω·m,位于測線電極35~38號電極,深度-25~-39.4m處呈現出低電阻率,電阻率值18.3~34Ω·m,異常呈扁長橢圓形狀寬15m、高14m,封閉式異常。結合剖面地質資料推測可能形成巖溶發育。

L5線如圖6電阻率背景值70~325Ω·m,位于測線37~39號電極深度-28~-38.4m呈現出低電阻率封閉式異常,電阻率值21~32Ω·m,異常呈橢圓形狀長15m、高10m,底部位于-39.4m異常半未封閉。結合剖面地質資料推測可能形成巖溶發育。

L9線如圖7電阻率背景值70~325Ω·m,位于測線32~35電極號,深度-34~-39.4m呈現出低電阻率,電阻率值21~32Ω·m,異常呈橢圓形狀長15m、高5m,底部位于-39.4m異常未封閉。結合剖面地質資料推測可能形成巖溶發育。

6 ?結論

高密度電阻率法作為一種快速有效的工程物探方法在各種工程勘察中已多次應用。通過本次探測,可以得出以下結論:

①本次高密度電法測量基本查明巖溶發育分布及隱伏基巖界面情況。在區內推測斷層一條、圈定六個巖溶發育。

②高密度電阻率法能夠較準確的查明巖溶發育的位置、埋深等參數,與鉆探配合使用,可以大大減少鉆探工作量,為建筑物的基礎設計和施工提供重要參考價值和指導意義。

參考文獻:

[1]雷宛,鄧一謙,肖宏躍.工程與環境物探[M].北京:地質出版社,2007.

[2]劉昌忠,吳湘濱,朱自強.用高密度電法探測公路地下破壞性巖溶構造[J].湖南交通科技,2004,30.

[3]孔繁良,陳超.高密度電法在清江水布埡庫區滑坡調查中的應用[J].工程地球物理學報,2008,5(2):201-204.

[4]李建華,黃立勇.2007.高密度電法在巖溶、采空區探測中的應用[J].土木工程,21(3):37-39.

[5]劉國興.電法勘探原理與方法[M].北京:地質出版社,2005.