微生物絮凝劑在甘蔗糖業中的應用研究進展

段夢雯,梁達奉,馬瑞佳,陸登俊*

(1.廣西大學 輕工與食品工程學院,南寧 530004;2.廣東省生物工程研究所 (廣州甘蔗糖業研究所),廣州 510316)

蔗汁澄清作為制糖工藝中的中間環節與關鍵環節,對提高產品質量以及糖分的回收起著至關重要的作用[1]。隨著社會的發展,人們對食糖質量的要求正在逐步上升,因此開發處理效率高、無毒且不會發生二次污染的微生物絮凝劑已經成為糖用絮凝劑開發的大趨勢。天然生物絮凝劑因不會對人體產生傷害、易降解和不會對環境造成影響等優點,故與有機合成高分子絮凝劑和無機絮凝劑相比,其安全性較好[2]。另外,傳統的絮凝劑聚丙烯酰胺(PAM)[3]與微生物絮凝劑相比,有毒性殘留的隱患。因此,將這種高效、無毒、無污染的天然生物高分子絮凝劑運用于甘蔗糖業,將為推動糖業的綠色環保可持續發展助力。

1 微生物絮凝劑的簡介

1.1 微生物絮凝劑的定義與組成

微生物絮凝劑(microbial flocculant,MBF)是一種由微生物代謝產生的菌體細胞,其能通過吸附架橋、化學反應等作用將液體中懸浮固體或膠體顆粒凝聚而沉淀分離的特殊代謝物[4],其成分主要為蛋白質、多糖、聚氨基酸等[5]。

1.2 微生物絮凝劑的特點

新型的微生物絮凝劑是一種天然的高分子有機物,有以下幾個特點:(1)安全無毒。已經在醫藥、食品等行業中有所應用[6,7]。(2)高效性[8]。在同樣的使用劑量下,微生物絮凝劑比傳統無機或有機絮凝劑的處理效率更高。(3)無二次性污染[9]。到目前為止,已知的由微生物產生的絮凝物質均能夠自行降解,因此不會造成二次污染。(4)用途廣泛。目前,微生物絮凝劑在水處理、食品加工和發酵工業上有著十分廣泛的應用[10,11]。

1.3 產生絮凝劑的微生物種類

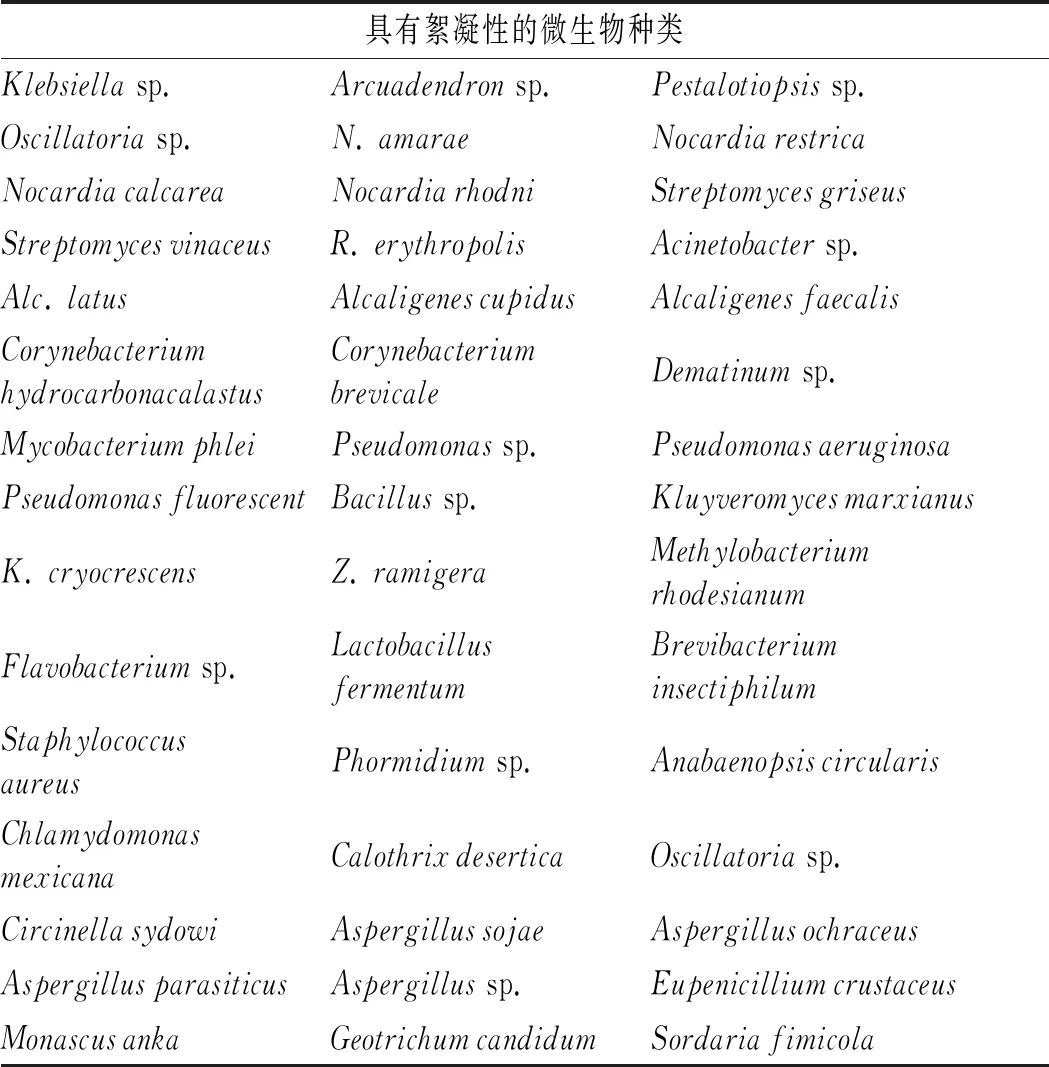

微生物絮凝劑的來源主要為:微生物細胞代謝產物、微生物細胞壁提取物、對微生物細胞利用或克隆所獲得的物質[12],目前已發現60多種微生物絮凝劑產生菌,主要有放線菌、細菌、酵母菌和霉菌等[13],見表1。

表1 微生物絮凝劑的產生菌Table 1 The Producing bacteria of microbial flocculants

2 微生物絮凝劑的絮凝機理

微生物絮凝劑含有羥基、羧基、氨基等親水性基團,其絮凝機理十分復雜,無法用單一的學說加以闡述[14],目前主要有以下幾種學說。

2.1 吸附架橋學說

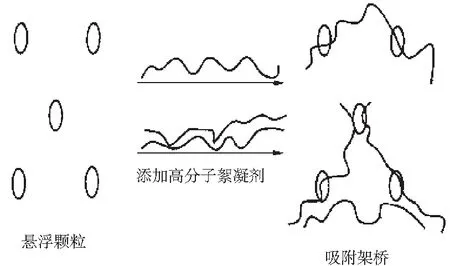

此學說認為,當具有長鏈構象的高分子絮凝劑與懸浮的膠體表面發生吸附行為時,可產生靜電引力、范德華力等作用力,并通過氫鍵、離子鍵等使膠體顆粒團聚吸附在一起,進而在顆粒之間形成“架橋”,使被吸附的懸浮部分聚集成為大的三維網狀的絮凝體,然后有效地沉降下來[15]。因此,這種絮凝被稱為“橋聯絮凝”,是絮凝的重要機理之一。架橋過程見圖1[16]。

圖1 架橋過程Fig.1 The bridging process

2.2 電性中和學說

該機理稱,由于膠體顆粒表面帶負電荷,異于帶正電荷的絮凝劑,因此發生了電荷中和作用。電性中和反應的發生導致顆粒表面電荷密度的改變,電荷密度降低致使顆粒失穩,通過引力克服顆粒間的靜電排斥作用,從而使液體中顆粒可以充分又緊密地接近,在一定條件下,會立即形成網狀結構沉淀。該學說可解釋大部分微生物絮凝劑的絮凝作用,以及解釋溫度、pH值、離子強度、二價陽離子等對絮凝作用的影響[17]。

2.3 雙電層壓縮學說

此學說認為,絮凝劑的絮凝作用是由于存在范德華力和靜電斥力所導致的。當加入含有與膠體粒子電性相反離子的微生物絮凝劑,膠粒互相接近至雙電層并發生重疊時,顆粒之間吸引力變大,碰撞距離變短,合力變為引力作用,從而使顆粒間互相吸引、互相絮凝。

2.4 化學反應學說

此學說認為,微生物絮凝劑的基團可與某些生物大分子的活性基團發生化學反應,從而聚集結合沉淀下來。董曉斌研究發現,可通過增加或減少微生物絮凝劑的某些活性基團來提高絮凝劑效果。

3 影響微生物絮凝劑絮凝作用的因素

3.1 溫度

溫度對于微生物絮凝劑的絮凝效果影響較大,特別是蛋白質類的絮凝劑的絮凝效果更好。溫度上升會引起懸浮顆粒和膠體顆粒的運動速度加快,進而引起絮凝率的升高;此外,較高的溫度導致分子鏈斷裂,結構發生變化,致使活性降低[18,19]。

3.2 pH值

王蘭等[20]通過研究發現,體系pH值的變化也對微生物絮凝劑的絮凝作用有很大影響,這是由于pH的改變直接影響著絮凝劑和膠體顆粒表面所帶電荷的種類、中和電荷的能力以及帶電狀態,從而對它們之間的靠近和吸附行為造成影響。在某個范圍內的pH值,微生物絮凝劑的絮凝效果較好,這是因為在該范圍內的pH值,膠體顆粒表面所帶的電荷數相對較少,使得顆粒間的相互排斥力被削弱,進而促進了顆粒與絮凝劑之間的橋聯作用,增強其絮凝的效果。另外,對于不同來源的微生物絮凝劑而言,每種菌都有其最佳pH值。

3.3 微生物絮凝劑的分子結構及分子量

據報道,微生物絮凝劑的分子量在一定程度上影響著絮凝的活性,分子量越大,其絮凝效果越好。目前,微生物絮凝劑大部分是蛋白質與多聚糖類的大分子,分子量大都在幾十萬到幾百萬。此外,具有線性結構的絮凝劑分子的絮凝效果較好,而具有交聯分子結構或支鏈結構的微生物絮凝劑的絮凝效果較弱[21]。

3.4 微生物絮凝劑的添加劑量

一般來說,微生物絮凝劑的投加劑量都有一個最佳值,在較低的濃度區間內,隨著絮凝劑濃度的升高,絮凝作用增強,然而達到一定濃度后,持續添加絮凝劑,絮凝效率會降低。實驗表明:由于大分子在固體顆粒上形成架橋的可能性很大,因此絮凝劑加入量的最佳值一般約為固體顆粒表面能夠吸附的大分子化合物的最大量的一半[22]。

此外,金屬離子與其他無機離子、加入微生物絮凝劑時的攪拌速率、培養時的通氣量、培養體積等也會對絮凝劑的絮凝效果產生一定的影響[23]。

4 微生物絮凝劑在甘蔗糖業中的應用

食用糖是我國重要的戰略儲備物資之一[24],且制糖工業是我國一項重要的經濟產業,如何有效地改進生產工業,提高產品質量,為企業創造效益,同時又能減少排污量是目前急需解決的問題。其中澄清工序對于保證產品穩定性和提高產品感官品質起著關鍵的作用。如今,微生物絮凝劑已經被成功地應用在食品加工、發酵工業和水處理行業中。尤其在給水、廢水處理方面有著十分廣泛的應用,但對于制糖行業國內外的研究較少。目前,國內研究的采用微生物絮凝劑處理蔗汁,均達到了一定的脫色效果。李楠等[25]用從活性污泥中篩選得到的富產絮凝劑菌株的輪枝孢屬作為蔗汁澄清絮凝劑,絮凝率為69.2%,所得清汁的色值為87.4 IU。吳春蘭等[26]利用3種微生物絮凝劑進行蔗汁澄清實驗,結果表明:微生物絮凝劑可加快混合汁的沉降速率,壓縮了濾泥體積并且具有脫色效果。由于吳春蘭等的實驗結果除濁效果不太理想,羅玉琴等[27]用聚丙烯酰胺與微生物絮凝劑BN-25復配處理蔗汁,有著較好的澄清效果,經過處理后,清汁色值僅為273 IU,濁度僅為84 MAU,澄清效果明顯優于單獨使用聚丙烯酰胺,并將聚丙烯酰胺添加量降低了75%以上。此外,Luo 等[28]將微生物絮凝劑與聚丙烯酰胺復配之后處理蔗糖混合汁,澄清效果也明顯優于單獨使用聚丙烯酰胺的效果。李雨虹等[29]以地衣芽孢桿菌作為出發菌株,利用紫外誘變的方法選育出了1株絮凝劑的高產菌株,進而利用它對蔗汁進行澄清,結果表明:突變株產微生物絮凝劑的絮凝活性相比于出發菌株提高了17%;2 mg/kg聚丙烯酰胺與10 U/mL微生物絮凝劑處理蔗汁的澄清效果沒有很大差異。Zhuang等[30]用糖蜜取代蔗糖作為生物絮凝劑發酵中的唯一碳源,然后采用來自地衣芽孢桿菌的生物絮凝劑澄清后,清汁的色值和濁度分別達到1267 IU和206 IU,這些值幾乎與用聚丙烯酰胺處理后獲得的值相同。由以上實驗結果可知,微生物絮凝劑與傳統絮凝劑相比有著更高的絮凝率與良好的澄清效果,由此可見,其在甘蔗糖廠的澄清工藝中有著很大的應用潛力。

5 展望

新型的微生物絮凝劑和常規的絮凝劑相比,有非常多的優點,目前對于微生物絮凝劑的研究還有很大的發展空間:

(1)有關微生物絮凝劑的研究大部分還停留在實驗室的研究與開發環節,與其實際應用存在一定的差異。所以日后應對規模化的生產工業試驗進行研究,為甘蔗糖業的生產提供依據。

(2)絮凝過程及機理研究不充分,評價絮凝活性指標單一,安全性評價體系不完善。日后應從生物、化學和物理等方面采用多角度、多層次、多種形式的工藝來研究微生物絮凝劑的絮凝機制,并對微生物絮凝劑建立完善的評價體系。

(3)微生物絮凝劑的發展與應用受生產成本的限制。因此,通過利用廉價培養基來降低微生物絮凝劑的成本將成為未來微生物絮凝劑的研究方向之一。

(4)微生物絮凝劑的種類繁多,但單一的絮凝劑實際運用卻很小。因此,復合型微生物絮凝劑的開發和復配也將會成為日后研究的熱點之一。