與地下廣場銜接的下穿地道設計

周 敏

(同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 引 言

隨著城市交通量逐年上漲,而城市用地卻越來越緊張,地下空間的有效利用受到越來越多的關注。杭州錢江新城核心區通過動態交通與靜態交通的結合,將各個建筑地庫相互聯系,形成地下空間整體開發[1];天津濱海新區的泰達現代產業服務區通過在地下修建環路連接各地塊的地庫,有效整合地下空間,減輕了地面道路的壓力[2];天津海河東路地道及主廣場整合了城市地道、城鐵出站集散、公交車站、停車場等多種地下空間,解決了人員疏散及交通問題,改善了地面景觀環境[3]。

本文介紹了松原市建華路下穿地道項目的全過程設計,包括總體地道方案設計、地道結構節點設計和地道基坑設計。該項目的設計和實施受到業主及社會的廣大好評。本文旨在為類似項目建設,尤其是地下空間的開發提供參考。

1 項目背景

該工程位于松原市火車站站房北側,是松原市中心城區的門戶。根據松原市火車站周邊地區修建性詳細規劃,松原火車站南、北兩側將打造成商業廣場,南、北商業地塊圍繞廣場布置,勾勒廣場圍合空間;南、北商業廣場設置在地面層,以步行空間為主,如圖1所示。火車站前北側廣場開發地下一層,主要為地下商業和地下停車場空間。火車站前北側道路建華路采用下穿地道的方式通過地面廣場。建華路是一條東西走向的城市次干路,設計范圍內紅線寬度50m。火車站東側緊鄰新建的長途客運站。

圖1 火車站前北側地面層規劃圖

2 下穿地道方案設計

按照“以人為本”的設計理念,將火車站前廣場地面層設計為步行空間,建華路的主線交通放置在地下一層;建華路在地面層設置輔道,輔道交通在站前廣場東、西兩側斷頭。建華路為城市次干路,現狀交通流量為803 p c u/h,預測交通流量為1 032 p c u/h。建華路主線采用雙向四車道下穿地面廣場,能夠滿足建華路近遠期的交通通行需求。為保證建華路地面輔道的通行能力,輔道設置為雙向四車道。

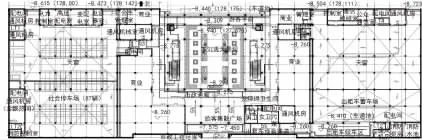

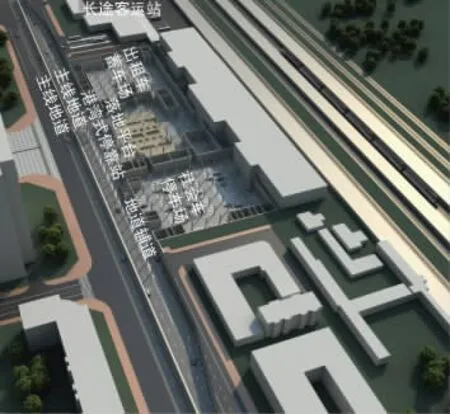

站前廣場地下一層平面尺寸為226m×69.7m,主要由西側社會車輛停車場、東側出租車蓄車場和中部帶商業的旅客集散廣場組成,服務對象是松原火車站車流和人流,如圖2所示。為方便車輛進出地下停車場,設計時將建華路地道與站前地下廣場銜接,即在主線下穿地道的南側設置兩根輔道,車輛通過輔道采用右進右出的方式進出地庫。同時為滿足火車站在地下落客的需求,在中部旅客集散廣場北側設置港灣式停靠站和落客平臺,實現全地下停車與落客,旅客可避免極端天氣在地面進出站的困擾。下穿地道主線進入輔道由加減速車道過渡,加減速車道長度設計為50m。地道總體設計將市政地下空間和鐵路建筑地下空間連為一體,完成市政交通和鐵路交通的相互轉換,如圖3所示。

圖2 站前廣場地下一層平面圖

圖3 站前地下一層方案圖

根據建華路總體交通組織,建華路地道主要供到發火車站的社會車和出租車以及過境車輛使用。建華路輔道則主要供公交車、長途客運車、沿線地塊車輛使用,沿線道路與輔道交叉口采用右進右出的方式。公交車站設置在地面廣場東西兩側位置(輔道斷頭處)。

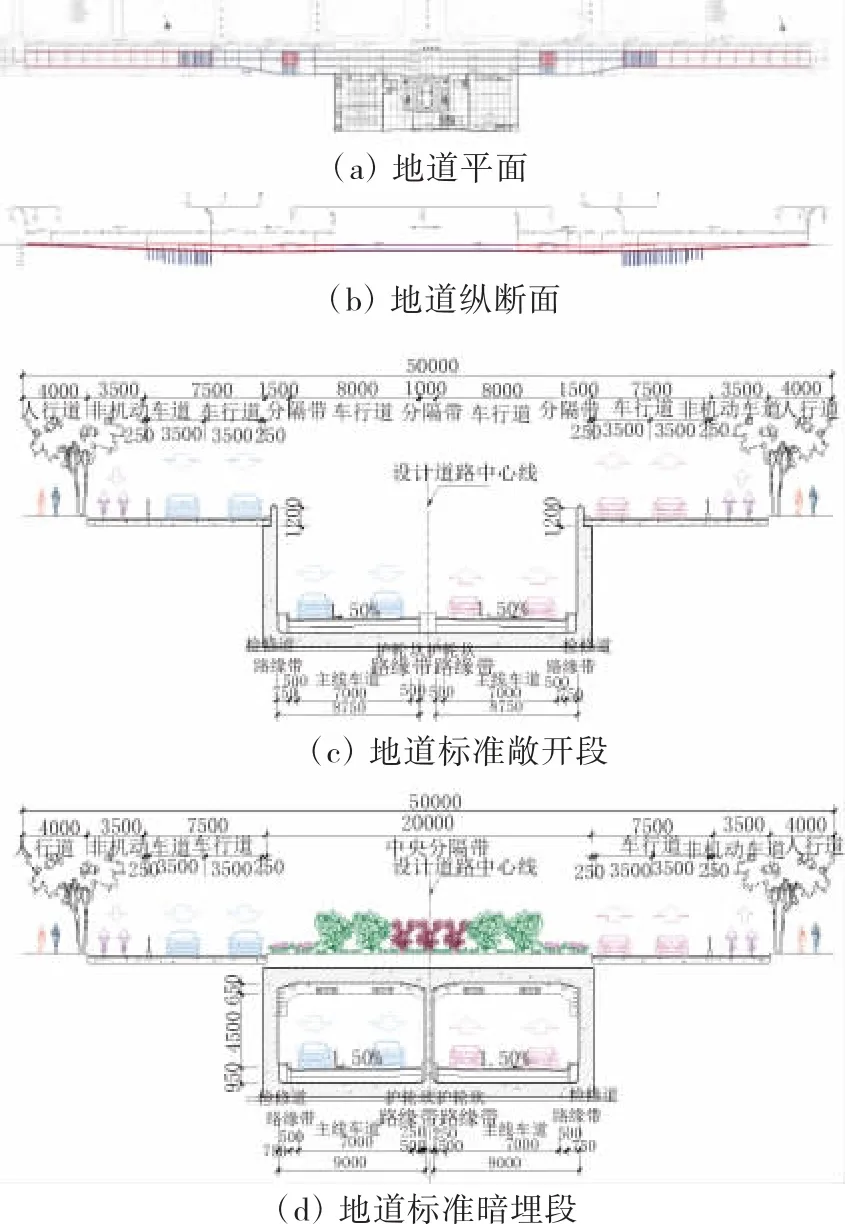

建華路下穿地道由敞開段和暗埋段組成,暗埋段長度主要由地面廣場范圍確定,為少占用地面空間,建華路的加減速車道設置為暗埋段,最終確定暗埋段長度為507.074m,其中有226m地道結構與站前地下廣場結構合建,地下廣場地面為平坡,因而地道暗埋段縱向設置0.8%緩坡銜接。考慮到松原為寒冷地區,下穿地道爬升縱坡不大于3.5%,車行凈空高度為4.5m,最終確定地道東、西兩側敞開段各長230m,下穿地道總長967.074m。其總體布置如圖4所示。

地道建成后風機設備的使用和維護費用在運營成本中占比較大,為減少后期運營費用,設計利用暗埋段頂板上的中央分隔帶空間,在兩處暗埋段頂板上開一個17.4m×14m的洞口,形成自然通風口。經復核,地道無須另外設置風機設備即可滿足地道通風的要求。通風口位置如圖4所示。

圖4 地道總體布置圖(單位:mm)

地道外側檢修道下設置300mm×500mm的邊溝,并在地道兩處縱坡低點設置附件式排水泵站,雨水經由檢修道邊溝進入地道泵房,最終排入市政雨水管網。

3 下穿地道結構設計

3.1 自然條件

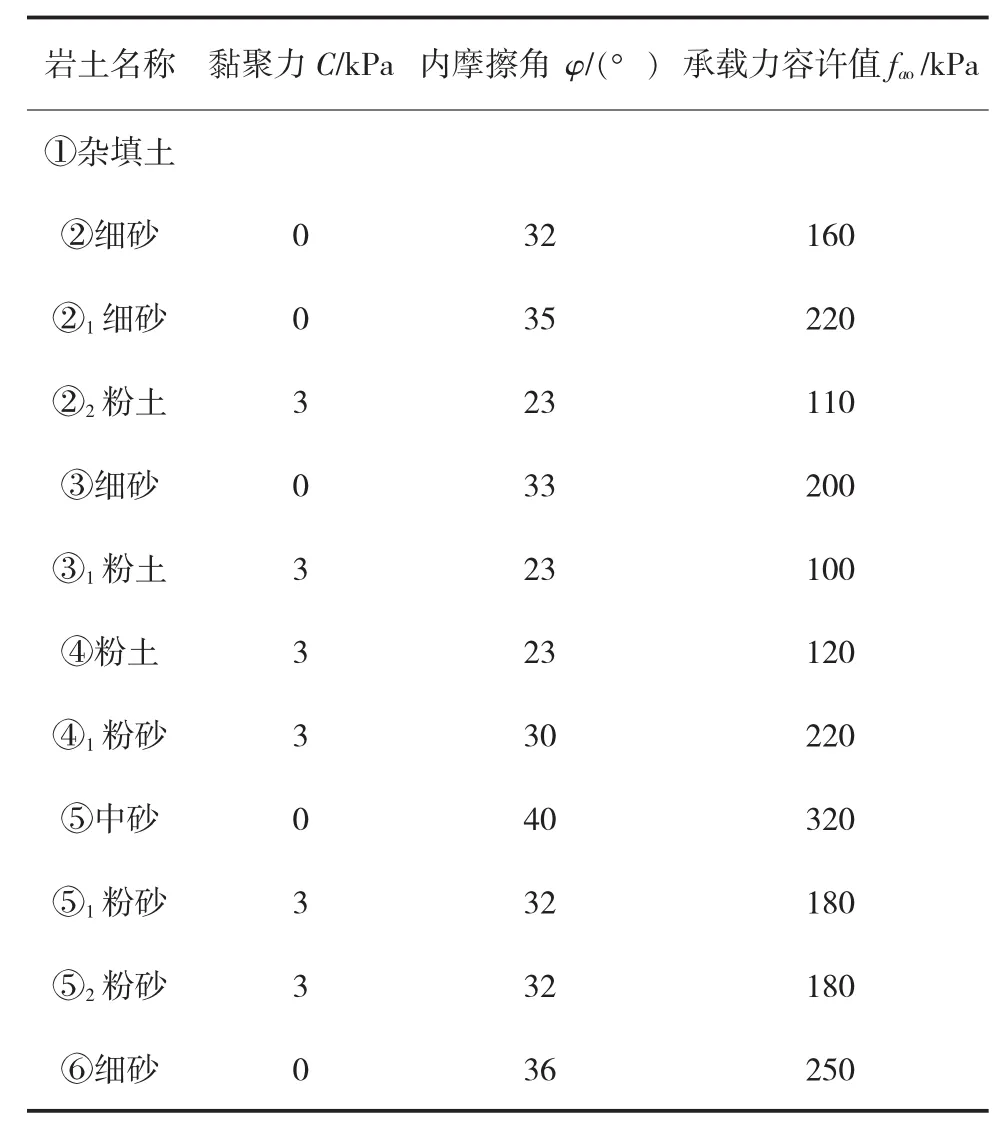

該工程地面標高133.65~135.09m,場地地貌單元屬于松遼狀平原之第二松花江高漫灘。場地土物理力學參數見表1,地道主要位于①雜填土、②細砂和③細砂中。場區地下水穩定水位在2.60~3.40m(標高為 131.19~131.73m),抗浮水位標高為132.50m。松原市抗震設防烈度為8度,設計地震動加速度值為0.20g,設計特征周期為0.35 s,設計地震分組為第一組,建筑場地類別為Ⅱ類,場地20m深度范圍內無地震液化影響。

表1 擬建場地巖土層物理力學參數

3.2 地道結構方案

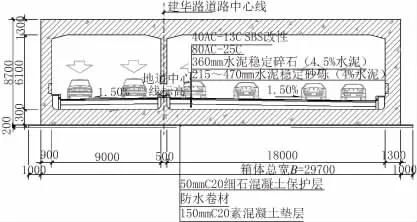

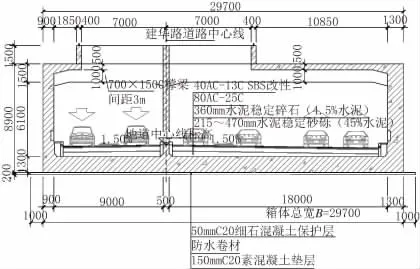

根據地道方案,地道暗埋段設計為整體式箱形結構,主線暗埋段采用單箱雙孔結構,單孔凈跨9m,覆土厚度為0.88~1.3m,頂底板、側墻壁厚設計為900mm。有加減速車道的暗埋段采用單箱雙孔結構,如圖5所示。單孔凈跨9~18m,覆土厚度0.3~1.1m,頂底板、側墻壁厚h按照計算選取:凈跨為9~13.5m時,h=1 100mm;凈跨為13.5~18m時,h=1 300mm。自然通風口設置在有加減速車道暗埋段范圍內,為滿足頂板開洞的需要,將頂板改為梁板式結構,如圖6所示。有輔道的暗埋段采用單箱三孔結構,單孔凈跨8.5~9.0 m,覆土厚度0.77~0.96m,頂底板、側墻壁厚設計為900mm。

圖5 有加減速車道暗埋段圖(單位:mm)

考慮到地下水位較高,敞開段采用封閉的U形槽結構,U形槽側墻高度1.7~8.7m。為減小側墻底部受力,在敞開段側墻高度超過7.5m、不侵入建筑限界的情況下,頂部增設撐梁。

圖6 自然通風口暗埋段圖(單位:mm)

地道結構15~30m設置一條變形縫。擬建場地抗浮水位132.5m(設計地面以下1.2~2.5m),基礎埋深較深的敞開段(基底埋深超過5.8m),其自重無法滿足抗浮要求,設計采用?800鉆孔灌注樁輔助抗浮。

3.3 大跨箱涵結構計算

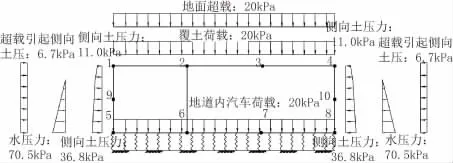

有加減速車道的暗埋段凈跨達到18m,屬大跨結構。地道設計使用年限為100 a,抗震設防類別為乙類,地道結構環境類別為二b類,裂縫控制等級為三級,即最大裂縫寬度不大于0.2mm。設計計算模型如圖7所示。計算荷載如下:

圖7 大跨箱涵計算簡圖

(1)覆土荷載:覆土厚度按1m計,重度20 kN/m3。

(2)水、土壓力(分算):土內摩擦角按30°取,側向土壓力系數則為0.333,地下水位按地面以下2m計。

(3)地面超載:按20 kPa計。

(4)地道內汽車荷載:按20 kPa計。

(5)混凝土收縮:按頂板降溫15℃考慮。

(6)溫度荷載:按頂板±30℃考慮。

(7)地震作用:采用擬靜力法[4],按式(1)計算水平地震力,考慮兩個方向的地震作用:

式中:FihE為計算質點的水平地震力,kN;η為水平地震作用修正系數,取0.25;Ag為地震動峰值加速度,為 0.2g,m/s2;mi為計算質點的構筑物質量,t。

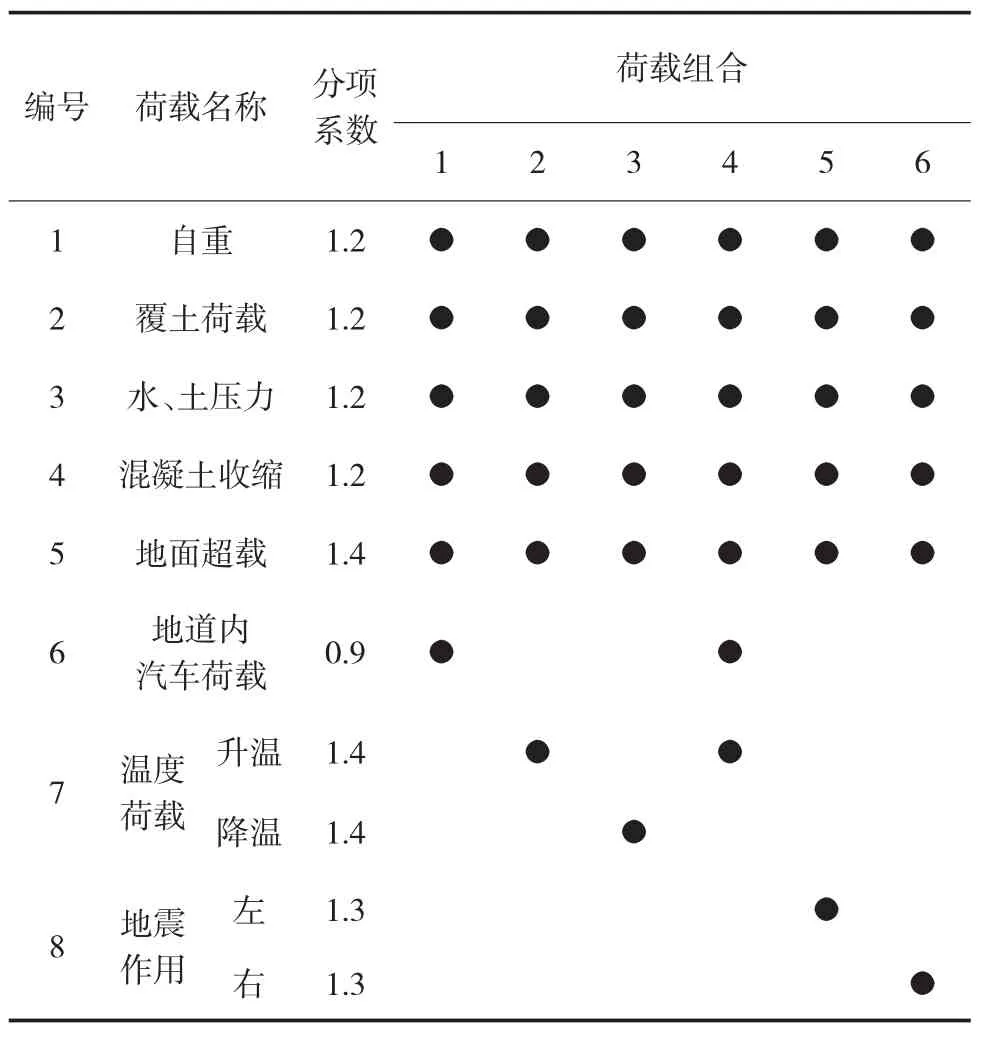

地基反力采用彈簧模擬,彈性抗力系數取10 000 kN/m3。地道結構計算荷載組合考慮六種,見表2。其中,荷載組合1~4為承載能力極限狀態和正常使用極限狀態驗算,荷載組合5、6為抗震驗算。

表2 地道結構荷載組合

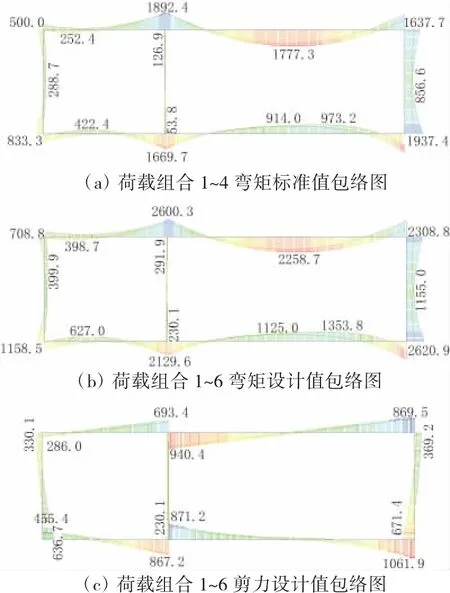

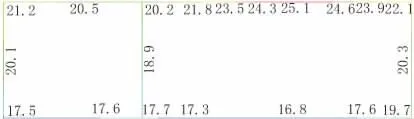

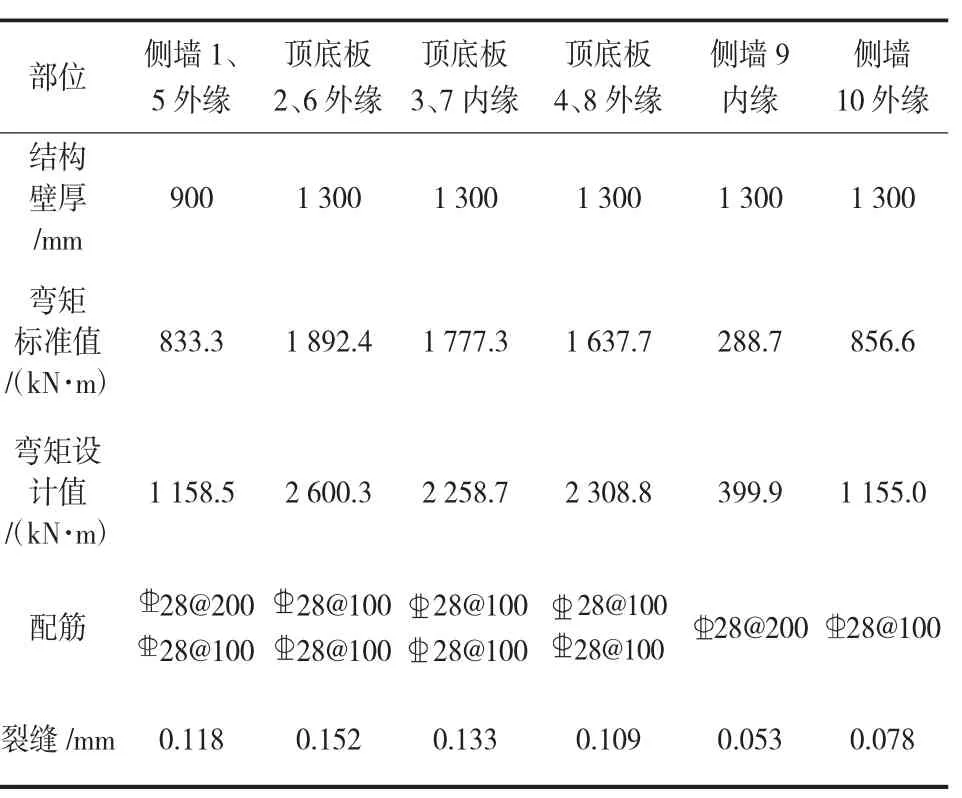

采用midas/Civil建立平面應變模型,模型按結構軸線建立,計算得出有加減速車道地道結構的內力包絡圖和變形包絡圖,如圖8、圖9所示。由內力計算結果可知,地道受力最不利位置為頂底板和中墻交接處、頂底板大跨跨中及轉角處,在頂板角部設置1 200mm×300mm加腋,地道結構各部位配筋見表3(部位參照圖7),結構配筋主要由正常使用極限狀態下荷載組合1~4所產生的彎矩值控制。根據圖8c,采用設計壁厚的地道結構均能滿足各工況下的斜截面抗剪強度要求。由圖9可知,地道頂板大跨跨中變形最大,各部位變形均小于l0/300,其中l0為結構中心線跨度。綜上所述,該工程凈跨18m的單箱雙艙地道箱涵,覆土厚度不大于1m時,設計采用普通鋼筋混凝土結構,其受力和變形能夠滿足要求。

4 下穿地道施工

建華路地道基坑開挖深度1.8~12.9m,開挖寬度22.3~31.7m,涉及的開挖土層主要為①雜填土、②細砂和③細砂。建華路為現狀道路,道路沿線有住宅、醫院、派出所、火車站房等多層建筑物,均為淺基礎建筑物。道路下埋設有電力、熱力、給水、雨污水等多種市政公用管線,部分與基坑重疊的管線需搬遷至施工范圍以外,其余距離基坑邊線小于3倍基坑開挖深度的管線均予以保護。建華路為站前唯一道路,施工期間需維持部分交通,以保證火車站進出站的正常使用。此外,建華路地道基坑南北兩側均需設置10m寬的施工臨時便道。綜合考慮地道基坑的地質條件和周邊環境,地道采用明挖順筑,圍護結構選用排樁+內支撐結構,根據計算,基坑方案如下:

圖8 有加減速車道地道結構的內力包絡圖

圖9 有加減速車道地道結構的變形包絡圖(荷載組合 1~6,單位:mm)

表3 地道結構配筋計算表

(1)開挖深度1.8~2.5 m的敞開段基坑:懸臂式?650S M W工法樁+坑內攪拌樁裙邊加固。

(2)開挖深度 2.5~5.0 m的敞開段基坑:?650S M W工法樁+一道鋼支撐。

(3)開挖深度 5.0~6.0 m的敞開段基坑:?850S M W工法樁+一道支撐。

(4)開挖深度 6.0~8.0 m的敞開段基坑:?850S M W工法樁+兩道支撐。

(5)開挖深度 8.0~9.3 m的敞開段基坑:?800鉆孔灌注排樁+?850三軸攪拌樁止水帷幕+兩道支撐。

(6)開挖深度 8.8~9.8m的暗埋段基坑:?800鉆孔灌注排樁+?850三軸攪拌樁止水帷幕+兩道支撐。

(7)開挖深度12.8~12.9 m的泵房段:泵房與暗埋段合建,局部深坑處采用?850三軸攪拌樁重力壩圍護結構。

按照設計方案實施,整個地道施工過程確保了松原火車站的正常運行,同時也保證了周邊建筑物、地下管線的變形在允許范圍值內。

5 結 語

通過介紹松原火車站前建華路地道項目的設計,獲得以下結論:

(1)在主線地道南側設置輔道,合理將市政地下空間和鐵路建筑地下空間連為一體,完成了市政交通和鐵路交通的相互轉換。

(2)凈跨18 m的單箱雙艙地道箱涵,覆土厚度不大于1m,設計采用壁厚1 300mm的普通鋼筋混凝土結構,其受力和變形能夠滿足要求。

(3)砂土層地區地道基坑圍護選用排樁+內支撐結構,保證地道施工、火車站正常運行及周邊環境的安全。