今存卷本《琴操》偽書考

文◎劉 晶

今存《琴操》之書歸結起來有兩種:清王謨《漢魏遺書鈔》輯本(以下簡稱“王謨本”)和卷本。前者不分卷,后者分卷上、卷下和補。卷本卷上列二十七題,有具體條目文字二十六題(其中兩題示有缺文),有目無錄一題;卷下列條目二十四題,有具體條目文字二十二題(其中一題示有缺文),有目無錄兩題;補,因版本不同,或有五題,或有九題。

相較王謨本只有一個版本,卷本有九個本子,分校本和未校本兩個系統。其中校本六種,孫星衍《平津館叢書》本(以下簡稱“孫校本”)、嚴可均《蔡中郎集》本(同孫校本)、黃奭《漢學堂叢書》本(孫校本增校本)、楊宗稷《琴學叢書》本(孫校本刪校本)、商務印書館《叢書集成初編》本(同孫校本)和吉聯抗《〈琴操〉兩種》本(同孫校本);未校本三種,顧修《讀畫齋叢書》本(以下簡稱“顧刊本”)、阮元《宛委別藏》本和徐干《邵武徐氏叢書初刻》本(顧刊本附四庫未收書提要)。卷本版本歸結起來實際是三種:孫校本、顧刊本和《宛委別藏》本。

經學者比勘考證,對卷本性質提出如下看法。

其一,認為卷本是《琴操》傳本(以下簡稱“傳本說”)。此觀點由清馬瑞辰《〈琴操〉校本序》明確提出,其曰:“《唐志》載《琴操》一卷,視隋已亡二卷。《中興書目》言琴調周詩五篇、古操引共五十篇,視《崇文總目》總五十九章,又亡其四。若《宋藝文志》載孔衍《琴操引》三卷,蓋僅據《隋志》存其目,非真有全書也。陳氏書錄所載周詩五篇、操引二十一篇,與今本合,是今本所傳即直齋所見之本。”①(清)孫星衍《〈琴操〉校本》(《平津館叢書》本),載《續修四庫全書》(第1092 冊),上海古籍出版社2002年版,第145 頁。

其二,推測卷本為王謨本的整理本(以下簡稱“整理本說”)。此觀點見于吉聯抗《〈琴操〉考異》,其曰:“所謂《琴操》,原來是一八〇〇年以前王謨《漢魏遺書鈔》里的一種輯佚本,在以后三五年間,有人在此基礎上加工潤色,改頭換面,到一八〇五年以前作為《讀畫齋叢書》中的一種時,就換成另一種面貌了。一八〇五年收入《平津館叢書》時,孫星衍又做了些校勘,加上些校注,便儼然成為一種原本古籍。”②吉聯抗《〈琴操〉考異》,《音樂研究》1982 年第2 期,第62 頁。

其三,認為卷本是《琴操》的后世輯本(以下簡稱“輯本說”)。此觀點見于馬萌《〈琴操〉版本考辨》③馬萌《〈琴操〉版本考辨》,《許昌學院學報》2010 年第4 期。,王小盾、余作勝《從〈琴操〉版本論音樂古籍輯佚學》④王小盾、余作勝《從〈琴操〉版本論音樂古籍輯佚學》,《音樂研究》2011 年第3 期。,鄧安生《〈琴操〉的版本與作者》⑤鄧安生《〈琴操〉的版本與作者》,《民族文學研究》2014 年第5 期。。其中,王小盾、余作勝之文論述比較詳細,該文在駁斥了“傳本說”和“整理本說”后,提出“讀畫齋本既然不是原本,又不是遺書鈔本的整理本,那么,它的性質其實就明朗了,它只是一種輯本。”

筆者以為,此書是《琴操》亡佚后于清初出現的,并非原書(故談不上殘書),而是后人輯合之書,但也不是《琴操》的輯佚本,因為其內容來源遠不止《琴操》佚文。因此,卷本《琴操》整體上來說是偽書,詳考如下。來源也未交代。該本比孫校本刊刻早七年,與孫氏底本比較,除個別字用法不同,沒有任何區別。可見,孫氏底本同于顧刊本,甚至就是顧刊本,馬瑞辰《〈琴操校本〉序》曰“今《讀畫齋叢書》所傳本”⑥同注①。似乎就是這個意思。

《宛委別藏》本,阮元所獻,是阮元任浙江學政、巡撫期間所獲。其卷數、文字與顧刊本、孫氏底本比較,除個別字用法不同,還有一個重大區別,即表示夷、狄、匈奴之類的文字,《宛委別藏》本一概作空字或者用它字代替。計有:顧刊本卷上《岐山操》“狄”“狄”“狄戎”三處⑦《琴操》(《讀畫齋叢書》本),載清華大學圖書館藏《讀畫齋叢書·己集》,第7 頁。,卷本空字⑧《琴操》(《宛委別藏》本),江蘇古籍出版社1988年版,第12—13 頁。;又有“不能化夷狄”⑨同注⑦。之“夷狄”,卷本作“邊裔”⑩同注⑧,第12 頁。。顧刊本卷下《河間雜歌·怨曠思惟歌》“匈奴”“胡”“西羌”“胡”“胡”“胡”六處?同注⑦,第15 頁。,卷本空字?同注⑧,第50—51 頁。。顧刊本卷下《河間雜歌·霍將軍歌》“匈奴”?同注⑦,第13 頁。,卷本空字?同注⑧,第48 頁。。

一、卷本《琴操》是清康熙、雍正年間才出現的

卷本《琴操》最常見的是孫校本。孫星衍作《〈琴操〉校本》,于嘉慶十一年付梓,收入《平津館叢書》,題作“嘉慶丙寅春二月平津館刊藏”。此校本在刊印時未交代底本來源。剔除校語,就是底本。該底本暫稱為“孫氏底本”。據所附馬瑞辰序,此底本不晚于嘉慶十年。

顧刊本,刊于嘉慶四年,無序無跋,顧刊本卷下《河間雜歌·周太伯》“夷狄”“戎狄”?同注⑦,第11—12 頁。二處,卷本作“邊裔”?同注⑧,第28 頁。。

與顧刊本、孫氏底本未交代來源不同,阮元在《四庫未收書提要·〈琴操〉二卷提要》交代該本是他“從征士惠棟手鈔本過錄”?(清)阮元《揅經室外集》(阮氏選樓刻本),載《清代詩文集匯編》(第477 冊),上海古籍出版社2010 年影印版,第816 頁。。 惠棟生年為康熙三十六年至乾隆二十三年,惠棟手鈔本也應出現在這一時期。這是可信的,因為上述空字和易字情況,是清初文人間流傳的避諱現象,到雍正后期才被禁止。陳垣《史諱舉例》曰:“清初書籍避‘胡’‘虜’‘夷’‘狄’。”引雍正十一年皇帝諭內閣曰:“朕覽本朝人刊寫書籍,凡遇‘胡’‘虜’‘夷’‘狄’等字,每作空白,又或改易形聲……揣其意蓋為本朝忌諱,避之以明其敬慎,不知此固背理犯義不敬之甚者也。……嗣后臨文作字及刊刻書籍,如仍蹈前轍,將此等字樣空白及更換者,照大不敬律罪。其從前書籍,若一概責令填補更換,恐卷帙繁多,或有遺漏,著一并曉諭,有情愿填補更換者,聽其自為之。”又引乾隆四十二年皇帝諭,針對康熙年刊刻之書,敕與雍正帝同。?陳垣《史諱舉例》,中華書局2004 年版,第28 頁。阮元生于乾隆朝,阮元錄本不可能是自造的,因為雍正、乾隆已明諭禁止這種避諱現象。因此,從今天所見文本的避諱現象來看,卷本《琴操》最早出現的時間應是清初。

至于阮元錄本空字和易字,并非阮元敢違背禁令。此本是惠棟手鈔本之謄錄本,不屬于雍正所說的“臨文作字”,也不是“刊刻書籍”,陳垣《史諱舉例》引乾隆四十二年修《四庫全書》諭曰:“在謄錄等草野無知,照本抄謄,不足深責。”?同注?,第29 頁。因此,此本保持惠棟手鈔本原貌,“不足深責”。而顧刊本和孫校本是以刊刻面目出現,按圣諭,若不將避諱字自行填補或更換,會照大不敬律罪論。因此,今見顧刊本和孫校本無論如何得來,都已失去康熙、雍正時的原貌。從這個意義上說,此三種本子只有阮元錄本才最接近原本。實際上,阮元于乾隆六十年任浙江學政,嘉慶十年去浙江巡撫職。期間正與孫星衍、鮑廷博等人交游。?參見(清)阮亨《瀛舟筆談》卷10(嘉慶十六年刊本);(清)張鑒《雷塘庵主弟子記》卷2,載《阮元年譜》,中華書局1995 年版,第41 頁。而顧修與鮑廷博交往甚多,《讀畫齋叢書》正是選編自鮑廷博《知不足齋叢書》未收書。?? 參見(清)孫志祖《讀畫齋叢書序》,載清華大學圖書館藏《讀畫齋叢書·甲集》(嘉慶四年刻本)。? (明)馮班《鈍吟雜錄》,載文淵閣《四庫全書》(第886 冊),臺灣商務印書館1986 年版,第556 頁。? (清)馬骕《繹史》,載文淵閣《四庫全書》(第365 冊),第3 頁。顧刊本和孫氏底本,或者源自阮元錄本,或者源自惠棟手鈔本。

二、卷本《琴操》與文獻所記錄《琴操》不合

明末清初,《琴操》已佚。出現于清康、雍年間的卷本《琴操》與文獻所記錄《琴操》不合。

1.明、清人文獻直接指出《琴操》已亡佚。明末清初馮班《鈍吟雜錄》卷五《嚴氏糾謬》曰:“《琴操》今此書雖亡,然《樂府詩集》所載可見。”?? 參見(清)孫志祖《讀畫齋叢書序》,載清華大學圖書館藏《讀畫齋叢書·甲集》(嘉慶四年刻本)。? (明)馮班《鈍吟雜錄》,載文淵閣《四庫全書》(第886 冊),臺灣商務印書館1986 年版,第556 頁。? (清)馬骕《繹史》,載文淵閣《四庫全書》(第365 冊),第3 頁。又清初馬骕《繹史·征言》“若乃全書闕軼其名僅見”?? 參見(清)孫志祖《讀畫齋叢書序》,載清華大學圖書館藏《讀畫齋叢書·甲集》(嘉慶四年刻本)。? (明)馮班《鈍吟雜錄》,載文淵閣《四庫全書》(第886 冊),臺灣商務印書館1986 年版,第556 頁。? (清)馬骕《繹史》,載文淵閣《四庫全書》(第365 冊),第3 頁。所列就有《琴操》。乾隆年編《四庫全書》亦認為《琴操》已佚,乾隆《再題〈樂律全書〉》曰:“古《琴操》乃晉孔衍所編,其書今亡,唯見于諸家類書所引。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。王謨于乾隆時輯《琴操》,也是認為《琴操》已佚。

2.卷本卷數、篇目數、解題文字與南宋時《琴操》殘卷的情況不合。南宋《直齋書錄解題》卷一四《音樂類》曰:“《琴操》一卷。不著名氏。《中興書目》云:‘晉廣陵守孔衍,以琴調周《詩》五篇、古操、引共五十篇。述所以命題之意。’今周《詩》篇同而操引財二十一篇,似非全書也。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。

卷本卷上就是歌《詩》五曲、十二操、九引解題,似乎符合《中興書目》和《直齋書錄解題》。但是,南宋后期《琴操》只剩一卷,卷本卻有兩卷(補卷是在兩卷之外另輯的),而且卷本卷下還有二十四個篇目及二十二篇解題,遠遠超出南宋殘書范圍。

3.卷本關于《河間雜歌》內容與古文獻載記情況幾乎完全不合。關于《河間雜歌》曲目數,《初學記》卷一六《樂部·琴·序事》引《琴操》曰:“古琴曲……又有河間雜歌二十一章。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。卷本卷上《序首》亦曰:“又有河間雜歌二十一章。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。但卷本卷下《河間雜歌》實錄曲目不止二十一章,逯欽立先生《先秦漢魏晉南北朝詩·漢詩》卷十一《琴曲歌辭》亦曰:“《河間雜歌》二十一章,今本(案:指卷本)所載實為二十四則,合補遺計之且已三十。越出二十一章之數矣。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。

關于《河間雜歌》具體曲目,只見載于《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·雙燕離》:“《琴集》曰:‘《獨處吟》《流凘咽》《雙燕離》《處女吟》四曲,其詞俱亡。’《琴歷》曰:‘《河間新歌》二十一章,此其四曲也。’”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。也就是說,北宋所能知道的《河間雜歌》二十一章內容也僅是這四曲名。但是,卷本所載《河間雜歌》除這四曲名,還有二十個曲名,且二十四曲有二十一曲解題完整,遠超過宋人所知。

4.卷本與《琴操》佚文有不合的情況。其一,體例不合。卷本卷上“歌《詩》五曲”部分的《鹿鳴》《伐檀》《騶虞》《白駒》解題均在曲名后加了“操”字,據《初學記》卷十六《樂部·琴》??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。、《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。等引《琴操》概說類佚文,“歌《詩》五曲”曲名后均無“操”字,而且“歌《詩》五曲”與“十二操”屬于不同曲體,卷本“歌《詩》五曲”解題違反了《琴操》體例。

其二,內容不合。如,卷本卷上《伯姬引》曰:“伯姬引者,伯姬保母所作。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。而《初學記》卷一六《樂部·琴》引《琴操》曰:“伯妃引(魯伯妃所作)。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。《白孔六帖》卷六〇二《琴·白》“九引”,注曰:“二伯飛,魯伯飛作。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《琴操》曰:“伯姬引,魯伯姬所作。”??(明)朱載堉《樂律全書》,載文淵閣《四庫全書》(第213 冊),第6 頁。?(宋)陳振孫《直齋書錄解題》,載文淵閣《四庫全書》(第674 冊),第764 頁。?(唐)徐堅《初學記》,中華書局2004 年版,第386 頁。? 同注⑧,第3 頁。? 逯欽立編《先秦漢魏晉南北朝詩》,中華書局1983 年版,第307 頁。?(宋)郭茂倩《樂府詩集》,中華書局1979 年版,第842 頁。? 同注?。?(宋)李昉《太平御覽》,載文淵閣《四庫全書》(第898 冊),第370 頁。? 同注⑧,第18 頁。?(唐)白居易、(宋)孔傳《白孔六帖》,載文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第 51 頁。《玉海》卷一百十《古琴五曲十二操九引》引《琴操》曰:“伯妃引(魯伯妃)。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。又如,卷本卷上《岐山操》曰:“岐山操者,周太王之所作也。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。《初學記》卷十六《樂部·琴·敘事》引《琴操》曰:“《岐山操》(周人為文王所作)。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。《樂府詩集》卷五十七《琴曲歌辭·岐山操》載《琴操》曰:“《岐山操》,周公為大王作也。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。

其三,表述不合。卷本卷下《河間雜歌·龍蛇歌》曰:

龍蛇歌者,介子綏所作也。晉文公重耳與子綏俱亡,子綏割其腕股以餌(一作“啖”)重耳。重耳復國,舅犯、趙衰俱蒙厚賞,子綏獨無所得。綏甚怨恨,乃作龍蛇之歌以感之。其章曰:“有龍矯矯,遭天譴怒;卷排角甲,來遁于下。志愿不與,蛇得同伍。龍蛇俱行,身辨山墅。龍得升天,安厥房戶;蛇獨抑摧,沈滯泥土。仰天怨望,綢繆悲苦。非樂龍伍,惔不眄顧。”文公驚悟,即遣使者奉節迎之,終不肯出。文公令燔山求之。子綏遂抱木而燒死。文公哀之流涕,令民五月五日不得舉發火。?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。

隋杜臺卿《玉燭寶典》卷二引《琴操》曰:

晉重耳與介子綏(“推”“綏”聲相近也)俱遁山野,重耳大有饑色,綏割其腓股以啖重耳。重耳復國,子綏獨無所得,甚怨恨,乃作龍蛇之歌以感動之,曰:“有龍矯矯,遭天譴怒,惓逃鱗甲,來道于下。志愿不得,與蛇同伍。龍蛇俱行,周徧山野。龍遭饑餓,蛇割腓股。龍行升天,安其房戶。蛇獨抑摧,沉天怨望。惆悵悲苦,非樂龍位。恠不眄顧。”文公驚悟,即遣追,求得于荊山之中,使者奉節還之,終不肯聽。文公曰:“燔左右,木熱當自出。”乃燔之。子綏遂抱木而燒死。文公流涕交頸,令民五月五日不得發火。?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。

兩者相較,內容基本一致,文字表述卻相差較遠,尤其是歌辭。

其四,格式不同。卷本文字格式統一,與今傳佚文不類。卷本卷上琴曲解題開頭行文都以 “某某(曲)者,某某之所作也”為格式。實際上,《琴操》佚文反映的琴曲解題行文是有差別的。如卷本卷上《將歸操》首句作:“將歸操者,孔子之所作也。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。而《初學記》卷一六《樂部·琴》引《琴操》作:“一曰將歸操(孔子所作)。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。《白孔六帖》卷六〇二《琴·白》注引《琴操》作:“一將歸,孔子作。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。《詳注昌黎先生文集》卷一文讜《注》引《琴操》作:“將歸操者,孔子之趙,聞殺鳴牘而作也。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·將歸操》引《琴操》作:“將歸操,孔子所作也。”?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。

其五,用字不合。卷本關于《霹靂引》文字,霹靂均作“辟歷”(共五處)。“辟歷”二字是漢人用字,后人鈔古書都將“辟歷”改為“霹靂”,如,《初學記》卷一六《樂部·…琴》?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。、《白孔六帖》卷六〇二《琴·白》注?? (宋)王應麟《玉海》,載文淵閣《四庫全書》(第945 冊),第869 頁。? 同注⑧,第12 頁。? 同注⑦。? 同注?,第832 頁。? 同注⑧,第37 頁。? (隋)杜臺卿《玉燭寶典》(《古逸從書》本),載《續修四庫全書》(第885 冊),第31—32 頁。《玉燭寶典》在國內久已失傳,光緒年間才由楊守敬從日本鈔回,收入《古逸叢書》。? 同注⑧,第6 頁。? 同注?。括號內為原小字注,下同。? 同注?。? (宋)文讜注、王儔補注《新刊經進詳注昌黎先生文集》,載《續修四庫全書》(第1309 冊),第369 頁。? 同注?,第841 頁。、 《太平御覽》卷一三《天部·霹靂》?? 參見注?,第893 冊,第273 頁。? 同注?。、《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》?? 參見注?,第893 冊,第273 頁。? 同注?。、《事類賦》卷三《天部·雷》[51](宋)吳淑《事類賦》,文淵閣《四庫全書》(第892 冊),第830 頁。和《玉海》卷一一〇《古琴五曲十二操九引》[52]同注?。等引《琴操》佚文。卷本用“辟歷”,復古字,與眾書不同,似乎是有意為之。

三、卷本《琴操》的內容來源于《琴操》佚文和其他書

卷本《琴操》,是采擷不同文獻編成。其來源有《琴操》佚文,也有《琴操》之外的書。筆者經過研究,現將各題的內容來源一一指出。

(一)卷上

《序首》中,關于琴的來源、制度、性質的議論是《初學記》卷一六《樂部·琴·敘事》和《樂部·琴·事對》“防心”自注、《太平御覽》卷五七七《樂部·歌》、《樂府詩集》卷五七《琴曲歌辭》等引《琴操》的整合。

其中概述五曲、九引、十二操、《河間雜歌》二十一章的文字,采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》、《初學記》卷一六《樂部·琴》等引《琴操》,并依《初學記》引文格式,分開經注。

《鹿鳴》采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》。

《伐檀》采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》。

《騶虞》采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》。

《白駒》采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》。

《鵲巢》有目無錄。文獻未見關于《鵲巢》解題的內容,故卷本只能存目。

《將歸操》解題采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》。歌辭采自《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·將歸操》。

《猗蘭操》解題是《太平御覽》卷九八三《香部·蘭香》引《琴操》、《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》的混合,歌辭采自《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·猗蘭操》。

《龜山操》解題采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》。歌辭采自韓愈《龜山操》韓醇《注》引“古琴操”[53]此注見于《朱文公校〈韓昌黎先生集〉》《五百家注〈昌黎文集〉》《別本〈韓文〉考異》《東雅堂〈韓昌黎集注〉》等書引文。注文稱歌辭來自“古琴操”(或“古操”),但并不能據此認定歌辭是《琴操》佚文。因為:其一,“古琴操”或“古操”有多種含義,未必是《琴操》。其二,除《龜山操》,這四種昌黎集注注韓愈《琴操》所引韓醇注均未見引用《琴操》。其三,根據搜檢,與韓醇《注》同時或以前的文獻引錄《琴操》,均未見此《龜山操》歌辭。比如,北宋文讜《詳注〈昌黎先生文集〉》注韓愈《琴操》十首,每首都引用《琴操》,卻未見此歌辭。, 但這并非《琴操》佚文。

《越裳操》解題采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》;歌辭采自《琴苑要錄·古操十二章·越裳操》。

《拘幽操》是《藝文類聚》卷一二《帝王部·周文王》引《琴操》、《文選》卷十《潘岳〈西征賦〉》“豈三圣之敢夢”李善《注》引《琴操》、《太平御覽》卷五七一《樂部·歌》引《古今樂錄》的混合。

《岐山操》解題采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》,但 “夷狄”“狄”“戎”等作空字或易字處理,作者名及個別字依《琴史》卷一《太王》的說法進行了改動。歌辭采自《琴史》卷一《太王》。

《履霜操》解題是《文選》卷一八《馬融〈長笛賦〉》“彭胥伯奇”李善《注》引《琴操》、《太平御覽》卷一四《天部·霜》引《琴操》的整合。歌辭采自《樂府詩集》卷五七《琴曲歌辭·履霜操》。

《雉朝飛操》解題采自《太平御覽》卷九一七《羽族部·雉》引《琴操》,并從《樂府詩集》卷五七《琴曲歌辭·雉朝飛操》引《古今注》補四字。歌辭采自《樂府詩集》卷五七《琴曲歌辭·雉朝飛操》。

《殘形操》是《初學記》卷一六《樂部·琴》、《太平御覽》卷九一二《獸部·貍》等引《琴操》的整合。注所示異文出自《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·殘形操》引 《琴操》。

《別鶴操》正文為《太平御覽》卷四八九《人事部·別離》引《琴操》、《北堂書鈔》(陳禹謨本)卷一〇九《樂部·琴·別鶴操》補注的混合。注來自《藝文類聚》卷九〇《鳥部·鶴》引《琴操》。

《水仙操》(示有缺文)第一句在唐、宋各書引《琴操》序首文字中都有,可能采自《初學記》卷一六《樂部·琴》引《琴操》。其他文字采自《文選》卷一八《嵇康〈琴賦〉》“田連操張”李善《注》引《琴操》,此句只見李善《〈文選〉注》引,且不完整,故卷本示缺。

《壞陵操》(示有缺文)第一句在唐、宋各書引《琴操》序首文字中都有,可能采自《初學記》卷一六《樂部·琴》引《琴操》。第二句采自《文選》卷一七《傅毅〈舞賦〉》“揚激徵”李善《注》引《琴操》。此句只見李善《〈文選〉注》引,且不完整,故卷本示缺。

《列女引》是《初學記》卷一六《樂部·琴》引《琴操》、《琴史》卷二《樊姬》的整合。

《伯姬引》是《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《琴操》、《琴史》卷二《伯姬保母》的整合。

《貞女引》解題采自《初學記》卷一六《樂部·琴》、《后漢書》卷六四《盧植傳》“漆室有倚楹之戚”李賢《注》等引《琴操》。歌辭采自《琴史》卷二《魯女》。

《思歸引》解題采自《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·思歸引》、《文選》卷四五《石崇〈思歸引序〉》“有思歸引”李善《注》等引《琴操》。歌辭可能鈔《古詩紀》引《風雅逸篇》逸詩。注來自《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·思歸引》,但把“離拘操”誤鈔作“離物操”。

《辟歷引》正文是《太平御覽》卷一三《天部·霹靂》引《琴操》、《琴苑要錄·古操十二章·霹靂引》的整合。注來自《琴史》卷二《楚商梁》。

《走馬引》是《初學記》卷一六《樂部·琴》、《太平御覽》卷四八二《人部·仇讎》等引《琴操》的整合。

《箜篌引》解題是《北堂書鈔》(陳禹謨本)卷一一〇《樂部·箜篌》注引《琴操》、《琴史》卷二《霍里子高》的整合。歌辭采自陳旸《樂書》卷一七九所引“陳智匠(即《古今樂錄》)”。

《琴引》是《文選》卷一八《馬融〈長笛賦〉》“故聆曲引者”李善《注》引蔡邕《琴操》、《琴史》卷二《霍里子高》所附《屠門高傳》的整合。

《楚引》采自《文選》卷二九《蘇武詩四首》“請為游子吟”李善《注》引《琴操》,并從《琴史》卷二《龍丘高》補四字。

(二)卷下

《琴操》卷下《河間雜歌·箕山操》,根據《太平御覽》卷五七一《樂部·歌》引《古今樂錄》、《太平御覽》卷四七八《人事部·贈遺》、《文選》卷四二《應璩〈與從弟君苗君胄書〉》“山父不貪天地之樂”李善《注》、《太平御覽》卷七六二《器物部·瓢》等引《琴操》整合而成。

《河間雜歌·周太伯》采自《太平御覽》卷五七一《樂部·歌》引《古今樂錄》,“夷狄”“戎狄”作易字處理。

《河間雜歌·文王受命》解題采自《藝文類聚》卷一二《帝王部·周文王》引《琴操》。歌辭據《樂府詩集》卷五七《琴曲歌辭·文王操》補正,又為了協韻把“望羊來”[54]“望羊”,一作“望陽”。《釋名·釋姿容》:“望羊,羊,陽也,言陽氣在上舉頭高似若望之然也。”擅改作“望來羊”。

《河間雜歌·文王思士》正文采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》。注采自《琴史》卷一《文王》。

《河間雜歌·思親操》解題采自《藝文類聚》卷九二《鳥部·鳩》引《琴操》。歌辭采自《樂府詩集》卷五七《琴曲歌辭·思親操》。

《河間雜歌·周金縢》采自《太平御覽》卷八四《皇王部·成王》引《琴操》。

《河間雜歌·儀鳳歌》是《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》、《玉海》卷二九《圣文·御制詩歌》引《琴操》的混合,為協韻調整了歌辭句子順序。

《河間雜歌·龍蛇歌》解題是《藝文類聚》卷四《歲時部·五月五》、《樂府詩集》卷五七《琴曲歌辭·士失志操》、《初學記》卷四《歲時部·寒食·敘事》錄《荊楚歲時記》等引《琴操》的整合。歌辭采自《琴史》卷一《介子推》。注所示異文出自《太平御 覽》卷三一《時序部·五月五》引《琴操》。

《河間雜歌·芑梁妻嘆》正文是《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》、《文選》卷一七《王褒〈洞蕭賦〉》“杞梁之妻不能為其氣”李善《注》引《琴操》、《〈水經〉注》卷二六《沭水》引《琴操》的混合。注也來自李善《注》。

《河間雜歌·崔子渡河操》是《太平御覽》卷一七八《樂部·琴》引《大周正樂》的省文。

《河間雜歌·楚明光》是《太平御覽》卷八〇六《珍寶部·璧》引《琴操》、《文選》卷二一《盧諶〈覽古詩一首〉》“趙氏有和璧”李善《注》引蔡邕《琴操》的整合。

《河間雜歌·信立退怨歌》是《藝文類聚》卷八三《寶玉部·玉》、《后漢書》卷七〇《孔融傳》“信如卞和”李賢《注》、《后漢書》卷八〇下《趙壹傳》“良璞不剖,必有泣血以相明者矣”李賢注等引《琴操》的整合,并統一以“兮”結尾歌辭。

《河間雜歌·曾子歸耕》采自《后漢書》卷五九《張衡傳》“嘉曾氏之歸耕兮,慕歷陵之欽崟”李賢《注》引《琴操》,并誤錄了李注“欽崟”二字。

《河間雜歌·梁山操》是《太平御覽》卷八二二《產資部·耕》、《太平御覽》卷四八六《人事部·凍》等引《琴操》的整合。

《河間雜歌·諫不違歌》是《太平御覽》卷六三二《治道部·薦舉》、《文選》卷三一《江淹〈雜體詩三十首·陸平原〉》“儲后降嘉命,恩紀被微身”李善《注》等引《琴操》的整合,為了前后呼應還增補了文字。

《河間雜歌·莊周獨處吟》采自《太平御覽》卷五七一《樂部·歌》引《古今樂錄》。

《河間雜歌·孔子厄》正文是《太平御覽》卷四〇一《人事部·敘圣》、卷四八六《人事部·窮》等引《琴操》的整合。注所示異說出自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》。

《河間雜歌·三士窮》是《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》、《太平御覽》卷四〇九《人事部·交友》引《琴操》、《藝文類聚》卷八九《木部·楊柳》等引《琴操》的整合。

《河間雜歌·聶政刺韓王》采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》,并以《太平御覽》卷三四三《兵部·劍》引《琴操》補充。

《河間雜歌·霍將軍歌》解題采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》,“匈奴”作空字處理。歌辭采自《樂府詩集》卷六〇《琴曲歌辭·琴歌》所錄霍去病《琴歌》。

《河間雜歌·怨曠思惟歌》是《藝文類聚》卷三〇《人部·怨》、《太平御覽》卷四八三《人事部·怨》、《六帖補》卷九《墳墓》、《樂府詩集》卷五九《琴曲歌辭·昭君怨》載《樂府解題》等引《琴操》的整合。其中“匈奴”“胡”“西羌”均作空字處理。

《河間雜歌·處女吟》[55]此標題,《宛委別藏》本和顧刊本作“處士吟”,誤。孫校本改作“處女吟”。(示有缺文)采自《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·處女吟》。《處女吟》文字僅見于《樂府詩集》,因是殘文,故卷本也示缺。

《河間雜歌·雙燕離》和《河間雜歌·流澌咽》文字,均有目無錄。因《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·雙燕離》引《琴集》、《琴歷》只載曲目名而無內容,故卷本只存目。

卷本來源多,彼此未免不一,卷本《序首》文字與各題文字就出現四處矛盾。《序首》 “《伯姬引》(魯伯姬所作)”,《伯姬引》作“《伯姬引》者,伯姬保母所作”;《序首》“《箜篌引》(樗里子高所作,即《公無渡河曲》)”,《箜篌引》作“《箜篌引》者,朝鮮津卒霍里子高所作也”;《序首》“《楚引》(楚龍邱子高所作)”,《楚引》作“《楚引》者,楚游子龍邱高所作也”;《序首》“《別鶴操》(商陵牧子所作。娶妻五年無子,父母欲為改娶)”,《別鶴操》“父母”作“父兄”。這是因為《序首》采自《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《琴操》,各題依次采自《琴史》卷二《伯姬保母》、《北堂書鈔》(陳禹謨本)卷一一〇《樂部·箜篌》、《文選》卷二九《蘇武詩四首》“請為游子吟”李善注和《太平御覽》卷四八九《人事部·別離》等引《琴操》。

四、卷本《琴操》各題文字來源形式及還原舉例

卷本采擷不同的內容編織成書,其文獻來源形式有六種。這里選舉幾個典型例子,析所出之源,辨整飭之跡,以證前節所指不虛。

1.本質是鈔唐、宋各書所引某一則《琴操》佚文,有時做必要的統一、整飭和增補。

《河間雜歌·曾子歸耕》曰:曾子歸耕者,曾子之所作也。曾子事孔子十有余年,晨覺,眷然念二親年衰,養之不備,于是援琴而鼓之曰:“往而不反者年也,不可得而再事者親也。歔欷歸耕來日,安所耕歷山盤兮欽崟。”

案:《后漢書》卷五九《張衡傳》“嘉曾氏之歸耕兮,慕歷陵之欽崟”李賢《注》曰:“琴操曰:‘《歸耕》者,曾子之所作也。曾子事孔子十余年,晨覺,眷然念二親年衰,養之不備,于是援琴鼓之曰:往而不反者年也,不可得而再事者親也。歔欷歸耕來日,安所耕歷山盤乎?’‘欽崟’,山貌;‘崟’,音‘吟’。”[56]《后漢書》,中華書局1965 年版,第1938 頁。“安所耕歷山盤乎”后的“欽崟”二字,是李賢注語,并非《琴操》文字。 《文選》卷一五《張衡〈思玄賦〉》“嘉曾氏之歸耕兮”李善《注》引《琴操》作“安所耕歷山盤兮”[57](梁)蕭統編、(唐)李善注《文選》,中華書局1977 年版,第222 頁。,也沒有“欽崟”二字。卷本此文與李賢《注》引《琴操》相校,雖少了“眷 然”,但多了“欽崟”二字。可見,卷本此條就是鈔自李賢《注》。

同屬此來源形式還有:《河間雜歌》之《周金縢》。此類來源,共計二題。

2.本質是唐、宋各書引《琴操》兩則或兩則以上同類佚文的整合,有時做必要的統一、整飭和增補。

《壞陵操》曰:壞陵操者,伯牙之所作也。伯牙鼓琴,作激徵之音(下闕)。

案:第一句在唐、宋各書引《琴操》序首文字中都有,如,《初學記》卷一六《樂部·琴》曰:“琴操曰……壞陵操(伯牙所作)。”[58]同注?。卷本只是進行了統一。

第二句完全同于《文選》卷一七《傅毅〈舞賦〉》“揚激徵”李善《注》引《琴操》[59]同注[57]。。 顯然不完整,但除李善《〈文選〉注》外,再無其他書引,故卷本只好示缺。

同屬此來源形式還有:《序首》《水仙 操》《殘形操》《走馬引》,以及《河間雜歌》之《楚明光》《信立退怨歌》《梁山操》《諫不 違歌》《怨曠思惟歌》。此類來源,共計十題。

3.本質是唐、宋各書所引《琴操》佚文與非《琴操》內容的混合,有時做必要的統一、整飭和增補。

《貞女引》曰:貞女引者,魯漆(一作“次”)室女所作也。漆室女倚柱悲吟而嘯,鄰人見其心之不樂也,進而問之曰:“有淫心,欲嫁之念耶?何吟之悲?”漆室女曰:“嗟乎,嗟乎!子無智,不知人之甚也。昔者楚人得罪于其君,走逃吾東家,馬逸,蹈吾園葵,使吾終年不懨菜。吾西鄰人失羊不還,請吾兄追之,霧濁水出,使吾兄溺死,終身無兄。政之所致也。吾憂國傷人,心悲而嘯,豈欲嫁哉?”自傷懷結而為人所疑,于是褰裳入山林之中。見女貞之木,喟然嘆息,援琴而弦歌以女貞之辭。云:“菁菁茂木隱獨榮兮,變化垂枝合秀英兮;修身養行建令名兮,厥道不移(一作“積”)善惡并兮;屈躬就濁世徹清兮,懷忠見疑何貪生兮。”遂自經而死。

案:第一句在唐、宋各書引《琴操》序首文字中都有,如,《初學記》卷一六《樂部·琴》曰:“琴操曰……貞女引(魯次室女所作)。”卷本只是進行了統一。

除了歌辭,其余文字與《后漢書》卷六四《盧植傳》“漆室有倚楹之戚”李賢《注》引《琴操》[60]同注[56],第2114 頁。相校:“漆室女倚柱”“鄰人”“無智”“遂自經而死”,李賢《注》分別作“魯漆室女倚柱”“隣人”“無志”“自經而死”。其余文字完全相同。

歌辭文字與《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭·處女吟》所錄《處女吟》古辭[61]同注?,第843 頁。完全相同。按《樂府詩集》所引,此歌辭并非《貞女引》辭;按《樂府詩集》實際體例,此歌辭也不屬于《琴操》歌辭。[62]《樂府詩集》列詩體例:詩題→作者→解題→詩。解題部分列各文獻關于詩題的解題,不列詩的出處,因此不能把解題所引文獻認為是詩的出處。如,《樂府詩集》卷五七《琴曲歌辭》曰:“《岐山操》,韓愈。《琴操》曰:‘《岐山操》,周公為大王作也。’‘我家于豳,自我先公;伊我承緒,敢有不同;今狄之人,將土我疆;民為我戰,誰使死傷;彼岐有岨,我往獨處;人莫余追,無思我悲。’”詩為韓愈所作,與解題中的《琴操》無關,所以不能憑解題就認為詩出自《琴操》。歌辭文字插在《〈后漢書〉注》引《琴操》“自經而死”之前,并加“云”字以為整飭。

同屬此來源形式還有:《猗蘭操》、《拘幽操》、《履霜操》、《雉朝飛操》、《別鶴操》、《列女引》、《伯姬引》、《思歸引》、《辟歷引》、《箜篌引》、《琴引》、《楚引》、《河間雜歌》之《箕山操》、《文王受命》、《思親操》、《儀鳳歌》、《龍蛇歌》、《芑梁妻嘆》、《孔子厄》、《三士窮》、《聶政刺韓王》。此類來源,共計二十二題。

4.完全棄同類《琴操》佚文不用,本質是鈔《大周正樂》《琴史》《古今樂錄》某一則文字;有時做必要的統一、整飭和增補。

《鹿鳴》曰:鹿鳴操者,周大臣之所作也。王道衰,君志傾,留心聲色,內顧妃后;設旨酒嘉殽,不能厚養賢者,盡禮極歡,形見于色。大臣昭然獨見,必知賢士幽隱,小人在位。周道凌遲,必自是始。故彈琴以諷諌,歌以感之,庶幾可復。歌:“呦呦鹿鳴,食野之蘋;我有嘉賓,鼓瑟吹笙;吹笙鼓簧,承筐是將;人之好我,示我周行。”此言禽獸得美甘之食尚知相呼,傷時在位之人不能。乃援琴而刺之,故曰鹿鳴也。

案:與《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》[63]同注?,第373 頁。相較:“殽”“凌”“必自是始”“諷”“援琴而刺之”,《太平御覽》均作“肴”“陵”“自以是始”“風”“援琴以刺之”。其余文字無不同,字數也完全相同。

有同類《琴操》佚文不用,如《文選》卷一八《嵇康〈琴賦〉》“鹿鳴”,李善《注》引蔡邕《琴操》曰:“《鹿鳴》者,周大臣之所作也。王道衰,大臣知賢者幽隱,故彈弦風諫。”[64]同注[57],第258 頁。

同屬此來源形式還有:《伐檀》、《騶虞》、《白駒》、《河間雜歌》之《莊周獨處吟》。此類來源,共計五題。

5.完全棄同類《琴操》佚文不用,本質是多則非《琴操》佚文內容的雜合;有時做必要的統一、整飭和增補。

《將歸操》曰:將歸操者,孔子之所作也。趙簡子循執玉帛以聘孔子,孔子將往。未至,渡狄水,聞趙殺其賢大夫竇鳴犢,喟然而嘆之曰:“夫趙之所以治者,鳴犢之力也。殺鳴犢而聘余,何丘之往也?夫燔林而田則麒麟不至,覆巢破卵則鳳皇不翔。鳥獸尚惡傷類,而況君子哉?”于是援琴而鼓之云:“翱翔于衛,復我舊居;從吾所好,其樂只且。”

案:歌辭以外的文字與《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》[65]同注?,第330 頁。相校:“何”“皇”,《太平御覽》作“胡”“凰”。應該是卷本有意用古字。其余并無不同。

歌辭文字,始見于《孔叢子》卷二《記問第五》[66]傅亞庶《孔叢子校釋》,中華書局2011 年版,第96 頁。,卷本歌辭同后四句,只是“居”作“盧”。《樂府詩集》卷五八《琴曲歌辭》題解“將歸操”[67]同注?,第841 頁。時,錄《琴操》《孔叢子》《史記》《史記集解》引徐廣、王肅等諸多說法,其后只附四句歌辭,與卷本歌辭完全相同,卷本應是采用了《樂府詩集》歌辭。

有同類的《琴操》佚文不用,如《初學記》卷一六《樂部·琴》引《琴操》曰:“將歸操(孔子所作。孔子之趙,聞殺竇鳴犢而作此曲)。”[68]同注?

同屬此來源形式還有:《龜山操》《越裳操》《岐山操》。此類來源,共計四題。

6.本質是非《琴操》的多則內容的雜合;有時做必要的統一、整飭和增補。

《河間雜歌·文王思士》曰:文王思士者,文王之所作也。文王思得賢士與為治,出田,援蓍而卜之,得所獲非龍非麟、非虎非熊,乃帝王師也。至渭之陽,果遇呂尚,與語,大悅之,曰:‘吾先人太公有言,當有圣人適周。子其是耶!’遂載與之俱歸。立以為師,號曰“太公望”。文王悅喜,乃援琴而鼓之,自敘思士之意,故曰“文王思士”。(孔子學文王操于師襄;文王所制操非一,后人不能盡得其傳。當時所傳者,其文王思士曲與?)

案:正文與《太平御覽》卷五七八《樂部·琴》引《大周正樂》[69]同注?,第376 頁。相校:“文王思得賢士” “出田”“卜之”“帝王師”,《太平御覽》作“文思得賢士”“出游”“卜之卦”“帝王之師”。

注文內容完全鈔自《琴史》卷一《文 王》[70](宋)朱長文《琴史》卷2,心一堂有限公司(香港)2010 年版,第6 頁。,只改了幾個無關緊要的字,并摻入了《琴史》作者朱長文撰述語。

同屬此來源形式還有:《河間雜歌》之《周太伯》《崔子渡河操》《霍將軍歌》《處女吟》。此類來源,共計五題。

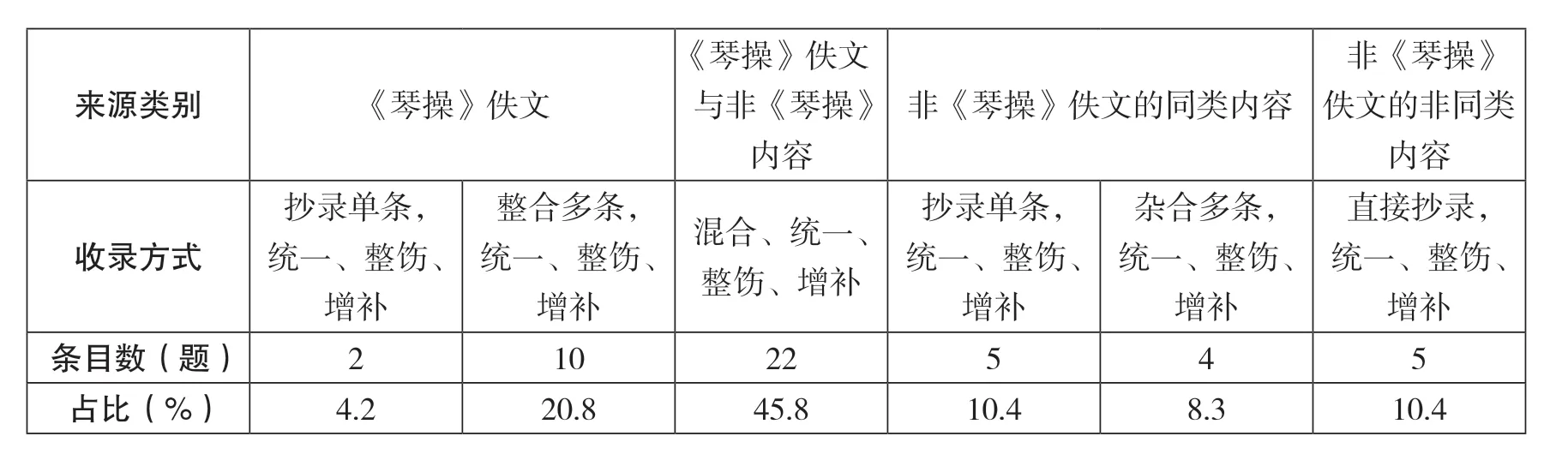

五十一題除去有目無錄的三題,其余四十八題來源情況可見下表:

來源類別 《琴操》佚文《琴操》佚文與非《琴操》內容非《琴操》佚文的同類內容非《琴操》佚文的非同類內容直接抄錄,統一、整飭、增補條目數(題) 2 10 22 5 4 5占比(%) 4.2 20.8 45.8 10.4 8.3 10.4收錄方式抄錄單條,統一、整飭、增補整合多條,統一、整飭、增補混合、統一、整飭、增補抄錄單條,統一、整飭、增補雜合多條,統一、整飭、增補

結 語

綜上可知,明、清時《琴操》已佚,卷本《琴操》出現于清康、雍年間。從對文獻所載的《琴操》信息的分析、卷本《琴操》文本內容來源的逐條追溯、卷本《琴操》文本形成方式的還原及統計來看,卷本《琴操》并非《琴操》傳本,也不是輯佚本,而是人為重出的偽書。馬瑞辰的“傳本說”僅據目錄學文獻所載信息,未免偏失。吉聯抗的“整理本說”僅從兩本產生的時間就說不過去。王小盾、余作勝等的“輯本說”也存在漏洞,因為,(1)按王小盾、余作勝文所言,該觀點是在排除“傳本說”“整理本說”后,結合逯欽立“今本《琴操》乃后世輯綴而成”的說法提出來的,但此思路不能排除卷本《琴操》為偽書的可能性。(2)他們的文章本身也提出卷本《琴操》多處違背輯佚原則,但簡單歸結為輯佚粗劣,因此忽略了卷本作偽本質。