旅游社區居民外遷影響因素研究——基于問卷和人口普查數據的鼓浪嶼實證研究

李淵 付航 高小涵 王燦

[摘 要]理解居民外遷現象對旅游社區可持續發展具有重要意義。現有文獻對居民外遷現象主要從管理體制與社會調控的角度進行探索,主要基于單一數據源且以定性分析為主。該研究以鼓浪嶼為例,基于微觀問卷調研和人口普查數據,運用Logit模型,采取量化比對驗證的方法探究旅游社區居民外遷影響因素。研究發現:(1)居民對于公共服務設施的滿意程度顯著影響外遷意愿,對公共服務設施滿意度越低越傾向于外遷,工作地點和受教育程度也對居民外遷意愿產生一定影響;(2)居民受教育程度、婚姻狀況顯著影響其外遷行為,受過高等教育的居民較未受過高等教育的居民更趨向于外遷,已婚居民較未婚居民更傾向于外遷;(3)外遷居民遷入地人口集聚密度與商業、文化、醫療及教育指數成正比,外遷居民更傾向于選擇搬到公共基礎設施更齊全、資源更豐富的地方居住。

[關鍵詞]Logit模型;鼓浪嶼;居民外遷;景區;旅游者行為

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2019)05-0117-11

Doi: 10.19 765/j .cnki.1002-5006.2019.05.013

引言

風景名勝區內的社區,可被視為“旅游社區”,即由于旅游業的發展帶來當地社區性質改變,由單一社區服務功能轉變為同時服務于旅游和社區的復合型區域[1]。旅游業的發展對當地社區經濟有著重要作用[2],但隨著外來游客逐漸進入社區,社區內居住屬性開始向旅游屬性發生變化,進而造成了服務功能衰弱、社區商業化、社區文化空心化等問題[3]。如何平衡旅游發展和居民的利益引起廣泛討論,包括在旅游發展過程中如何保護原有的社區文化[4-6],實現旅游社區與原居民生活的協調發展成為學者關注焦點[7]。

旅游社區居民外遷是人口流動的一種特殊形式,是當代中國城市化進程中的重要現象。從現有文獻來看,對于人口流動的研究主要分為兩種:(1)從國家和地區等宏觀視角出發,基于全國人口普查數據和經濟數據展開研究,關注對象為城鄉之間的人口流動現象[8]。(2)從城市中觀視角出發,基于問卷調研[9]、人口統計數據[10-11]等展開研究,關注對象比如三峽水庫[12]、南水北調[13]等重大工程建設導致的人口遷移現象。這兩類研究較難識別影響微觀個體遷移的動機或相關影響因素,難以從居民所在的微觀空間分布角度解釋居民的流動現象。

聚焦于居民外遷影響因素,相關研究主要關注城市化進程中農民工進城務工這一外遷過程中農民工收入、年齡、子女入學受歧視程度、白有耕地面積大小等因素對農民工外遷選擇的影響[14],以及由于重大工程原因導致的移民外遷過程中移民家庭決策者的性別、年齡、受教育程度、家庭遷出人口數量等家庭特征以及與當地居民的交往程度等社會關系特征,安置地區、安置方式等移民政策因素對居民外遷后適應性的影響[15]。總體來看,當前研究主要從管理模式[16]與社會調控[17]進行探索,缺乏對旅游社區居民外遷影響因素的量化研究,也缺乏對不同數據源的相互比較及驗證,對旅游外遷的相關理論缺乏實證檢驗。

隨著旅游發展,旅游社區基礎設施同時服務于居民、游客兩類人群,原本的社區功能逐漸向旅游功能轉移,本研究將居民群體特征與社區感知受旅游活動影響產生有別于普遍社區的特性作為前提,關注旅游社區居民外遷這一現象,認識影響居民外遷的相關因素,提出對應解決措施。研究以鼓浪嶼為實證案例,運用微觀問卷調研,研究居民外遷意愿影響因素,同時運用人口普查數據中外遷人口遷入地的空間分布特征研究居民外遷選擇的影響因素,基于Logit模型驗證這些因素對于居民外遷意愿和外遷選擇的解釋力度。

1 研究設計

Logit模型能夠較好地研究人口社會經濟信息[15]、選擇意愿與人口流動行為的關系[18]、居民行為和建成環境的相關性[19]。本文基于問卷調研中的居民生活環境滿意度和個人社會經濟信息分析外遷意愿推力因素,從人口普查數據中的居民個人社會經濟信息和居民外遷遷入地的建成環境與居民外遷決策的關系分析外遷決策拉力因素。研究總體設計如圖1所示。

1.1研究案例與數據

鼓浪嶼是典型的旅游社區,旅游發展帶來空間服務設施的改變,原本的社區功能受到擠壓甚至替換,進而造成居民外遷,在實證案例上具有一定代表性。本次研究主要采用以下數據:

(1)鼓浪嶼居民問卷調查數據

鼓浪嶼現在常住戶籍人口約7000人,問卷調研于2017年10月開展,共發放210份問卷,同收有效問卷197份,抽樣率約2.81%,問卷有效率約93.8%。通過問卷對居民生活狀況和對公共服務設施的滿意程度、對鼓浪嶼的感知態度等信息進行收集。

(2)鼓浪嶼居民人口普查數據

采用鼓浪嶼管委會提供的2015年第六次人口普查數據及核實數據,并進行脫敏處理,得到14 588條人口數據。包含的信息有:戶籍地址、與戶主關系、人戶情況、房屋產權、性別、年齡、文化程度、職業、現居住地、婚戀情況等。

(3)廈門市域POI數據

POI是“point ofinterest”的縮寫,即“興趣點”,如電子地圖上的景點、政府機構、公司、商場、飯館等。本研究通過網絡抓取方法獲取廈門全市范圍內的銀行和ATM機分布、不同等級醫院分布、公辦小學和初高中分布、重要文化服務設施分布的POI數據,建立了廈門市POI點GIS數據庫。

1.2模型與變量

Logit模型適用于解釋事件發生的概率,在本文中表達為居民有外遷意愿或已實際外遷的概率。基本模型如下:

式(1)中,模型的被解釋變量為二元離散變量,即第i個體是否有外遷意愿或是否已實際外遷,若有外遷意愿或已實際外遷則y=l,若無則y=O;x為核心解釋變量;Z為其他相關控制變量的向量,主要包括居民的社會經濟信息、居民的外遷意愿以及相關感知態度、居民遷入地的建成環境等;a、β為常數項。

2 研究結果

2.1居民外遷意愿影響因素

如表1所示,首先考慮在不控制任何其他因素影響的情況下,列(1)探討了鼓浪嶼居民對公共基礎設施的綜合滿意程度是否會影響其遷出意愿。從同歸結果來看,鼓浪嶼居民對公共基礎設施的綜合滿意程度越高,其遷出意愿越弱;反之,鼓浪嶼居民對公共基礎設施越不滿意,越傾向于產生遷出意愿。進一步地,列(2)考慮控制了居民的年齡、性別、受教育程度(1=受過高等教育,0=未受過高等教育)及在鼓浪嶼上居住的時間,公共設施綜合滿意度顯著影響居民外遷意愿的結論沒有發生改變;同時發現,受教育程度顯著影響外遷意愿,受教育程度越高的居民更傾向于外遷。由于工作地點是影響居民居住選擇的重要因素,因此在列(3)進一步控制了居民是否在鼓浪嶼工作這一因素,同歸結果顯示,若居民在鼓浪嶼上工作,則其遷出意愿較弱,同時,公共設施滿意度顯著影響外遷意愿的結論依然沒有發生改變,但受教育程度不再顯著影響外遷意愿。

Logit模型中誤差項服從二項分布,而非正態分布,因此該模型不使用OLS進行參數估計,得到的Pseudo R2受協變量個數影響較大,且不會像線性同歸模型中的決定系數那么大。列(1)、列(2)、列(3)分別能夠正確分類69%、72.1%、73.6%的研究對象。根據X2值,可以看出設定模型顯著優于零模型。通過控制協變量逐步計算對比顯著影響因素的方式,可以確定居民公共基礎設施滿意度在0.05水平上顯著影響外遷意愿。

由以上分析可以得出:(1)居民對于公共服務設施的滿意程度顯著影響其外遷意愿,對公共服務設施滿意度低的居民較對公共服務社施滿意度高的居民更傾向于遷出;(2)居民的工作地點顯著影響其外遷意愿,工作地點在鼓浪嶼外的居民較工作地點在鼓浪嶼內的居民更傾向于外遷;(3)在不考慮居民工作地點的條件下,受教育程度顯著影響其外遷意愿,受過高等教育的居民較未受過高等教育的居民更傾向于外遷。

2.2居民外遷選擇影響因素

問卷數據分析發現,基礎設施滿意度對居民外遷意愿具有顯著影響,針對這一主要結論,本節采用人口普查數據進行研究,提取居民實際外遷行為,分析居民外遷選擇影響因素。

2.2.1居民社會經濟信息影響因素

由表2列(1)實證結果可知,性別、民族對于居民外遷行為無明顯影響。在列(2)中進一步控制居民受教育程度,由結果可知居民是否受過高等教育對其遷出意愿有顯著影響,受過高等教育的居民有更大可能外遷離開鼓浪嶼。列(3)考察了婚嫻狀況對居民是否實際發生外遷的影響,將居民的婚嫻狀況定義為兩種類型:初婚和再婚定義為1(已婚),未婚、喪偶和離婚定義為0(未婚)。實證結果發現,居民婚嫻狀況對外遷行為有顯著影響,已婚居民更有可能外遷離開鼓浪嶼。列(4)進一步考察了居民房屋產權對外遷行為的影響,將居民的房屋產權進行分類:白購房、白建房、祖房分為一類,即居民擁有房屋的產權定義為1;將公房、租賃房、借用、其他分為一類,即居民無房屋產權定義為0,結果表明房屋產權對居民外遷行為并無顯著影響。列(2)、列(3)、列(4)能夠正確分類83.9%的研究對象,通過控制協變量逐步計算對比顯著影響因素,4列所得顯著影響居民外遷行為的因素一致,具有一定解釋意義。分析得出:(1)居民的受教育程度顯著影響居民的外遷行為,受過高等教育的居民較未受過高等教育的居民更傾向于外遷,此結論與微觀調研問卷分析結果一致;(2)婚戀情況也顯著影響居民的外遷行為,已婚的居民較未婚的居民更傾向于外遷。

2.2.2居民遷入地建成環境影響因素

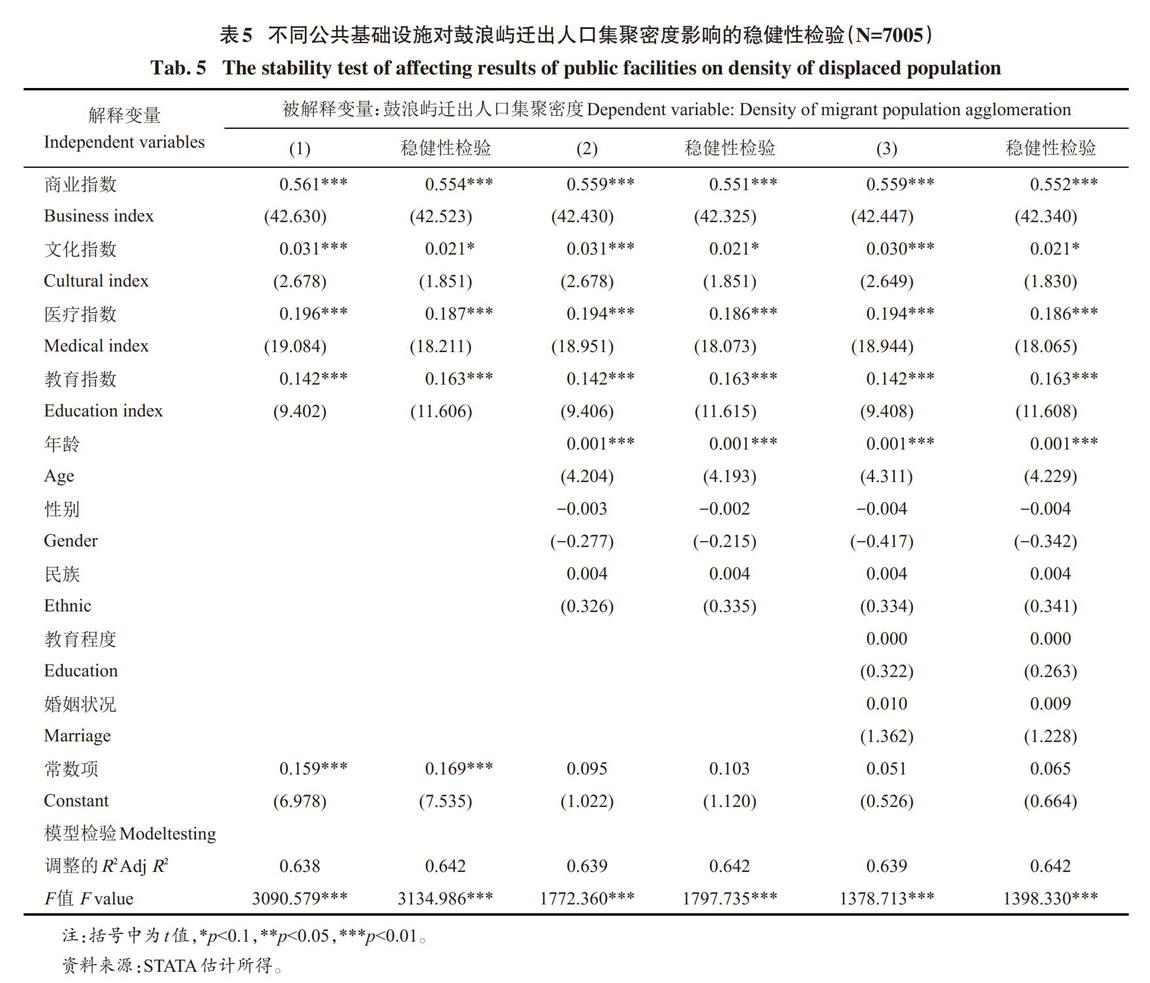

通過對于微觀調研問卷的分析已發現,若居民對其居住環境中的公共基礎設施滿意程度越低,其越傾向于遷出鼓浪嶼。為進一步印證不同的公共基礎設施服務對居民遷出意愿選擇的影響,首先計算每個居民遷入地的人口集聚密度、商業指數、文化指數、醫療指數及教育指數,以居民遷入地的人口集聚密度為被解釋變量,以商業指數、文化指數、醫療指數及教育指數為核心解釋變量,考察不同公共基礎設施服務對居民遷入地人口集聚密度的影響。其中,人口集聚密度、商業指數、文化指數依據對應點數據計算密度,所得結果進行重分類,各指數為對應的重分類級別。醫療指數和教育指數按照醫療和教育設施的評級賦值,對應指數為根據評級加權后的分布密度。部分個體對應的4種指數如表3所示。

便于視覺可視化解讀,根據居民外遷地址GIS數據庫,將居民外遷點數據、ATM機和銀行站點的點數據、文化設施的點數據運用ArcGIS的“核密度”分析工具,根據白然間斷點分級法(Jenks),將人口分布密度、商業指數、文化指數分為20個級別,然后用“重分類”工具,再“柵格轉面”,并通過“空間連接”,獲得每個居民點對應的人口密集指數。其中,人口密度圖、商業社會密度圖、文化設施密度圖如圖2所示。

按照公辦的中小學等教育設施和醫院的不同評級來賦值得到的加權后的分布密度來代表不同區域優質教育資源和醫療資源的分布情況,即教育指數和醫療指數。醫療設施和教育設施的加權密度圖如圖3所示。

表4為考慮控制不同因素影響的情況下的同歸結果,評估商業、文化、醫療、教育指數對鼓浪嶼遷出人口集聚密度的影響。由表4列(1)的結果可得到如下主要結論:商業指數、文化指數、醫療指數及教育指數均顯著影響遷出地的人口集聚密度,商業指數、文化指數、醫療指數及教育指數越高,遷出地的鼓浪嶼居民的人口集聚密度越高。在列(2)和列(3)進一步控制年齡、性別、民族、受教育程度、婚嫻狀況等因素的影響之后,主要結論仍然保持不變。3次計算均通過0.001水平的擬合檢驗,模型整體擬合效果好,且均能解釋因變量63%以上的變化,模型具有統計學意義。由此,根據表4所得結論成立,鼓浪嶼居民更傾向于選擇搬到公共基礎設施更齊全、資源更豐富的地方居住。

2.2.3穩健性檢驗

本文通過賦予教育設施和醫療設施不同權重來計算教育指數和醫療指數,需進行穩健性檢驗,避免權重賦予的主觀因素造成結果的不穩健。

(1)醫療指數穩健性檢驗

對于醫療資源給與不同的評分體系,依據三級甲等、三級乙等、二級甲等、二級乙等、一級甲等、一級乙等遞減的原則,采用了兩種評分體系:(1)三級甲等6分,三級乙等5分,二級甲等4分,二級乙等3分,一級甲等2分,一級乙等1分;(2)三級甲等10分,三級乙等8分,二級甲等6分,二級乙等4分,一級甲等2分,一級乙等1分。通過GIS分析的“核密度”分析工具,Population取值按不同評分體系取值,得到圖4。

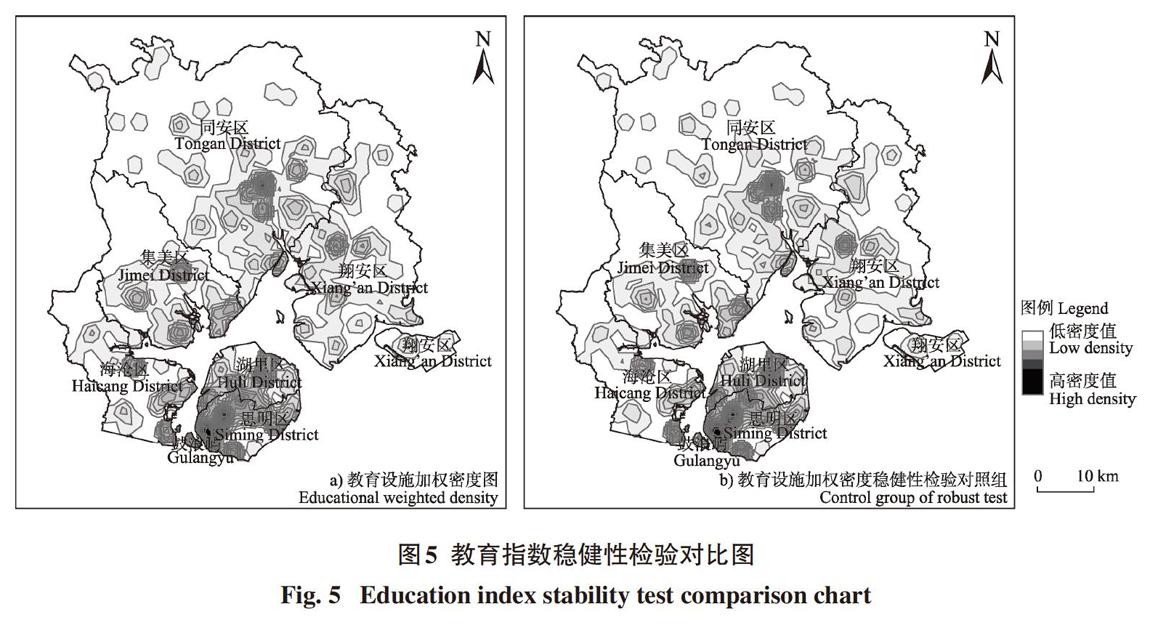

(2)教育指數穩健性檢驗

高中分為省級示范性高中、省一級達標高中、其他公辦高中;初中分為重點初中、其他公辦初中;小學分為:重點小學、其他公辦小學。

對于教育資源采取以下兩種評分體系:(1)省級示范性高中7分,省一級達標高中6分,重點初中5分,省重點小學4分,其他公辦高中3分,其他公辦初中2分,其他公辦小學1分;(2)省級示范性高中10分,省一級達標高中8分,重點初中6分,省重點小學4分,其他公辦高中3分,其他公辦初中2分,其他公辦小學1分。通過GIS分析的“核密度”分析工具,Population取值按不同評分體系取值,得到圖5。

表5所示,在不同的權重設定情況下,商業指數、文化指數、醫療指數與教育指數系數的符號和顯著性未發生改變,說明上述結論是穩健的,即鼓浪嶼居民更傾向于選擇搬到公共基礎設施更齊全、資源更豐富的地方居住。

2.3問卷與人口普查數據的比較

由上述研究可知,居民對于公共服務設施的滿意程度顯著影響居民的外遷意愿,社區內的公共服務設施的供給不足以及質量較差將成為居民外遷的“內在推動力”,而通過對人口普查數據研究證明,教育、醫療等公共服務設施質量顯著正向影響居民的遷入地選擇。如表6所示,通過基于不同數據來源的研究,發現:(1)影響居民外遷意愿的重要因素是公共服務設施配套情況,對公共服務設施滿意度低的居民更傾向于外遷,并且在外遷時更傾向于選擇周圍公共服務設施完善度高的地方遷入;(2)居民受教育程度也顯著影響了居民的外遷意愿,受過高等教育的居民更傾向于外遷。由于數據源維度不同,可以發現不同的結論:(1)從問卷調研可以看出,居民的工作地點顯著影響居民的外遷意愿,工作地點在島外更趨向于外遷;(2)從人口普查數據可以看出,居民的婚戀情況顯著影響居民的外遷選擇,已婚的人群更傾向于外遷離開鼓浪嶼。

3 結論和討論

3.1基本結論

鑒于居民外遷影響因素的復雜性,本研究采用Logit模型進行分析,Logit模型是離散選擇模型之一,屬于多重變量分析的范疇,適合于研究不同因素對于居民外遷選擇的影響程度,研究說明了方法的有效性。推拉理論是研究人口流動和移民現象的基礎理論之一,這一理論不僅常用于研究國際間外來的資本投資與移民行為間的關系[20-21],也適用于在國家層面上研究城鄉之間的人口流動機制[22-25],亦能在城際的尺度下,研究城市之間的人口流動現象[26-27];在旅游學領域中應用這一理論解釋作為推力的游客出行的動機[28]、旅游目的地的拉力因素[29-31],以及推力和拉力因素對游客旅游行為的影響[32],本文綜合運用量化模型分析和推拉理論分析,從技術方法視角驗證了理論的適用性。

就遷出地而言,鼓浪嶼對于居民外遷行為同時存在著推力和拉力,對公共服務設施滿意高、未受過高等教育、工作地點在鼓浪嶼、婚嫻狀況為未婚是居民外遷過程中鼓浪嶼對居民產生的拉力因素;反之,對公共服務設施滿意度低、受過高等教育、工作地點在鼓浪嶼島外、婚嫻狀況為已婚是居民外遷過程中鼓浪嶼對居民產生的推力因素,完善的公共服務設施是遷入地對于鼓浪嶼居民外遷產生的拉力因素。

3.2管理啟示

(1)公共服務設施不足、質量不高是鼓浪嶼居民外遷的重要因素。1993年廈門市政府提出“人口減法”政策,按“只準出、不準進”的原則更加嚴格控制鼓浪嶼人口機械增長,隨著人口數量減少,鼓浪嶼上公共服務設施也開始減少。1997年,三級乙等醫院——廈門市第二醫院部分科室搬離鼓浪嶼;2005年鼓浪嶼正式確定了“景區”定位,隨之開始有更多的居民配套服務設施遷出鼓浪嶼。2006年5月,廈門市第二醫院總部告別鼓浪嶼,至此,鼓浪嶼的醫療設施只剩下了二級甲等醫院——廈門市第一醫院(鼓浪嶼分部)。2008年8月,由于生源不足,廈門市重點高中——廈門市第二中學高中部遷離鼓浪嶼,鼓浪嶼上僅留下了初中部,總共只有7個班級,而鼓浪嶼島的生源僅足夠半個班。2009年,廈門演藝職業學院、中央音樂學院鼓浪嶼校區遷離;2010年廈門工藝美術學院大部分教學部門遷離。鼓浪嶼上公共服務設施尤其是醫院、學校等重要基礎設施質量不斷下降,難以滿足居民需求,是居民產生外遷意愿的重要因素。為改善居民生活環境,提高鼓浪嶼對居民的吸引力,應當重視基礎設施更新。類似的對于城市中老舊街區的更新,早有學者提出過紳士化的方案,認為在城市更新過程中,需要調動市場和城市精英的積極性,協調原居民的意愿,實現城市更新[33]。Benfomtini和謝舒逸提出,舊城更新過程中,舊城不僅僅為了游客,更應該扮演“基礎設施”的角色,緩和臨時人口與常住居民之間在時空兩方面上發生的沖突[34]。對于鼓浪嶼來說,使社區更加宜居、減少社會沖突都是十分關鍵的問題。鼓浪嶼居民認為基礎設施的重要性排序依次為:商業設施、醫療設施、文化設施,在未來管理中應完善商業設施以便利居民的生活;提高島內醫療設施的質量以及居民島外就醫的便利程度,解決醫療設施缺乏的問題。已婚人群更傾向于離開鼓浪嶼,可能是因為組建家庭后產生的子女就學需求,提高鼓浪嶼內教育質量或者提高鼓浪嶼居民子女到島外上學的便利程度對于緩解居民外遷具有重要作用。

(2)通過對鼓浪嶼居民的觀察與訪談發現,在島上T作的居民多從事比較低端的服務業。本文研究發現,在鼓浪嶼外工作的居民更傾向于外遷,居民在當地的居住和就業有利于形成社區穩定的社會關系網絡,以往大拆大建式的城市更新過程忽略了更新地段豐富的社會生活和穩定的社會網絡[35],而傳統居住點多以人們之間的社會關系為紐帶,是社區社會穩定的重要因素[36]。如何為鼓浪嶼居民創造并提供足夠的就業機會是緩解居民外遷現象的關鍵。同時發現,受過高等教育的居民更傾向于外遷,結合鼓浪嶼實際情況可看出,提升鼓浪嶼業態,引進科研機構,是吸引受過高等教育的人群留下工作并居住的關鍵。

(3)在鼓浪嶼的后續發展中,對于弱勢群體權利的保護是非常重要的一環。在公共政策制定過程中,促進弱勢群體對規劃的參與,提高對空間的社會屬性和社會價值的關注[37]。避免城市更新中低收入居民失去謀生環境等問題;同時,保護社區原有的社會經濟和社會關系網絡,從社會、經濟、物質環境、法律法規等方面充分保障低收入居民的相關利益[38]。

3.3研究貢獻與不足

研究居民外遷行為對旅游社區可持續、高品質發展具有重要意義,現有居民外遷研究較少,更側重于管理體制與社會調控角度,且數據源相對單一,本文針對居民外遷現象,結合居民外遷意愿的微觀問卷調研數據和人口普查數據,從外遷意愿和外遷選擇兩方面著手,既考慮遷出地、居民社會經濟信息對外遷意愿的影響,同時也基于居民社會經濟信息、遷入地建成環境對居民實際外遷選擇進行分析,并進行比對驗證,較為全面地分析了居民外遷影響因素,有助于更好地理解居民外遷現象。

本研究也存在一定的局限性。首先,本研究側重于對居民外遷行為影響因素的分析,對后續的規劃及管理策略的研究略有欠缺。其次,由于凋研難度,本研究并未對已經外遷的居民的做出外遷決策時的影響因素進行研究,后續研究中可補充調研,加強對該問題的探討。第三,居民外遷現象在非旅游型社區的存在與表現同樣是值得研究的問題,對旅游社區與一般社區進行同一現象的對比討論有助于更加準確地剖析旅游活動對居民外遷的影響。

參考文獻( References)

[1] SUN Shijing, MA Bo. Research of the basic issues concemingtourism communities[J].Tourj.grn Sc/ence,2007,21(2):29-32.[孫詩靚,馬波旅游社區研究的若干基本問題[J]旅游科學,2007,21(2):29-32.]

[2]

MBAIWAJ E,TOTOLO O,CHANDA R.The socio-economicand environmental impacts of tourism development on theOkavango Delta, north- western Botswana[J].Journal of AridEnvironmen ts?2003,54(2):447-467

[3] BLACKSTOCK K L A critical look at community basedtourism[J].Community Development Journal,2005,40(1):39-49

[4]

BAO Jigang, YANG Yun. On the local residents' changes ofplace attachment against the background of tourismcommercialization: Cases from Yangshuo west street[J].Journalof Guangxi Universityor Nationalities,2012,34(4):49-54.[保繼剛,楊昀.旅游商業化背景下本地居民地方依戀的變遷研究——基于陽朔西街的案例分析[J]廣西民族大學學報:哲學社會科學版,2012, 34(4): 49-54.]

[5]

SUN Jiuxia, WANG Xinrui. The "nothing" and "something"during the cultural changes in Lijiang ancient town:A case studyof Lijiang ancient town's bars[J].Tourism Tribune,2012,27(9):73-83.[孫九霞,土心蕊麗江大研古城文化變遷中的“虛無”與“實在”:以酒吧發展為例[J]旅游學刊,2012,27(9):73-83.]

[6]

YU Yifeng. An analysis on the community-oriented rural tourismdevelopment based on game theory[J].Economic Geography,2008,28(3):519-522.[余意峰社區主導型鄉村旅游發展的博弈論——從個人理性到集體理性[J]經濟地理,2008,28(3):519-522.]

[7] WANG Shufang. A research on the pattern of harmoniousdevelopment of scenic areas and indigenous inhabitants in China[J].lluman Geography,2010,25(3):139-143.[土淑芳.我國風景名勝區與原居民和諧發展模式探討[J]人文地理,2010,25(3):139-143.]

[8]

WU Chen, DING Ni. King's cross central development planningand London urban regeneration[J].Bezjing Planning Review,2017,(1):86-90.[吳晨,丁霓.國土十字中心區發展規劃與倫敦城市復興[J]北京規劃建設,2017,(1):86-90.]

[9]

GAO Genghe, LIU Qingzhen, QIAO Jiajun, et al.Research onexpectant employment distance for farmer in rural area ofcentral China: A case study for three sample villages in HenanProvince[J].Economic Geography,2010,30(7):1159- 1163.[高更和,劉清臻,喬家君,等中部農區農民期望務工距離研究——以河南三個樣本村為例[J]經濟地理,2010,30(7):1159-1163.]

[10] ZHANG Li, LEI Jun, ZHANG Xiaolei, et al_Analysis of theurban social areas in Urumqi[J].Acta Geographica Sinica,2012,67(6):817-828.[張利,雷軍,張小雷,等.烏魯木齊城市社會區分析[J]地理學報,2012,67(6):817-828.]

[11] YAO Huasong, XU Xueqiang, XUE Desheng. On spatialdistribution and evolutive laws of floating population inGuangzhou[J].Economie Geography,2010,30(1):40- 46.[姚華松.許學強,薛德升.廣州流動人口空間分布變化特征及原因分析[J]經濟地理,2010,30(1):40-46.]

[12] HAO Yuzhang, FENG Xiaotian.A research on the social adaptability of migrants of Three Gorges and its influential factors:Based on an investigation int0 227 0utward migrants in Jiangsuprovince[Jl.Population and Development,2005,11(6):62-67.[郝玉章,風笑天三峽外遷移民的社會適應性及其影響因素研究——對江蘇227戶移民的調查[J]人口與發展,2005,11(6):62-67.]

[13] DUAN Yuefang, SUN Yongping. Discussion on the resettlementstrategies in Danjiangkou reservoir area of the Middle RouteSouth- to- North Water Diversion Project[J].Journal of ChinaThree Gorges UniversitV: Hurnanitie.s&Social Sciences, 2010,32(5):15-18.[段躍芳,孫永平南水北調中線工程丹江口庫區外遷移民安置策略探析[J]三峽大學學報:人文社會科學版,2010,32(5):15-18.]

[14] FEI Ximin, WANG Chengjun. Empirical study on the place ofthe employed farmers be willing to settle based on push and pulltheory[J].Soft Sc/ence,2014,28(3):40-44.[費喜敏,王成軍基于推拉理論的農民工定居地選擇意愿的實證研究[J]軟科學,2014,28(3):40-44.]

[15] WANG Luo, LUO Yongju, WANG Shunke. Research on thesocial adaptation of rural emigrants from three gorges reservoirarea: Based on empirical analysis of 983 emigrant samples from9 provinces[J].Area/ Research and DevelopmeW2016,35(1):168-173.[王珞,駱永菊,土順克.三峽庫區外遷農村移民適應性研究——基于9個省份983戶移民樣本的實證分析[J]地域研究與開發,2016,35(1):168-173.]

[16] REN Xiao. A probe into coimnunity participation managerialmode of natural protection zones:A case srudy of Jiuzhaigounatural reserve zone[J].Tourisn7 Sc/ence,2005,19(3):16- 19.[任嘯自然保護區的社區參與管理模式探索——以九寨溝自然保護區為例[J]旅游科學,2005,19(3):16-19.]

[17] ZHANG Yangsheng, YAO Chunli. Discussion on the socialadjustment and control of residents in super large scenic area:Acase study of the key national scenic area of Qinghai Lake[J]Human Geography, 2005, 20(2): 114-118.[張陽生,姚春麗特大型風景名勝區居民社會調控雛議——以青海湖國家重點風景名勝區為例[J]人文地理,2005,20(2):114-118.]

[18] HE Zhongyu, ZHAI Guofang. Employment location choice ofChinese college students and its dcteruunants[J].HumanGeography,2015,30(2):37-42.[何仲禹,翟國方我國大學生就業城市選擇意愿及其影響因素分析[J]人文地理,2015,30(2):3 7-42.]

[19] WEI Jianhua, WANG Erda. An evaluation method of tourismcarrying capacity based on visitor experience utility[J].Tour/smTribune,2015,30(4):105-114.[書健華,土爾大.基于游客體驗效用的旅游承載力評價方法[J].旅游學刊,2015,30(4):105-114.]

[20] VANDERWAAL J Foreign direct investment and internationalmigration to Dutch cities[J].Urban Studies,2013,50(2):294-311.

[21]

SANDERSON M R,KENTOR J Foreign direct investment andinternational migration[J].lnternational Sociology,2008,23(4):514-539.

[22] ZHOU Xiaokun, FENG Qin, LIAO Rong. Empirical study onthe influencing factors of rural surplus labor's transferring[J]Statistics&Dec/s/on,2010,(16):74-77.[周孝坤,馮欽,廖嶸農村剩余勞動力轉移影響因素的實證研究[J]統計與決策,2010,(16):74-77.]

[23] RAVENSTEIN E G. The laws of migration[J].Journal of theStatistic Society 1976, 48(2): 289-291.

[24] HARRIS J R,TODARO M P Migration, unemployment anddevelopment:A two-sector analysis[J].American Economic Review,1970, 60(1): 126-142.

[25]

LEWIS W A. Economic development with unlimited supplies oflabour[J].Manchester School,1 954,22(2):139-1 91

[26]

ZHU HLubin, LI Guicai. Shenzhen-Hong Kong cross-border coo-peration research[J].Economic Geography,2013,33(7):9- 14.[朱惠斌,李貴才深港聯合跨界合作與同城化協作研究[J]經濟地理,2013,33(7):9-14.]

[27] HE Sheng, WANG Jufen. The analysis of economical pullingfactors for migrants in Beijing, Shanghai and Guangzhou afterreform and opening[J]. Northwest Population, 2007, 28(3): 8-11[何圣,土菊芬改革開放后北京、上海、廣州對流動人口的經濟拉力因素的分析[J]西北人口,2007,28(3):8-11.]

[28]

ZHANG Q H,LAM T An analysis of Mainland Chinese visitors'motivations to visit Hong Kong[J].Tourism Management,2006,20(5):587-594

[29] HU Y Z,RITCHIE J R B Measuring destination attractiveness:Acontextual approach.[J] Journal of 'Travel Reseairh,1 993,32(2):25-34

[30] FAKEYE P C.CROMPTON J L.Image differences betweenprospective, first-time, and repeat visitors to the lower Rio GrandeValley[J]. Journal of Travel Research,1991,30(2):10-16

[31]

TURNBULL D R,UYSAL M. An exploratory study of Gennanvisitors to the Caribbean[J]Journa/ of' Travel& TourismMarketing, 1995, 4(2): 85-92

[32]

KIM S S,LEE C,KLENOSKY D B.The influence of push andpull factors at Korean national parks[J].Tourism Management,2003,24(2):169-180.

[33] ZHOU Min, LIN Kaixuan, HUANG Yaping. Reflection on thegentrification movement of urban renewal in China[Jl.Planners,2013,29(12):116-120.[周敏,林凱旋,黃亞平我國城市更新中的紳士化運動反思[J]規劃師,2013,29(12):116-120.]

[34] BONFANTINI G B,XIE Shuyi. Not only for tourists: Thehistoric urban landscape as infrastructure for livablecontemporary cities[J].Urban Planning International,2016,31(2):61-65. [BONFANTINI G B,謝舒逸不僅僅為了游客:論歷史城市景觀在當代宜居城市中扮演的“基礎設施”角色[J]國際城市規劃,2016,31(2):61-65.]

[35] YANG Jianqiang, DU Yan. Urban renewal should reflect boththe market law and the attribute of public policy[J].C/O Plan-ning Rev/ew,2016,40(1):72-74.[陽建強,杜雁.城市更新要同時體現市場規律和公共政策屬性[J]城市規劃,2016,40(1):72-74.]

[36] NEPAL S K. Tourism and rural settlements: Nepal's Annapurnaregion[J].Annals of Tourism Research,2007,34(4):855-875

[37] ZHOU Jian. Urban-rural planning should strengthen the goal ofsocialjustice[J].City Planning Review,2016,40(2):94-95.[周儉.城鄉規劃要強化社會公正的目標[J].城市規劃,2016,40(2):94-95.]

[38] HUANG Yaping, WANG Min. Protecting the benefit of low -income residents in old city's renewal[J].Urban Problems,2004,(2):42-45.[黃亞平,土敏舊城更新中低收入居民利益的維護[J]城市問題,2004,(2):42-45.]