基于生命觀念的“物質與能量觀”單元教學設計

樊婷婷 劉家武 張秀紅

(1 天津市微山路中學 天津 300000 2 華中師范大學生命科學學院 湖北武漢 430079)

生物學學科核心素養主要包括生命觀念、科學思維、科學探究和社會責任。其中,生命觀念是基于大量的生物學概念而抽象出的生物學觀點和思想[1],具有較強的整合性和統攝性,是實現其他生物學學科核心素養的重要前提。因此,教育者應關注、思考并開展基于生命觀念的課堂轉型。但一節課僅能完成有關生物學概念的教學任務,難以達成基于生命觀念的教學目標。單元教學設計則能根據學科思想及知識邏輯等要求,重組形成目標一致且內容豐富的跨課時教學大單元展開教學,有利于教育者通過逐漸深化的過程,促使學生形成生命觀念,并由此促進課堂轉型。

單元教學設計遵循的模式是“ADDIE 模型”,即分析(analysis)、設計(design)、開發(development)、實施(implement)、評價(evaluation)[2]。結合ADDIE模型及教學設計的一般流程,筆者分析、總結了單元教學設計的4 個步驟,即構建教學單元,分析教學基本要素;編制單元及課時教學目標;安排教學活動,完成課時教學設計;設計單元教學的評價方案。本文以“物質與能量觀”為例,闡述利用上述4個步驟,展開基于“物質與能量觀”的單元教學設計的探索。

1 構建基于“物質與能量觀”的教學單元,分析教學基本要素

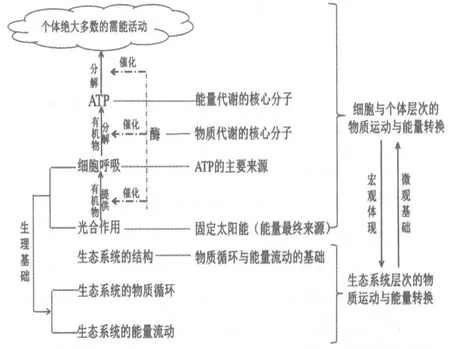

為構建基于“物質與能量觀”的教學單元,筆者首先明確了“物質與能量觀”的內涵,并利用觀念統領下的不同概括層度的概念,采取了“觀念→核心概念→重要概念→一般概念”的厘清途徑,獲得了易與高中生物學內容相聯系的基于“物質與能量觀”的生物學概念圖譜。結合此概念圖譜及高中生物學的內容,跨模塊選擇了課程標準中較為集中地體現“物質與能量觀”的2 個單元內容,并根據“物質與能量觀”的概念圖譜,對原有單元進行小范圍增刪、重組,進而構建了以“物質與能量觀”為主線的單元內容,即體現細胞層次和個體層次的“物質與能量觀”課時教學內容:酶的作用、ATP——細胞的直接供能物質、細胞呼吸的過程、光合作用的過程;體現生態系統層次和個體層次的“物質與能量觀”課時教學內容:生態系統的結構、生態系統的能量流動與物質循環。單元內容中圍繞“物質與能量觀”展開的聯系如圖1所示。根據此種方法構建的教學單元,既能基本上符合原有教材中科學的知識邏輯結構,又能保證逐步滲透“物質與能量觀”的需求。

圖1 基于“物質與能量觀”單元內容結構的整體構建

圖2 單元內容中“物質與能量觀”的逐級形成圖

同時,厘清了“物質與能量觀”教學單元中的觀念分解情況,建立了將生物學概念統領為“物質與能量觀”的線索(圖2),確定了單元內容在生物學概念中的錨定點。

針對基于“物質與能量觀”構建的教學單元,從課程標準、單元內容及學習者3 個要素展開分析,做好前期的準備工作。

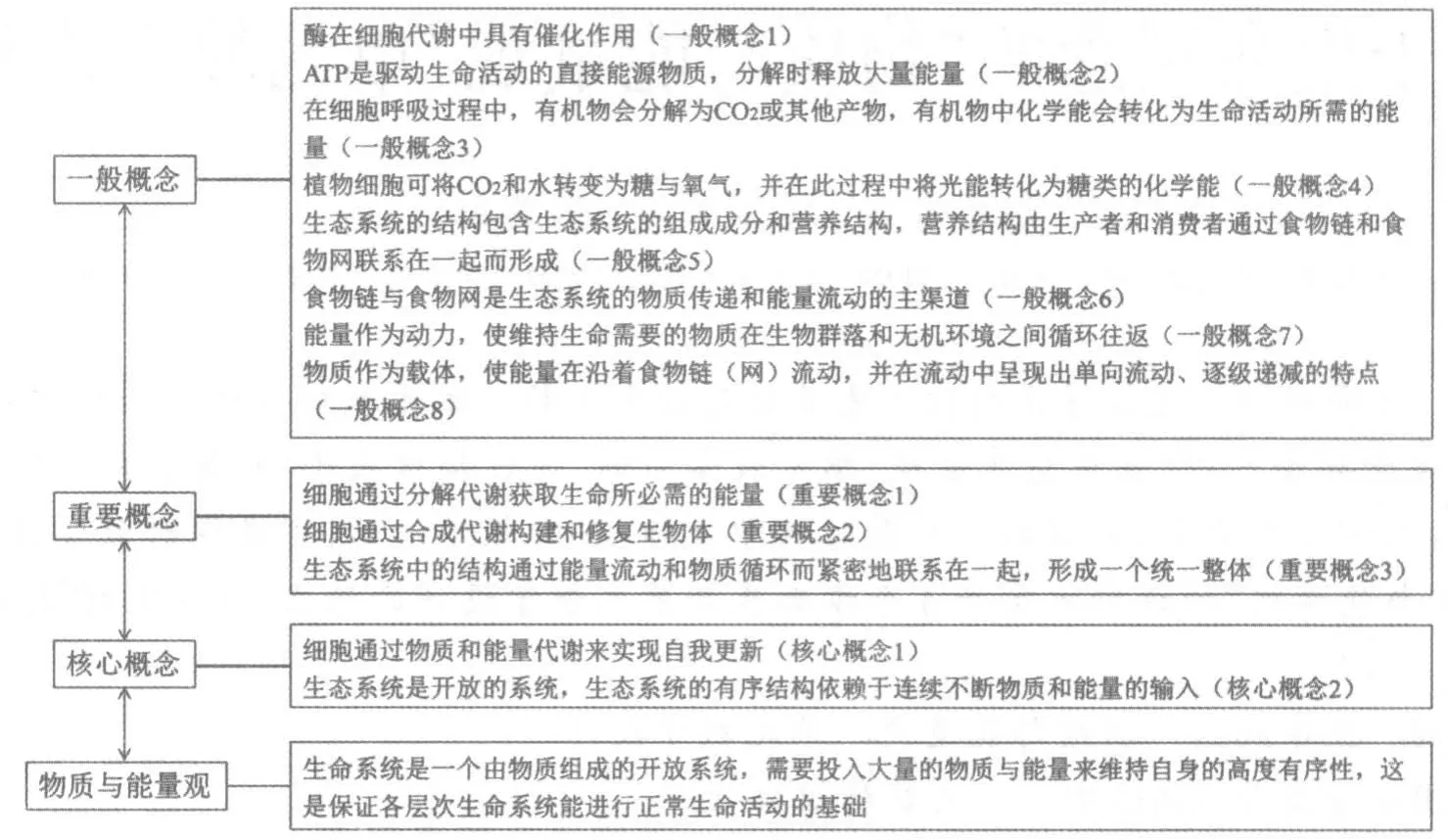

2 編制單元及課時教學目標

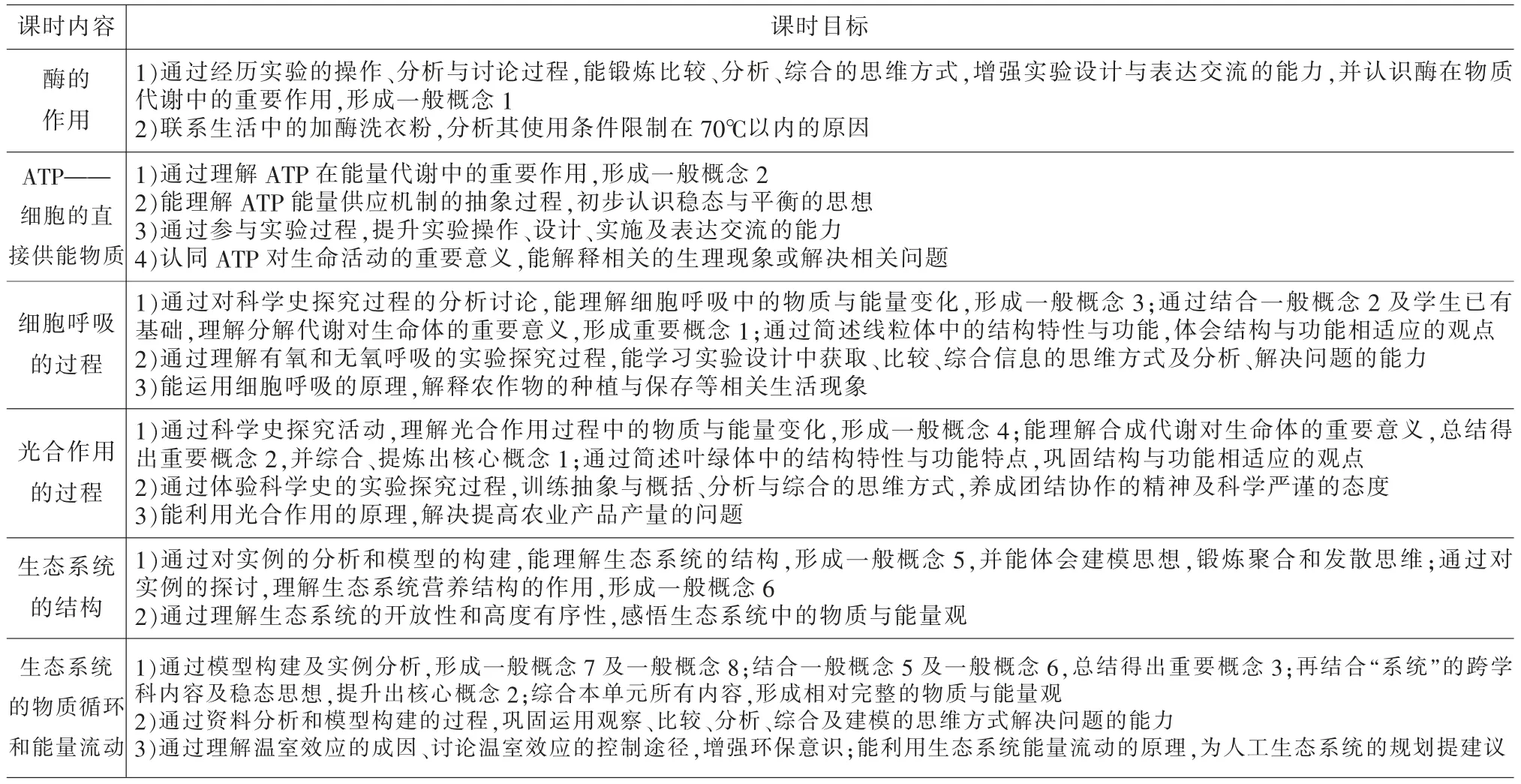

依據對教學要素的分析,編制了“物質與能量觀”單元內容的整體性單元目標(表1),并將單元目標細化為具體、可感知的課時目標(表2),便于課時教學的推進及單元目標的有效落實。

表1 基于“物質與能量觀”單元內容的單元目標分析

表2 基于“物質與能量觀”單元內容的課時目標分析

3 安排教學活動,完成課時教學設計

課時教學設計是完成每一節教學任務,進而達成單元教學目標的基礎。課時教學設計應考慮單元內容的整體性和系統性,借助真實的問題情境,設計以生物學概念或觀念為中心的學習任務,完成逐步深化概念進而形成觀念的教學過程。現以“光合作用的過程”一節為例,展開教學設計(圖3)。

圖3 “光合作用的過程”的教學環節

4 設計測評“物質與能量觀”的評價方案

確定評價方案是完成單元教學設計的最后一步。生命觀念的測評應注重評價學生利用可遷移的觀念,在真實情境下解決問題的能力。由此,表現性評價成為一種常用的評價方式。在基于“物質與能量觀”的教學單元中,可設計實驗操作檢核表、日常學習記錄卡、生態系統能量流動調查報告及檔案袋等方式,測評學生在生命觀念上的外在表現。此外,由于單元教學設計的內容豐富,評價方式也可采用診斷性評價或終結性評價等方式。在獲得教學反饋后,教師應根據意見有針對性地修改單元教學設計,以更好地開展下一輪的教學實踐。

基于單元教學設計的教學實踐能有效促成學生形成生命觀念,進而提升學生的知識遷移能力及對生命本質的認識,為學生形成解決真實情境中實際問題時所需的價值觀念、必備品格和關鍵能力提供依靠和保障。但單元教學設計的難度相對較高,一線教師可通過團隊合作,共同完成單元教學設計的實踐,以便更好地適應新課改環境下的生物學教學的需要。