固腸止瀉丸聯合潘妥洛克在潰瘍性結腸炎中的療效觀察

馮曉軍

潰瘍性結腸炎是炎癥性腸病(Inflammatory bowel disease,IBD)的主要類型之一,其由于環境和遺傳因素之間的相互作用而導致免疫應答和腸中的炎癥[1-2]。其特點是腸道黏膜的炎癥,導致潰瘍、水腫、出血、液體和電解質損失[3]。治療活動性潰瘍性結腸炎的一線療法是使用含有5-氨基水楊酸鹽的化合物,包括柳氮磺胺吡啶、美沙拉嗪,奧沙拉嗪和巴柳氮[4-5]。在臨床實踐中,許多中國中藥配方作為一種替代的治療方式用于潰瘍性結腸炎的治療獲得了良好的治療效果[6]。固腸止瀉丸基于傳統配方(解腸炎丸)進行改良,用于腹瀉、腹痛、潰瘍性結腸炎和腸易激綜合征[7]。潘妥洛克的有效成分為泮托拉唑。近年來,國內外已有不少研究使用奧美拉唑和泮托拉唑治療潰瘍性結腸炎的研究[8-9]。本研究擬聯合使用固腸止瀉丸和潘妥洛克,評估其治療潰瘍性結腸炎的效果,為臨床實踐提供新的醫療證據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本項隨機對照治療于2014年2月至2018年4月在本院進行。該研究得到本院醫學倫理委員會批準。所有患者均簽署知情同意書。納入過去24個月內通過內窺鏡檢查或放射線造影確診為潰瘍性結腸炎的患者。排除標準:患有短腸綜合癥;對固腸止瀉丸、潘妥洛克不能耐受;腎臟或肝臟疾病;大便檢查細菌病原體、蠕蟲或寄生蟲陽性;酗酒或濫用藥物史;在過去3個月內服用皮質類固醇(口服,靜脈注射,肌內注射或直腸給藥);在過去3個月內服用了免疫調節藥物;在過去7d內接受了抗生素治療;在過去1個月內接受過任何研究性藥物治療。孕婦和哺乳期婦女被排除在參與研究之外。在參與研究期間,禁止患者服用阿司匹林(除非用于心血管保護)或其他非甾體類抗炎藥。

1.2 方法 符合條件的患者以1∶1的比例隨機分配至對照組和觀察組,均以口服方式給藥。對照組單純服用潘妥洛克,40mg/次,3次/d。觀察組在服用潘妥洛克的同時服用固腸止瀉丸(由烏梅、黃連、干姜、罌粟殼、延胡索、木香6味中藥組成),5g/次,3次/d,飯前30min口服,3周為1個療程。治療前和治療結束時檢查肝腎功能正常。在第0、3和6周評估患者情況。評分系統的組成部分包括大便頻率、直腸出血、內鏡檢查和患者功能評估。大便頻率、直腸出血和內鏡檢查結果的評分范圍為0~3分,表明正常至嚴重活動。此外,患者功能評估的評分為0~3分,表明正常至嚴重損害的功能。研究者在第0、3和6周的患者就診時回顧分析這些數據,并對每一項進行評分。然后根據上述臨床評估評分和研究者在第0、3和6周的臨床判斷確定病情總評分。總體改善(治療成功)定義為完全緩解或對治療有臨床反應。完全緩解定義:大便次數正常;無直腸出血;患者功能一般情況良好;內鏡檢查結果正常,病情總評分為0。對治療有臨床反應定義為病情總評分有改善和至少一項臨床評估的改善(糞便頻率、直腸出血、患者功能評分、內窺鏡檢查結果),并且在任何其他臨床評估中均未惡化。主要療效終點是中度活動性潰瘍性結腸炎患者在第6周的總體改善(治療成功)(中度活動性疾病被定義為病情總評分=2)。中度活動性疾病患者的次要療效終點在第3周總體改善。

1.3 統計學分析 采用SPSS 17.0統計軟件。計數資料組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

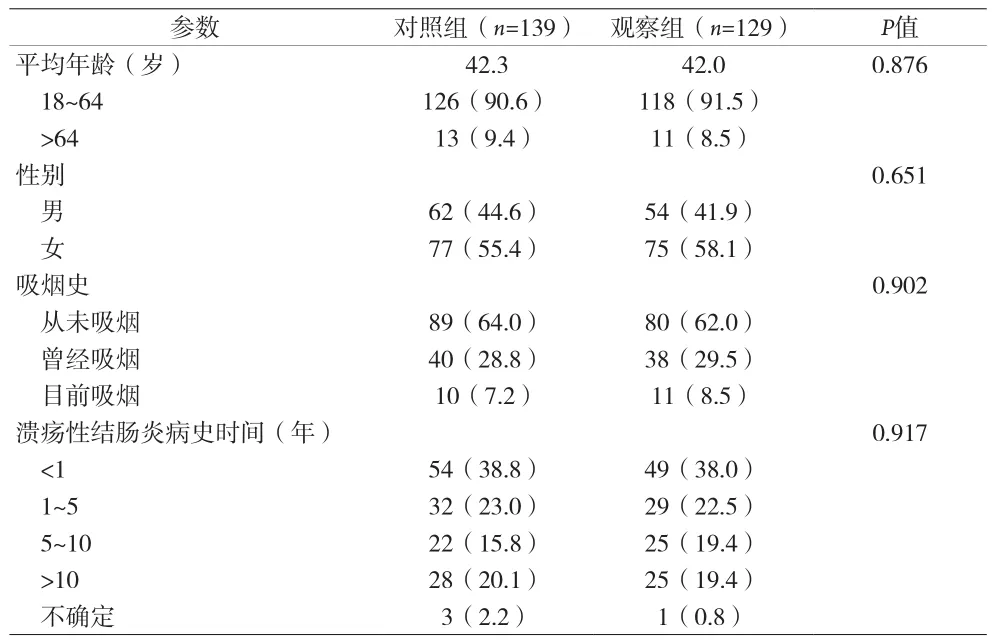

2.1 兩組患者一般情況 見表1。

表1 兩組患者一般情況[n(%)]

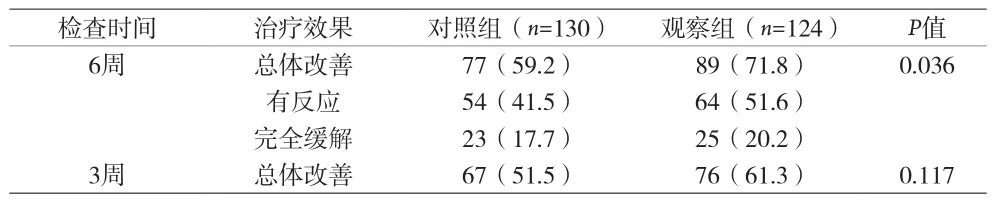

2.2 兩組患者治療效果比較 對照組中有9例患者(6.5%)退出研究,觀察組中有5例患者(3.9%)退出研究。見表2。

表2 兩組患者治療效果比較[n(%)]

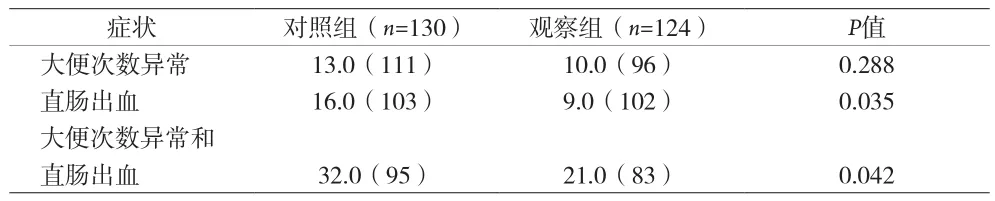

2.3 兩組患者癥狀改善時間比較 兩組患者癥狀改善的中位時間(大便次數,直腸出血及同時具有兩者)如表3所示。患者直腸出血癥狀改善的中位時間在觀察組(9d)明顯短于對照組(16d)(P=0.035)。患者大便次數異常癥狀改善的中位時間在觀察組(10d)短于對照組(13d),但差異無統計學意義。同時有大便次數和直腸出血癥狀患者的癥狀改善中位時間在觀察組(21d)明顯短于對照組(32d)(P=0.042)。

表3 兩組患者癥狀改善時間比較[中位天數(n)]

3 討論

3.1 固腸止瀉丸聯合潘妥洛克的優點 潘妥洛克在臨床上主要用于由胃食管反流病引起的成人和≥5歲兒童患者的食道糜爛和潰瘍的短期治療[10]。而對于患有輕度至中度活動性潰瘍性結腸炎的患者,最初使用潘妥洛克進行治療有反應后,隨著用藥時間的延長、用藥劑量的加大,較多患者對于藥物治療的反應并無明顯改善。根據本資料結果,對于患有中度活動性潰瘍性結腸炎的患者可以聯合使用固腸止瀉丸和潘妥洛克,可以顯著增加患者用藥6周后的總體病情改善率,尤其是患者對于藥物的治療反應性較單用潘妥洛克的對照組增加了10%。

3.2 固腸止瀉丸、潘妥洛克治療潰瘍性結腸炎的機制 泮托拉唑的作用機制是抑制胃酸生成的最后一步。在胃壁細胞中,泮托拉唑與H+-K+-ATP泵共價結合以抑制胃酸和基礎酸分泌。共價結合可防止酸分泌≥24h。泮托拉唑通過細胞色素P450系統在肝臟中代謝,途徑主要包括CYP2C19的去甲基化及硫酸化。泮托拉唑代謝物不具有任何藥理學作用,該藥物的血漿半衰期約為2h[11]。固腸止瀉丸主要由烏梅、干姜、黃連、罌粟殼、木香、延胡索等成分組成,其中烏梅酸收,澀腸止瀉;干姜辛熱,溫中散寒;黃連苦寒,清熱燥濕,瀉火解毒;罌粟殼酸收,澀腸止痛;木香、延胡索活血、行氣、止痛;黃連去中焦濕熱,并具有解毒作用,與木香同用,可調氣行滯而除里急后重;黃連配伍干姜,寒熱并用;烏梅配伍罌粟殼,酸主收澀,固氣澀腸而止瀉。諸藥共奏調和肝脾、澀腸止瀉、行氣止痛之效。既往的研究表明固腸止瀉丸處理改變了潰瘍性結腸炎大鼠模型的結腸中TNF-α、IFN-γ和IL-10的水平[12]。聯合使用固腸止瀉丸和潘妥洛克可能同時降低潰瘍性結腸炎患者腸道的炎癥反應和酸性刺激,共同促進患者的病情改善。

3.3 本研究的意義和不足 本資料結果對使用固腸止瀉丸聯合潘妥洛克治療潰瘍性結腸炎的臨床實踐有影響。潘妥洛克的有效成分泮托拉唑屬于質子泵抑制劑,和奧美拉唑、蘭索拉唑同屬于第一代質子泵抑制劑,相較于第二代的質子泵抑制劑,如雷貝拉唑、埃索美拉唑,在起效時間、藥效、藥代動力學等方面均有差距[13]。國外早期的研究表明奧美拉唑在治療潰瘍性結腸炎上有較好的療效。本資料中聯合了固腸止瀉丸和潘妥洛克,比單用潘妥洛克具有更好的治療效果。然而尚不明確第二代質子泵抑制劑在潰瘍性結腸炎的治療中是否有更好的效果,而固腸止瀉丸聯合第二低質子泵抑制劑治療潰瘍性結腸炎的研究也將是一項較有意義的探索工作。此外,泮托拉唑在成人中使用的一些常見副作用包括:頭痛、腹瀉、惡心、腹痛、嘔吐、胃腸脹氣、頭暈和關節疼痛。長期使用泮托拉唑可導致胃內壁或萎縮性胃炎,維生素B12缺乏和低鎂的慢性炎癥[14]。

總之,聯合使用固腸止瀉丸和潘妥洛克可以有效提高潰瘍性結腸炎患者的總體病情改善,縮短患者的癥狀改善,為臨床治療潰瘍性結腸炎提供了新的理論和實踐基礎。