MMP-9在下肢動脈硬化閉塞癥介入治療前后的動態變化及與術后再狹窄的相關性

梁思淵 周龍 王濤

下肢動脈硬化閉塞癥(ASO)是臨床常見的血管疾病,是下肢發生的一系列慢性缺血性病變,好發于45歲以后的中老年人[1]。其病變機制主要為下肢動脈血管發生粥樣硬化而導致的動脈血管阻塞,其導致患者臨床表現為間歇性跛行、下肢疼痛以及下肢皮膚潰瘍壞疽等[2]。介入治療法是大部分患者的首要選擇。但相關研究表明,部分患者在介入治療之后出現動脈再狹窄的情況[3-4]。因此,針對此種情況,需要尋找影響其再狹窄情況的影響因素,并采取針對措施以達到降低其再狹窄的發生率,改善預后的目的[5]。MMP-9是一種基質金屬蛋白酶,可降解動脈斑塊纖維帽基質,從而削弱纖維帽導致斑塊破裂造成動脈硬化閉塞。因此,本資料對下肢硬化閉塞癥患者行介入治療后的血清MMP-9進行動態監測,并觀察其與術后再發動脈狹窄的相關性。報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入2016年2月至2018年5月本院血管外科收治的76例下肢動脈硬化閉塞癥行介入治療的患者為觀察對象,其中男40例,女36例;年齡49~81歲,平均年齡(68.6±12.5)歲;其中年齡>60歲的患者61例,占所選對象的80.26%;76例患者所累及肢體為84條下肢。高血壓患者42例,冠心病患者46例,2型糖尿病患者52例,吸煙患者45例。納入標準:(1)診斷符合中華醫學會外科學分會血管外科學組關于《下肢動脈硬化閉塞治療指南》中相關診斷標準[6];(2)經下肢動脈造影確診為下肢動脈硬化閉塞,符合介入治療的相關手術指征;(3)于本院接受手術治療;(4)患者同意并簽署知情同意書。排除標準:(1)活動期脈管炎患者;(2)合并肝心腦腎等重要器官病變或功能障礙者;(3)合并精神疾病者;(4)血栓脫落所致急性下肢動脈缺血者;(5)嚴重凝血功能異常;(6)因外傷需進行下肢手術者;(7)對研究所用造影劑以及藥物過敏者。

1.2 治療方法 術前常規給予抗血栓、抗凝、改善微循環等對癥治療,術前綜合患者所有臨床結果,對病變部位、程度及手術入路情況進行科室討論,對其進行評估,對不同患者的不同病變部位制定不同的手術方案,考慮患者術中可能出現的情況,并制定應對方式,同時制定好預備方案,術前充分與患者以及患者家屬進行溝通。手術采取平臥位,局部浸潤麻醉,常規消毒鋪巾,選取最理想的入路,麻醉滿意后,股動脈進行穿刺,置入導管鞘,利用導絲劍將導管引入腹主動脈下段后進行DSA造影。根據患者DSA情況,明確所用介入治療手段,如DSA顯示為主髂動脈病變,常用治療方式為先球囊擴張術,然后進行支架植入術;DSA顯示為股淺動脈病變,則僅采用球囊擴張術,若術后股淺動脈出現動脈夾層或殘存的動脈狹窄>30%,則再行支架植入術;DSA僅顯示膝下血管或近關節處血管病變,則僅采用經皮腔內血管成形術進行治療,手術全程肝素鈉維持。術后所有患者均進行前列地爾、丹參等常規藥物輸液1周。患者出院后口服阿司匹林以及西洛他唑半年。術后注意控制血壓、血糖,并嚴格戒煙戒酒。以避免并發癥的發生。

1.3 觀察指標及評定標準 (1)術后隨訪3個月,觀察患者術后再狹窄發生的情況;然后根據患者有無再狹窄的情況發生將患者分為再狹窄組以及非再狹窄組。DSA介入治療后血管再狹窄的判定標準:支架內或支架兩端5mm以內管腔直徑狹窄≥50%。血管再狹窄發生率為發生再狹窄患者數與本組患者數百分比。血管狹窄率的定義為病變血管最狹窄處狹窄部分最大直徑占該處血管直徑的百分比。(2)血清MMP-9的動態變化監測。分別于患者術前,術后6h、12h、24h、1周、1個月以及3個月抽取患者空腹狀態下外周靜脈血液5ml,抗凝處理后離心,分離血漿、血清,然后低溫保存。運用酶聯免疫法進行MMP-9水平的測定,檢測步驟按照實驗室要求以及試劑盒說明進行操作。

1.4 統計學方法 采用SPSS 18.0統計軟件包。MMP-9水平等計量資料采用t檢驗,多重比較采用重復測量方差分析,對再狹窄發生的各個影響因素采用χ2檢驗進行單因素分析;對單因素分析中有意義的項目進行二元Logistic回歸分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 術后情況以及MMP-9動態變化 術后3個月,76例患者中,66例(86.84%)未出現再狹窄,10例(13.16%)發生了再狹窄;患者MMP-9水平術前為(83.2±7.7)ng/ml, 術 后 6h 為(102.2±10.7)ng/ml,術后 12h 為(127.9±8.2)ng/ml,術后 24h 為(131.5±8.9)ng/ml,術后1周為(183.2±9.2)ng/ml,術后1個月為(142.2±6.7)ng/ml, 術后 3個月 為(94.6±4.1)ng/ml,MMP-9水平在術后開始快速上升,至術后1周達到高峰,然后開始下降,至術后3個月降至正常水平(F=1313.19,P<0.001)。

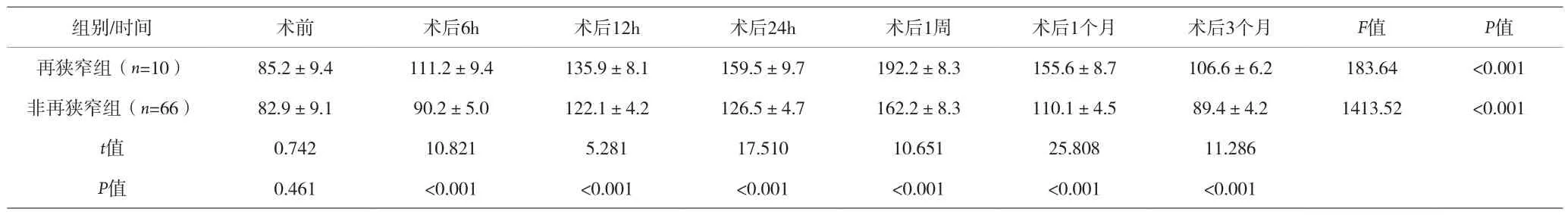

2.2 再狹窄組與非再狹窄組患者MMP-9動態變化比較 見表1。

2.3 術后再狹窄發生的單因素分析 對術后發生再狹窄的影響因素進行單因素分析,結果顯示術后再狹窄與2型糖尿病以及MMP-9水平上升相關(P<0.05);與性別、心臟病、高血壓、吸煙等無明顯相關(P>0.05)。2.4 術后再狹窄發生的Logistic回歸分析 對單因素分析中有意義的項進行多因素Logistic回歸分析,結果顯示,2型糖尿病以及MMP-9水平升高是造成術后發生再狹窄的獨立危險因素(P<0.05)。

表1 再狹窄組與非再狹窄組患者MMP-9動態變化比較[ng/ml,(x±s)]

3 討論

目前,臨床對于下肢動脈閉塞癥的主要治療方式為血管介入治療,包括球囊擴張、支架植入等;球囊擴張是通過球囊將血管進行機械性擴大而達到治療的目的,其擴張血管的機制為通過分離硬化的動脈內膜,破壞中膜平滑肌強力層和膠原纖維,使動脈粥樣硬化斑塊斷裂,從而使動脈中膜得以伸展而達到擴血管的作用,因此球囊擴張在臨床運用廣泛。

本資料結果發現,患者在術后MMP-9水平先快速上升至一定水平后開始緩慢下降。而后將復查出現再狹窄患者的MMP-9水平與未出現再狹窄患者的MMP-9水平進行動態對比,發現再狹窄患者MMP-9水平在術后各時間點均高于非再狹窄患者,表明MMP-9的表達水平與動脈硬化閉塞癥以及其術后再發狹窄均有一定的相關性。對其術后再發狹窄的影響因素進行單因素分析后進行二元Logistic回歸分析,發現血清MMP-9水平的升高以及2型糖尿病是患者術后再狹窄的獨立影響因素。其原因可能與MMP-9在機體的作用機制有關,其可使血管斑塊破裂而造成動脈硬化栓塞。而2型糖尿病患者,其血液糖濃度升高,容易出現下肢動靜脈栓塞,而術后MMP-9水平的升高,導致其更容易出現術后再次狹窄。

金屬基質蛋白酶(MMPs)是一種可以消化降解細胞外基質的重要酶類物質。相關研究表明,金屬基質蛋白酶可存進患者動脈粥樣硬化的形成,促進血小板聚集,提高患者動脈斑塊的不穩定性,而通過這些作用機制而促使動脈粥樣硬化的形成[7]。研究表明,對血管系統有明顯影響的技術基質蛋白酶為膠原酶以及明膠酶,MMP-9造成下肢動脈硬化閉塞的機制在于,MMP-9可降解動脈斑塊纖維帽基質,從而削弱纖維帽導致斑塊破裂造成動脈硬化閉塞[8]。因此,下肢動脈硬化閉塞癥患者術后血清MMP-9與其術后再狹窄發生情況密切相關,其可通過動脈斑塊的破裂造成患者的下肢動脈再次狹窄。

綜上所述,對下肢動脈硬化閉塞癥患者行介入治療后進行血清MMP-9的動態監測,可對其術后再發動脈狹窄產生重要價值,因此,可以通過控制血清MMP-9水平來達到降低術中再狹窄情況的發生率。