面向水環境改善的淺丘水網區生態環境需水研究

李 娜,鄧秋良,劉伯娟,張 平

(湖北省水利水電規劃勘測設計院,武漢 430064)

0 引 言

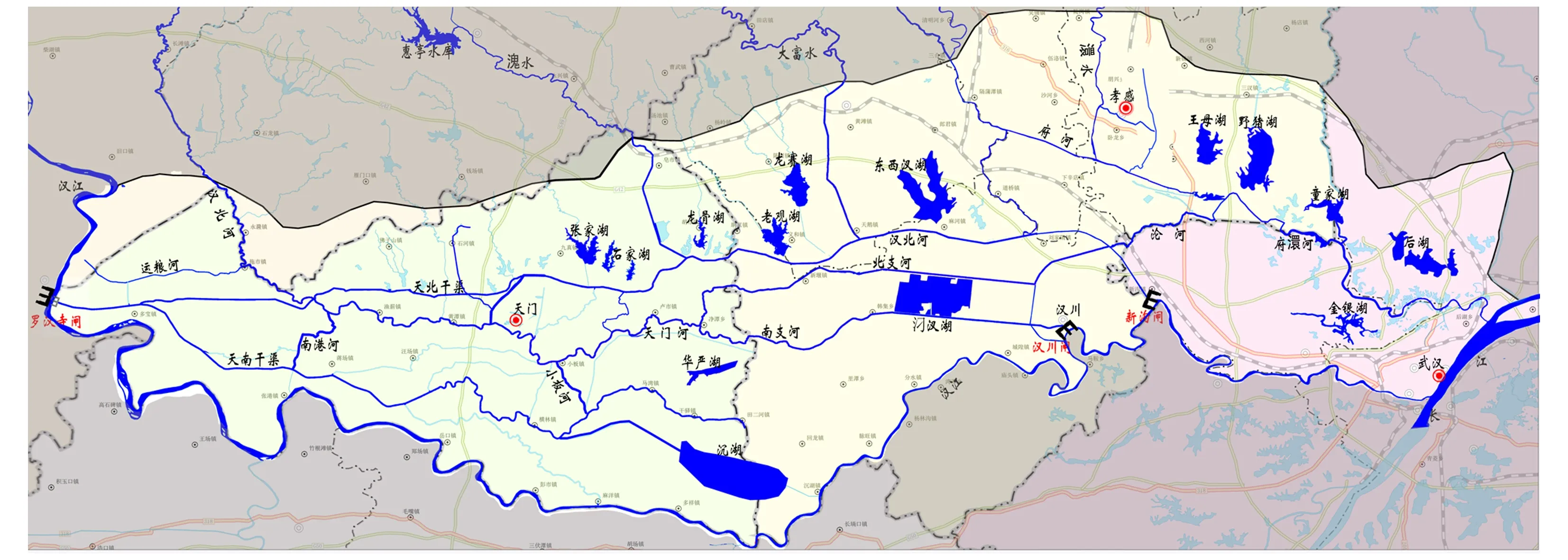

一江三河水網區為湖北省江漢平原漢江以北的淺丘水網區。“一江”指漢江,“三河”分別為漢北河、天門河、府澴河,流域水系見圖1。區域原均為汈汊湖水系,1969年冬實施了漢北水利工程后,區域水系分治成為兩大水系三片匯水區:一是府河下游改道,獨立府澴河匯水區;二是開挖漢北人工河,撇洪包括萬家臺以上的原天門河和以下的北岸(左岸)支流匯水區;三是萬家臺以下原汈汊湖水系匯水區。不同流域水系間均可通過河道涵閘實現連通。長期以來,區域水資源調度多從防洪排澇角度出發,對河湖生態環境需水考慮不足,部分河湖水環境惡化趨勢明顯,生態功能退化,亟待系統分析研究水網區的生態環境需水要求,并在水資源配置與調度中給予充分考慮。

當前,國內外計算河流生態需水量的方法眾多,Tharme等[1]將大多數生態需水評估方法歸納為水文學方法、水力學法、棲息地模擬法、整體法、綜合評估方法及其他方法。近年來隨著人水共生和諧理念提出和河湖長制深入推進,國內河湖生態環境需水得到了越來越多的重視和研究[2,3],國內學者對單一河流、多閘壩河流[4-9]、淺水湖泊[10-12]及河網區[13-16]的生態需水進行了大量相關研究。但對多單元多流域水網區生態環境需水研究較少,河湖較多的水網區生態需水研究缺乏系統整體性,上下游、左右岸缺乏協調,不同流域單元有補水條件的均各取所需,未能實現水資源的有效利用。本文從水環境改善角度出發,構建了淺丘水網區多單元多流域生態環境需水耦合模型,從系統角度研究一江三河水網區以增強河湖自凈能力、改善河湖水體水環境質量為目標的生態環境需水。

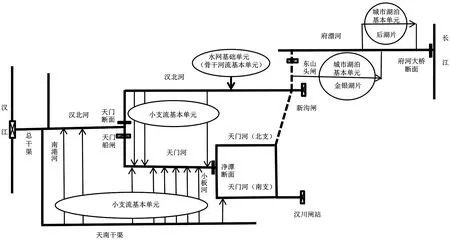

圖1 一江三河水網區水系圖Fig.1 Han River-Three Inland Rivers water network area drainage map

1 區域水環境現狀

一江三河水網區地處江漢平原腹地,涉及天門市、孝感市、荊門市和武漢市4個地市,共計11個縣市區,自然面積8 191 km2,2017年總人口734萬人,耕地面積40.33 萬hm2。區域內地區生產總值達4 458.19 億元,素有“魚米之鄉”的美譽。

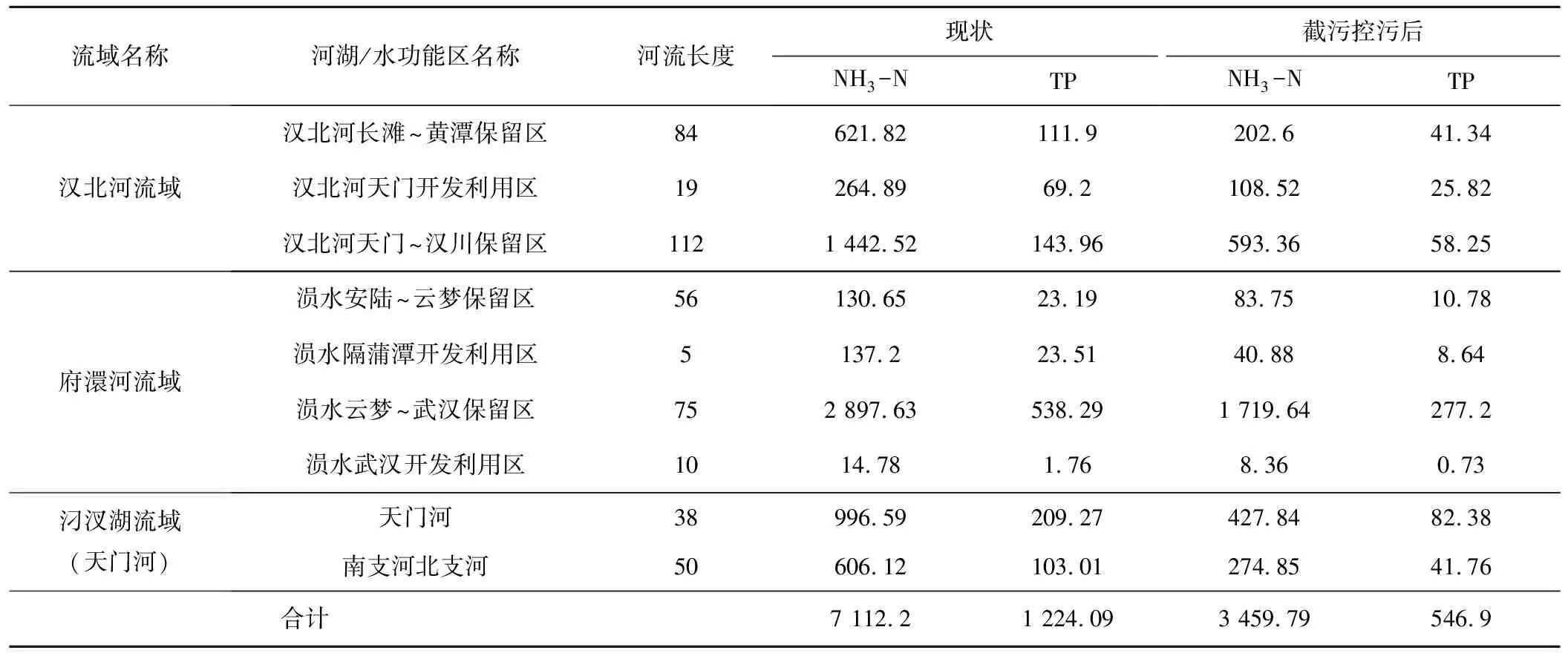

近年來一江三河地區經濟社會發展迅速,入河污染負荷日益增多,加上淺丘水網區水體流動性差,區域內河湖水環境質量不容樂觀,主要河湖水體水質基本處于Ⅳ類到劣Ⅴ類,水功能區斷面基本不達標,主要超標因子為COD、NH3-N、TP,且呈現下游區河湖水體水質要劣于上游區,城市區河湖水體水質劣于農村區,枯水期水體水質劣于豐水期的特點。根據第二次全國污染源普查數據以及城鎮及農村人口、耕地面積、畜禽養殖規模等相關基礎數據,采用調查統計及估算法計算區域現狀及各項截污控污措施全部實施后的入河污染物量,見表1。由表可知,農村區上、下游河流入河污染負荷水平基本持平,城市區河段如天門河段、涢水云夢~武漢保留區段污染負荷水平明顯高于農村區。

表1 一江三河水網區污染物入河量表 t/a

2 河湖基本單元水環境模擬分析

一江三河水網區水系發育,湖泊星羅棋布。區域有3條骨干河流,5 km以上的二級河流共49條,分布有大小湖泊共112個,其中農村湖泊75個,城市湖泊37個,湖泊總水面面積約223 km2。為研究區域生態環境需水,本文將區域水系劃分骨干河流、小支流、農村湖泊、城市湖泊四類基本單元,河流采用一維水動力水質模型,湖泊采用二維水動力水質模型對該區域的典型基本河湖單元水環境質量進行模擬分析,各類單元位置見圖1。水動力模型采用圣維南方程組求解,水質采用質量守恒原理計算。

一維水動力方程為:

(1)

式中:t為時間;x為距某一固定斷面沿流程的距離;h、Q分別為x處,t時刻過水斷面的水深和流量;A為過水斷面面積;R為水力半徑。

二維非恒定淺水運動方程:

(2)

式中:h為實際水深;ζ為平均湖面起算的水位;q為單位面積上進出湖泊的流量;u,v分別為沿x,y方向的流速分量;g為重力加速度;ρ為水密度;f為柯氏力系數;τbx,τby為湖底摩擦力分量;τwx,τwy為湖面風應力分量。

水質遷移轉換基本方程為:

(3)

式中:h為水深,m;C為污染物指標的濃度,mg/L;M為橫向單寬流量,m2/s;N為縱向單寬流量,m2/s;Ex為橫向擴散系數,m2/s;Ey為縱向擴散系數,m2/s;S為源(匯)項,g/(m2·s)。

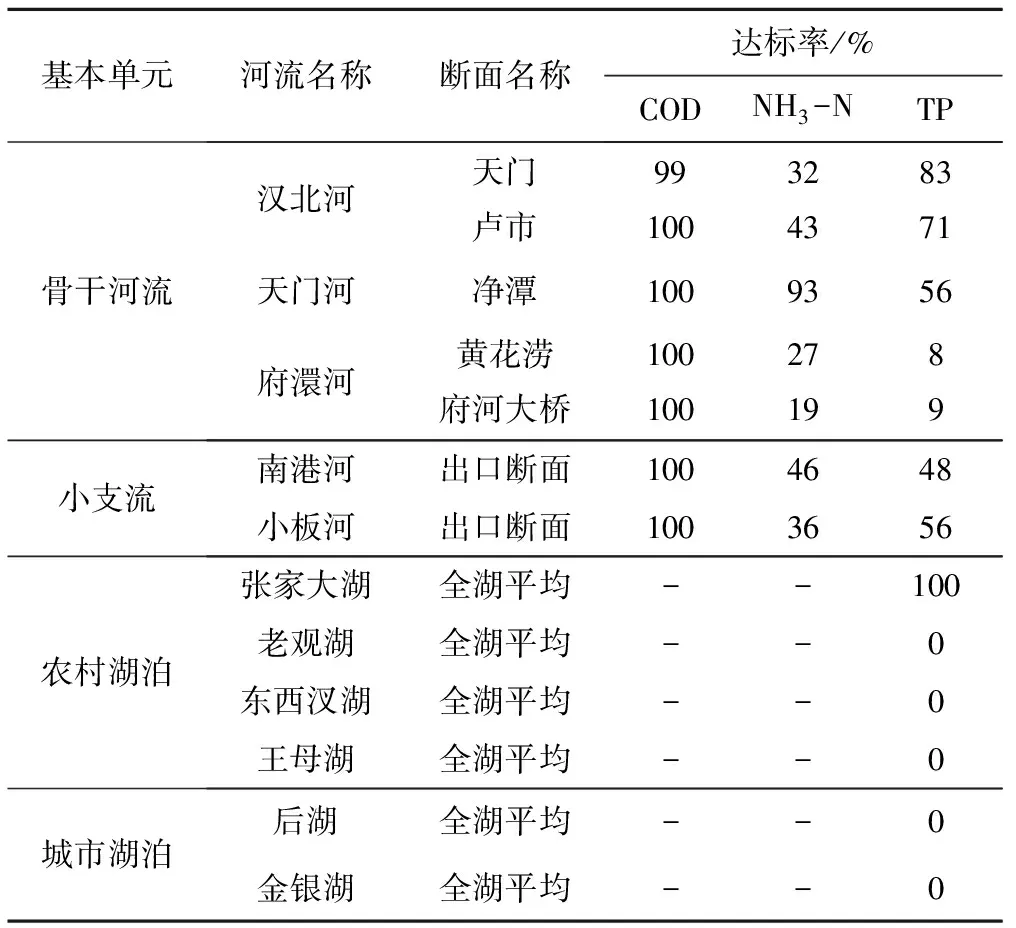

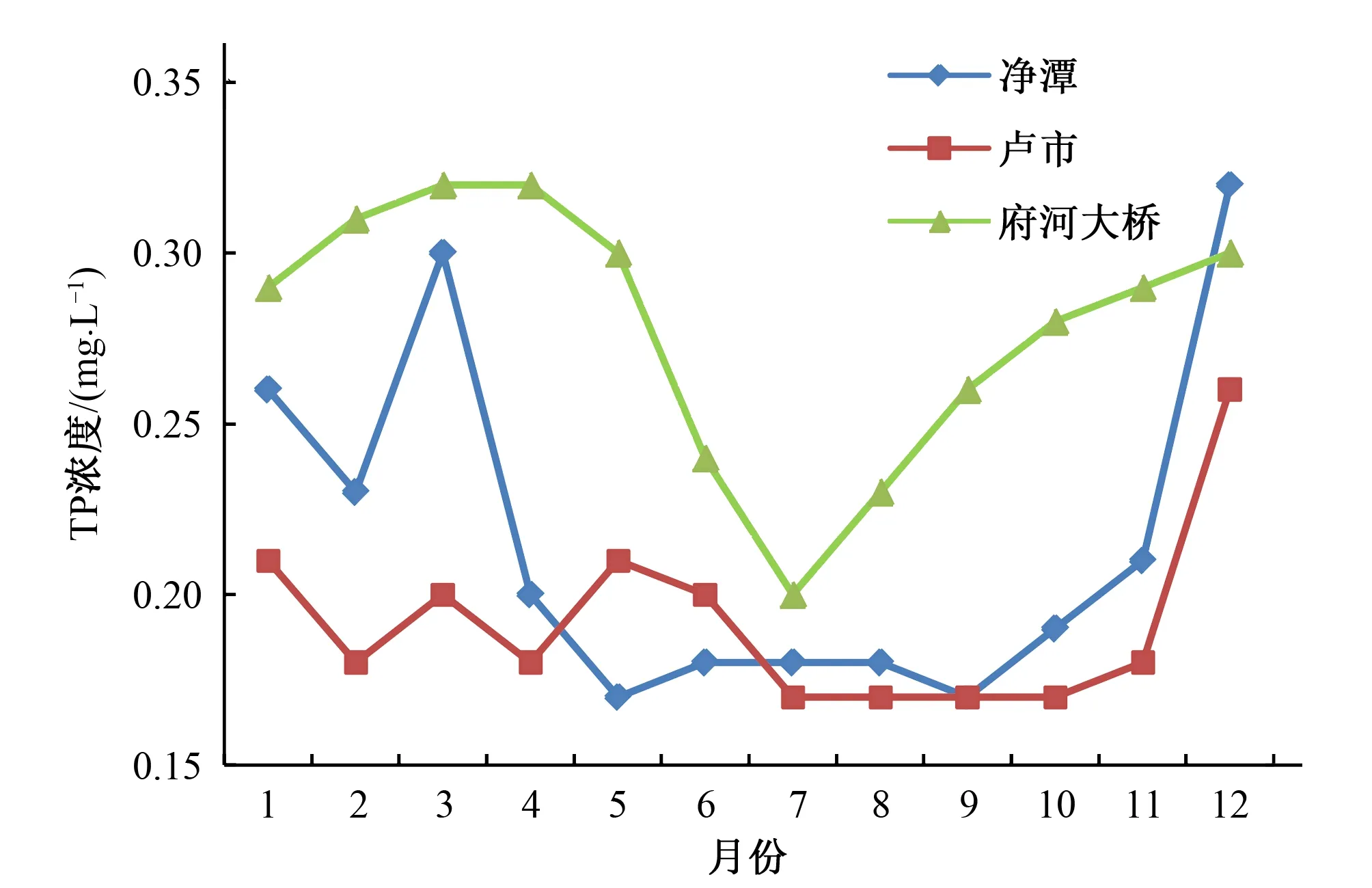

為全面分析區域基本河湖單元的水環境需水,本文共對3條骨干河流,2條小支流和4座農村湖泊,2座城市湖泊進行了模擬分析。由模擬分析結果可知四類基本計算單元中除農村區張家大湖水體水質達標外,其余基本河湖單元在截污控污措施實施后,河湖水環境容量均不足,水質達不到目標要求,存在不同程度缺水。各基本河湖單元水體水質模擬結果見表2,圖2~4。

表2 河湖基本單元重要斷面水質年達標率Tab.2 Annual water quality compliance rate of important sections for rivers and lakes

圖2 河流典型斷面TP變化過程Fig. 2 The changing process of TP of typical river sections

圖3 河流典型斷面NH3-N變化過程Fig.3 The changing process of NH3-N of typical river sections

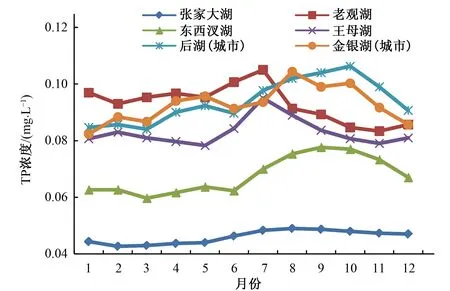

圖4 典型湖泊TP變化過程Fig.4 The changing process of TP of typical lakes

3 一江三河水網區多單元多流域水環境需水分析

本文計算一江三河水網區水環境需水是在計算各河湖基本單元生態環境需水的基礎上,按河流水系的完整性,統籌協調上下游、干支流,河流控制斷面、河口、湖泊等各節點的水量平衡關系,構建一江三河水網區多單元多流域水環境需水耦合模型。

(1)選取水網基礎單元。水網區河湖縱橫交錯,構建多單元多流域水環境需水耦合模型的關鍵是在多類河湖基本單元中選取出水網基礎單元,并以此為基礎,研究其他單元與水網基礎單元的水量交換關系。水網基礎單元的選取原則為眾多河湖基本單元中與其他單元產生水力聯系可能性最多的單元。一江三河水網區的基礎單元為骨干河流,其與小支流、城市湖泊和農村湖泊均存在水量交換。

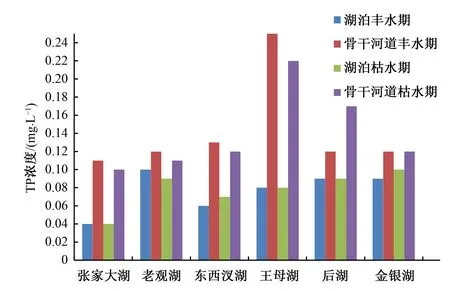

(2)判斷河湖基本單元間連通補水可行性。各河湖基本單元間連通補水可行性要從水系天然稟賦條件及水量、水質、水生態等方面進行。從水環境改善角度出發,需在對各河湖基本單元進行水環境模擬的基礎上,采取輸入水質優于本體水質的原則,研判COD、NH3-N、TP等主要指標,確定各河湖基本單元間連通補水可行性。從一江三河水系圖可知,水網基礎單元骨干河流雖具備向部分小支流、城市湖泊及農村湖泊補水的地理條件,但骨干河流的TP濃度均劣于湖泊單元水體,成果見圖5。從水環境改善角度出發,骨干河流不具備向湖泊天然補水條件。考慮到城市湖泊周邊區域發展對其水資源質與量都提出較高的要求,故可增設人工絮凝沉淀池,對水網基礎單元水質進行降磷處理后再連通補水入后湖、金銀湖等城市湖泊。

圖5 湖泊與骨干河流TP濃度對比Fig.5 Comparison of TP concentration between lakes and main rivers

(3)淺丘水網區大尺度模型中河湖基本單元水環境補水分析。對于1 000 km2以上的淺丘水網區大尺度模擬區域,區內水系眾多,在實際工作中如逐一應用水動力水質模型對各河湖基本單元計算其水環境需水,顯然工作量巨大,現階段難以實現。考慮到河湖基本單元的水環境具有相似性,水環境需水與區域降雨徑流條件、地區經濟社會發展、河湖水體流動性等指標相關。故可在各類河湖基本單元中選取若干典型計算其水環境需水,利用修正系數考慮多種影響因素,估算全區域河湖基本單元水環境需水。一江三河水網區的小支流與城市湖泊生態補水均采用模數法計算,考慮到區域降雨徑流條件及區域經濟社會發展均類似,故修正系數取為1。通過典型分析,小支流需水模數按流域面積計算為0.007 m3/(s·km2),城市湖泊需水模數按水面面積計算為1 m3/(s·km2)。

(4)判斷流域間連通補水可行性。流域間的連通補水主要是在滿足防洪排水安全的前提下,相鄰流域利用天然的水系條件,通過新建工程措施或優化水資源調度實現流域間的水量調配,滿足多流域的水環境需水,提高水資源利用率。一江三河水網區三大流域本為一體,因治水害而阻斷。本文考慮到處于上游區的漢北河的水質總體要優于天門河和府澴河,且具備從區域外引水的條件,故在保證防洪排水安全的前提下,通過開啟漢北河與天門河間的天門船閘、漢北河與府澴河間的東山頭閘,優化涵閘調度,打通不同流域間的連通補水通道,提高水資源利用率。

(5)構建多單元多流域水環境需水耦合模型。以水網基礎單元為基礎,在水網基礎單元與其他基本河湖單元交匯處,考慮各河湖基本單元生態環境需水,利用水量平衡和水質質量守恒原理耦合各節點輸入輸出水量及污染負荷量,搭建多單元多流域水環境需水耦合模型。一江三河水網區水環境需水分析模型框架如圖6所示。

本文在小支流基本單元水質目標達到Ⅲ類,城市湖泊基本單元水質目標達到Ⅳ類基礎上,構建多單元多流域水環境需水耦合模型,計算水網區重要控制斷面天門、凈潭、府澴河水質目標達到Ⅲ類的水環境需水,結果見表3。

綜合考慮區域天然來水、供水、退水等因素,區域遭遇90%保證率枯水年水文條件,重要控制斷面水環境需水在非汛期1-4月及11-12月不能滿足,需從流域外調水補充,區域所需最大補水流量為37 m3/s,總補水量為6.88 億m3;區域遭遇50%保證率平水年水文條件,重要控制斷面水環境需水主要在1-2月不能滿足,需從流域外調水,區域所需最大補水流量為10 m3/s,補水量為0.34 億m3;區域遭遇低于50%保證率豐水年時,區域水環境需水基本滿足要求,不需要流域外補水。

圖6 一江三河水網區水環境需水分析模型框架示意圖Fig.6 Water demand analysis model framework for water environment in Han River-Three Inland Rivers water network area

4 結 語

(1)本文采用一維、二維水動力水質模型對河湖基本單元中的3條骨干河流、2條小支流、4座農村湖泊、2座城市湖泊進行了水量水質模擬分析。結果表明3條骨干河流和2條小支流的水質年達標率不足50%,農村湖泊中僅張家大湖水質達標,其余農村湖泊及城市湖泊水質全年均不達標。

(2)本文將生態環境需水分析從單一流域拓展到多單元多流域,統籌協調同一流域上下游、干支流以及不同流域間的河湖生態環境需水要求,搭建多單元多流域水環境需水耦合模型,計算天門、凈潭、府河大橋3個重要控制斷面的水環境需水過程,分析了區域遭遇不同水文條件時的生態環境補水量。

(3)面向水環境改善的生態環境需水僅 為區域水生態環境需水的一部分,區域還應考慮水生動植物棲息生存、部分城市河湖景觀等需求,綜合確定一江三河水網區生態環境需水。