融合海綿理念的風(fēng)景園林建設(shè)

——以西寧市試點(diǎn)區(qū)為例

沈 敏

(西寧市海綿城市建設(shè)管理服務(wù)中心,青海西寧810001)

1 背景概況

2016年, 西寧市成功入選全國第二批海綿城市試點(diǎn)城市,是國家對于青藏高原特有氣候條件下生態(tài)環(huán)境的高度關(guān)注,也對西北半干旱地區(qū)的綠色發(fā)展具有典型示范意義。 西寧市將海綿試點(diǎn)建設(shè)工作作為提升城市綠色發(fā)展的載體和城市轉(zhuǎn)型升級的重要抓手,樹立了“綠色發(fā)展樣板城市,建設(shè)幸福西寧”的目標(biāo)任務(wù)。

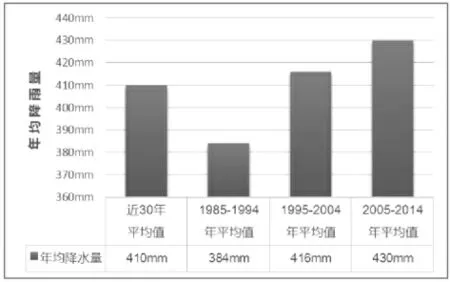

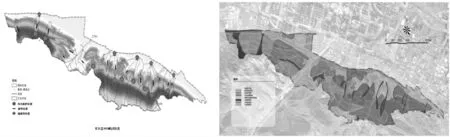

西寧市是青海省省會,市域面積7660km2,建成區(qū)面積118 km2,平均海拔高度2261 米,年均降雨量410mm[1](圖1)。 中心城區(qū)位于湟水河河谷地帶,西高東低、成“兩山對峙、三山匯聚、四川相連”的主城山水格局,試點(diǎn)區(qū)選擇中心城區(qū)西部具有典型代表意義的區(qū)域,構(gòu)成山-水-城的典型斷面,其范圍東起新寧路,西至湟水路,北臨青藏鐵路,南到大南山山脊線,總面積21.61km2,其中外圍山體和水系面積占5.39 km2(圖2)。 試點(diǎn)區(qū)項(xiàng)目分為建筑與小區(qū)、道路與廣場、公園與綠地、水系治理、管網(wǎng)改造等7 大類200 余項(xiàng),覆蓋試點(diǎn)區(qū)的各個(gè)領(lǐng)域,將海綿理念融入到這些項(xiàng)目中對西寧市的生態(tài)環(huán)境、城市景觀都具有十分重要的意義。

圖1 區(qū)域位置圖

圖1-2 西寧降雨量圖

圖2 試點(diǎn)區(qū)范圍圖

2 海綿理念的解讀

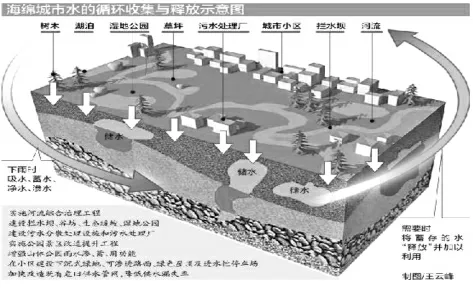

2013年12月習(xí)近平書記在中央城鎮(zhèn)化工作會議中提出:“在提升城市排水系統(tǒng)時(shí)要優(yōu)先考慮把有限的雨水留下來,優(yōu)先考慮更多利用自然力量排水, 建設(shè)自然存積、 自然滲透、 自然凈化的海綿城市”[2]。 在進(jìn)一步的海綿城市定義中強(qiáng)調(diào)“海綿城市是指城市能夠像海綿一樣,在適應(yīng)環(huán)境變化和應(yīng)對自然災(zāi)害等方面具有良好的“彈性”,下雨時(shí)吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時(shí)將蓄存的水“釋放”并加以利用[3]。 進(jìn)一步強(qiáng)化“自然積存、自然滲透、自然凈化”的理念,突出以“自然”為核心,最終形成“滲、滯、蓄、凈、用、排”的海綿城市六字方針,強(qiáng)調(diào)每一個(gè)城市,每一地塊因地制宜的采取措施,構(gòu)建自然的海綿體,促進(jìn)生態(tài)文明的建設(shè)和發(fā)展(圖3)。

3 問題和解決思路

圖3 海綿城市示意圖

西寧市位于黃河上游,地處黃土高原向青藏高原的過渡地帶,環(huán)境因素也面臨西部干旱、半干旱氣候條件區(qū)域城市的許多共性問題:山體與沖溝易發(fā)生雨水聚泄,造成水土流失、生態(tài)脆弱;水資源匱乏,未形成城市雨水利用系統(tǒng),雨水收集利用總量少;大部分地區(qū)仍采用傳統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)模式,隨著開發(fā)強(qiáng)度的不斷加大,硬化面積增加,而自然消納雨水措施弱化,在遭遇小范圍、高強(qiáng)度暴雨時(shí),部分地段易發(fā)生積水內(nèi)澇。

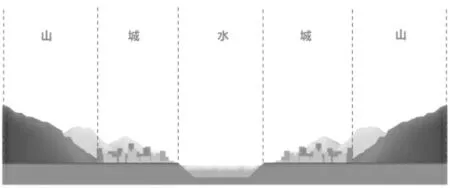

針對存在的問題,在典型試點(diǎn)區(qū)內(nèi)綜合分析區(qū)域下墊面狀況、降雨數(shù)據(jù),確立年徑流控制率,因地制宜綜合施策, 積極探索高海拔半干旱缺水城市“滲、滯、蓄、凈、用、排”的新路子,利用“山—水—城”的典型空間結(jié)構(gòu),構(gòu)建“外圍環(huán)境+城市單元”系統(tǒng)化治理模式,按照“治山、理水、潤城”的總體技術(shù)路線,構(gòu)建西部高海拔半干旱地區(qū)綠色生態(tài)體系建設(shè)模式(圖4)。

圖4 “山-水-城”的典型空間結(jié)構(gòu)

4 實(shí)施策略和成效

4.1 治山

通過山體的豎向條件, 進(jìn)行源頭修復(fù)與削減,過程引導(dǎo)與控制, 系統(tǒng)綜合治理的全系統(tǒng)化建設(shè),實(shí)現(xiàn)“水不下山,泥不出溝”的目標(biāo),將海綿理念與山體生態(tài)修復(fù)相結(jié)合(圖5)。

源頭通過山地徑流整地的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),修復(fù)水平階、坡地增加魚鱗坑,進(jìn)一步優(yōu)化山體綠化,打破由楊樹、油松構(gòu)成的單一造林模式,增加小喬木與色葉木如山杏、暴馬丁香、金葉榆、紫葉稠李等,與林下種植適生草本花卉波斯菊等,形成多層次豐富的林相,構(gòu)成多彩的城市背景林帶,山地徑流整地不僅能就地消納2年一遇的雨水量,還使原來破碎的地形整合為可建設(shè)的游憩綠地, 供人休閑娛樂,增加景觀節(jié)點(diǎn)(圖6)。

圖5 山體治理試點(diǎn)范圍

圖6 源頭水土控制

過程控制對道路周邊地形及邊溝進(jìn)行生態(tài)改造,設(shè)置植草溝、下凹綠地等綠色設(shè)施,對雨水徑流及灌溉用水進(jìn)行有效引導(dǎo)和蓄存,達(dá)到收集和凈化道路雨水的目的,同時(shí)將多種類型的花卉種植在植草溝、下凹綠地中,營造艷麗的花海綠帶,給人賞心悅目的視覺感受(圖7)。

圖7 山體道路及周邊地形雨水收集

系統(tǒng)通過對沖溝的全過程修復(fù)與治理,利用多種手段如自然置石、石籠等形式,構(gòu)建雨水多級凈化與調(diào)蓄空間,在調(diào)蓄空間中栽植濕生植物、禾本科植物等多種類型植物,豐富山地景觀,減緩雨水流速,防止水土流失,達(dá)到溝道防洪與景觀相統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 結(jié)合溝道治理建設(shè)道路、架設(shè)木棧道、觀景平臺、宣傳牌等設(shè)施,進(jìn)一步優(yōu)化了原有盤山道路的游覽路線,豐富游人的觀賞體驗(yàn)感,啟到海綿理念的宣傳效果(圖8)。

通過海綿理念與山地園林建設(shè)相融合,利用山地生態(tài)修復(fù)與豎向條件的有效管控。 實(shí)施水土流失治理、山林綠地增加和沖溝溝道治理,完成海綿化整地567hm2,修復(fù)和新建林地水平溝69.8 萬km、魚鱗坑13.4 萬余個(gè), 實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)降雨45mm 情景下坡面徑流控制, 使原有試點(diǎn)區(qū)森林覆蓋率增長到85%,進(jìn)一步優(yōu)化了市民休閑游憩的空間,綜合達(dá)到了“水不出溝、泥不下山”的海綿城市建設(shè)目標(biāo),形成山體治理的示范模式。

圖8 山體系統(tǒng)治理

4.2 理水

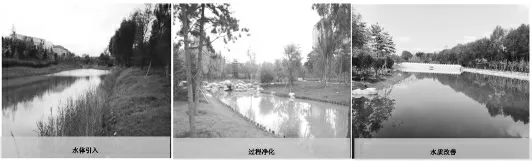

在打造水體景觀的同時(shí),充分利用海綿理念對“河水、雨水、中水”等多水共治、多水利用,發(fā)揮海綿體的凈、蓄、用、排的功效,提升水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。最終沿湟水河形成一條“串珠式”水系治理新模式,讓更多市民享有“河湖清”的生態(tài)紅利(圖9)。

圖9 海湖濕地平面圖

將穿城而過的湟水河引入試點(diǎn)區(qū)海湖濕地中,利用沉砂、生物過濾、多級凈化后,打造水清岸綠,魚翔淺底的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境,為人們提供了一處休憩活動的濕地公園。 濕地末端將凈化后的河水匯入湟水河,提高整體湟水河的水質(zhì)。 濕地凈化監(jiān)測顯示從PH 值、氨氮、總磷、總氮等指標(biāo)均有較好的優(yōu)化和提升[4],也為試點(diǎn)區(qū)湟水河段水質(zhì)的提升發(fā)揮了作用,從省控監(jiān)測斷面(西鋼橋、新寧橋)顯示,項(xiàng)目實(shí)施后,相比2016年氨氮指標(biāo)2018年均值濃度下降了77.87%(圖10)。

圖10 水體凈化

通過對試點(diǎn)區(qū)內(nèi)直排河道的雨水、第四污水廠的中水,采用多種措施引入濕地進(jìn)行凈化、滯留、調(diào)蓄,補(bǔ)充濕地水量,增強(qiáng)水系景觀效果,對湟水河水質(zhì)的提升起到了重要作用,在運(yùn)行期間調(diào)蓄雨水和中水能力達(dá)50000m3(圖11)。

圖11 多種措施引入濕地

試點(diǎn)區(qū)海湖濕地將原有溝、渠連通,增加水域面積,通過上游多種形式的生態(tài)補(bǔ)水、調(diào)水,加快濕地、溝渠水體流動,提高水體的自凈和生態(tài)恢復(fù)能力,讓水動起來,提高水質(zhì),改善水系的生態(tài)環(huán)境;以水為景,在試點(diǎn)區(qū)內(nèi)充分利用水系、濕地多樣化景觀資源,營造休憩空間,普及水文化,宣傳海綿理念,服務(wù)于民,讓人們感受水生態(tài)建設(shè)帶來的福祉(圖12)。

圖12 治理后海綿濕地景觀

4.3 潤城

通過試點(diǎn)區(qū)內(nèi)部地塊的低影響建設(shè),綜合實(shí)現(xiàn)“小雨潤城”目標(biāo),將海綿理念與生態(tài)文明建設(shè)有機(jī)結(jié)合,著力在“增綠”上下功夫。 在區(qū)域?qū)用嬲{(diào)整用地性質(zhì),增加城市公園面積,提升城市綠化品質(zhì);微觀層面針對場地鋪裝改造成綠地等方式,恢復(fù)綠色植物生態(tài);在老舊小區(qū)的建設(shè)中,改善人居環(huán)境,建設(shè)幸福西寧(圖13)。

圖13 潤城建設(shè)項(xiàng)目

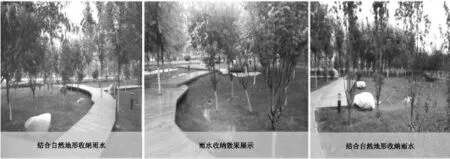

結(jié)合片區(qū)規(guī)劃用地,建設(shè)公園為人們提供休憩娛樂的公共綠地,打造十五分鐘幸福生活圈。 公園以新建疊翠園為例,面積約為6.6hm2。以海綿建設(shè)理念為引導(dǎo),形成調(diào)蓄和凈化外來客水和自身雨水的功能綠地,充分展示景觀與雨水利用相融合的設(shè)計(jì)理念,為周邊居民提供了一處休閑娛樂的場所。 園內(nèi)結(jié)合自然地形的營造設(shè)置植草溝、雨水花園等綠色設(shè)施,進(jìn)行雨水的調(diào)蓄,與植物配置相呼應(yīng),形成自然優(yōu)美的綠色空間(圖14)。 公園內(nèi)道路、廣場利用豎向調(diào)整將原來直排市政管網(wǎng)的雨水,通過植草溝引導(dǎo)至下凹綠地、雨水花園等綠色設(shè)施中;結(jié)合外圍市政道路雨水井截留,將外來客水也引入公園綠色設(shè)施中,提高對雨水資源的高效利用,調(diào)節(jié)區(qū)域溫度,改善城市生態(tài)環(huán)境(圖15)。 公園鋪裝采用如砂石路、石板路等多種形式的透水材料,打破原有花崗巖鋪裝占主導(dǎo)的建園模式,使雨水能夠充分滲透到土壤(圖16)。試點(diǎn)區(qū)在2年多的建設(shè)中新增公園面積204hm2,改變了區(qū)域生態(tài)環(huán)境,讓人民群眾深入感受到生態(tài)綠色帶來的幸福感。

圖14 公園內(nèi)的雨水調(diào)蓄

圖15 道路廣場雨水調(diào)蓄

道路建設(shè)項(xiàng)目按照“街頭添綠、道路擴(kuò)綠”的思路,推動城市綠色海綿體建設(shè)。 在重要的交通路口,從城市下墊面改造入手增加綠地,利用人行道路的夾角用地破硬增綠,精心打造街頭小品、口袋公園成為城市的靚麗名片,推動城市綠色發(fā)展理念(圖17);在打破傳統(tǒng)城市規(guī)劃理念基礎(chǔ)上,利用在退界用地建設(shè)綠道、步行道,道路紅線內(nèi)用地整合市政道路全部建設(shè)綠地形成綠色廊道,打破傳統(tǒng)道路各自為界的建設(shè)模式,擴(kuò)大道路綠地面積統(tǒng)一街道景觀,并沿道路設(shè)置植草溝、雨水花園等綠色調(diào)蓄設(shè)施,結(jié)合道路豎向設(shè)計(jì),將人行區(qū)域內(nèi)所有雨水傳輸?shù)骄G色海綿體中,增加雨水的收集和利用(圖18)。在試點(diǎn)區(qū)道路體系建設(shè)中新增綠地面積30hm2,呈現(xiàn)“點(diǎn)上出精品,線上成綠廊”的城市新形象。

圖16 海綿型透水鋪裝

圖17 破硬增綠

圖18 退界用地建設(shè)綠地

海綿城市的建設(shè)也為老舊小區(qū)的環(huán)境改造提供了機(jī)遇和條件, 針對老舊小區(qū)居住環(huán)境不佳、雨污合流、路面破損、公共設(shè)置配套不夠等問題,進(jìn)行詳細(xì)分析,制定解決措施。 以試點(diǎn)區(qū)北部湟水花園小區(qū)為例,小區(qū)面積約3hm2,以多層建筑為主。 存在雨水管外接雨污合流管網(wǎng)混亂;下雨時(shí)小區(qū)內(nèi)最低點(diǎn)易形成內(nèi)澇;路面損壞嚴(yán)重,停車場等公共設(shè)施年久失修、車位不足;小區(qū)景觀效果不佳居住環(huán)境差等問題。 針對這些問題以海綿城市建設(shè)理念為指導(dǎo),充分利用場地的豎向與景觀生態(tài)綠地,通過灰綠結(jié)合的方式營造老舊小區(qū)良好環(huán)境,達(dá)到“源頭減排”的控制目標(biāo),讓小區(qū)舊貌換新顏。 在小區(qū)內(nèi)通過增加綠地、 結(jié)合自然地形布置綠色設(shè)施如植草溝、雨水花園等,配植高中低多層次的當(dāng)?shù)靥厣臉浞N,與景石等景觀小品相映襯,提升小區(qū)的整體綠化品位,美化和改善居民的居住環(huán)境;在改造中利用小區(qū)恢復(fù)路面的工程措施, 優(yōu)化雨水排水路徑,通過調(diào)整路面豎向控制雨水徑流,匯集雨水后采用不同措施轉(zhuǎn)輸至植被淺溝中,再傳輸至雨水花園或下凹綠地內(nèi)消納雨水(圖19);樓體外排雨水通過雨水管斷接,就近引入截流溝,通過石籠及沉砂井將屋面雨水做初步消能、 凈化后排至綠色設(shè)施中; 同時(shí)在小區(qū)最低點(diǎn)設(shè)置雨水花園和溢流口,保證小區(qū)超量雨水及時(shí)排入市政雨水管網(wǎng),消除內(nèi)澇風(fēng)險(xiǎn)[5](圖20);結(jié)合小區(qū)公共停車場改造,打造具有入滲、滯留、水質(zhì)凈化與地下水涵養(yǎng)功能的多種類型生態(tài)停車場,改善既有公共設(shè)施(圖21)。 小區(qū)內(nèi)設(shè)置海綿設(shè)施宣傳牌,讓海綿理念深入人心。 項(xiàng)目建成后,實(shí)現(xiàn)了“小雨不積水,大雨不內(nèi)澇”的海綿目標(biāo),實(shí)現(xiàn)“景美路平,設(shè)施完善”的海綿民生目標(biāo),讓群眾感受到海綿城市建設(shè)帶來的變化。 試點(diǎn)區(qū)建設(shè)期間共計(jì)完成51 個(gè)老舊小區(qū)的全面改造, 4.6 萬余居民直接受益,獲得百姓點(diǎn)贊。

圖19 優(yōu)化雨水路徑

圖20 雨水花園末端調(diào)蓄

圖21 生態(tài)停車場

5 建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)

結(jié)合西寧市特殊的地理氣候及生態(tài)條件,將“滲、滯、蓄、凈、用、排”六字訣轉(zhuǎn)化為適合高原特色的技術(shù)路徑,以“滲先蓄后、凈滯結(jié)合、多用少排”為基礎(chǔ),“滲先蓄后”: 結(jié)合西寧半干旱高原少雨蒸發(fā)量大的氣候特點(diǎn),讓雨水先滋潤土壤,多余雨水采用合理的蓄存措施(圖22);“凈滯結(jié)合”:利用自然生態(tài)的措施,結(jié)合豎向使雨水經(jīng)過植被緩沖帶等綠色設(shè)施,使雨水得到凈化和滯留;“多用少排”:匯集后的雨水,可作為景觀、澆灌、沖洗、抗旱和消防等多種用途,減少雨水外排量(圖23)。 通過“截流、引導(dǎo)、蓄存、多用、增綠”的技術(shù)手段和方法建設(shè)符合當(dāng)?shù)亟涤陾l件的海綿建設(shè)項(xiàng)目,不斷的將這些理念融入到城市的風(fēng)景園林建設(shè)中, 發(fā)揮生態(tài)效益,促進(jìn)城市生態(tài)文明的發(fā)展(圖24)。

圖22 雨水調(diào)蓄

6 結(jié)語

西寧市在今后的海綿城市建設(shè)中將不斷重視“低影響開發(fā)設(shè)施建設(shè)”,更加注重“大綠地、大水系”的生態(tài)系統(tǒng)思維,構(gòu)筑綠色開敞空間,將風(fēng)景園林的建設(shè)思想與城市空間形成有機(jī)銜接, 依托山、水、城要素形成“綠—藍(lán)—灰”的良好生態(tài)格局,樹立西北半干旱高原海綿城市建設(shè)標(biāo)桿,打造綠色發(fā)展樣板城市,建設(shè)新時(shí)代幸福西寧。