針灸聯合補中益氣湯治療完全性直腸脫垂術后70例療效觀察

劉艷

摘要:目的 觀察針灸聯合補中益氣湯治療完全性直腸脫垂術后患者中的臨床療效。方法 選取2016年1月—2017年12月在本院診治的140例完全性直腸脫垂患者,按照數字表法隨機分為2組,每組70例,所有患者入院后擇期行生物補片盆底重建手術,術后行常規護理,對照組患者術后給予補中益氣湯,觀察組在此基礎上給予針灸治療,比較2組患者臨床療效、疼痛程度及生存質量。結果 觀察組總有效率高于對照組,組間比較差異有統計學意義(P<0.05);觀察組患者肛門疼痛程度I度、II度及III度均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);出院時2組患者生存質量均不同程度提升,但是觀察組改善情況更為明顯(P<0.05)。結論 針灸聯合補中益氣湯可減輕完全性直腸脫垂患者術后疼痛感,提高臨床效果,改善生活質量,值得推廣。

關鍵詞:針灸;補中益氣湯;完全性直腸脫垂;生物補片盆底重建手術

中圖分類號:R245 ? 文獻標志碼:B ? 文章編號:1007-2349(2019)06-0076-02

完全性直腸脫垂是指直腸、肛管等組織脫出肛門的一種疾病,若未能及時恢復可導致神經功能受損引起大便失禁,給患者的正常生活造成嚴重的影響[1]。兒童完全性直腸脫垂通常采用保守治療即可獲得比較理想的療效,但成人完全性直腸脫垂則通常需要采用手術治療,但是也有部分患者無法獲得理想的效果[2]。有文獻指出,中醫療法在該病臨床治療中具有一定的應用效果[3]。筆者針對完全性直腸脫垂患者術后應用針灸治療取得一定的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年1月—2017年12月在本院診治的140例完全性直腸脫垂患者作為研究對象,入選標準:符合完全性直腸脫垂的臨床診斷標準,且中醫分型屬于氣虛證,且符合手術指征。排除標準:排除合并嚴重器質性疾病患者,排除孕期及哺乳期女性。將所有入選者按照數字表法隨機分為2組,每組70例。對照組中男36例,女34例;年齡為22~63歲,平均為(30.61±10.65)歲;病程在5個月~12 a,平均為(5.24±1.46)a。觀察組中男40例,女30例;年齡為25~61歲,平均為(31.54±9.52)歲;病程在6個月~13 a,平均為(5.24±1.46)a。2組患者在一般資料方面的比較差異無統計學意義,具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法 所有患者確診后擇期行手術治療,術后給予常規護理。對照組給予補中益氣湯治療,中藥配方為:升麻、柴胡5 g,炙甘草10 g,陳皮、人參、當歸各15 g,炒白術20 g,黃芪30 g,加水煎服,分3次服用,持續用藥兩周。觀察組在此基礎上接受針灸治療,患者保持膝胸位,直刺長強穴,進針0.5~1.0寸,承山穴則為向上斜刺,進針2.0寸,然后采用捻轉補法刺激穴位,并產生酸脹沉麻的感覺,施針時間根據患者的耐受度確定,不留針;針刺之后改為端坐位,使用艾條溫和灸百會、足三里穴,持續15 min。該方法每天1次,持續治療2周。

1.3 觀察指標 在術后兩周評價患者情況。

1.3.1 療效標準 參照相關文獻[4]制定:顯效:患者的體征及臨床癥狀完全消失,排便正常且便后無脫出癥狀,肛門括約肌功能恢復正常:有效:患者的體征及臨床癥狀得到明顯改善,排便通常且便后脫出癥狀減輕,肛門括約肌功能與治療前相比明顯改善;無效:患者的體征及臨床癥狀均無明顯變化,或伴隨有并發癥發生。

1.3.2 疼痛程度 I度:肛門疼痛輕微,且可忍受。II度:肛門疼痛時間長,需服藥才能緩解。II度:肛門疼痛劇烈且持續時間長,需注射藥物才能緩解。

1.3.3 生存質量 患者術后及出院時填寫生存量表,總分是42分,分值越高生存質量越差。

1.4 統計學分析 采用SPSS17.0統計學軟件進行統計學分析,計數資料采用%表示,組間比較行卡方檢驗或秩和檢驗。計量資料用(x±s)表示,組間比較行t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

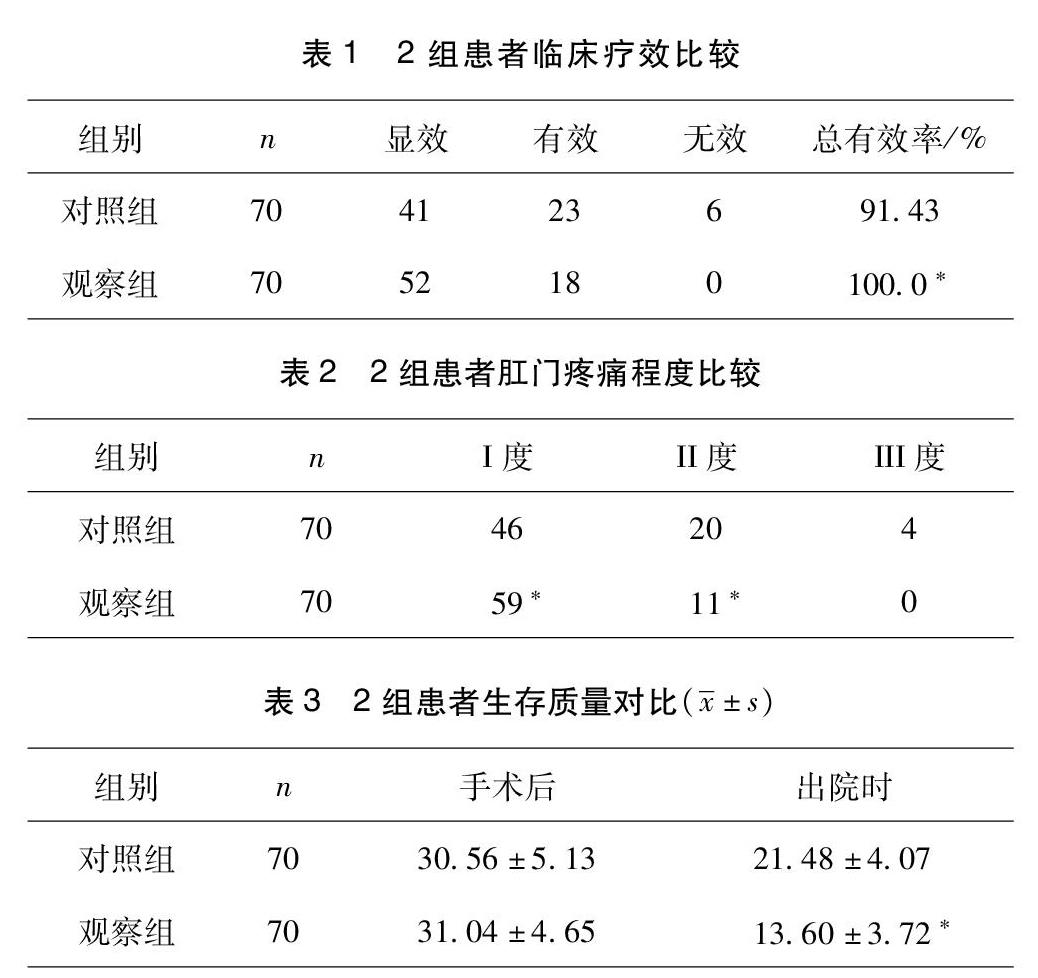

2.1 2組臨床療效比較 見表1。

2.2 2組患者疼痛程度比較 見表2。

2.3 2組患者生存質量對比 出院時2組患者生存量表評分與手術后比較均明顯下降,出院時觀察組生存質量明顯優于對照組,組間比較差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

3 討論

引起直腸脫垂的原因有很多,包括腹內壓升高、內分泌異常、衰老、肥胖、盆底功能障礙等[5]。在臨床治療中主要是根據患者的臨床癥狀選擇相應的治療方案。成人完全性直腸脫垂主要是采用手術治療的方式,生物補片盆底重建術進行治療具有較高的臨床療效和安全性[6]。但是仍有部分患者在術后可能出現復發的問題。為了進一步提高該病的臨床療效,本次觀察組在手術的基礎上加入了中醫治療方案。

直腸脫垂在祖國醫學中歸屬于“脫肛”的范疇,主要是由于氣血虧虛或房事過量引起的,可也由血熱或氣熱引起[7]。《諸病源候論》中指出肛門反出著可由腹部過度用力引起。《竇氏外科全書》中認為腑臟蘊熱則肛脫出。而氣虛證在完全性直腸脫垂中最常見,氣虛下陷引起陽氣虧虛,臟器無法固位,從而導致肛門下垂。對照組患者在術后采用了補中益氣湯進行治療,治療有效率為91.43%,方中的黃芪為君藥,性溫味甘,主脾肺經,具有補中固氣、升陽舉陷的效果;人參、炙甘草為臣藥,其中人參具有補益元氣的效果,炙甘草具有益氣活血之效,聯合黃芪能夠起到固表溫中的效果,增益患者的氣血;白術、當歸為佐藥,白術具有健脾補氣之效,能夠加速氣血生化,在中醫中被譽為“氣血之宅”,當歸具有活血養血之效,能夠有效改善氣虛引起的營血虧虛,與黃芪、人參、炙甘草聯用能夠提高補氣活血的效果。柴胡與升麻為使藥,具有升陽舉陷的效果,同時能夠加強君藥的效果。觀察組總有效率為100%,高于對照組(P<0.05),分析得出:完全性直腸脫垂患者在術后給予補中益氣湯聯合針灸治療,可明顯提高治療總有效率。針灸是指針法與灸法的合稱,也是我國中醫中的一種中藥治療方法,通過一定的方法刺激腧穴,從而加速經絡傳導以及氣血生成,從而達到治療和預防疾病的效果。針灸能夠加速穴位周圍體液的運動,從而產生一系列復雜變化[8]。針刺能夠通過刺激神經系統從而達到治療的效果;艾灸主要是通過艾條的溫熨,通過經絡傳輸達到調理氣血、祛寒溫陽、消解散瘀的效果,從而減輕患者疼痛感,本次研究中觀察組患者肛門疼痛程度I度、II度及III度均低于對照組(P<0.05)。出院時2組患者生存質量均不同程度提升,但是觀察組改善情況更為明顯,說明針灸聯合補中益氣湯可有效改善完全性直腸脫垂術后患者的生活質量。

綜上,針灸聯合補中益氣湯可減輕完全性直腸脫垂患者術后疼痛感,提高臨床效果,改善生活質量,值得推廣。

參考文獻:

[1]葛廣德,胡文輝.生物補片盆底重建術配合補中益氣湯治療完全性直腸脫垂療效觀察[J].現代中西醫結合雜志,2016,25(22):2463-2465.

[2]顏培剛.完全性直腸脫垂的中醫辨證治療分析[J].中國衛生標準管理,2014,45(24):62-64.

[3]王廣成,崔文娟,管向華,等.手術配合口服中藥治療完全性直腸脫垂12例的臨床效果觀察[J].中醫臨床研究,2017,9(14):118-120.

[4]夏宇虹,王振宜.直腸脫垂的中醫治療進展[J].吉林中醫藥,2015,33(9):963-966.

[5]南洋.中醫方法治療直腸脫垂臨床護理體會[J].中西醫結合心血管病電子雜志,2016,45(6):175-176.

[6]彭斌,周春文.中醫益氣固脫法加消痔靈注射術治療直腸脫垂[J].當代醫學,2015,34(33):154-154.

[7]高見.中西醫結合治療直腸脫垂50例療效觀察[J].臨床研究,2016,24(8):52-53.

[8]井松梅,劉青,牛茹,等.中西醫結合治療直腸脫垂的圍手術期護理效果觀察[J].貴州醫藥,2017,41(10):1109-1110.

(收稿日期:2019-01-21)