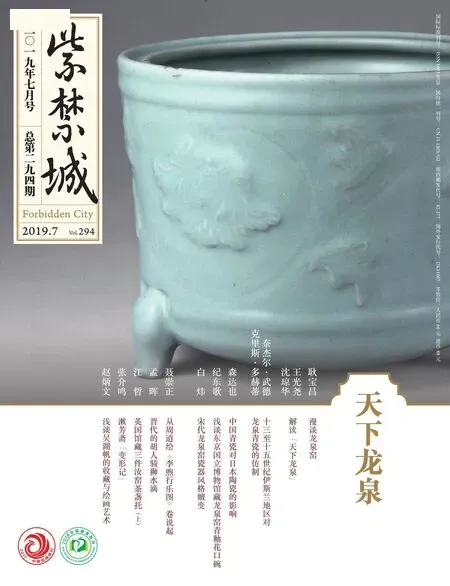

翠光瑩徹 絆如馬蝗淺談東京國(guó)立博物館藏龍泉窯青釉花口碗

紀(jì)東歌

故宮博物院文保科技部館員

此次「天下龍泉」展覽將展出一件藏于東京國(guó)立博物館的著名龍泉窯瓷器—— 「馬蝗絆」青瓷碗。其瑩潤(rùn)如玉的梅子青釉色、精巧典雅的造型、趣味獨(dú)特的鋦釘排布,

以及流傳有序又頗具意味的身世經(jīng)歷使其成為稀世之珍。

而這百年間的流轉(zhuǎn),正是中國(guó)龍泉瓷器在日本的一個(gè)縮影。

談及龍泉窯青瓷的釉色之美,了解陶瓷史的人們大概會(huì)不約而同地想到收藏于東京國(guó)立博物館的著名殘器——「馬蝗絆」青瓷碗。這件龍泉窯青釉花口瓷碗高九點(diǎn)六厘米,口徑十五點(diǎn)四厘米,重二百九十二克,器身布有裂痕,被譽(yù)以日本「重要文化財(cái)」(日本物質(zhì)文化遺產(chǎn)的等級(jí)分類表示方式,「重要文化財(cái)」是指歷史、文化等價(jià)值特別高的文物)和「青磁砧」(日本對(duì)高質(zhì)量南宋薄胎厚釉龍泉青瓷的稱呼)名器之稱,足見(jiàn)長(zhǎng)期以來(lái)世人對(duì)其喜愛(ài)與珍視。該瓷碗的聞名不僅因?yàn)槠洮摑?rùn)如玉的梅子青釉色、精巧典雅的造型、趣味獨(dú)特的鋦釘排布,也源于其流傳有序又頗具意味的身世經(jīng)歷。

傳奇的身世

在這件生產(chǎn)于宋代的青瓷碗的流傳過(guò)程中,最具研究?jī)r(jià)值的相關(guān)文獻(xiàn)資料當(dāng)屬江戶時(shí)代的漢學(xué)家伊藤東涯(一六七〇年~一七六三年)于享保十二年(一七二七年)撰寫的《馬蝗絆茶甌記》(Bakouhansaouki)。對(duì)此件青瓷碗,伊藤品評(píng)與記述道:

器之尚古也,何諸其多閱歲月,免乎水火之難,逃乎碎裂之厄,完全以傳久,斯可尚巳。況其精細(xì)巧致,經(jīng)古人鑒賞載名流款識(shí),其益可珍哉。昔安元初,平內(nèi)府重盛公舍金杭州育王,現(xiàn)住佛照酬以器物數(shù)品,中有青窯茶甌一事,翠光瑩徹,世所希見(jiàn)。唐陸龜蒙詩(shī)云「九秋風(fēng)露越窯開,奪得千峰翠色來(lái)」,或云「錢氏有國(guó)時(shí),越州燒進(jìn),不許臣庶用,故云秘色」,豈其是乎,相傳謂之砧手。慈照院源相國(guó)義政公得之,最所珍賞,底有璺一脈,相國(guó)因使聘之次送之大明,募代以他甌,明人遣匠以鐵釘六鈐束之,絆如馬蝗,還覺(jué)有趣,仍號(hào)馬蝗絆茶甌。相國(guó)賜之其侍臣宗臨,享保丁未之歲,予得觀之于宗臨九世孫玄懷之家,予固非博古者,然其華雅精致,宜其為前世將相所尚也,嗚呼傳之自其祖先,賜之自其祖之君,得之自平內(nèi)府,以到于今則已五百六十余年,自慈照公到今已向三百年,可謂善傳矣。

此文主要考證了該茶碗之歷史,作者感嘆器物流傳至今得以「善傳」之珍貴。文中記述了相當(dāng)于南宋時(shí)期的日本安元年間(一一七五年~一一七七年),將軍平重盛(一一三八年~一一七九年)向杭州育王山布施了黃金,寺院住持佛照禪師回贈(zèng)謝禮,其中就包括一只世間罕見(jiàn)的青瓷茶碗。之后該茶碗傳至室町幕府將軍足利義政(一四三六年~一四九〇年)之手并得到珍視,但此時(shí)碗底部已形成一條裂璺,因此派使者將其運(yùn)往中國(guó)(明朝),希望尋求相同的瓷碗作替代品。然而也許因?yàn)楫?dāng)時(shí)無(wú)法找到相似的青瓷器,明朝廷就派遣工匠將原茶碗用六只鐵質(zhì)鋦釘加以修補(bǔ)、固定后返還日本。鋦釘?shù)男螤钣^之宛若螞蝗(一說(shuō)蝗蟲,目前學(xué)界尚存爭(zhēng)議),十分有趣,這便是「馬蝗絆茶甌」名稱的由來(lái)。

之后,足利義政又將此碗轉(zhuǎn)賜侍臣吉田宗臨,伊藤東涯在吉田宗臨后代府邸見(jiàn)到這只青瓷碗和配套的匣盒,并撰寫此文。其后,青瓷碗和《馬蝗絆茶甌記》自角倉(cāng)家(原吉田家)轉(zhuǎn)為室町三井家的藏品(高橋義雄《大正名器鑒·第六編》,大正名器鑒編纂所,一九二六年),直到上世紀(jì)七十年代才由三井高大捐贈(zèng)給東京國(guó)立博物館,并保存至今。

絕佳的釉色

「馬蝗絆」青瓷碗另一為世人所驚嘆的,當(dāng)是其充滿張力的器壁弧度和嬌艷似玉的梅子青色釉。該碗是否能上溯到如《馬蝗絆茶甌記》所記述的十二世紀(jì)的安元年間尚有疑問(wèn),但對(duì)比考古資料,此碗應(yīng)誕生于龍泉窯逐漸步入鼎盛的南宋時(shí)期。當(dāng)時(shí)的龍泉窯,無(wú)論在胎土釉料的配制,原料加工設(shè)備,還是燒成氣氛的控制方面均得到很大提升,逐步取代越窯成為南方青瓷的主要產(chǎn)地。在北方技術(shù)的影響下,乳濁釉產(chǎn)品自南宋初期由龍泉大窯地區(qū)出現(xiàn)并擴(kuò)展到金村及其他地區(qū),至南宋中期形成了龍泉窯全新的風(fēng)格。(任世龍《龍泉青瓷的類型與分期試論》,《瓷路人生:浙江瓷窯址考古的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)》,文物出版社,二〇一七年)這種高粘度色釉的使用為薄胎厚釉的產(chǎn)生創(chuàng)造了先決條件;多層施釉和素?zé)夹g(shù)則使釉層厚度增加;高鋁配方的胎料提高了燒造強(qiáng)度,從而實(shí)現(xiàn)器形的精細(xì)輕盈;分室龍窯的出現(xiàn)更改進(jìn)了燒成氣氛和溫度。在上述技術(shù)革新的基礎(chǔ)上,龍泉窯成功燒造出粉青和梅子青等珍貴色釉產(chǎn)品。如今通過(guò)科學(xué)檢測(cè)分析,可知高光澤度的梅子青釉的產(chǎn)生是通過(guò)燒造時(shí)釉中鐵離子得到充分還原,燒成溫度較高產(chǎn)生晶體回溶,使釉呈現(xiàn)較高的玻璃化狀態(tài),加之釉層厚度,最終形成了更顯碧綠的釉色。(李家治《中國(guó)科學(xué)技術(shù)史·陶瓷卷》,科學(xué)出版社,一九九八年)

粉青與梅子青這類高玉質(zhì)感釉瓷是龍泉窯白胎類青瓷中的少數(shù)高檔品種。明陸容著《菽園雜記》記龍泉窯瓷器:「凡綠豆色瑩凈無(wú)瑕者為上,生菜色者

次之。然上等價(jià)高,皆轉(zhuǎn)貨他處,縣官未嘗見(jiàn)也。」這里「上等價(jià)高」者即指玉質(zhì)厚釉的上品青瓷,說(shuō)明即使在龍泉窯青瓷燒造早已達(dá)到成熟鼎盛的元明時(shí)期這類高檔器物也是罕見(jiàn)難求的。

而對(duì)于高品質(zhì)青瓷在釉色上的區(qū)分及其與窯址的對(duì)應(yīng),在很長(zhǎng)一段時(shí)間并不為大眾所明悉。江戶時(shí)期的伊藤東涯在《馬蝗絆茶甌記》中贊嘆青瓷碗「翠光瑩徹」之釉色,并推測(cè)該碗為「秘色」瓷,這可能參考了宋莊綽所撰《雞肋編》對(duì)龍泉縣「又出青瓷器,謂之『秘色』,錢氏所貢蓋取于此。宣和中,禁庭制樣須索,益加工巧」的記載。然而如今關(guān)于「秘色瓷」源頭之謎已水落石出——位于浙江慈溪上林湖窯址,并非龍泉窯。

古拙的意趣

「馬蝗絆」青瓷碗的器底和器壁布有內(nèi)外穿透的裂痕,外壁嵌入六枚鋦釘,未穿透器壁。鋦釘為鐵質(zhì),形狀為勻稱的平鋦釘,規(guī)整小巧,分布錯(cuò)落有序。歷經(jīng)數(shù)百年,目前鐵鋦釘已經(jīng)生銹,但依舊發(fā)揮著穩(wěn)固的夾力,以預(yù)防裂璺的擴(kuò)大。鋦釘?shù)呐挪肌⑿螤詈湍途眯缘忍卣鞅砻鳎@件經(jīng)過(guò)細(xì)膩鋦補(bǔ)的器物應(yīng)出自當(dāng)時(shí)的鋦瓷高手。

閱讀鏈接

東山御物

—

◎ 東山御物是指室町幕府足利將軍的收藏品,因?qū)④娮憷x政的宅邸“東山山莊”而得名。

閱讀鏈接

唐物

—

◎ 鐮倉(cāng)時(shí)代和室町時(shí)代的日本人受唐宋風(fēng)氣的影響很深,“唐物”最初指從唐朝輸入日本的物品,發(fā)展至今,日本人將宋、元、明輸入的舶來(lái)品都納入“唐物”的范疇中。

至于「馬蝗絆」瓷碗上的鋦釘是否確如文獻(xiàn)所稱是中國(guó)匠人所為,目前尚難以論證。不過(guò),關(guān)于該瓷碗由中國(guó)運(yùn)

至日本,成為喜好「唐物」的足利將軍所集「東山御物」藏品一事較為可信,尤其以裝裹瓷碗的中國(guó)制漆盒為證,盒內(nèi)中國(guó)制高品質(zhì)錦緞的布置與摩擦痕跡亦與瓷碗相合,表明該瓷碗應(yīng)是在中國(guó)進(jìn)行專門包裝后運(yùn)至日本的。(今井敦《東傳日本的青瓷茶碗「馬蝗絆」》,《東方博物》第三輯,杭州大學(xué)出版社,一九九九年)

事實(shí)上,學(xué)術(shù)界對(duì)于「馬蝗絆」青瓷碗之歷史和命名等問(wèn)題一直存在爭(zhēng)議。此件器物與「馬蝗絆」青瓷碗無(wú)論在器形、尺寸和釉色方面均十分接近,特別是同樣因裂璺而進(jìn)行的鋦補(bǔ)痕跡,如按照「馬蝗絆」即為帶鋦釘器物之解義,那么該碗也可以說(shuō)是另一件「馬蝗絆」碗了。

與古代日本人認(rèn)為「馬蝗絆」青瓷碗是因其鋦釘形態(tài)特征而命名的觀點(diǎn)不同,近代日本學(xué)者高橋義雄認(rèn)為「馬蝗絆」與日文漢字「鎹」、「鉸」同義,意為鋦釘,是中國(guó)對(duì)于帶鋦釘陶瓷器的統(tǒng)稱。(高橋義雄《大正名器鑒》,大正名器鑒編纂所,一九二六年)此觀點(diǎn)得到小山富士夫、長(zhǎng)谷部樂(lè)爾和謝明良等學(xué)者的支持。(謝明良《鋦釘補(bǔ)瓷術(shù)的文化史》,《美術(shù)史研究集刊》第四十二期,二〇一七年三月)日本日進(jìn)市マスプロ美術(shù)館藏有一件與「馬蝗絆」青瓷碗無(wú)論在器形、尺寸和釉色方面均十分相似的龍泉窯花口碗,相傳曾同為足利義政的收藏品。這件龍泉窯花口碗的口沿向下布有裂璺,并由鋦釘并排固定按照「馬蝗絆」即為帶鋦釘器物之解義,那么該碗也可以說(shuō)是另一件「馬蝗絆」碗了。

此外,《馬蝗絆茶甌記》提到的「砧手」,在日本亦有「青磁砧」或「砧手青磁」之稱。源自茶師千利休(一五二二年~一五九一年)將其所持有的龍泉窯青瓷雙耳瓶(現(xiàn)藏于日本靜嘉堂文庫(kù)美術(shù)館)命名為「砧」,此后「砧」便成為與此瓶釉色相類的最高檔厚釉龍泉窯青瓷的稱謂。巧合的是,這件被千利休命名為「砧」的青瓷雙耳瓶外壁同樣有裂痕并帶有鋦釘修補(bǔ)的痕跡,且因?yàn)樵撈堪雌餍陀挚煞Q為紙槌瓶,「紙槌」則可聯(lián)想到「搗練砧」,而裂痕的日語(yǔ)發(fā)音(Hibi)又與搗練時(shí)發(fā)出聲響的音一致。(同前謝明良《鋦釘補(bǔ)瓷術(shù)的文化史》)因此「砧」的定名也與鋦釘密不可分。

「鋦」是古陶瓷修補(bǔ)技藝中古老且流傳廣泛的重要技術(shù),針對(duì)斷開或有「璺」、「瑕」的器物進(jìn)行修補(bǔ)。(《廣雅·釋詁》:「璺,裂也」,「瑕,裂也」。王念孫、王引之《廣雅疏證》,上海古籍出版社,二〇一八年)所謂鋦瓷,其工序主要由鉆孔和鋦補(bǔ)組成,即先將破裂的陶瓷器用鉆具打孔,再將「冖」形金屬釘?shù)膬深^分別敲入裂痕兩邊的鉆孔內(nèi),以加固器物使其保持完整,縫隙不會(huì)透水,可以繼續(xù)使用。(紀(jì)東歌《乾隆時(shí)期宮廷瓷器修補(bǔ)》,《南方文物》,二〇一四年第四期)根據(jù)考古資料顯示,在世界范圍內(nèi),新石器時(shí)代就發(fā)現(xiàn)有帶鉆孔的陶器殘片,而中國(guó)最晚至宋元時(shí)期已發(fā)展出成熟的鋦補(bǔ)手藝行當(dāng),至明清時(shí)期文人階層更是將這種民間修補(bǔ)陶瓷的技藝提升為充滿審美意味的雅趣。

隨著制瓷業(yè)的發(fā)展及瓷器的傳播,針對(duì)恢復(fù)陶瓷使用價(jià)值并兼顧其觀賞價(jià)值的鋦補(bǔ)技藝也影響至海外。尤其是東亞地區(qū),很早就受到中國(guó)的影響,存在與中國(guó)相似的用鋦釘接補(bǔ)的瓷器實(shí)物,并掌握了相同的不穿透器物的鋦補(bǔ)技術(shù)。根據(jù)謝明良先生的研究,日本在十四世紀(jì)已有在中國(guó)瓷器上加鋦釘修補(bǔ)的實(shí)例,于十六世紀(jì)更是形成了與中國(guó)類似的于賞玩陶瓷上鋦釘?shù)娘L(fēng)尚,把鋦釘痕跡當(dāng)作鑒賞「唐物」的文化標(biāo)志,并發(fā)展成茶道藝術(shù)中拙趣意味的象征含義。(同前謝明良《鋦釘補(bǔ)瓷術(shù)的文化史》)由此,鋦瓷文化在中日兩國(guó)之間形成了意識(shí)風(fēng)尚方面的差異:相較日本偏好突出修補(bǔ)痕跡的做法,中國(guó)的文人一方面欣賞鋦釘所營(yíng)造出的器物的古拙感,另一方面則針對(duì)收藏級(jí)的高古器物多傾向采用較為隱蔽的粘合方式修補(bǔ)以達(dá)到「無(wú)瑕」。因此,確實(shí)存在「馬蝗絆」青瓷碗由中國(guó)運(yùn)至日本后再做鋦補(bǔ)的可能性。

總體上,有關(guān)此件「馬蝗絆」青瓷碗的「身世」雖仍有尚待商討之處,但從其所受到的珍視程度即可見(jiàn)南宋龍泉窯瓷器在日本所受的重視程度,這也恰是當(dāng)時(shí)龍泉窯在海外影響的一個(gè)縮影。