碎片化傳播對大學生媒介素養的影響研究

——以紹興地區高校大學生為例

葉 辛

(浙江越秀外國語學院,浙江 紹興 312000)

21世紀是互聯網科技與大數據的時代,學生素質教育涵蓋媒介素質。在一個信息碎片化時代,提高學生的網絡媒體素養尤為重要,然而快節奏的社會生活和巨大的工作壓力使得信息分布逐漸分化、散射,讓人們日常汲取消化綜合信息的能力逐漸下降,且更傾重于接收和分發小塊的信息。因此信息碎片化傳播時代隨之來臨。

一、碎片化傳播與媒介素養

網絡信息碎片化,它已成為我們日常生活中不可分割的一部分,是社會信息研究的重要載體,它具備以下特征:個體傳播多元化,信息透明度高,媒體掌控力度弱化,信息反饋復雜化[1]。

媒介素養涵蓋聽、說、讀、寫等在內理解分析信息的能力。由于性別、文化、民族、職業等方面的差異,媒介素養是不同的。作為“第二媒介時代”的受眾,當代大學生應該具備以下媒介素養:

(1) 具有較高的文化素質和思想覺悟。相對于其他社會群體來說,大學生對媒介有更新更高的見解,具備較高的文化素養,同時也得有更高的思想工作覺悟中,自覺成為正能量信息傳遞者。

(2) 客觀認知媒介的性質和功能。正確認識與識別媒介,對媒介信息的價值做出公允評價,對媒介傳播信息的再認知、再梳理,簡單地說即解讀媒介的能力,批判感知媒介信息的能力。

(3) 利用媒介和控制媒介的能力。基于一個完整的媒介信息,應該學會有效地使用媒介,也更具控制媒介的能力,避免被動接收信息,使媒介內容漸趨豐富,以輔助自身成長。

二、碎片化傳播對大學生媒介素養的影響

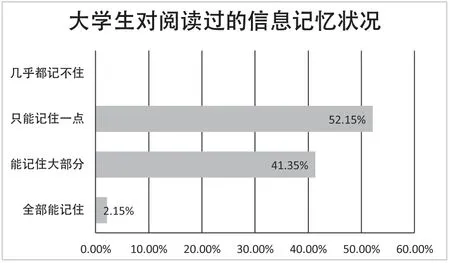

圖2-1 大學生對閱讀過的信息記憶狀況

從圖2-1中可以看出,針對閱讀過的內容,大學生能記住的大部分內容是41.35%,全部記住的比例是2.15%。這表明碎片化信息的影響是深遠的。雖然在信息碎片化的背景下很難很好地了解所有的信息,但是對于所選擇的信息內容,至少在泛讀的基礎上對信息的意義是可以理解的,否則很容易盲目的處理信息,沒有自己獨特的觀點或評價。隨著信息的碎片化,這種情況對大學生媒介素養的發展極為不利,對他們的思想發展也會有很大的障礙。

數字媒體的普及使得公眾迅速步入了碎片信息傳遞交流的嶄新時代,這是21世紀不可逆轉的社會潮流。相較于其他社會群體,大學生與新媒體有著廣泛的接觸。圖2-1為調查問卷數據。

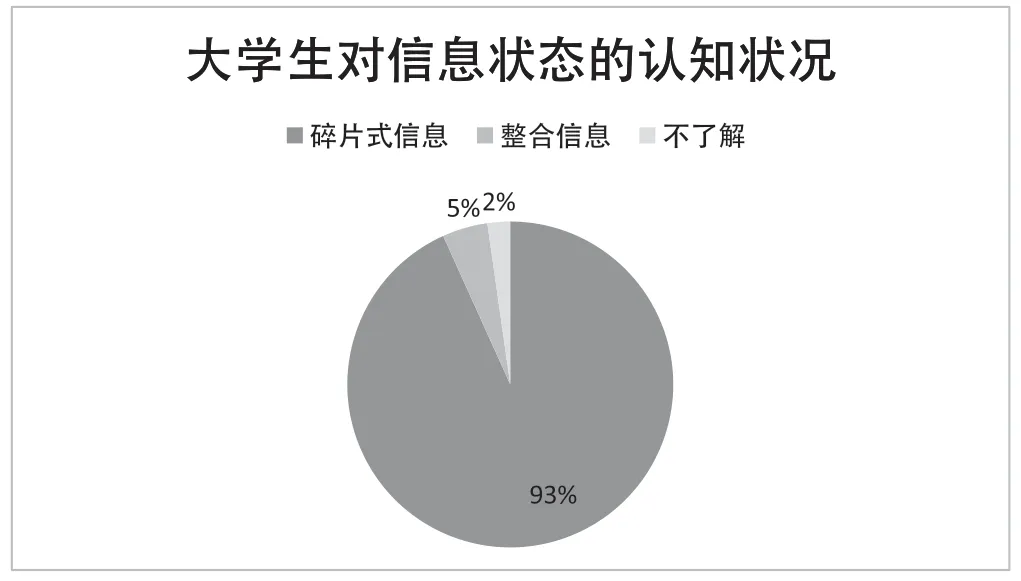

圖2-2 大學生對信息狀態的認知比例圖

通過圖2-2可知,93%的大學生認為,自己目前收到的信息是零碎化的,5%的大學生認為自己收到的新整合的,還有2%的大學生對碎片式信息和整合式信息并不了解。

就大學生而言,必須準確客觀地對媒介信息進行有效解讀,去蕪存菁。為了實現有效傳播,媒介必須關注每個細分的個性化群體的特征以及每個讀者的個性和需求。因此在網絡媒介和傳統媒介中,用“碎片化”編寫新聞是常見的一種寫作模式。毫無疑問,在網絡媒介的發展過程中年輕讀者已經形成“碎片化”的閱讀習慣。

三、碎片化傳播對大學生媒介素養的影響

在這個信息碎片化的時代,巨量的信息資源面向公眾開放,這使得巨量的碎片化信息也隨之而來,這必然造成大量冗余信息的積淀和信息傳遞的飽和,由此碎片化傳播對學生媒介素養有積極的和消極的影響。

(一)積極影響

首先,碎片化傳播使大學生的視野得到擴大,促進大學生信息的使用能力提高。碎片化信息以開放性視野模式,將海量內容選擇性呈現給大學生,可以在信息的海洋里遨游并獲得各種各樣的信息,還可以通過廣泛的網絡傳播他們獨特的想法,向公眾更為充分、完整地闡釋其觀點,或抒發其內心感觸。一旦他們的視野得到充分展現,他們就會在大腦中整合形成更加新穎的思路或信息,而后依此組合獲得新的信息內容,并在生活學習中予以應用[2]。

其次,碎片化傳播提高了大學生優化整合信息的能力。碎片化信息時代為公眾帶來海量信息資源的同時,也存在有信息雜亂的問題。大學生處于瞬息萬變的信息化時代,需要學會歸納和整合優化信息,且許多不良內容隱藏在碎片化的信息中,學生必須學會對這些信息進行深度加工和精細處理。

(二)消極影響

(1) 信息驗證更為復雜。在信息爆炸的時代,信息的饑渴性與信息的多樣性并存,信息的肆意傳播必然造成大量冗余的產生,真偽、善惡等不同類型信息的混亂和污染,這導致了信息驗證的復雜性。

(2) 娛樂成為使用信息的最重要動機。網絡瘋狂傳播的娛樂新聞動態包括圖片、音視頻等對大學生群體的價值理念構成了不少負面效應,它使得部分意志薄弱的大學生將關注對象由學習轉向娛樂,意志力被削弱,時間被虛度。

(3) 信息道德法律意識弱化。新媒體是一個免費信息共享的平臺,虛假、謠言、誹謗等信息的傳播滲透,逐漸破壞部分大學生的法制觀念和自律意識。

四、碎片化傳播背景下提升大學生媒介素養的路徑

高等教育要培養科學人文素養全面自由發展的理性公民,在媒介素養教育方面要關注以下方面:

(一)加強媒介素養的教育和管理

高校應當借鑒各類信息,在校方指導下構建系統完備的信息教育機制,對教育領域中學生媒介素質發展的客觀情況予以調研分析,逐步建立學校監督機制,對媒介素養培訓課程提出不同的看法,以適應學生素質教育的需要,同時學校也應及時更新媒介設備,確保大學生媒介環境的有效利用[3]。

(二)開設媒介素養教育課程與講座

建立媒介素養通識教育課程體系,開展豐富多彩的講座,結合社會主義核心價值觀教育,建立一個雙向互動、開放和學習的研究框架,教師和學生相互信任和相互交流,借助多重探究、雙向討論、案例教學等教學模式,著力凸顯學生的主體地位,以此提高學習效果[4]。

(三)開展形式多樣的媒介素養實踐活動

高校應重視學生媒介素養的培養,提高大學生運用媒介的素質能力,鼓勵學生積極參與形式多樣的媒介社會實踐活動,更好地汲取動態變化的高端前沿知識,更加緊密與社會聯通互動起來,更好地服務當地的政治建設和經濟建設。

五、結束語

碎片化信息具有很強的隨意性、即時性和簡易性,提高信息自控能力,可以客觀公允地利用和評價碎片化的信息。碎片化信息已成為當代大學生重要信息獲取渠道。就某種程度而言,信息碎片已然被整合到學生生活學習的邊邊角角,由此也引起關于高校媒介素養教育課題的廣泛思考。