中國的“納斯達克”

陳冰

48年前,大洋彼岸的納斯達克敲響了鐘聲,開啟了全球資本市場新的里程碑。

2019年7月22日,科創板正式開市交易。中國資本市場迎來了具有歷史意義的新階段。

同為加速科技型企業發展、為科技型企業提供融資的平臺,中國的科創板與納斯達克有著相似之處。世界各大媒體紛紛關注這一重大事件,指出科創板是中國的納斯達克,它將為“中國的科技創新提供一個融資渠道”。

為什么是納斯達克

20世紀70年代,美國高新技術產業快速發展,涌現出許多高科技企業。這些企業需要融資,但當時紐交所對上市有著較高的要求,讓企業只能望而卻步,轉而選擇場外市場。為了規范混亂的場外交易和為高科技企業提供融資平臺,1971年,納斯達克(NAS-DAQ)系統上線。NASDAQ全稱為“美國全國證券交易商協會自動報價表”,為全球首家電子化的股票市場。

實際上,20世紀七八十年代正是世界各大經濟體由工業經濟社會向消費經濟社會轉型,技術密集型產業替代傳統服務業,高新技術產業高速發展的重要變革時期。適逢其時,納斯達克開啟了一個英雄輩出的時代。在短短的十年時間內,它便孕育了微軟,使其上市10年后的市價總值達到了5000億美元;而在更短的時間里,納斯達克又培育了雅虎,使其2000年時的市價總值達到了1000億美元。戴爾、高通、英特爾、甲骨文、愛立信以及太陽微系統等等,一個個閃亮耀眼的企業明星無一不是在納斯達克市場上成長起來的巨人。

及至20世紀末,美國經濟走出了一條穩定的高增長、低通脹、低失業率的上升曲線;到2000年3月底,美國經濟已持續增長108個月,成為美國歷史上經濟持續增長最長的時期。美國經濟如此強勁增長,其成功首先歸功于科技進步和產業化,而科技進步的背后是美國構建了非常完善的風險投資體系,而風險投資體系的核心,主要靠納斯達克股票市場支撐。因此,納斯達克以及由此為核心形成的風險投資體系,對美國在上世紀末產業結構轉型、培育新興產業中起著舉足輕重的作用。Wind數據顯示,納斯達克指數從1990年的322.98點一路飛漲,2000年年初已高達5132.52點。

不過,2001年,互聯網泡沫開始破裂,納斯達克上市公司的股價也隨之下跌。更為嚴重的是,40%的掛牌公司退市,納斯達克指數也在短短一年內下跌至1619.58點,跌幅達68.44%。對此,納斯達克對制度進行改革,設定了不同上市的標準。2006年,納斯達克宣布將股票市場分為三個層次,包括納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場及納斯達克資本市場,進一步優化了市場結構,吸引不同層次的企業上市。

納斯達克以及由此為核心形成的風險投資體系,對美國在上世紀末產業結構轉型、培育新興產業中起著舉足輕重的作用。

經過多年發展,納斯達克吸引了蘋果、谷歌、Facebook、Netflix、亞馬遜等企業的登陸,也見證和哺育了這些企業成長。根據Wind數據,截至美國東部時間7月18日,其掛牌企業超過2700家,總市值為14.25萬億美元。世界交易所聯合會(WFE)信息顯示,納斯達克目前為全球第二大的證券交易市場。

可以毫不夸張地說,發軔于上個世紀80年代的PC市場和90年代的互聯網發展,大大推動了美國乃至全球經濟的發展,納斯達克則在其中扮演了至關重要的作用,在納斯達克上市的“小公司”思科、微軟、蘋果等公司,都成為了主導全球科技發展的科技巨頭。

在美國本土獲得巨大成功后,納斯達克開啟了國際化進程,與世界各大交易所合作,實現“扎根美國、擴展全球”的戰略定位。納斯達克不僅為美國經濟注入了長期健康發展的活力,更是美國乃至全球科創企業的重要支撐。

銀河證券策略分析師洪亮指出,納斯達克的快速發展與市場內大公司的成長壯大息息相關。納斯達克市場高市值公司的股價上漲主要依靠兩方面因素。其一,是公司自身的成長性,表現在其估值數據以及凈利率等財務指標的持續高速增長。其二,是較強的時代背景,即公司的成長性應同時代的整體發展方向相一致。從行業分類來看,納斯達克市值排在前十的公司中,有7家高科技及信息技術公司,2家互聯網零售及互聯網服務供應商公司,這與當今科技化、智能化、創新化的時代主題高度契合。快速成長的企業一定具有很強的時代背景,符合社會發展趨勢;其成長性與社會變遷方向相適應,與經濟發展方向相吻合,符合技術進步的方向并與時俱進。

前車之鑒

毫無疑問,納斯達克是成功的,全球各國紛紛模仿納斯達克的做法,希望打造一個本國為高科技服務的資本市場。英國有AIM/OFEX,日本有JASDAQ、德國在1997年創建了Neue Markt,但支撐了大概6年時間,指數從剛開始的500點,上漲到近9000點,后來回到400點,最終被迫關閉了Neue Markt。

技術革命的大周期決定了全球經濟將邁向數字化時代,那么為什么唯獨納斯達克獲得了成功,而其他模仿它的資本市場都沒有超越它?

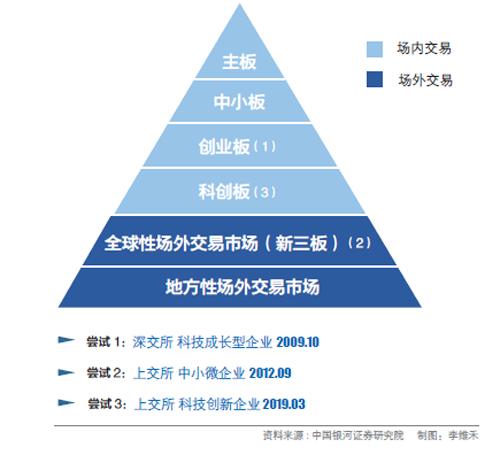

中國資本市場結構

以香港創業板為例。香港創業板最初的夢想,是做“東方納斯達克”,如今已然仙股遍地,投資者紛紛“用腳投票”。截至2019年7月15日,384家企業中,306家企業股價跌破發行價,379家換手率低于1%。

有關香港創業板納斯達克夢碎的原因分析有很多,業界普遍認為,香港創業板上市的企業更多是出于科技概念,缺乏實體經濟的支撐。此外,還包括香港缺乏上市資源、交易制度不能保證流動性、投資者結構錯位、轉板機制不合理等原因。

實際上,在2007年香港創業板指數回落至1300多點時,港交所為提升創業板的估值水平和流動性,大幅修訂了創業板上市規則,力圖為創業板企業轉板掃除障礙,但也正式“淪落”為通往主板的跳板。

那么,身處工業革命4.0時代的德國的Neue Markt為何最終也走向了失敗,這其中的本質原因是什么呢?

工業4.0研究院院長兼首席經濟學家胡權指出,德國Neue Markt失敗,既有客觀原因,也有主觀因素,體現為以下三點:

一是德國Neue Markt在學習借鑒美國納斯達克經驗的時候,缺乏足夠深入的研究,特別是沒有及時跟蹤納斯達克針對互聯網泡沫所做的應對工作。“羨慕嫉妒恨”的德國迫切想趕超美國互聯網經濟的成就,大幅降低上市標準,激發了德國企業家賺快錢的沖動,作假之風一時盛行。

二是專業服務機構為了獲得傭金,根本沒有起到監督的作用,甚至于一些中介機構幫忙進行篡改或造假(大家是不是聽起來很熟悉),這使得上市公司披露的信息根本不真實。

三是美國納斯達克支持的數字化企業,大都是互聯網公司,它們主要服務于龐大的美國市場,而德國經濟以實體經濟為主,虛擬的數字化服務經濟難以由德國自身消化,歐洲數字經濟一體化根本沒有形成(到現在都沒有達到),自然無法支撐所謂的Neue Markt。

從第四次工業革命的視角來看,中國的科創板要獲得成功,必須吸取這些國家的前車之鑒。

中國的納斯達克

從納斯達克的發展可以看出,高科技企業所在板塊需要時間來成長和磨練,中國資本市場同樣如此。對標納斯達克,中國的科創板在制度上有著自己的優勢。

上海邦信陽中建中匯律師事務所金融業務部合伙人王斌律師在接受《新民周刊》記者采訪時指出,設立科創板并試點注冊制,是黨中央根據當前世界經濟金融形勢,立足全國改革開放大局做出的重大戰略部署,是資本市場的重大制度創新,是完善我國多層次資本市場體系的重要工作。政府工作會議多次提出推進資本市場改革,助力實體經濟。在此經濟轉型的重要時期,科創板的推出飽受市場期待。

此外,從企業定位的角度來看,科創板的定位更加清晰。目前主要是為科技型企業和創新企業提供融資服務,這個定位非常的明確。上交所建議各券商優先推薦以下三類企業上市:一是符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業;二是屬于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的科技創新企業;三是互聯網、大數據、云計算、人工智能和制造業深度融合的科技創新企業。

相比較而言,納斯達克的定位并不是那么清晰和嚴格。既有科技公司,也有規模比較大的公司,或者相對比較傳統的公司,還有一些模式創新公司,總而言之,其企業定位相對比較復雜。

第三點,科創板的推出,帶來了資本市場很多基礎制度的改革。其中最大的亮點就是注冊制。雖然和納斯達克一樣采取注冊制,但科創板卻顯得較為“嚴格”。現在首批上市的25家企業都是在注冊制下通過注冊、申請、聆訊、然后最終上市的。可以說科創板是資本上新速度的一個試驗田。

納斯達克持續的時間比較久,積累的經驗也比較豐富,制度也更加成熟和完善,投資者的門檻相對于中國的科創板也比較低。此外,納斯達克的交易制度更加靈活,基本上都是T+0,科創板雖然是注冊制,放松了一些上市的硬性條件,但還是有一些制度上的門檻。

針對科創板開市,是否存在爆炒的情形,王斌律師認為,科創板市場關注度高,機構和散戶的參與熱情足,但是在交易制度方面,和之前的股市相比,風險概率是加大了。比如,首發前五日不設漲停板,股價波動無疑會非常劇烈;五天之后的漲跌幅是20%,相對于主板,振幅也是加大了一倍。另外就是T+1制度,如果市場發生持續的下探,股價下跌,投資者當天是無法拋售股票的,等到第二天想拋的時候,可能又拋不掉了。客觀來說,投資風險是加大了。這也是科創板的一個特點,高成長、高風險并存。

王斌律師發現,截至7月21日,上交所一共受理了149家科創公司的上市申請,其中首批上市的25家企業主要集中在成長期比較好的高新技術和戰略新興產業,其中高端裝備企業數量最多,達到11家;其次是新一代信息技術企業,一共有6家。“互聯網、商務等新興產業并沒有在首發上市的25家企業名單里,這透露出監管層的一些思路,就是說單純的模式創新,如果沒有高科技含量,或者在技術運用上缺乏應用場景,或者技術本身不存在很大的穩定性、確定性,它也不會被科創板接納。比如說區塊鏈企業就沒有出現。這也體現了科創板為科技型+創新型企業服務的宗旨,強調科技含量的必要性。”

有一些市場人士擔憂,科創板上市公司普遍估值較高,如何保證他們有真實的成長支撐,畢竟有些企業家意識到企業可能無法滿足較長的盈利周期,會在融到資之后,放棄研發,套現走人,這樣的情況在中小企業板和創業板上并不少見。科創板會不會也再次上演這一幕?

王斌律師認為,在現有板塊中,企業上市后股東瘋狂減持套現等情況確實存在。就科創板而言,一方面,科創板制定了更加合理的股份減持制度,也更加強調減持的信息披露,向市場充分揭示風險,這有利于引導上市公司股東和董監高規范、理性地減持股份,促進資本專注于實業發展;另一方面,科創板給予了企業更具包容性的上市條件的同時更加重視事中事后的監管,也制定了更嚴格的退市標準,這有利于控制企業上市過程中的違法違規行為,從而推動科創板的良性健康運行。

科創板與納斯達克市場對比

截至7月21日,上交所一共受理了149家科創公司的上市申請,其中首批上市的25家企業主要集中在成長期比較好的高薪技術和戰略新興產業。

科創板制定的史上最嚴退市制度,從交易指標、財務指標和規范指標三個維度規定了退出條件,一旦企業達不到要求,必須退出。“寬進嚴出”避免了之前企業僵而不死,只要有殼就有價值的炒作空間,一舉解決了之前A股退市難的難題。“中國股市幾十年,A股退市公司的數量到目前為止還只是個位數。在美國這種成熟的市場,納斯達克平均每年的退市率是8%,成熟的境外市場退市率也達到了6%,這個比例是相當巨大的。只要你不符合條件,市場很快就會把你淘汰掉。”

此外,根據《監管規則》,開市交易后,上交所將對異常交易和虛假申報等行為加強監控,對于盤中異常波動行為將實施臨時停牌。這也表明,實行注冊制,進來的條件寬松了,但是會有嚴格的事中事后監管。與之配套的證券民事訴訟法律制度就是一個例證。“如果公司在上市的過程中有虛假陳述,或者在企業經營中有任何不誠信的行為,股民都可以提起民事賠償訴訟。”王斌律師說,“在國外,除了政府監管、媒體監督,用賠償制度倒逼企業自律是非常有效的一個手段。目前中國證券類的民事賠償還不是特別多,證監會下設的中小投資者服務中心已經代表股民針對上市公司的一些非法行為提起了數起訴訟,如果以后力度進一步加大的話,還可以像美國那樣推出集團訴訟,提出巨額賠償,這將對上市公司產生巨大的壓力。”

嚴格的退市制度,充分的信息披露和嚴格的事中事后監管,無疑在考驗著監管者的智慧。雖然科創板相比納斯達克仍有不足,但是作為資本市場的又一重要力量,科創板有望在培育新興產業、助推經濟轉型中起到關鍵作用,成為中國新經濟的搖籃。從這個角度看,科創板成為中國版的納斯達克似乎又是歷史的必然,因為中國擁有巨大的市場,足以在第四次工業革命時期形成與美國納斯達克平行的一個資本市場,推動我國人工智能、智能制造、工業互聯網和數字孿生體等的發展。

王斌律師指出,科創板兼備國家發展科技創新的需要和推進資本市場改革的重要責任,不僅可以改善企業融資相關問題,同時可促進中國資本市場基礎設施和制度上的改革,加快國際化的腳步,可能成為真正的“中國納斯達克”。(感謝法立方AI對本文提供的法律支持)