國漫:爆款帶領行業走過十年

闕政

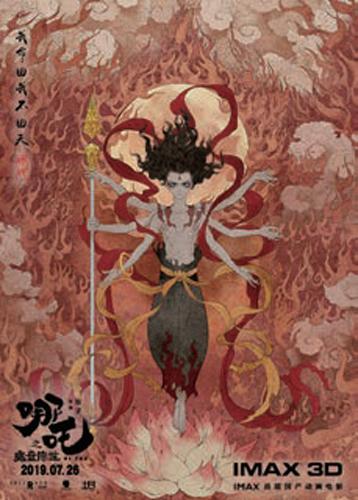

7月26日即將首映的《哪吒之魔童降世》,點映階段已經取得超過5000萬元的票房,豆瓣評分8.7,口碑和票房一樣炸裂。

國漫又出爆款!7月26日即將首映的《哪吒之魔童降世》,點映階段已經取得超過5000萬元的票房,豆瓣評分8.7,口碑和票房一樣炸裂。

看看導演名字一頭霧水——餃子。餃子是誰?怎么就突然打造出了國漫爆款?再一看,又名“餃克力”,哦,原來是他!11年前,餃克力一人單槍匹馬,花三年時間做出了一部16分鐘的動畫短片《打,打個大西瓜》,口碑同樣炸裂,還橫掃國內外多個專業獎項。

如今魔童《哪吒》降世,前塵舊事再度翻起,觀眾才發現:原來這個爆款導演竟然是學醫出身,畢業于華西醫科大學,本名楊宇,是個80后——當年做《打,打個大西瓜》的時候,就連基本的動畫軟件Maya都是現學的。

這十年來,偶爾也會想,那個曾經做出《打,打個大西瓜》的導演,有沒有新作問世?如今答案來了,不鳴則已,一鳴又如同11年前一樣驚人。而至于多年沉寂都在干嘛,答案也呼之欲出:其實就是在策劃籌備制作《哪吒》——沒錯,一部國漫大電影就是需要這么長的創作周期,尤其對于獨立制作人而言。

國漫再出爆款

《哪吒之魔童降世》好在哪里?觀眾可能會覺得:它塑造了一個史無前例、痞帥又賤萌的小哪吒,“你是誰,只有你自己能夠定義”,一個不亞于當年“大圣”的個性角色立起來了。

而在專業人士看來,《哪吒》之好,首先就好在它的“知難而上”。

“你看之前的爆款,《大圣歸來》大部分還是動物角色,人物主角只有江流兒;到了《白蛇:緣起》開始出現人物,但面部表情還比較僵硬,這其實是為了避免讓觀眾察覺到不自然而刻意讓一些表情和動作不要非常到位——因為做人物要比做動物難得多,動物如果哪里的動作做錯一點不容易察覺,但是人物如果哪個地方的動作不自然,一眼就能看出來——你再看《哪吒》,幾乎全是人物,但是處理得非常好,尤其是痞痞的哪吒,把他內心的委屈、掙扎都表現到位了。”國內最大的動畫教育機構“奇跡曼特”創始人王博告訴記者,“你再看片尾字幕,無數動畫公司的名字滾過——《哪吒》的生產線其實是整合了許多公司的力量,有的做視效,有的做調光,有的做聲效……動畫行業最好操作的是在一家公司內部整合,而像這樣多方整合還能保持這么高的成品品質的話,就說明導演的‘中央品控能力一定是非常強。”

王博用“偏執”來形容餃子——這一看就是很偏執的導演才能做成的片子,就像他當年一個人一臺電腦三年時間做“大西瓜”一樣,《哪吒》能有今天這樣的成色,非得是導演和乙方“千撕萬撕”才能撕出來。當然,在這里,偏執是絕對的褒義詞。

“動畫大電影和動畫劇集最大的差別是敘事方式不一樣——和劇集的短故事相比,電影90分鐘以上,需要大故事套小故事,故事的結構更加復雜,要求也更高——觀眾在電影院里聚精會神地看,隨時會給你找問題。”中國國際動漫游戲博覽會新聞發言人張煒一直以來都認為,缺乏一流的編劇人才是國產動畫電影最大的瓶頸,“中國人對自己做的東西期望過多,又要寓教于樂,又要傳導價值觀,動畫電影如果承載了太多責任的話,很難做到出色,面面俱到的產物往往是一個平庸的作品。”

《哪吒》海報。

反觀《哪吒》,核心理念很簡單:自己的命運,自己說了算,拒絕別人亂貼標簽。“把最純真最樸素的情感母題表達出來就好,一部片子說一個就夠了。”

不過,《哪吒》也恰恰反映出張煒所說的“編劇瓶頸”——它的編劇名單里排第一位的還是導演本人。“中國不是沒有好編劇,但有一個尷尬的事實——沒有好的編劇愿意去寫動畫片。大量項目是編導演一體的,監制、編劇、動畫,甚至老板都是同一個人,一肩挑。但人總是有單項專長容易,方方面面都要精通很難。很多動畫導演都更擅長動畫本身,但是為了省錢,當經費大部分被用于動畫制作之后,編劇的工作就也只能自己來。從另一個方面來說,動畫編劇如果缺少動畫經驗,不熟悉動畫制作的技術和方式,也很難做好——真人劇的導演和編劇可以合作不那么緊密,但是動畫導演和編劇非得時時磨合不可,他們的關系更像是連載漫畫里主筆和助手的關系。”

爆款背后,行業走過十年

這不是國漫第一次出爆款。今年1月的《白蛇:緣起》,2017年的《大護法》,2016年的《大魚海棠》,2015年的《大圣歸來》——這些年,國漫幾乎保持著每年一部爆款的節奏,口碑票房雙豐收——《大圣歸來》9.56億元,《大魚海棠》5.65億元,《白蛇:緣起》4.48億元,《大護法》8800萬元。

張煒在動畫行業耕耘多年,在他看來,中國動漫產業化可以追溯到14年前——2005年SMG舉辦動漫行業展會,標志著正規軍入市。而大電影爆款的誕生,距今也不過只有短短10年——10年前的2009年,一部由動畫劇集衍生而來的大電影《喜羊羊和灰太狼之牛氣沖天》登錄賀歲檔,以600萬元的制作成本豪取將近億元票房,給了業界一個新發現:國產動畫片可以通過大電影來賺錢!

這之后,喜羊羊灰太狼系列開始年年賀歲檔有約,從《虎虎生威》《兔年頂呱呱》《開心闖龍年》《喜羊羊過蛇年》《飛馬奇遇記》一直拍到《羊年喜羊羊》,幾乎是要湊齊一套十二生肖的節奏。

“那會兒大家還是把做劇場版作為一種賺快錢的方式,先在電視劇集上累積人氣,然后用大電影來收割票房。”張煒說,“喜羊羊系列的成功引發了一輪投資熱潮,中國動畫電影開始大量出現,不但有電視劇衍生的,也有網絡劇,也就是俗稱的‘泡面番衍生的大電影,比如《十萬個冷笑話》。很快,沒有電視劇集做基礎的動畫電影也開始一窩蜂出現,因為制作周期不長,可以說是賭一把,紅了就紅了,不紅也不耽誤太多時間。”

本質上來說,這兩個階段都是單純的逐利,把動畫電影完全當作生意來做,尋找捷徑。但最近五年來,以《大圣歸來》的出現為標志,行業開始回歸理性。“大家開始承認慢工出細活。至少現在資方也認識到逼不出來,匆匆忙忙交出來的就是白卷,沒有人會再買單。”

在張煒看來,動畫行業正在飛速奔向成熟的路上:“已經成為影視行業中比較成熟的板塊,和電視劇、真人電影達到相近的水平,有穩定的產量,穩定的產業規模,還有每年讓人眼睛一亮的項目,也積累起一批核心觀眾,本土原創越來越受到市場認可。”

如果市場上只有喜羊羊、熊出沒,動畫電影就顯得偏低幼,而低幼消費對大環境并不能構成太大影響,也很難成為社會焦點。“慢慢的孩子長大了,如今的國漫、網番,受眾年齡已經提高到初中生到大學生,他們即將進入社會,獨立自主意識更強,他們喜歡的東西更容易成為社會話題。”

成熟的行業也會帶來成熟的分工。“這些年來,動畫行業的分工越來越趨向于職業化,不像十年前,做動畫常常是一個人一肩挑,導演邊畫邊編故事,完全是粗放的原始工作坊做法。如今技術推動行業發展,大量公司開始無紙化,直接線上作畫,不同的崗位可以做到異地甚至異國在線協同,銜接非常完善,導演只需要在電腦上監控進度完成修改,無法想象就在十多年前我們還在用畫紙,畫好一張再進行拍片、曬圖、剪膠片、合成……”

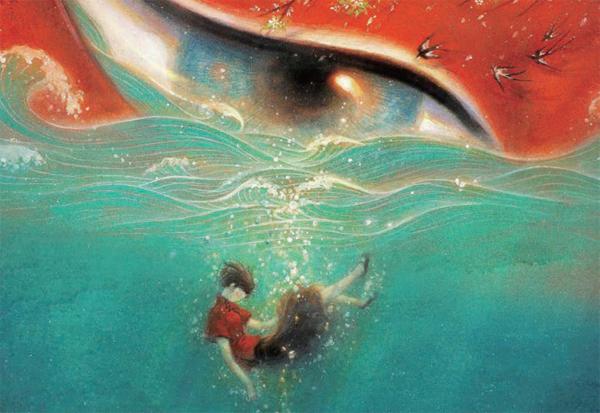

回頭再看,《大魚海棠》確實沒趕上動畫電影最好的時光。

回頭再看,《大魚海棠》確實沒趕上動畫電影最好的時光。它上映的2016年,無數業界人士和觀眾都用“活久見”來形容它的問世。對業內人士來說,素材、預告片已經看了十幾年,對觀眾來說,眾籌也過去了好多年,電影仍是猶抱琵琶半遮面。十幾年間這個項目不知有多少公司進進出出,原因也正在于主創是兩個“素人”,缺少行業經驗,導致很難品控、很多需要返工,而當時整個行業的成熟度也不足以為這樣滿腔熱情的素人導演提供非常專業的幫助。

“如果能早個五六年上映,無論技術還是話題度都堪稱是一時之選,能夠成為國漫電影的里程碑,可惜時間實在拖得太長,等出來的時候已經有了《大圣歸來》這樣更成熟的爆款。”張煒感慨道,“業內人士對《大魚海棠》基本上都無法客觀評論了,因為它已經成了情懷的象征,動畫行業第一個飛速發展的十年,就這樣被它見證了。”

未來的爆款,不只是高票房

爆款出現十年,中國動畫產業也隨著這十年突飛猛進。在王博看來,十年前,中國動畫產業還靠給國外做便宜加工片、也就是俗稱的“代工”生存,只要有足夠多的的廉價勞動力,就能滿足這個低端的商業模式。而今日積月累,聚沙成塔,中國動畫產業已經具備了商業原創能力,從制作發行到上院線,產業結構的升級與十年前不可同日而語。

一個最明顯的例子是,這些年從奇跡曼特畢業的學生,90%都進入了專業動畫行業,每年數千個畢業生進入產業,參與制作了像《大圣歸來》《白蛇:緣起》這樣的爆款。

實際上,不只是本土原創,全球化的協作也在全面展開。“從前中國人給外國人做代工,現在中國人叫外國人做代工”,這不是孤例,而是行業發展的趨勢。“比方說我們有一個項目,前期創意、資本和故事都是中國的,編劇團隊是英國的,特效是西班牙做的,中期畫卡由越南、馬來西亞來做。”張煒告訴記者,“還有些項目,中國人出錢出方向,日本和韓國團隊去做。國產動畫正在成為市場化合作程度很高的行業,運作機制越來越成熟,選擇的空間也越來越大。”

在他看來,中國動畫電影已經具備“走出去的能力”,“我們對中國文化產業的海外推廣蠻有信心的,中國有越來越多作品符合國際大環境標準,不再是國內市場定制品,和海外市場水土不服。”

如果研究一下最近五年國漫爆款的題材,你會發現一個關鍵詞:“傳統神話”,無論是《大圣歸來》《大護法》還是《白蛇:緣起》《哪吒》,甚至《捉妖記》,都有中國古典神話故事的影子,尤其《哪吒》片尾彩蛋中還預告了下一部作品《姜子牙》,打造一個封神宇宙的想法呼之欲出。

為何神話易成爆款?在王博看來,這是一種“風險偏好”。“當一個題材得到驗證之后,在大家還沒有審美疲勞之前,一定會把這個題材的市場價值發揮到最大。神話題材在《大圣歸來》時就被市場認可,被觀眾買單,創作風險相對較低,而且把中國人集體記憶中的經典形象拿出來再次創造,這樣的大IP也會更加有群眾基礎。”《哪吒》今日問世,但策劃創意遠在四五年前,那也正是《大圣歸來》贏得市場的時期。

神話題材在國內受歡迎,在國際市場也吃香。前不久張煒去非洲,當地院線主動提出要放《白蛇:緣起》,他很驚訝:“感覺上《大圣歸來》會更加大眾化一點,沒想到他們要白蛇,因為覺得白蛇非常符合想象中的中國動畫。其實所謂國際化的東西并不復雜,大家共有的核心價值觀:愛,和平,正義,誠實,希望……這些在任何一個文化背景下都能說得通,大家看得懂,你的作品就是國際化的。”

不過,在張煒看來,中國有千年文明,大量題材可以用于創作,“西方一部《圣經》就被翻來覆去講了千萬遍,每年都有不同的衍生作品。中國也完全可以把更多的民間故事、明清小說拿去演繹,不必將視野局限在那幾部最知名的神話作品。我們對傳統文化的視野還可以放得更大些”。

下一個十年,國漫還能有多大作為?不完全統計,全中國像餃子這樣的獨立動畫制作人可能有數千名,但能夠一路走到大電影的還是極少數。王博用“上市”來形容一部動畫電影“上院線”:“只要是動畫電影上了院線我都會稱贊,太不容易了,能撐到上院線的都是英雄,就像公司上市敲鐘一樣!”在他看來,動畫電影作為一個綜合性極強的項目,收益預期幾乎是個“玄學”。而動畫人唯一能下功夫的地方,就是交出自己的誠意,用心去做。

“如果你的作品里有誠意,觀眾一定會接受你。”張煒也對記者表達了同樣的觀點,“不是投機取巧,而是愿意花心思沉下心來做東西。我希望今后的國漫爆款,這個‘爆字不只是代表一時的高票房和一時的話題,而是長久的生命力。當年吳承恩寫《西游記》想過會流傳幾百年嗎?所謂的流芳百世,無非是盡心做好自己能做的事。如果大家都能有這樣的志向和勇氣的話,好作品永遠不是問題,這樣的作品對全世界也是有價值的。”

動畫劇集又是另一種生態

2004年,包括炫動卡通在內的第一批卡通頻道獲批衛視上星,這標志著卡通不再是以往低幼頻道的概念。不過,和大電影相比,動畫劇集的觀眾年齡整體仍偏低幼,往往在4-6歲左右。這也使得電視動畫很難通過電視臺買片回收成本,大部分仍然依靠衍生品授權。像美影廠這樣出過《天書奇譚》《葫蘆娃》等經典國漫的,也曾推出天書奇譚典藏套娃玩具、國漫小英雄天團等產品,銷量超200萬套。相比之下,公共電視臺很難花很高的經費來購買動畫片。

而互聯網生態下的網番又是另一種生態:一部原創漫畫就可以轉做系列動畫,只要數字流量說話,就可以獲得平臺支持,許多流量爆款如《斗破蒼穹》《全職高手》《魔道祖師》就是這么來的。和電視臺有限的播出時段相比,網絡平臺可以廣撒網。而能夠“網劇臺播”、回流電視臺,對許多動畫片來說變成了一種社會效益的體現——不求購票價格高,更像是一個榮譽獎。