飼草種植間作模式經濟效益研究

崔蓓琳 張玲

[提要] 隨著養殖業集約化程度逐步提高,為解決制約畜牧業發展的飼草料供應瓶頸,選擇合適的飼草栽培方式成為逐步構建糧經飼統籌、種養加一體的重要前提,而經濟效益又是影響種植業結構的主要因素。因此,在對于苜蓿—青貯玉米—小黑麥飼草間作系統分析基礎上,比較該模式下的經濟效益與苜蓿單作以及傳統種植模式下的經濟效益具有重要意義。

關鍵詞:飼草;間作模式;經濟效益

中圖分類號:F32 文獻標識碼:A

收錄日期:2019年4月20日

一、研究背景

“民以食為天,畜以草為本”,作為畜牧業發展的物質性基礎,發展飼草產業對于我國農業結構調整具有重要意義,但目前從整體水平來看,以苜蓿為主的飼草產業經濟的發展還處于比較低的發展水平,由于飼草產業規模參差不齊,價格波動較大,加之受國際草產品市場的沖擊導致河北省飼草產業的發展面臨著前所未有的挑戰。苜蓿作為飼草產業一大來源,由于其種植中存在種植頭年收益低的特點,導致苜蓿產業的生產效益及生產企業的積極性都有所降低,因此將苜蓿種植與其他飼用作物組成間作系統的種植模式逐漸走進各大飼草生產企業的視線,在保障土地可持續利用的前提下,致力于提高飼草的產量,產出更多的可利用營養物質,為今后我國農區草食畜牧業的發展建立更好的飼料供應途徑。

二、河北省苜蓿種植現狀

(一)河北省苜蓿產業發展現狀。目前,河北省苜蓿的種植與生產以粗放式發展為主,以草捆、苜蓿青貯、苜蓿草粉、草塊、草顆粒為主要草產品。目前,河北省苜蓿種植多以散戶種植為主,而散戶由于規模及籌資能力的限制往往不具有自己購買機械設備的能力,從而使苜蓿的種植及刈割晾曬等環節容易遭受較強的自然風險,影響苜蓿的產量及品質,這將直接影響到苜蓿種植的經濟效益。

(二)當前苜蓿種植模式存在的經濟效益問題。目前的生產經營方式大都以粗放式發展為主,受自然風險的影響較為顯著,這就難免會造成生產者不能保質保量地進行苜蓿生產,成為嚴重制約苜蓿產業發展的一個重要因素。另外,不同茬次苜蓿市場價格差異較大。其中,一茬產量最高,大約占總體產量的40%左右,生長態勢最佳且品質優良,經晾曬后可以調制優質苜蓿干草;第二茬次之,約占總產量的30%左右,但通過一些栽培技術上的改良與調整,也可以得到很好的利用;而第三茬和第四茬苜蓿產量較低,分別占總體產量的20%和10%,不論在產量還是品質上均達不到優質飼用草料的要求,因此在市場上賣價低,銷量也較差。

就滄州地區來看,苜蓿種植多以散戶種植為主,而散戶由于規模及籌資能力的限制往往不具有自己購買機械設備的能力,從而使苜蓿的種植及刈割晾曬等環節遭受較強的自然風險,影響苜蓿產量及品質,這將直接影響到苜蓿種植經濟效益。

三、苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式

滄州市某合作社基于本地區立地條件,創新性的引入了苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作種植模式,這一模式可以在很大程度上解決三、四茬苜蓿品質低、產量低卻占用土地等資源等問題,實現糧飼兼顧,增產增收。

(一)苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式概況。采用設計獨特的帶狀播種機,可直接播種六行苜蓿(左右各三行),中間寬帶播種玉米,實現了不同品種的飼草同時播種,提高了播種的效率。其中,苜蓿的種植選在溫度適宜、氣候較為穩定的8月下旬以后;玉米仍然采用夏播,通常在小黑麥收獲之后輪作玉米,最大限度地利用此階段滄州地區充足的光能與雨熱資源。經過試生產試驗,采用行距為40厘米、株距為18厘米的種植間距下的玉米接受光照面最大,抗倒伏效果最佳。在玉米品種的選擇上,采用糧飼兼用型玉米進行間作種植。可以有效避免飼用玉米的品質差、飼用效率較低等問題,同時為保證玉米的品質和產量,播種前應施加氮肥和磷肥。玉米收獲以后,在原處播種小黑麥與下一年的第一茬的苜蓿混合收割,實現了優質豆科牧草與優質禾本科牧草的混收混種,使牧草的品質和產量均得以顯著提升。如此便可以實現兩茬苜蓿、一茬玉米、一茬小黑麥的“一年四收”。

(二)苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式下成本收益分析。苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式下,將總體成本耗費分為種植成本耗費以及干草調制成本耗費。

1、種植成本耗費(其中苜蓿按5年分攤)。可以劃分為直接材料費用、直接人工費用以及制造費用。

種植過程中的直接材料費用主要包括苜蓿、青貯玉米、小黑麥的種子費。

直接人工成本主要是指苜蓿、青貯玉米、小黑麥在種植過程中進行各類機械操作人員的工資。

制造費用:在苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作種植模式下,小黑麥和苜蓿屬于混收混種。因此,涉及的一些相關成本如整地費、化肥費、農藥費以及固定資產折舊等機械費需要根據一定的分配標準(種植面積)進行分攤計入成本。

2、干草調制成本耗費(苜蓿為每年2茬)。可以劃分為直接材料費用、直接人工成本以及制造費用。

在調制苜蓿干草過程中,直接材料費用包括調制過程中耗費的農藥費;直接人工成本包括在苜蓿干草調制過程中進行翻曬、集草、打捆、運輸等需要的機械雇工人員的工資;制造費用是指分別分攤給苜蓿的翻曬、集草、打捆及運輸過程中的機械折舊費等。

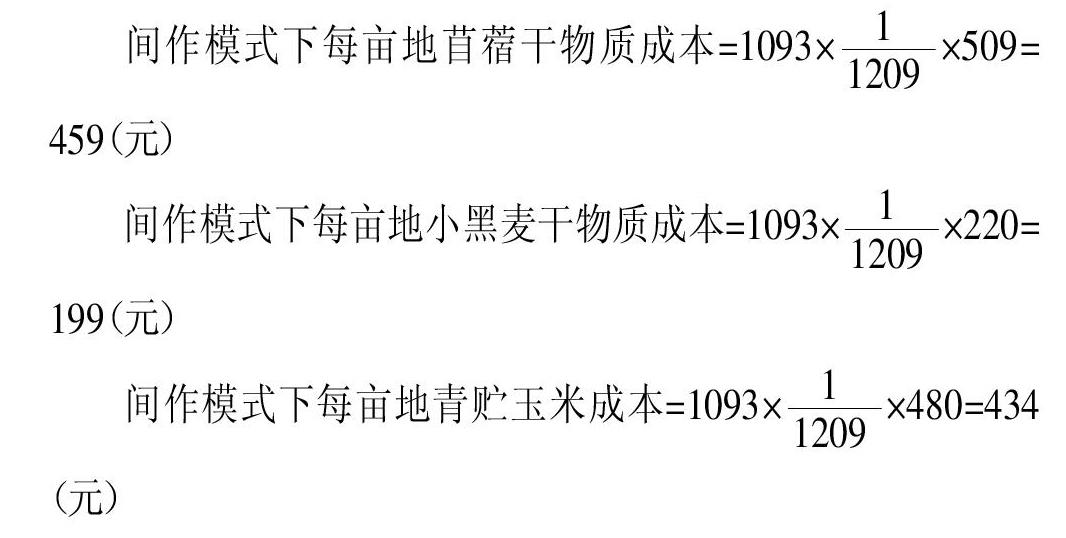

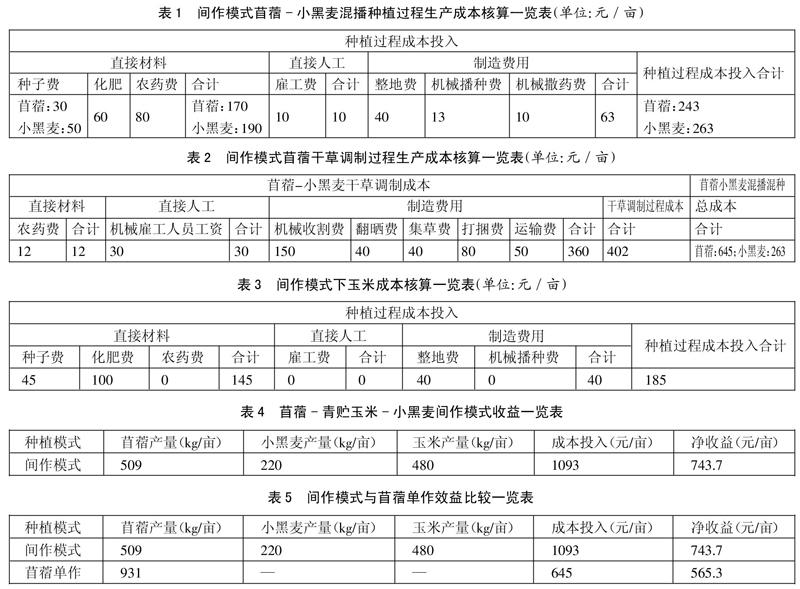

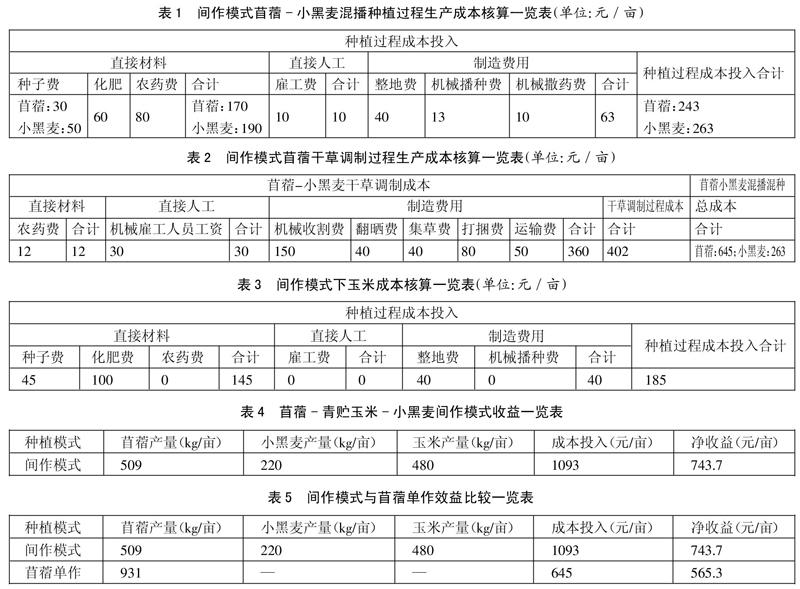

由于在苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式下,苜蓿與小黑麥混種混收,涉及到相關共同成本投入項目,因此將苜蓿和小黑麥的成本一并考慮在內進行成本測算,間作模式下成本投入見表1、表2、表3。(表1、表2、表3)

目前,飼料作物市場上,苜蓿的單價為1.3元/kg,玉米的單價為1.7元/kg,小(黑)麥的單價為1.3元/kg。苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式下,苜蓿干草的產量可達到509kg/畝,玉米的產量可達到480kg/畝,小黑麥的產量為220kg/畝,該間作模式下總產出效益水平見表4。(表4)

3、間作模式與苜蓿單作模式成本收益對比分析。采用苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式與苜蓿單作種植模式下成本投入及產出水平總量對比見表5。(表5)

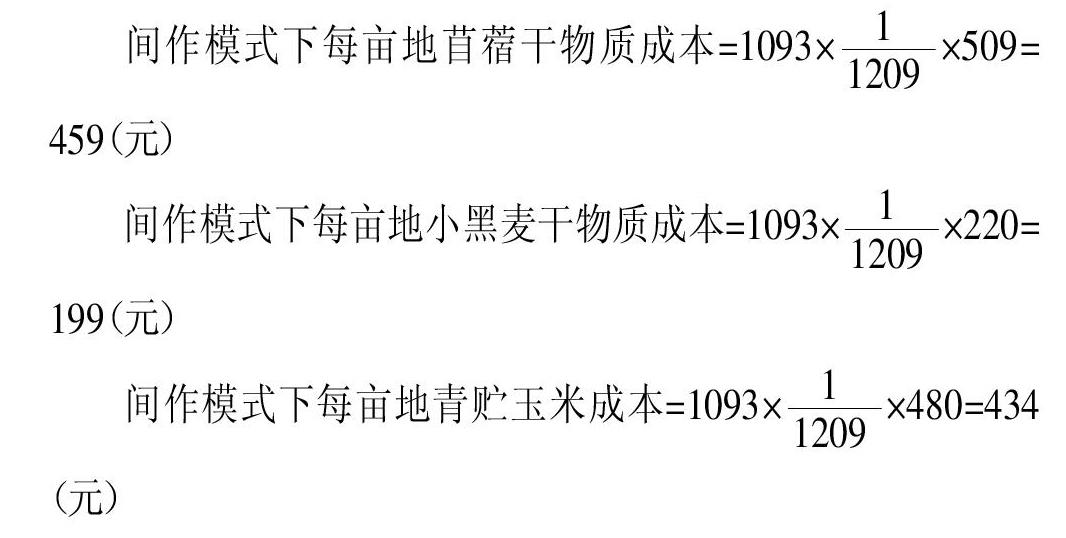

(1)兩種模式下成本投入對比分析。成本分攤過程如下:

顯然,間作模式下每畝地的苜蓿干物質成本小于苜蓿單獨種植所耗費的成本。由此可以得出結論:間作種植模式下,每畝苜蓿干物質的成本節約186元,與單獨種植苜蓿相比成本節約程度大約可達到30%。

(2)兩種模式下凈收益水平對比分析

①從苜蓿作物凈收益額來看,苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式下的凈收益總額中,分配給單位苜蓿產量的凈收益額為0.62元,單獨種植苜蓿的單位凈收益額為0.61元,二者差別不大。

②從凈收益總額來看,苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式下的凈收益總額743.7元/畝,單獨種植苜蓿的凈收益額為565.3元/畝,間作模式下的凈收益總額超過苜蓿單作的凈收益額178.4元,約超過苜蓿單作的凈收益額的32%,回顧兩種種植模式的成本節約差異大約為30%,這說明間作模式與單作模式的經濟效益優勢主要來源于間作模式下的成本節約。

四、結論及對策建議

(一)結論。從每畝地干物質成本來看:間作模式下三種飼草作物每畝地干物質的總成本為1,020元,與苜蓿單作模式下的干物質成本投入相比,大約可以達到單作模式下干物質總成本的1.58倍。但單就苜蓿干物質產出的成本而言,間作模式下每畝地的苜蓿干物質成本為429元,大約比苜蓿單作模式下每畝地的苜蓿干物質成本節約了50%。

從每畝地干物質凈收益來看:間作模式下每畝地飼草干物質凈收益高達744元,大約是苜蓿單作模式下的飼草干物質凈收益的1.3倍,該差異主要來源于兩種種植模式下飼草干物質產量的差異。但單就間作模式下的苜蓿的干物質成本來看,其凈收益不及苜蓿單作模式下的苜蓿凈收益高,大體上等于單作模式下凈收益的50%。

另外,苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式下生態效益的提升不容忽視。種植玉米往往導致降低土壤肥力的降低,造成土壤環境惡化產出減少。而間作模式下種植苜蓿卻可很好地改善這一情況,苜蓿的根部本身具有大量的根瘤菌,種植苜蓿后通過其根瘤菌的固氮效應可以源源不斷地向土壤輸送240kg/hm2的氮素營養,可以很大程度上減少化肥尤其是尿素的施肥量,折合節約成本大約可以達到750元。不僅如此,苜蓿種植后,可以在很大程度上提高土壤肥力,改善土壤現狀,無論是用于輪作還是間作,均可顯著提升農作物的產量,從而實現提升苜蓿-青貯玉米-小黑麥間作模式下各種飼草作物的經濟效益。

(二)對策建議

1、加快飼草間作豐產種植技術的推廣。鼓勵苜蓿種植企業、園區等轉變固有生產經營觀念,加強與科研單位、高等院校的聯系與合作,爭取走產、學、研相結合的發展路徑。堅持以科研示范基地作為產業發展的基礎,加強科技推廣與創新;加大飼草間作系統的基本知識的普及力度,組織牧草生產企業、園區及飼草種植農戶參觀學習已有的較為成熟的飼草間作系統種植技術,提高良種引進水平、繁育和推廣力度,引進先進的生產管理技術與加工工藝,加快科技成果的轉化率,以增加苜蓿等飼草產品的科技含量與附加值,以經濟效益、生態效益突出的飼草間作種植模式更廣泛地惠及大眾,最大限度發揮出企業、園區等的規模效應,實現規模最大化的生產經營目標。

2、創新飼草間作種植模式,提升飼草經濟效益。鼓勵企業在飼草種植過程中進行創新,采用先進的機械設備及生產管理方式,采用各種飼草作物間作,或者采取飼草作物與糧食作物間作的種植模式進行創造性試驗,探索經濟效益最大化的生產模式,最大限度地避免飼草單作產生的各種規模效益遞減的負效益,充分利用滄州地區的土壤及氣候條件,選擇適宜種植的飼草作物進行間作或者輪作,發揮土地的最大利用效率,實現經濟效益最大化。

3、培育龍頭企業,打造地區特色飼草產業群。龍頭企業是帶動一個地區產業發展的重要力量,因此各地區政府及相關部門應大力引進、培育、扶持大型牧草龍頭企業,用于推動本地區飼草產業的發展。在某種水平上給予龍頭企業一定的稅收、貸款、財政方面的政策支持,致力于培育一批有技術創新能力和帶動能力的飼草生產企業,充分發揮龍頭企業的帶動作用,根據本地區綜合資源規劃布局,形成一個相對完善的飼草產業發展模式,充分發揮飼草間作系統的優勢作用,培育特色飼草產業群作為本地區的一個新的經濟增長點。

主要參考文獻:

[1]石自忠,王明利,胡向東,崔姹.我國牧草種植成本收益變化與比較[J].草業科學,2017.34(4).

[2]劉會芳.苜蓿、小麥和玉米的經濟效益分析——以甘肅省農戶為例[D].蘭州大學,2016.

[3]董景湘,耿記申,蔡海燕河北省蔬菜產業成本效益分析[J].現代農村科技,2017(4).

[4]朱新強,王曉力,王春梅,張茜.甘肅省苜蓿種植現狀及成本收益分析[J].中國草食動物科學,2014.34(6).

[5]周慶安,楊培志.我國苜蓿飼草產業的發展現狀與思考[J].中國奶牛,2017(5).

[6]孫桂琴,王見華,白偉,楊芳.甜玉米與薄荷間作優化栽培技術模式研究[J].現代農業科技,2017(22).

[7]秦燕,郭泓鋆,楊進,趙永康,楊洪,韓慶新,李蘭.鮮食糯玉米/大豆間作模式及經濟效益分析[J].安徽農業科學,2015.43(25).

[8]張經榮.基于SWOT模型的我國苜蓿產業發展對策研究[D].蘭州大學,2017.

[9]魯珊,肖荷霞,毛彩云,陸建章,岳金生.滄州地區玉米和大豆間作種植適宜模式及效益分析[J].黑龍江農業科學,2018(4).

[10]蘇海龍.鹽池縣苜蓿草產業發展現狀及對策[J].現代農業科技,2018(5).

[11]王玉庭,杜欣蔚,王興文.中美貿易戰對我國奶業的影響[J].中國乳業,2018(8).