“2+26”城市大氣污染治理體系下治理主體的責任定位研究

高陽 胥彥玲

摘要:“2+26”城市大氣污染聯防聯控治理體系的推進,需要各治理主體明確責任,無縫銜接。本研究在分析“2+26”城市大氣污染治理體系指標的基礎上,對治理體系構建的特點進行了分析,根據治理體系的特點提出了治理主體的責任定位,期望為治理主體在參與“2+26”城市大氣污染治理過程中發揮作用,形成多元共治的聯防聯控機制提供參考。

關鍵詞:大氣污染;治理主體;責任定位;“2+26”城市

中圖分類號:X51 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2019)05-000-03

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.05.001

Abstract: The promotion of the”2+26” urban air pollution joint prevention and control system requires clear responsibilities of the main governing bodies and seamless convergence. Based on the analysis of the indexes of “2+26” urban air pollution control system, this study analyzed the characteristics of the construction of the control system, put forward the responsibility orientation of the main body according to the characteristics of the control system, expecting to provide reference for the main body of governance to play a role in the process of participating in “2+26” urban air pollution control, and to form a joint prevention and control mechanism of multiple co-governance.

Key words: Air pollution; Governing subjects; Responsibility orientation; “2+26” urban area

“2+26”城市作為京津冀大氣污染傳輸通道,是京津冀大氣污染的重污染源排放區,也是我國大氣污染治理的重要區域。由于大氣污染具有輸送擴散的特點,其治理也成為了難點。京津冀及周邊地區各省份空氣質量一榮俱榮、一損俱損,加強聯防聯控,實現共同改善區域環境空氣質量,是解決京津冀及其周邊區域大氣污染問題的根本途徑[1]。加強“2+26”城市大氣污染治理體系建設是實現聯防聯控治理模式,有效解決城市大氣污染問題的前提和基礎。

自《大氣污染防治行動計劃》頒布實施以來,國家和各相關省市都加強了“2+26”城市大氣污染治理體系的建設,經過多年的努力,“2+26”城市已基本形成了政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的多元共治的環境治理體系。但在這種治理體系下,由于目前各個治理主體在治理過程中的責任定位還不明確,使得治理體系的效用發揮不充分,聯防聯控治理效果仍不突出。為此,本研究在充分分析“2+26”城市大氣污染治理體系的基礎上,對各個治理主體的責任定位進行研究,期望為治理主體在參與“2+26”城市大氣污染治理過程中發揮作用,形成多元共治的聯防聯控機制提供參考。

1 “2+26”城市大氣污染治理體系指標分析

1.1 “2+26”城市大氣污染治理體系要素分析

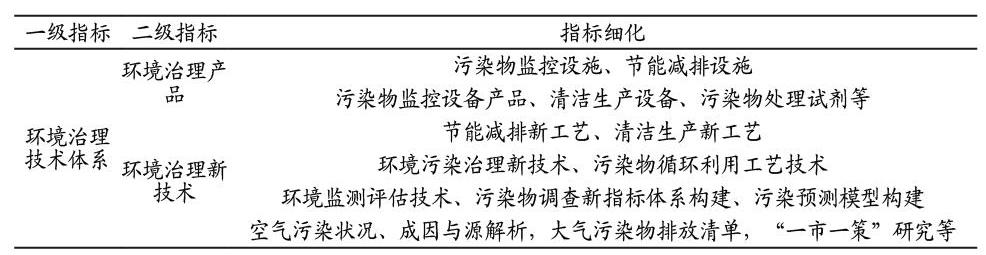

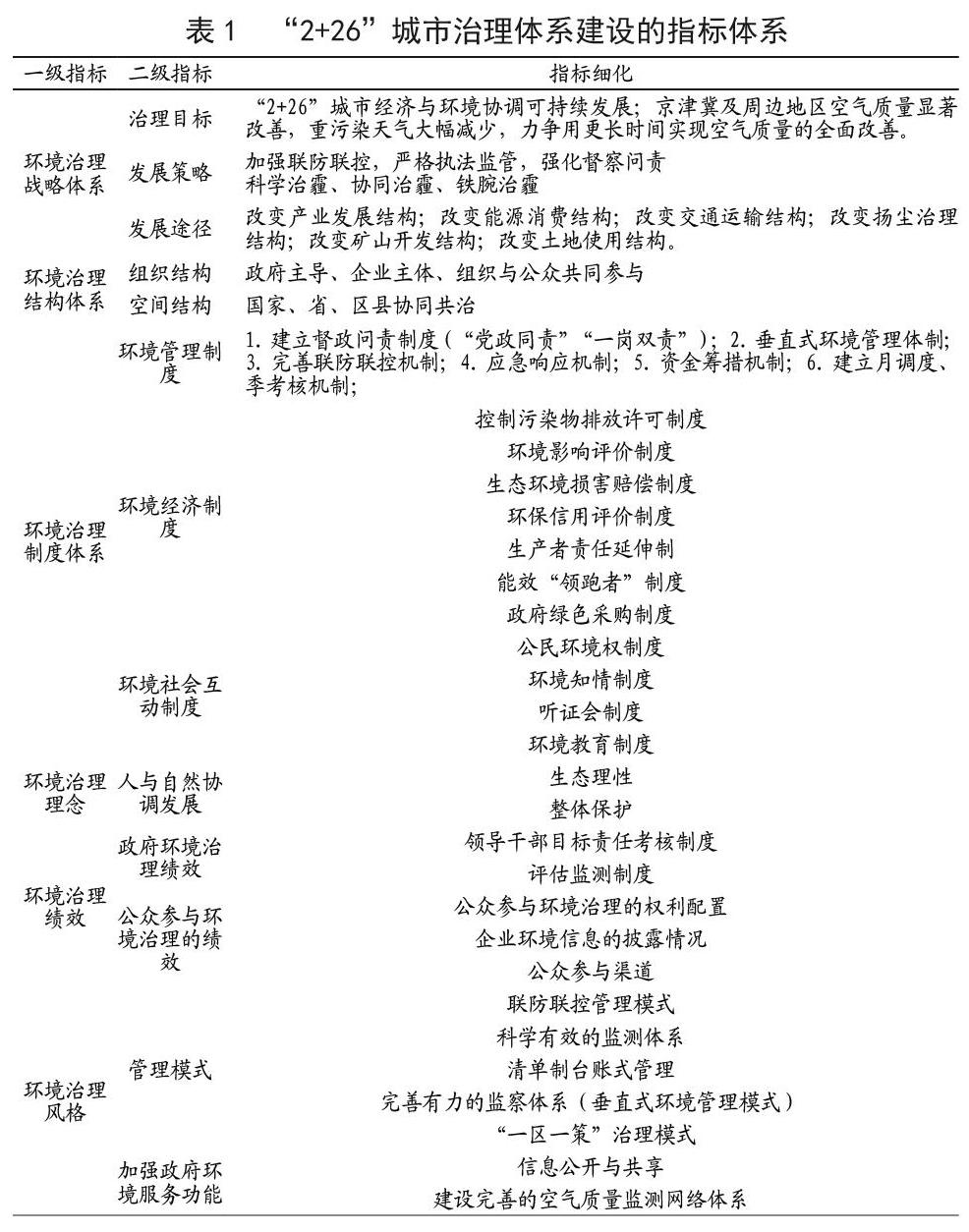

在“2+26”城市大氣污染治理體系中,政府作為推動綠色發展的行政力量,始終是環境監管的中堅力量,通過行政手段發揮著主導作用。企業作為推動綠色發展的微觀主體,政府要強化市場機制的作用,通過市場機制的調節作用倒逼企業進行綠色發展;社會組織和公眾具有分布廣、力量大、察情快的優勢,能夠在第一時間將環境違法現象反映給環境監管部門,做好環境監管工作[2]。圍繞治理主體在環境治理中發揮的作用,要構建和諧高效的、聯防聯控的環境治理體系,應當貫徹“源頭控制、過程監管、末端治理”的綜合管控理念,以保持“2+26”城市空氣質量的整體改善為目標,通過制度規范、技術保障、監督評估等促進形成治理主體和諧共治的格局。立足實現環境共治的內在需求,以實現各要素的優化及要素整體的協調問題為根本目的,將“2+26”城市環境治理體系要素分解為環境治理戰略、環境治理結構、環境治理制度3大硬件要素和環境治理共同體理念、環境治理績效、環境治理模式、環境治理技術4大軟件要素。

1.2 “2+26”城市大氣污染治理體系指標構建

根據“2+26”城市治理體系建設的要素,結合“十八大”“十九大”報告,《京津冀大氣污染防治強化措施(2016-2017 年)》《京津冀及周邊地區2017 年大氣污染防治工作方案》《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、河北出臺“1+18”專項方案,構建了表1中“2+26”城市治理體系建設的指標體系[3-6]。

2 “2+26”城市大氣污染治理體系構建的特點

“2+26”城市是大氣環境質量改善的重點和難點。為強力推進“2+26”城市大氣污染綜合治理,在《京津冀大氣污染防治強化措施(2016-2017 年)》《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》的基礎上,河北出臺“1+18”專項方案,明確了河北省近期大氣污染綜合治理的時間表、路線圖和工作舉措、政策保障;環保部、發改委、工信部等相關部委協同北京市、天津市、河北省等相關省政府聯合出臺《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》,提出”2+26”城市大氣污染治理基本思路和重要任務[7]。分析上述政策中的相關要求及政策措施,總結“2+26”城市大氣污染治理體系建設的主要特點如下。

2.1 目標明確、認識統一

《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》和河北省《關于強力推進大氣污染綜合治理的意見》均提出了以加快改善空氣質量為核心,以聯防聯控、嚴格執法監管,強化督察問責的頂層設計。可見,“2+26”城市大氣污染治理體系無論從國家層面還是到地方層,目標都非常明確,認識統一。

2.2 構建聯防聯控的管理模式

聯防聯控的管理模式是“2+26”城市治理體系構成的總格局。《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》提出了要加強聯防聯控的總體要求。河北省委書記、省人大常委會主任趙克志在全省大氣污染綜合治理大會上的講話也指出“把聯防聯控、執法監管作為有效途徑,堅決打好藍天保衛戰”。可見,聯防聯控的管理模式是“2+26”城市大氣污染綜合治理體系構成的總體格局,也是大氣污染綜合治理的有效手段。

2.3 構建量化問責的管理體系

量化問責的管理體系確保了“2+26”城市治理體系的高效化運行。2017年8月,環保部聯合六省市印發《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動量化問責規定》對“2+26”城市有關黨政領導干部在大氣污染綜合治理工作中失職失責行為提出了問責的規定,在實際落實過程中,責任層層落實,嚴格問責絕不含糊。2017年4月,環境保護部從全國抽調5600名環境執法人員,對“2+26”城市開展為期一年的大氣污染防治強化督查,提出督查、交辦、巡查、約談、專項督察“五步法”,層層傳導壓力[8]。

2.4 建立完善的制度化保障體系

“2+26”城市大氣污染綜合治理,不僅從政府管理層面建立了督政問責制度、垂直式環境監察管理體制、聯防聯控機制、應急響應機制、資金籌措機制、月調度與季考核機制,而且從企業層面建立了控制污染物排放許可制度、環境影響評價制度、生態環境損害賠償制度、環保信用評價制度、生產者責任延伸制、能效“領跑者”制度和政府綠色采購制度[5],還從社會組織和公眾參與環保治理的角度建立了《環境保護公眾參與辦法》,制度體系完善,保障了“2+26”城市大氣污染綜合治理“政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與”的環境治理體系的順利構建。

為強化督查管理,出臺“1+6”方案。此外,《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》還從任務協同落實、設立管理機構、強化督查、專項督察、經濟政策支持、攻關項目開展、輿情引導和宣傳教育、考核問責等方面提出了多項保障措施。“2+26”城市大氣污染治理體系制度化保障在不斷完善。

2.5 建立精細化管理體系

工業、燃煤、機動車排放是京津冀及周邊區域大氣污染物的主要來源,但各地的實際情況不盡相同。“大氣十條”實施近5年,京津冀及周邊地區大氣污染治理從“眉毛胡子一把抓”向精細化轉變。首先,是實行省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度,強化基層環境監管職能。其次,研究制定“一市一策”,精準治霾,各地根據自身特點明晰治理重點。再次,為有效解決路、車、油等交通運輸領域的污染防治問題,出臺車輛限行新政。可見,“2+26”城市大氣污染治理體系中的管理體系越來越精細化。

2.6 企業環境保護責任主體地位凸顯

推行控制污染物排放許可、環境影響評價、生態環境損害賠償等制度,加快開展環保信用評價、生產者責任延伸等工作,推動了企業走上環保綠色發展之路。我國標準體系漸趨成熟,倒逼企業采用、研發先進技術,推動產業轉型升級、綠色發展。黨的十八大以來,各地普遍開始建立健全企業環境信用體系,以及能效“領跑者”、政府綠色采購等激勵制度逐漸發力,增強了企業保護環境的自覺性。黨的十九大報告亦提出,要構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的環境治理體系[5]。可見,現有環保治理體系均凸顯了企業環境保護責任的主體地位。

2.7 促進社會組織和公眾廣泛參與

環境保護部宣傳教育司明確了“歸口管理社會公眾參與方面的環保業務培訓,推動社會公眾和社會組織參與環境保護”的主要責任。各地環保部門也紛紛成立了相應的機構,形成了體制相對完善、網絡相對健全的公眾與社會組織參與環境保護的治理體系。政策層面,1996 年《全國環境宣傳教育行動綱要》發布,2006 年《環境影響評價公眾參與暫行辦法》出臺,2011 年《關于培訓引導環保社會組織有序發展的指導意見》出臺,2014 年《關于推進環境保護公眾參與的指導意見》《關于加強面向社會環保宣傳工作的意見》也制定出臺,均對公眾參與環保的權利作了相應的說明。2015年9月1日起施行的《環境保護公眾參與辦法》更是對公民、法人和其他組織獲取環境信息、參與和監督環境保護的權利進行了相關規定。此外,黨的十九大也明確提出要構建社會組織和公眾共同參與的環境治理體系。隨著我國公眾參與環境保護制度的深度與廣度上較大的發展,我國公眾參與環境保護的實效也在不斷凸顯。

3 “2+26”城市大氣污染治理體系下治理主體的責任定位

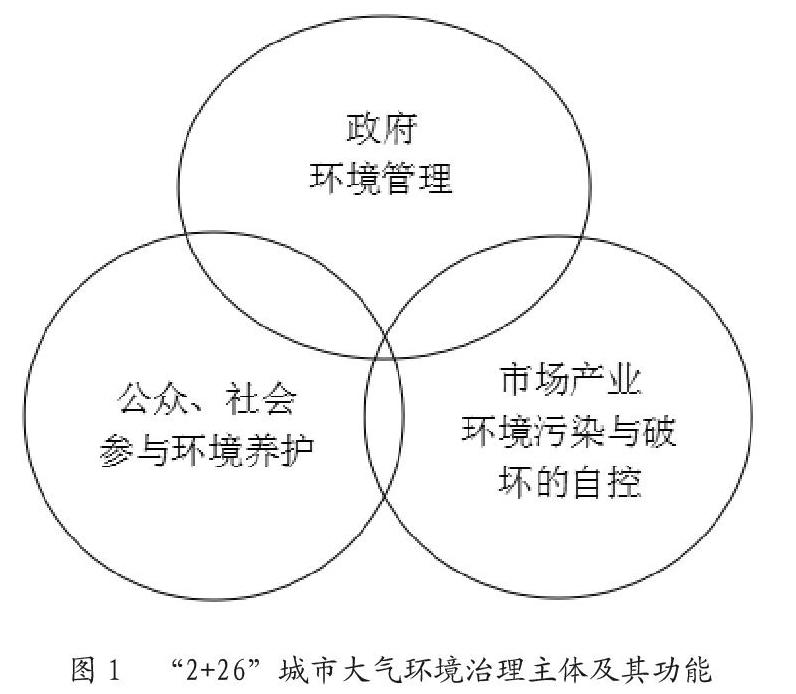

治理體系是治理主體與制度體系的綜合。根據目前“2+26”城市大氣污染治理體系下各主體參與其中的角色來看,環境治理主體的功能如圖1所示。

根據《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、河北省“1+18”專項方案,對治理主體的責任定位如下:

3.1 政府的責任定位

政府作為“2+26”城市大氣污染綜合治理的主導者,其任務是領導指揮、協調組織和監督考核工作。根據《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》中提出的要求,政府在大氣污染治理中的責任主要是完善政策措施,強化監督和管理,協調和調動社會各方參與治理。為此,各級相關政府部門,應做好頂層設計,將治理任務分解細化,按照任務落實主體,明確責任人和完成時限,確保治理任務的落實效果。同時,還要注重宣傳引導,及時發布權威信息,完善公眾參與程序,探索公眾參與環保的機制,促進公民、法人和其他組織參與和監督環境保護意識的提高。

3.2 企業的責任定位

污染企業作為“2+26”城市大氣污染綜合治理的主體,要落實環保主體責任,全力做好企業大氣污染治理相關工作。按照《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》提出的要求,企業作為污染治理的責任主體,要履行好治污主體的責任,落實項目和資金,確保治理工程按期按質完成和穩定運行。排污企業應自覺查找污染問題,根據自身污染情況,委托環境污染第三方治理專業企業開展污染治理。對欲環保第三方治理企業,應充分發揮環境污染治理的專業性,創新治理技術體系,幫助排污企業治污,使其達到國家環保法律法規、標準等政策規定的排放要求。

3.3 社會組織和公眾的責任定位

新頒布實施的《環境保護法》明確了環保社會組織依法享有的獲取環境信息、參與和監督環境保護權利。各級政府部門逐步把環保社會組織視為環境治理的重要合作伙伴,與環保社會組織建立更加良性的互動關系。新時期,社會組織和公眾作為環境治理體系中的主要參與者,應承擔起宣傳環保教育工作和環保社會監督的責任。各類環保社會組織應形成合作互動機制,形成合力,集中力量,更好地推動環境問題解決。科研社會組織應充分發揮自己的資源和團隊優勢,針對“2+26”城市大氣重污染治理中存在的難題開展科技攻堅,探索解決途徑,促進大氣污染防治的科學化、精準化水平的提升。此外,社會組織和公眾應積極主動參與環保問卷調查、座談會、論證會、聽證會等多種形式的環保活動,提出環保治理意見及建議供決策參考。

4 結語

“2+26”城市大氣污染治理已成為當前我國迫在眉睫的重點任務。隨著“2+26”城市大氣污染治理攻堅戰的推進,大氣污染治理目標逐漸明確,由“政府—社會—市場”治理主體構成的協調共治的環境治理體系逐漸形成,治理要求越來越嚴格,治理手段越來越豐富,治理措施越來越具體,隨之而來的治理任務也越來越艱巨,這為治理主體提出了新的要求和挑戰。政府、企業和社會等治理主體應充分了解自己在“2+26”城市大氣污染治理體系中的定位,明確責任,并在新時期大氣污染治理體系中發揮應有的作用,實現聯防聯控,共同促進京津冀及其周邊地區空氣治理效果的大幅改善是各治理主體需要思考的問題。

參考文獻

[1]劉世昕.京津冀同“氣場”治污控霾須同步[OL].中國青年報,http://www.xinhuanet.com/politics/2016-12/22/c_1120163448.htm,2016-12-22.

[2]喬海燕.構建多元共治的環境治理體系[N].焦作日報,2017-11-24(010).

[3]畢淑娟.城市空氣質量達標率低 倒逼京津冀協同發展[OL].中國聯合商報,http://news.hexun.com/2014-08-18/167621141.html,2014-08-18.

[4]段麗茜.河北“18+1”治理措施解讀:科學治霾 奮力治本攻堅[OL].河北日報數字報. http://hebei.ifeng.com/a/20170405/5525791_0.shtml,2017-04-05.

[5]劉瀟藝.強化企業責任推動形成綠色生產方式[OL].中國環境報, http://www.qstheory.cn/zoology/2018-05/16/c_1122840313.htm,2018-05-16.

[6]文雯.科技支撐2+26城市大氣污染治理攻關[OL].中國環境報, http://www.cenews.com.cn/syyw/201804/t20180410_870813.html,2018-04-10.

[7]張云.重點城市大氣污染防治“一法一條例”執法檢查報告.河北新聞網,http://hebei.hebnews.cn/2017-11/03/content_6669071.htm,2017-11-03.

[8]湯琪.全國抽調5600人 環保部啟最大規模大氣污染防治強化督查.中國新聞網,http://www.chinanews.com/gn/2017/04-06/8192008.shtml,2017-04-06.

收稿日期:2019-03-15

作者簡介:高陽(1990-),女,碩士,研究方向為產業情報。

胥彥玲(1977-),女,博士,副研究員,研究方向為產業情報。