古詩詞吟詠述略

吳土艮

(浙江樹人大學,浙江 杭州 310015)

古詩詞是古代流傳下來的具有優秀文化傳統的詩和詞。眾所周知,中華古詩詞博大精深,浩瀚如海,名篇如林,杰出詩人不可勝數。中華古詩詞極致體現了漢詩的意境美、情感美、音韻美和精練美的優良傳統,是古代文學的經典與精華,也是國學的重要代表,具有鮮明的民族特色。《詩經》《楚辭》確立了中國的抒情傳統,豐富了我國文學的語言庫,開創了中國詩歌的比興藝術,樹立了詩歌干預時政的創作傳統[注]劉毓慶、方銘:《詩騷分類選講》,高等教育出版社2007年版,第20-23頁。。詩歌在漢魏六朝已有成就的基礎上,其藝術形式走向成熟,情思意蘊更加豐富,形成唐、宋不同詩風,成為我國詩歌史上最繁榮的時期。唐詩重理想、重情韻、重自然、重風骨,而宋詩重實際、重理趣、重技巧、重禪境,互領風騷,各具特色,既有繼承包容,又有發展創新[注]尚永亮:《唐宋詩分類選講》,高等教育出版社2007年版,第10-18頁。。

吟詠是古人作詩撰文的基本方法,更是歷代私塾官學讀詩詞、背文章的傳統教學方法。唐代孔穎達《疏》曰:“動聲曰吟,長言曰詠,作詩必歌,故言吟詠情性也。”可見,吟詠就是通過哼讀、分解、擴大和美化等聲情并茂的演繹,將無聲的書面文字記載轉化成為口頭藝術的修辭技能。吟詠者在忠實于原作的基礎上,根據需要分類選擇應用口頭表達的語言因素和非語言因素手段,復現作品的思想內容與藝術特征,品領作品韻味,給自己或他人傳遞思想情感,輸送藝術領悟,從而使視覺形象轉化為具有聽覺的音樂與文學形象,靜態的詩文便具有了靈動的生命。作為一種技能,古詩詞的吟詠當屬于漢語口語表達修辭的范疇。

一、古詩詞吟詠之分類

誦讀之功,古已興之。吟詠分朗讀、朗誦和吟誦(也稱吟唱)三類。朗讀是吟詠最初級的誦讀方法,“動聲曰吟”——看著文字念出聲音的叫“讀”,聲音清晰明亮的是“朗讀”,不發出聲音的叫“默讀”,不看文字而念出聲音的那是“背”。朗誦是口語交際的一種重要形式,是用清晰、響亮的聲音,結合富有感情的各種語言手段,完善表達作品思想感情的語言藝術。吟誦則是誦讀的最高形式,“長言曰詠”——它是介于朗誦與歌唱之間的誦讀形式,有誦有唱,按照字音拉長調子有節律地哼唱,因此可稱“吟唱”,今人習慣稱其為“吟誦”。吟誦的特點是前后字詞連綴成調,上下句連接成腔,沒有固定的樂譜,憑地域習俗定曲調,按停頓現節奏,依平仄顯長短,靠韻腳示和諧,借氣息表輕重,因人、因事、因情、因景、因詩詞意境而隨心順意抒發情感,任憑個性張揚。因此,吟誦獨具民族性、地域性、人文性、音樂性和藝術韻味。

二、古詩詞吟詠之意義

(一)喚起情感共鳴,豐富思想內涵

漢代《毛詩序》云:“詩者,志之所之也,在心為志,發言為詩。情動于中而形于言……”詩歌集中體現詩人心意的表達、情緒的流露、靈感的交集與文采的飛揚。欣賞詩詞必須領略其中的韻味(或稱詩味、意味、情味、興味、余味、吟味等),不反復吟詠是無法體會得到的。南宋朱熹說得非常透徹:“詩須是沉潛諷誦,玩味義理,咀嚼滋味,方有所益。須是先將詩來吟詠四五十遍了,方可看注。看了又吟詠三四十遍,使意思自然融液浹洽,方有見處。詩全在諷誦之功。”[注]魏慶之:《詩人玉屑》,上海古籍出版社1982年版,卷十三。因此,詩詞“有味”或“無味”成為歷代評價其優劣的主要標尺,把握詩味的最好方法就是反復吟詠。

(二)提高修養,增強人的綜合素質

當代人國學基礎較為薄弱,往往成就不了大“家”。國學底子厚薄事關人的綜合修養。詩詞屬于文學,古典詩詞更是古代文學的經典與精華,是國學的重要代表成分。近代以來,國學曾遭遇前所未有的危機。改革開放以后,國學升溫,傳統文化終于又備受青睞。1998年,中國青少年發展基金會推出中華古詩文經典誦讀工程青少年社會公益項目,深受國內外民眾的好評。《人民日報》評論道:“讓下一代自小就能從李白、杜甫、蘇東坡……的名句中接觸、了解中國的優秀文化,在科技高度發達的現代社會具有極為深遠的意義。”[注]《學者盛贊古詩文誦讀工程》,《人民日報》1999年4月6日,第5版。

2016年2月12日,中央電視臺推出一檔大型演播室文化益智節目《中國詩詞大會》。該節目以“賞中華詩詞、尋文化基因、品生活之美”為基本宗旨,力求通過對詩詞知識的比拼及賞析,帶動全民重溫古詩詞、分享詩詞之美、感受詩詞之趣,從古人的智慧和情懷中汲取營養、涵養心靈。誦讀古典詩文與經典,可以成為充實年輕一代涵養的重要來源,能幫助青少年完善人格、促進健康心理、提高道德與修養。

(三)學習藝術語言的表達技巧,強化漢語言運用能力

詩歌作為一種特殊的文學形式,在于其具有自身的語言藝術特點。《中國大百科全書·中國文學·詩歌》條目解釋:詩歌具有抒情性、音樂性和語言的高度凝練性與形象性特點[注]考古學編輯委員會:《中國大百科全書》,中國大百科全書出版社1986年版,第724頁。。古詩歌外觀上句式短小、分行排列;內容上心靈感發,言此意彼;表現上借助賦、比、興與象征等手法創造意境(含事象、物象、意象);章法上不拘一格,可以任意跳躍、騰挪自如疏緊;從學習角度看,只有把握詩歌的藝術形式,才能理解詩歌的深刻內容;從寫作角度而言,只有把握詩歌的表達技巧,才能真正進入詩歌的創作。

俗話說:“熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟。”通過對古詩詞的學習、背誦與由淺入深的日積月累,既加深了記憶、豐富了詞匯,又加深了對詩詞義理的感悟和語言藝術的領會。所有這些,不僅有利于詩歌的創作,而且可以強化漢語言的運用能力。

(四)傳承中華詩詞文化,弘揚優秀傳統文化

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》指出:“文化是民族的血脈,是人民的精神家園。文化自信是更基本、更深層、更持久的力量……在5 000多年文明發展中孕育的中華優秀傳統文化,積淀著中華民族最深沉的精神追求,代表著中華民族獨特的精神標識,是中華民族生生不息、發展壯大的豐厚滋養,是中國特色社會主義植根的文化沃土,是當代中國發展的突出優勢,對延續和發展中華文明、促進人類文明進步,發揮著重要作用。”因此,面對當前形勢,“迫切需要深入挖掘中華優秀傳統文化價值內涵,進一步激發中華優秀傳統文化的生機與活力;迫切需要加強政策支持,著力構建中華優秀傳統文化傳承發展體系……實施中華優秀傳統文化傳承發展工程,是建設社會主義文化強國的重大戰略任務,對于傳承中華文脈、全面提升人民群眾文化、維護國家軟實力、推進國家治理體系和治理能力現代化,具有重要意義。”這就要求將中華優秀傳統文化“貫穿國民教育的始終”,即“貫穿于啟蒙教育、基礎教育、職業教育、高等教育、繼續教育各種形式”。

1999年2月,時任總書記的江澤民同志在觀看首都“中國唐宋名篇音樂朗誦會”演出前指出:“中國的古典詩詞博大精深,有很多傳世佳作,它們內涵深刻,意存高遠,也包含很多哲理。學一點古典詩文,有利于陶冶情操,加強修養,豐富思想。用朗誦加上音樂詮釋的形式表現古典詩文,是一種有益的嘗試,有助于人們加深對古典詩文的了解,弘揚祖國的優秀傳統文化,增強民族自信心和自豪感。”

三、古詩詞吟誦之價值

古詩詞吟誦屬于漢民族古代傳承下來的非物質文化遺產,應當繼承和發揚。

(一)吟誦屬于原生態性質,最能還原古詩詞的原貌

著名學者葉嘉瑩指出:“目前我國正在提倡吟誦,這是非常好的事情,但是我產生了一點點憂慮。年輕人沒有聽過古人吟誦,常把吟誦與朗誦或歌唱混為一談。雖然歌唱很好聽,有節拍、韻律,學起來也更容易,但那并非傳統的吟誦……中國的傳統吟誦是結合中華民族的語言文字特色,經過一個必然的、自然而然的演化過程所形成的一種吟誦的音調,雖然現在聽起來會覺得奇怪、甚至于單調,但是為中華民族所獨有。因此,我認為中國的傳統吟誦很重要。”[注]葉嘉瑩:《中國古典詩歌的美感特質與吟誦》,《光明日報》2013年4月1日,第5版。

古人吟詩風盛,完全靠口耳相傳。限于科技條件,沒有錄音錄像設備,不能將吟唱方法和所吟的音像留傳下來。但詩詞憑借漢字的聲、韻、調、音變和漢詩格律等規律,保留著詩歌的抑揚頓挫,依靠詩歌平仄韻腳與節律風格保存著詩歌音響的原汁原味。因此,只有吟唱才最接近于詩歌原始的聲情流露。

例如:[宋]王安石《泊船瓜洲》(七絕)的曲調簡譜(筆者吟誦并記譜):

此詩格律要求首句入韻、仄起平落,因1、3、5字可以不論,首字可平可仄。詩人選平聲字“京”處仄聲位,吟誦時“京”字宜短。第三句似乎可選“到、過、入、滿、吹、來、變、暖、浴等”,大多是動詞,表意平白,意味淺淡,有的還是平聲字。最后詩人選用“綠”——形容詞動詞化,把看不見的春風轉換成鮮明的視覺形象,極富動感:春風徐徐吹來,大地披上綠裝,由小綠到大綠,由淺綠到深綠。一個“綠”字的活用,既生動地表現了外部春天的美景,又準確道出了詩人奉詔進京二次拜相的復雜內心。同時也符合七絕第三句仄聲字——“平平仄仄平平仄”的要求,以及“二、四、六分明”的規則。

一首五言或七言的短詩,表面上看可能并沒有多少義理,但一經聲情并茂的吟唱,受聲響節律的感染、情感領悟的影響和演繹場景的烘托等,詩詞的外殼被破除,就容易讓受眾產生共鳴并自然接受。

(二)吟誦是國人學習傳統文化的獨特方式,具有巨大的文化價值

吟誦是心、眼、口、耳并用的學習方法,吟誦形式則要求最高程度的藝術化,用語純正、聲音清晰、感情充沛、身姿自然、藝術處理恰如其分,具有較強的感染效果。詩詞的吟詠原本不是表演給他人看的,詩人放聲長吟主要用于自我尋味、深入義理、推敲字詞、咀嚼韻語,有時也用于相互交流、欣賞詩美和品嘗韻味,獲得靈感的共鳴與文采的享受。

2009年,全國政協委員左東嶺提交了一份《關于搶救、恢復和發展吟誦傳統的提案》,呼吁搶救吟誦,否則這一文化傳統將會失傳。他建議,要讓吟誦進入教育體系,從幼兒園到大學,所有古代文化、文學、音樂的課程,都應該借鑒吟誦的方法。吟誦應該申報世界非物質文化遺產。吟誦是3 000年以來中國人學習傳統文化的獨特方式,在歷史上發揮了極其重要的作用,有著巨大的文化價值。而且,每次吟誦時吟誦者對作品的理解以及自己的感情都會有變化,對于培養創造力大有好處[注]曾向榮:《幼兒園到大學都要教吟誦》,2009-03-12,http://www.china.com.cn/2009lianghui/2009-03/12/content_17428599.htm。。2013年3月1日,習近平總書記在中央黨校80周年校慶講話中指出:“中國傳統文化博大精深,學習和掌握其中的各種思想精華,對樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀很有益處。學史可以看成敗、鑒得失、知興替;學詩可以情飛揚、志高昂、人靈秀;學倫理可以知廉恥、懂榮辱、辨是非。”2014年,總書記在考察北京師范大學時指出:“詩詞從小就嵌在學生們的腦子里,會成為終生的民族文化基因。”

激活古詩詞的吟唱形式,繼承古人吟誦的優良傳統,已是當代人義不容辭的迫切任務,繼往開來必先繼承,然后才能發揚。

四、古詩詞吟誦現狀評說

吟誦是我國自古以來相沿習傳、教學詩文的誦讀形式,靠師生口耳親教或家人親傳,一般只重視實踐,較少或基本不講理論方法,憑學習者的悟性舉一反三,因此,傳承的局限性較大。由于教與學雙方的生活環境、知識水平、個性修養和語言風格等有許多差異,吟誦難有統一的標準。縱觀國內古詩詞吟誦現狀,筆者給出以下評說,就教于方家。

(一)尚能“動聲”“長言”者越來越少

自古以來,無論私塾教學還是官學教學,吟誦都以口傳心授、親傳親教傳承, 當今只有年齡在85歲以上的長者才可能受教正規吟誦,他們可被視為現今社會第一代正宗吟誦人,人數稀少。第二代吟誦傳人也為數不多。目前,能作為研究吟誦主要依據的只是近百年搜集到的民國時期的音像資料,根據這些大致可以追溯到清代中期。至于清代以前的吟誦面貌,諸如規則、節律、發聲和腔調等幾乎不得而知。由于時代久遠,文獻記錄不足,又無音像資料可依,古人究竟是怎樣吟唱詩詞的,后人知之甚少。加之歷史變遷、古今語音變化較大,現代人顯然不能百分之百復原古人的吟唱。因此,如果不重視搜集搶救、采錄影像、整理資料、強化研究、鼓勵學習和推廣,吟誦就有可能成為絕唱。

(二)百人百調,流派紛呈

由于出身不同、方言方音習得、家鄉曲調以及不同老師的傳承等因素的影響,不同的吟誦者往往呈現不同的吟誦曲調,可謂百人百調、各有特色。尤其是運用方言吟誦和那些化用某種戲曲曲調或干脆套用戲曲曲牌吟唱的,腔調的差異非常之大,有的甚至于相互間沒有可比性。吟誦,沒有固定的調譜,哼唱完全因人、事、情、景、詩文意境和平仄韻腳而隨意發揮,所以通常同一個老師傳授的多個學生,后續吟誦時也會發生變異,甚至產生多種曲調。即使同一個人前后吟誦同一詩詞,基調(或稱基本調)雖然是固定的,但吟誦的實際旋律——吟誦調未必全同,或多或少會有少量調整和細微差別。

總之,古詩詞吟誦不可能只有一種吟誦曲調,傳承的多時代、多地域、多個體和多渠道,決定了吟誦方法與曲調的多樣性和特殊性。吟誦曲調流派紛呈,其中師生傳承關系和地域方言差別是構成不同吟誦風格的關鍵因素。如眼下影響較大的唐文治(1865—1954)的“唐調”——國內第一個以姓氏命名的吟誦調,乃師承曾國藩(1811—1872)而得名;葉嘉瑩的吟誦調師承戴君仁(1901—1978)而廣為傳播等。此外,因地域方言凸顯而著稱的有常州、揚州、福州、泉州、北京、成都、濟南、湖南和河南等吟誦調,每個調派都有各自的代表人物,代代相傳,各自保持獨特的風格[注]王傳聞:《成都話吟誦研究初探——以流沙河先生的吟誦為例》,《中國詩歌研究動態》(第十八輯·古詩卷),學苑出版社2016年版,第59頁。。

(三)一調吟千詩,稍顯單調

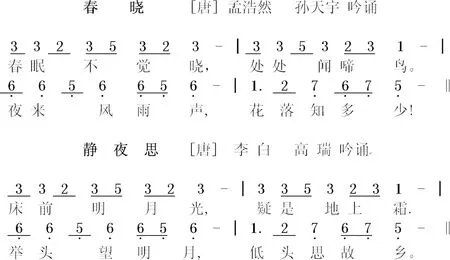

作為親傳親教的吟誦技能,師承極為重要。學生從老師或老師的老師那里學會一種吟誦曲調,便成就了自己比較固定并流行的吟誦調。漢詩無論絕句還是律詩,基本格式只有平起式和仄起式兩大類、首句入韻和不入韻四種,通過舉一反三,就可以用一種基本調吟誦格式基本類似的不同詩詞,因此,社會上有“一調吟千詩”之說,葉嘉瑩的吟誦也不例外。中央電視臺播出的《朗讀者》節目中,播出了葉嘉瑩親傳的四個小學生現場吟誦視頻,筆者根據音像記錄其吟誦曲調簡譜,試加以分析便可發現,凡是五言格律詩幾乎以一個吟誦調重復完成。 如:

比較上述兩首詩學生的吟誦曲調后發現,每首詩上聯與下聯的旋律基本相同,第三句降了五度對稱反復第一句,而尾句則完全相同;除了后一首第二句前兩字改變了切分音外,其余的也完全相同。如果所有的五言絕句都運用這樣同一個曲調反復吟誦,會令人感到單調甚至乏味。其他吟家的情況也大致如此,只是吟唱的曲調不同而已,至于一般的吟誦者就更加典型。

按說,這兩首詩雖然都是首句入韻的五言絕句,但前一首押仄聲韻(上聲筱韻),后一首押平聲韻(平聲陽韻),無論情感上還是格律上都有較大差別,并不適用同一種曲調吟誦。另外,兩首詩首句的前兩字都是平聲字,也不宜用切分音改變強弱拍,將重音移到后一個字上。中國古代傳統習用五音記譜,即宮、商、角、徵、羽五個音階,唱名是“1哆、2來、3咪、5索、6拉”,然而,正宗中國古樂曲和民間歌曲沒有“發(4)”和“稀(7)”,如享譽中外的《茉莉花》。上面吟誦唐詩的曲調里出現“稀(7)”音階,是否有違正宗與傳統,值得商榷。

(四)方言方音至上,影響傳承

古時并沒有像現今社會采用統一規范的標準語,吟誦原屬地方文化。吟者生活在特定的漢語方言區,方言是詩人最習慣且最能表達情感的用語,因此,自古吟者都喜歡運用方言進行吟誦。吟詠界對運用什么語言吟誦古詩詞,一直有不同的看法。在2008年北京吟詠研討會上,有學者主張運用方言進行吟誦,認為方言吟誦是吟誦之母,“鄉音”里蘊藏著深刻的鄉情、濃厚的地方特色和鄉土氣息,最能吟出詩詞的感情、特點與韻味,具有較高的藝術欣賞價值。

不可否認,我國方言多樣且復雜,極大地豐富了吟誦的腔調與韻律之美,尤其是南方方言,大都保留入聲字,更接近于唐宋時期的語言特點。顯然,只要在合適的場合、有合適的對象,使用方言吟誦無可厚非。但是,方言畢竟是地域性產物,其使用范圍不一,局限性較大,而且青少年群體中真正能熟練運用方言的人越來越少,因此,方言吟誦的受眾面較窄,不利于廣泛傳播,勢必影響傳承。

(五)主張恢復古音者不乏其人

吟誦古詩詞究竟使用現代語言還是古代語言?這似乎是問題又不是問題。在2009年北京中華吟誦周活動期間,有人提出《詩經》應按上古音吟誦,唐宋詩詞應按南宋“官話”吟誦。這是要求吟誦恢復古音的典型主張。然而,上古音失傳已久,漢語上古音的標準到底是什么,連專家都莫衷一是。南宋“官話”又是怎樣的語音,有多少人能夠運用,又有多少人能聽懂2 000多年前的上古音和700多年前的中古音?當然,一些資深學者對古語吟誦展開研究不該反對,只要他們有這樣的能力。筆者主張使用普通話吟誦,尤其是在教學單位,普通話是現代社會的共同語,有國家統一的標準,運用普通話吟誦古詩詞是最合適有效、最易普及傳播和最與時俱進的選擇。

(六)以歌唱代吟唱,似是而非

歸根結底,吟誦是古人讀詩學文的一種誦讀方式,雖有樂音旋律作為輔助,帶有吟詩調或讀書調,但還是原生態的、無樂譜的自由哼唱,應當屬于文學范疇。吟誦不是歌唱,吟誦的精髓在于發掘字詞蘊藏的意境與審美,歌唱的靈魂在于樂曲散發的旋律與音響,歌唱屬于音樂范疇,以歌唱代吟唱顯然似是而非。王寧(1998)指出:“吟誦重詞不重樂,旋律、節奏都是對文學形象的強化和再度美化。應當說,吟誦與聲樂——特別是表演藝術的聲樂,本質上不是一回事。”[注]王寧:《吟與唱》,《文史知識》1998年第10期,第123-125頁。當前,有不少音樂工作者熱衷于為古詩文譜曲,2018年中央電視臺推出“經典詠流傳”專題節目,涌現出一批優秀的聲樂作品,但這是歌唱,絕不能與傳統的吟誦混為一談。尤其是個別歌手,表面摘抄幾句詩文,配上大段不知所云的歌詞,冠以原詩文的名目,借人們熟悉的詩詞欲成就經典,不免給人以拉大旗作虎皮的感覺。復旦大學中文系教授、唐調傳人陳允吉認為,吟誦是吟不是歌;有一定固定腔調,因人而異,與內容無關。“經常有人用京昆的調、評彈的調,或者南方人用南音的調吟唱詩詞,好聽是蠻好聽的,但還是屬于歌唱的范疇,不能歸類為吟誦。”[注]鄭詩亮:《陳允吉談古詩的吟誦》,2017-05-21,http://news.ifeng.com/a/20170521/51131857_0.shtml。

五、古詩詞吟誦之要領

(一)“誦”及其特點

所謂“誦”,就是依照文字念出聲音來。“誦”者“讀”也,誦讀、朗讀之意,也就是用正確的發音吐字將書面文字轉化為有聲語言的表達形式,將視覺形象轉變成聽覺形象,準確、生動地再現書面語言所承載的思想感情和聲韻形象。

“誦”具有以下三個特點。第一,節奏上——意群(詞與詞構成的意義整體)之間音頓較短,節拍間時值較緊,韻文中多見2-3、3-4個節拍;通常一字一音,一般采用簡式。第二,聲韻上——發自然音,大聲地朗誦或許用樂音(相當于歌唱中的美聲發聲);語速勻和,朗誦講究字正腔圓。第三,行腔上——字詞句連續成調,少旋律,非歌唱;示眾表演時可配音樂伴奏襯托。

(二)“吟”及其特點

所謂“吟”,就是按照字音拉長調子有節律地哼唱,也稱“吟誦”或“吟唱”。它是介于朗誦與歌唱之間的吟詠方式,由字調連綴成句調,句調連綴成腔調,或鏗鏘高亢或細膩委婉地抒情達意。吟沒有固定的曲譜,因人、事、情、景、詩文意境和平仄韻腳等元素而隨心順意抒發情感,任憑個性張揚。因此,吟獨具民族性、地域性、人文性、音樂性和藝術韻味。

“吟”亦有三個特點。第一,節奏上——字詞、意群之間音頓較長,比朗誦幾乎拖長一倍或更多,節拍均衡勻稱,其間時值較松活;多一字配多音,按場景等需要可分簡式和花式吟誦兩種。 第二,聲韻上——重樂音,抑揚頓挫分明,也用引長、拐折、滑動、氣聲、震顫和裝飾音強化音樂性;語速變化多樣,追求音響夸張效果。第三,行腔上——由字詞句調連綴成腔調,行腔常受不同地域、方音與戲曲的影響而呈現特色,旋律較為豐富,形同歌唱,但不像歌曲那樣固定,只有大致相同的哼腔;行腔極具地方性、個性化,無表演性,一般不配伴奏。

同樣的詩詞,如果運用不同地域的鄉音與地方曲調哼唱,并把它演繹固定下來,就會出現眾多豐富多彩的腔調,從而演變成具有地方特色的曲牌與劇種。

(三)“吟”與“誦”的關系

1.“誦”(讀)是基礎性的。其節奏、音響具有本色意義,是“吟”(唱)的基點。誦前,吟誦者需先領會作品的思想內容。誦時,需把握誦讀的三個表達技巧:第一,念準每個字的聲、韻、調,不錯讀,即防止漏讀、添讀、倒讀、破讀與輕重失衡等;第二,盡量不夾雜方言、土語或古音;第三,藝術處理要適度、恰如其分。

2.“吟”(誦)是藝術性的。其要求高于“誦”(讀),行腔決定旋律的個性特色,往往涉及樂音、音階、調式和腔調等因素。

3. 吟誦結合,亦吟亦誦,亦誦亦吟。詩詞乃情志之物,吟詠并非為他人表演,主要是自我尋味需要,促使自己與詩詞的作者心靈相通、交流感應,在詩詞的字里行間欣賞意象、品嘗美韻、展開想象、抒發感情。因此,吟誦結合緊密,尤其是篇幅長的詩詞,吟誦轉換變化更為多樣,并可避免單調乏味。

(四)吟誦要領

1.分清句式,牢牢掌握節奏。無論是幾言詩體,詩句內部有一定的音頓(或稱音步、節拍),這是詩句節奏構成的語音停頓,體現為吟誦時聲音之間的間歇。古人云:句讀之不知,學之不解。掌握四、五、六、七言的基本節奏,有助于準確理解詩意。

2.按字發聲,準確把握音調。漢語里不同的聲調、語調主要是音高的不同變化決定的。古詩詞由漢字記錄并保留下來,每個漢字都有形、音、義三要素,念準字的聲、韻、調,是準確傳遞詩詞意蘊與感情的重要基礎性能力。用普通話吟誦時,音調的相對規律是平聲高、仄聲低。

3.平長仄中,古入聲字短促。歷來吟誦古格律詩詞都主張“平長仄短”,即平聲悠長響亮,仄聲短促低沉。但是,普通話里已經沒有入聲,用普通話吟誦時在偶位的陰平、陽平聲字要念長音,上聲和處奇位的平聲字念中長音,而去聲和入聲字則念短促音[注]徐健順:《論吟誦的基本方法》,出自《中國詩歌研究動態(第九輯·古詩卷)》,學苑出版社2011年版,第59-61頁。。初學者用普通話吟誦時,通常不必考慮是否有入聲字,如若知道是入聲字,不妨按近似現代的去聲處理即可。

4.韻腳和諧,四聲加重拖長。詩詞句末押韻的字要求誦唱合韻、和諧悅耳。普通話四聲皆可入韻,不同的韻可以表達不同的意義,除了古入聲字充當仄聲韻腳以外,為體現聲音的輕重,所有韻腳都需要加強并且拖長。

5.依聲托調,字調綴成句調。漢語聲調形成漢民族音樂橫向旋律的獨特風格。聲調作為依附在音節上的超音段成分,多個不同的聲調上下沉浮疊加排列,可組成平、升、曲、降的一個個句調,并能表示多種語氣與意義。“長言曰詠”,是要求拖長聲調,基本樣式是兩字一頓,二、四、六處分明。

6.腔調隨鄉,句調連成腔調。連接上下句形成腔調,原則上是一句一歇,律詩中絕句的三、四句之間語速相對較快,銜接相對緊密,所有詩詞的尾句語速可以稍微放慢些。多個詩句音高升降的變化,結合吟誦者習得的鄉音、對詩意的領悟和感情流露,自然形成有一定旋律的吟誦曲調。如果是篇幅長的古體詩詞,可以采用旋律大致相同而高低有所調整的回環反復的曲調吟誦。

7.音色跟腔,力求自然得體。音色是區別意義的重要因素,吟誦用聲需注意三點:一要適應詩意的表達;二要服從腔調的特色;三要體現旋律的設計,力求自然而不矯揉造作,適度夸張而又得體,必須與歌唱相區別。

8.聲情并茂,韻味中和高雅。詩詞是語言的藝術,靠文字詞匯抒發情感;音樂是聲音的藝術,靠曲調旋律表情達意。吟誦則是語言與音樂相結合,使詩詞語言歌詠化,從而讓無聲的詩意在有聲的世界里展現光華。為此,吟誦者需要感情充沛、聲韻動人,通過聲響身姿的表達來升華詩詞的韻味。有無韻味歷來是界定古詩詞吟誦水平的主要標準。筆者贊成“中和”的提法,人內心的喜怒哀樂謂“中”,將喜怒哀樂用韻律等和諧地表達出來謂“和”。良好的吟誦韻味神厚,境界雅正,詩作的內在意蘊情感和口頭吟唱融為一體,給人以出神入化的審美享受[注]張本義:《吟邊紊語》,出自《中國詩歌研究動態(第九輯·古詩卷)》,學苑出版社2011年版,第101-102頁。。

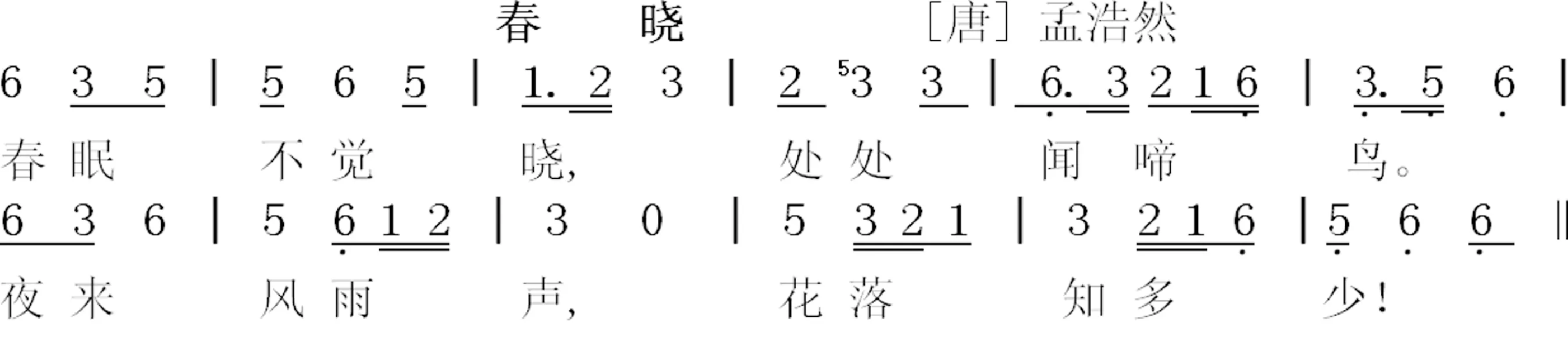

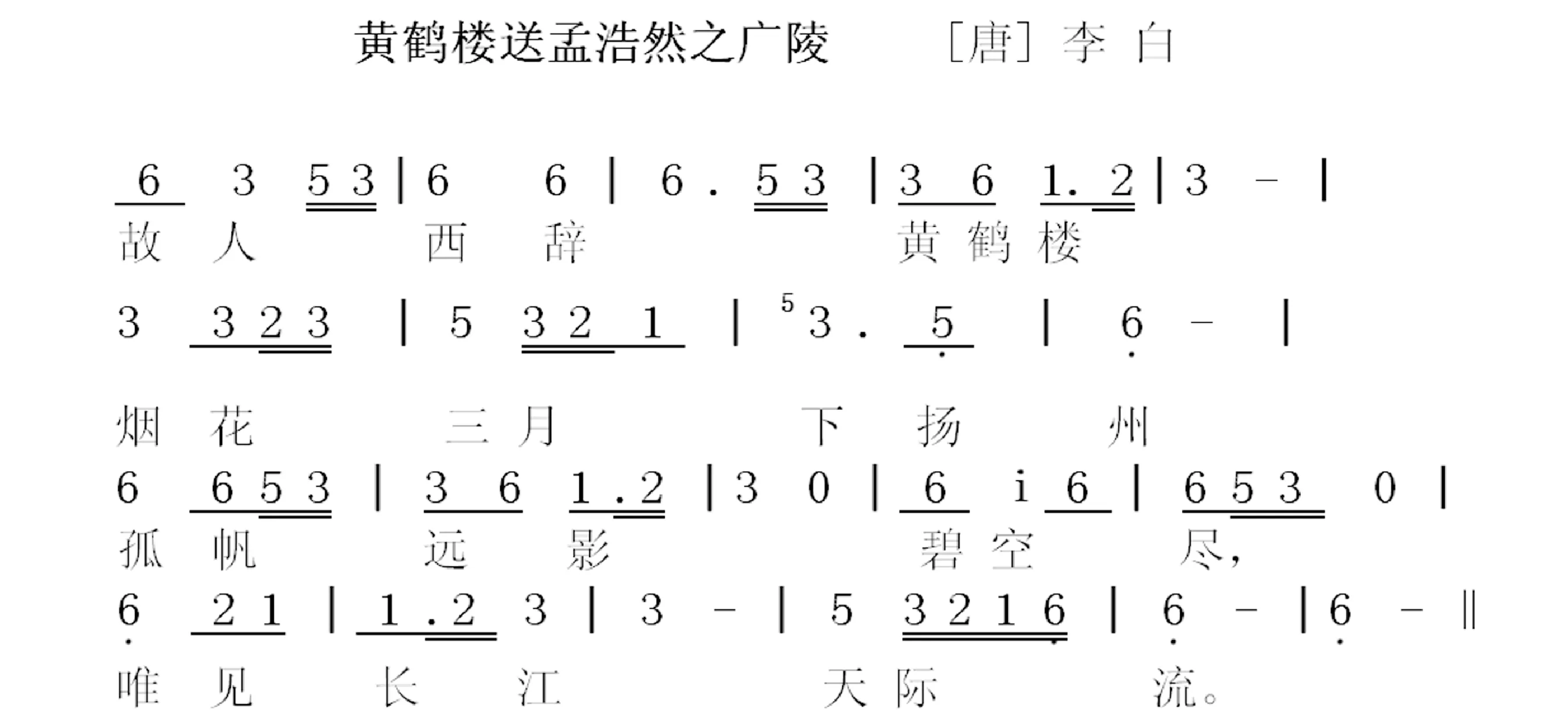

根據以上要領不妨試誦以下五、七言絕句:

(五)吟唱功夫,貴在實踐

1.吟誦技能,可以習得。吟誦作為一種能力或技藝,經過模仿、學習是可以習得的,但技能有高雅低俗、深淺難易之分。吟誦之功當屬高深,必須有深厚的國學底蘊與一定的綜合修養,還需掌握一定的音樂知識。普通的私塾背書調吟誦簡單易學,而藝術性較強的吟唱調,要適當運用多種類似歌唱的手法,以增強吟誦的表現力。

2.重在實踐,貴在堅持。任何功夫不能只停留在理論上,必須體現在實踐之中。俗話說“拳不離手,曲不離口”,吟誦技能也一樣,歸根結底是實踐的問題。過去主要方法是口耳親傳,如今錄音、錄像與記譜等手段提供了快捷有效的輔導條件。但汲取前輩的吟誦精華,傳承優秀的吟誦經典,開拓吟誦的未來境界,仍需要一定時間的學習揣摩、反復錘煉,堅持從實踐中不斷提高升華,從欣賞別人逐步轉向讓別人欣賞。

注:本文系2018年11月“浙江省社會科學屆第四屆學術年會分論壇——浙湘黔語言學論壇暨浙江省語言學會第19屆年會”交流論文,現經過修改充實發表。