會意

湯一介

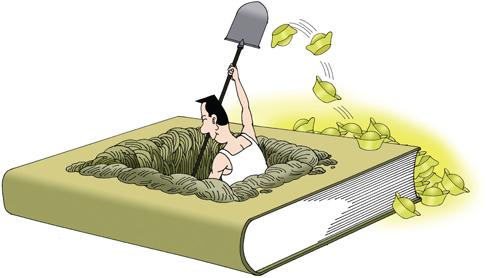

“好讀書,不求甚解;每有會意,便欣然忘食。”這是我的讀書觀。一個學者一生要讀各種各樣的書,不是讀什么書都要做到求甚解。

我小時候讀《三國演義》,很多地方讀不懂,但還是愛看,因為就想知道故事的大概。長大了再讀《三國演義》,還有不懂的地方,但只是想知道它和《三國志》所載有些什么不同罷了,我并不想做研究《三國演義》的專家。后來我進了北京大學哲學系,再后來當了北京大學哲學系教授。我讀書、教書,還是信守“好讀書,不求甚解”的信條。研究哲學,特別是中國哲學,中國哲學家有那么多書,每本書、每句話都要求“甚解”,可能嗎?

我認為陶淵明這兩句話對研究哲學的人來說,后面一句“每有會意,便欣然忘食”更重要。

我們常把漢人對經典的注釋叫“章句之學”,每章每句都要詳加解釋。《漢書·儒林傳》謂“一經說至百余萬言”,儒師秦延君釋《堯典》,十余萬言;釋“曰若稽古”四字,三萬言。

至魏晉風氣一變,注經典多言簡意賅,倡“得意妄言”,例郭象注《莊子·逍遙游》第一句“北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也;化而為鳥,其名為鵬”,謂“鵬鯤之實,吾所未詳也”,并批評那種一字一句注解的章句之學為“生說”(生硬的解釋)。他說:“達觀之士宜要其會歸,而遺其所寄,不足事事曲與生說,自不害其弘旨,皆可略之。”

我想,這就是“會意”。讀哲學書,重要的在“會意”,而不在“曲與生說”。“會意”才能對古人的思想心領神會,才能有所創新。

據日本學者林泰輔說,《論語》的注解有三千余種;元朝的杜道堅說,《道德經》的注解也有三千余種。不管有多少種《論語》《道德經》的注解,我們能說哪一種對《論語》或《道德經》“甚解”了呢?沒有吧。

楊伯峻先生在注孔子說的“六十而耳順”一句時說:“‘耳順這兩個字很難講,企圖把它講通的也有很多人,但都覺牽強。譯者姑且作如此講解。”

我認為,楊先生的這種態度是對的,他只是“姑且”給一種解釋,并沒有說他的解釋就是唯一正確的。

讀書人喜歡讀書,特別是像我這樣的讀書人,喜歡讀各種各樣的書,宗教的、文學的、藝術的、考古的、歷史的、民俗的,甚至科學和科學史的等等。是不能都要求“甚解”的,知道一點就行了。它可以幫助你開闊眼界、拓寬思路。讀你自己專業的書,當然得了解得深入一些,但也只能要求“深入一些”,不可能字字句句都有所謂“正確了解”,而“會意”則是更為重要的。

哲學家要求的是“六經注我”,而非“我注六經”。“會意”實際上是加上了自己的“創造”,這樣才真的是把學問深入下去了。