論均陶作品“鳳凰于飛瓶”的創作感想

楊俊

摘 ?要 ? 宜興均陶歷史悠久,是傳統手工藝的代表之一,展現了藝人的智慧和匠心。宜興均陶融合了書畫、堆花藝術,集觀賞性、收藏性、文化性于一體,享有“天下無類”的美稱。本文以均陶作品“鳳凰于飛瓶”為例,淺談其獨特的堆花工藝和其中蘊含的文化意境。

關鍵詞 ?宜興均陶;鳳凰于飛;文化意境

宜興均陶是中國陶瓷藝術的重要組成部分,早在宋代就著稱于世,其發展歷史悠久,深受人們喜愛。宜興均陶集實用性、觀賞性和文化性于一體,作為傳統文化的延續,接受新時代的洗禮和考驗,具有極強的藝術生命力。均陶美在釉色,絢麗多彩,有藍均、紅均、銅均、白均等數十種,又以藍均最為珍貴,贏得“灰中見藍暈,艷若蝴蝶花”的美稱。優秀的均陶作品是書畫藝術、色彩藝術與堆花藝術的相輔相成,展現出獨特的民族韻味,彰顯出國人的審美情趣和追求。

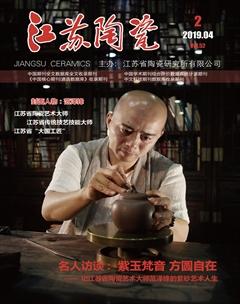

藝術來源于生活又回歸于生活,宜興均陶品類眾多、造型精彩紛呈,大多取材于人們的現實生活,例如常見的碗、缸、瓶等,既可作為日常實用器皿,又增加了觀賞性,可作為收藏擺設,豐富了人們的物質生活和精神生活。均陶作品“鳳凰于飛瓶”(見圖1)簡約而不簡單,流線優雅爽利,有行云流水的舒展又有柔韌的張力,其底部平穩有力,由下往上身筒漸顯曲張飽滿,過渡和諧平穩,肩部圓潤而有力,短頸內縮,唇口外翻,整體造型古雅大氣,有秀美端莊之感,取之擱于架上,放置書房、客廳之中,都極為賞心悅目。

此瓶最大的亮點在于瓶身的堆花,凸顯了作品的主題,提升了整瓶的觀賞價值和文化意境。堆花工藝是宜興均陶最大的藝術特色,堆花全憑藝人拇指的功力,將不同色泥堆貼在坯體上,呈現出花鳥、山水等不同畫面,不似浮雕,卻又勝似浮雕,增加了畫面的整體感和立體感。卓絕的堆花技能彰顯著宜興均陶的文化成就,經受著時間的考驗,自成一格、獨步千秋。發展至現代,更在宜興均陶藝人的智慧和匠心下,實現了從傳統“平貼法”到“半浮雕堆貼法”、“立體堆貼法”的創新,使作品具有全新的時代特征。此瓶堆花以“鳳凰于飛”作為主題,鳳與凰在空中相偕而飛,優雅的頭部、細長的脖頸,展開巨大的羽翼沖天而起,紅色的火焰密布四周,炫麗的火紅色尾羽,完美的體態,無不彰顯著鳥中之王的高貴。整幅畫面層次分明、虛實相映,整體畫面以線形勾勒,簡而化之,流線優雅、一氣呵成,對鳳凰的刻畫細致逼真,其姿態優美、羽翼輕盈讓人心生向往,整體意境美不勝收。在色澤上,釉面顏色豐富、搭配合理,主要以紅均為主,以釉彩的變化表現出鳳凰齊飛時的盛大景象,其中鳳凰的眼睛使用了黃均以及褐色進行著重刻畫,神采十足,可謂“畫龍點睛”,活靈活現。作品整體畫面與釉色相輔相成,配合得天衣無縫、自然成趣,其技藝精湛、形神兼備,展現出獨特的藝術美、氣質美,給人以視覺美感。

宜興均陶深受傳統文化的影響,其創作題材大多極具民間特色,諸如游龍舞鳳、福壽綿延、五谷豐登、六畜興旺等。鳳凰于飛也是十分經典的傳統民間題材,“鳳凰于飛”一詞最早出自《詩·大雅·卷阿》:“鳳凰于飛,翙翙其羽”,原意為鳳與凰在空中相偕而飛,一般用來祝福新人婚后生活的幸福美滿。鳳凰,亦稱為朱鳥、丹鳥、火鳥、鹍雞等,在西方神話里又叫火鳥、不死鳥,神話中說鳳凰每次死后,周身燃起大火,其在烈火中獲得重生,并獲得較之以前更強大的生命力,稱之為“鳳凰涅磐”。如此周而復始,鳳凰獲得了永生,故有“不死鳥”的名稱。鳳凰和麒麟一樣,是雌雄統稱,雄為鳳,雌為凰,其總稱為鳳凰。隨著時代的發展,鳳凰齊飛在象征婚姻幸福的基礎上又多了新的寓意,“鳳凰齊飛”是吉祥和諧的預兆,鳳凰非梧桐不棲,也有“良禽擇木而棲,賢臣擇君而事”的寓意,象征受人賞識。古代文學作品《鳳求凰》一曲演繹了司馬相如和卓文君的愛情故事,包含了熱烈的求偶,還象征著理想的非凡、志趣的高尚。“鳳凰于飛”可謂是我國傳統民間吉祥文化的代表,體現了中國人追求幸福美滿、平安吉祥生活的心理。

宜興均陶被譽為宜興的五朵金花之一,其作為傳統手工藝品,在保持素雅、古樸特點的基礎上,融合了現代人的審美觀念,不斷更新造型裝飾體系,以獨具特色的堆花工藝獨步天下,推動了文化藝術的跨界融合,符合世人對新穎事物孜孜不倦的追求,可謂是人類藝術史上的一朵奇葩。均陶作品“鳳凰于飛瓶”在創作上重視整體協調、虛實結合,增加了視覺、思想上的延伸感,提升了作品的意境,給人以豐富的遐想,是寶貴的物質精神財富。

參 考 文 獻

[1]潘洪均.天下莫能與之爭美——淺談宜興均陶“均魂”的創作[J].江蘇陶瓷,2015(03):63-64.