去染成凈一洗凡心

秦利君

摘 ?要 ?宜興紫砂壺集金石書畫于一體,具有深厚的包容性,在不斷的傳承創新下,發展出千姿百態的藝術風格和文化特色,給人無限的審美價值和文化價值。紫砂壺“空寂”以香爐為造型靈感來源,融入佛家文化思想,呈現出超凡脫俗、幽靜高雅的氣質,讓人感受到心靈的歸屬感,得到精神深處的領悟。

關鍵詞 ?紫砂壺;空寂;禪意

宜興紫砂壺享譽海內外,是實用和觀賞價值兼備的藝術品,給人以無限的視覺享受和精神力量。在不同的人眼中,它或有玉雕的質感,或有文人的儒雅,或有書畫的意境,或有俠客的豪情,它以自己獨特的魅力滋養著形形色色的愛壺人。每一把壺的創作,都是造型藝術和精神本質的一次重大結合,凝聚著藝人對世態人生的深刻感悟。

1 ?紫砂壺“空寂”的造型設計

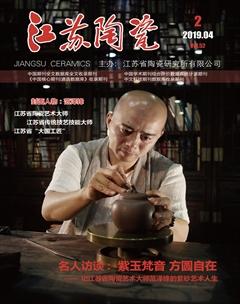

依據不同的形態特點,紫砂壺大致可分為光素器、筋紋器和花器,光器以質樸簡練著稱,筋紋器以形式美著稱,花器以生動形象著稱,三大類型各有韻味。紫砂壺“空寂”(見圖1)沒有復雜的裝飾和華麗的色彩,通身曲線,圓潤光潔,造型簡練敦厚,是典型的光素器。光素器追求的是簡單之美,簡單是去繁求簡、返璞歸真、清新自然、追隨本心的境界。光器素面無飾,線條的流暢性、各部位比例等就顯得尤為重要,失之毫厘則差之千里。紫砂壺“空寂”整體造型如同一只香爐,縱觀整壺,流暢圓潤的線條勾勒出飽滿敦厚的壺身,圓融通達,使得重心沉穩;壺底為釘足,釘足造型源自于古代青銅鼎,鼎是權力的象征,釘足稍長,架起壺身,顯出浩瀚古老的歷史之韻,又拔高了壺體的重心,使作品顯得挺拔大氣;壺流為三彎流,從壺身自然胥出,彎折有度、剛柔并濟,壺流下部分平貼壺身而上,上部分平緩中略微上揚,出水順暢,宛轉悠揚,又有自然豪放之氣,方形把與壺流相輔相成,自然收放;短頸、壓蓋上下相合、嚴絲合縫,子母線吻合,蓋面微微穹起,外周弧線與壺身圓融連貫,光潔似玉,豐韻十足;壺鈕如同一炷香,立于整壺中央位置,形體上既與釘足呼應,又給人挺拔向上的悠揚之感。整壺簡潔而大氣穩重,采用原礦紫泥制作,更營造出寧靜悠然的氛圍,一種承接天地的氣勢呼之欲出,讓人不知不覺平靜下來,萬千憂思漸漸消散,一種恢宏博大之感油然而生。紫砂光器看似普通,卻能通過簡單幾何形體的構造呈現出事物的形體,以簡練的線條揮就作品的生命力量與骨氣,達到生動傳神的藝術境界,絲毫不遜色于花器的逼真形象,反平添了幾分耐人的品味。

2 ?紫砂壺“空寂”的文化內涵

作品以香爐為原型,欣賞此壺,仿若身處圣潔的神殿廟宇前,廟宇巍峨,門前供放著碩大的香爐,耳旁鐘聲杳杳,眼前禪霧氤氳,虔誠的信徒立于佛前,放空心靈,感受著吉祥而安寧的禪意。“七碗受之味,一壺得真趣。空持百千偈,不如吃茶去”,耳旁不知不覺響起這首詩,手中執壺,壺中有茶,感受著人生的況味。香爐是香道必備的器具,上香禮佛的意義在于表達對佛陀的尊敬、感激與懷念。去染成凈,奉獻人生,覺悟人生。上香禮佛并非只是一種形式,更是修心的過程。“春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節”,佛家講求靜心修身、萬物皆空,“空”既有虛無又有充盈的含義,眼觀鼻鼻觀心,事物發展有因必有果,當心靈慢慢放空,七情六欲就顯得無足輕重,所有的經歷都有必然發生的原因,與其掙扎,不如看淡,眼觀鼻、鼻觀心,靜守己心。佛家的這種“空寂”思想與茶道“和、敬、清、寂”的思想相契合,與紫砂器物心素如簡的淡然氣質相契合,此壺透露著深深的佛教文化氣息,給人以“采菊東籬下,悠然見南山”的淡然,給人以“獨坐幽篁里,彈琴復長嘯”的幽靜,給人以“空山不見人,但聞人語響”的空靈,作品流露出佛教文化之悠長,紫砂文化之博大包容。

在紫砂壺的創作中,以佛教文化為題材的作品層出不窮,時大彬的“僧帽壺”是經典之作,此壺以僧帽為原型,汲取具有佛教氣息的蓮花、袈裟等元素,從造型到神韻都具有深厚的佛教烙印。“茶禪一味生悠境”,佛教文化早已不知不覺地融入紫砂藝人的生活,紫砂作品植根于這種深厚的文化背景,與之唇齒相依,形成了獨樹一幟的藝術文化氣息。這種文化契合了現代人在過大的生活壓力下追求隨遇而安的生活態度,極具現代意義。

3 ?結 ?語

一把好的紫砂壺集實用性、工藝性和藝術性于一體,雅俗共賞,經久不衰。紫砂壺不僅是一門傳統工藝,更是一種傳統文化,它歷經時代的洗禮發展至今,呈現出難以超越的歷史積淀。每一把紫砂壺都有其內在靈魂,在喧囂繁華的環境中,能沉靜下內心賞一把好壺、品一壺老茶,著實是難能可貴的享受。