冬之色,粉墻黛瓦最襯中國紅

記者 蔣安琪

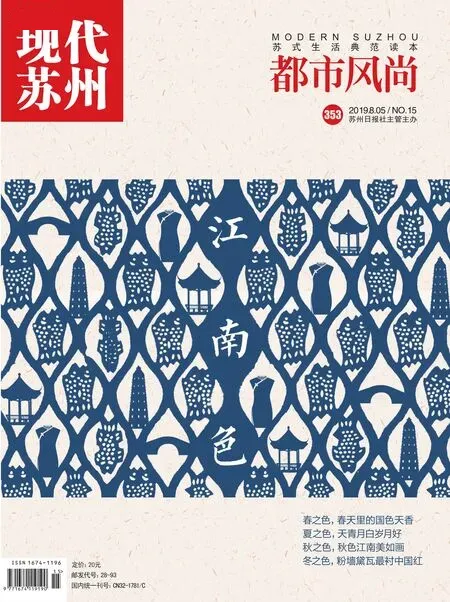

春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。城市隨時序變化,色彩繽紛。對于湖泊星羅,河網棋布的蘇州而言,青色煙雨暈染了窄長的小巷,黛色房瓦呵護著雕花窗欞里的詩意,粉墻黛瓦是她不變的底色。

朱砂映皓雪

秋天的楓葉還未紅透,蘇州就迅速進入冬天。這時去蘇州灣,能看到白茫茫的蘆葦花,候鳥也開始南飛,那里有一種詩經般的蒼茫。偶爾有暖陽,和朋友來場穹窿山之旅,登上山頂,看著口中呼出的白氣,興許還有一絲小得意。

“稀罕”的雪天蘇州,更有江南韻味。網師園在落雪后粉雕玉琢又清秀可愛,繁華的平江路在大雪紛飛里沉默。蘇州像一位素顏美人,眉如墨點,眸如星辰,披一身白色大氅,靜默地佇立在光陰中,這時才發現原來淡妝素裹亦是絕美。

蘇州不像北方,并非連年大雪,連毛毛雨一樣的“初雪”,都要盼上一天又一天。但是每年冬天,當香雪海的梅花開始吐蕊,花開成海時,不是雪景卻也勝似雪景了。

除了光福的香雪海,蘇州還有許多地方也能看到漫天梅花鋪地。太湖西山林屋洞有3000畝的梅花,太湖大橋附近的漁洋山里的梅花雖然面積小,但勝在開得精致。虎丘景區內也會開放賞梅,興許是沾染著虎丘歷史的緣故,這里的梅花格外雅致,而且賞梅的人少,難得的清凈。

梅花另有一別名:五福花,五片花瓣分別代表快樂、幸運、長壽、順利、太平。“山家除夕無他事,插了梅花便過年”,萬事喜樂的新春佳節里,梅花映襯著火紅的鞭炮、春聯和燈籠,看起來一片熱烈祥和,也足可見梅花在蘇州人心目中的形象和地位。

梅花有許多顏色,常見的紅梅、白梅,不常見的綠萼、黃香,相比之下紅梅是最“接地氣”的。還有一種梅花叫朱砂,顏色比紅梅更鮮艷飽和,不僅花朵濃郁醇厚,如重重胭脂,剝了枝條也能看到殷紅的髓心。對于江南而言,冬日見梅花開,春天也就不遠了。

中國一直不缺愛梅人士。王冕畫梅成癡,梅妃愛梅成癖,壽陽公主點了個流芳千古的梅花妝,贈人梅花是江南早有的示好習俗。而其中最具代表性的要數北宋的林逋。這位曾經游歷四方、中年喪偶的詩人,最后選擇隱居孤山潛心種梅,也正因此,他才有了“梅妻鶴子”這樣猶如世外神仙的稱謂。

據說林逋一生寫梅花詩無數,寫完即棄,留存甚少,《山園小梅》中的“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”倒是有趣得很。這樣廣為傳頌的名句,令人拍案叫絕的重點并非關于驕傲品格,卻是像霧氣氤氳的淡淡水墨一般,勾勒出滿卷清幽靈氣。也難怪,到底是真正愛梅花的人,眼里不見一瓣一蕊,全然是只可意會不可言傳的神思余韻。

食在中國紅

赤,紅也,古代還稱之為“絳”。紅色有吉慶之意,朱門紅墻,御筆朱批,它也是正統與高貴的代表,最純正的朱砂就叫“中國紅”。紅可以是傳統中式的門頭,可以是院里霜染的丹楓,也可以是池中靈動的錦鯉。

一到冬天,各種節日節氣接踵而至,冬至、元旦、臘八、二十四夜、除夕、春節,頻率比別的季節都要高。

蘇州有“冬吃一只羊,赤膊不凍僵”的說法。但凡冬至,桌上必定有一道羊湯或羊糕。除此之外,去羊莊吃碗羊肉面也是妙極的,羊肉配著細面和熱湯,吃下去通體舒暢。若是冷得縮手縮腳,實在不愿出門,那就花小半天燜個紅燒羊肉或做個羊肉鍋,溫一壺黃酒,自斟自吃。

一碗咸肉菜飯,是老蘇州們冬天的特定習俗。霜打過的矮腳青,肥瘦兼有的咸肉丁,配上糯滑香甜的新米,半個小時的功夫,灶臺上就飄出誘人的香氣。

臘八是全民喝粥的日子。臘八粥做法不一,食材也多種多樣,蓮心、花生、紅豆、糯米、桂圓、枸杞、蜜棗、胡桃仁、松子仁、雞頭米、紅棗、栗子等不一而足,放入粥中的食材數量,則看各人家的喜好。因為臘八粥的習俗出自佛教,所以不管食材種類、數量、口味如何變化,都是素食,因此也叫“素臘八”。

在蘇州還有另一種“葷臘八”。顧名思義,食材中必定有葷食。老蘇州的“葷臘八”主要包含咸肉、黃豆芽、芋艿、香腸、火腿、黑米、白菜、青菜等。

蘇州人的紅火年,有些東西是離不開的。按照傳統,冬至節前的蘇城就開始飄起八寶飯的甜蜜,一直持續到年末團圓家宴。

除夕飯桌上少不了醬鴨這道冷盤。小時候總是趁大人忙碌的時候,偷偷捻一塊肉往嘴里送,吃完還要細細地吮手指,意猶未盡。有人問:周邊城市的醬鴨都是醬油色,怎么唯獨蘇州的是紅色?其實是加了紅曲的緣故。紅曲有降血壓、降血脂的食療效果,看來祖輩的蘇州人已經在考慮健康飲食了。

在江南過年,家中的糖年糕是一定要備好的。通常會把糖年糕切成片,把蛋液和面粉調成糊,裹上后用中火略微煎一下,從鍋里溢出的香味直誘舌尖。年糕素白柔潤的賣相著實誘人,糍糯軟滑的口感迎著那淡淡的桂花香,這年真是過得滋潤。

過年為圖喜慶,還得把各式蜜餞擺滿一桌,招待客人。蘇式話梅、鹽津桃片、金絲金桔、白糖楊梅、九制陳皮……樣式多到眼花繚亂。大魚大肉吃膩了,口含一顆蜜餞,甜中帶酸,爽口開胃。

留白心氣間

有人這樣描述蘇州的粉墻黛瓦:“雨痕逶迤的粉墻,是初夏路過的水稻田里的白色。樹蔭下的粉墻,是樹山梨削皮后露出的白色。人間煙火里的粉墻,是吃早飯時熱氣騰騰的豆腐花的白色。”

江南多水氣,建筑大都是土坯磚砌或木構的,在《園冶》一書中就有提到用白灰抹墻,說“歷來粉墻,用紙筋石灰,有好事取其光膩,用白蠟磨打者。今用江湖中黃沙,并上好石灰少許打底,再加少許石灰蓋面,以麻帚輕擦,自然明亮鑒人。”

當然,全白也不好看,用黑色的瓦片壓頂,色彩正相宜,還不用擔心白墻像故宮紅墻一樣褪色,偶爾雨水暈黑了白墻,是另一番美景。如果黑漬太多了,再抹一層白灰就能煥然一新,最是方便不過。

《道德經》說:“五色令人目盲”。黑色莊重、寧靜,白色素潔、高雅。古時蘇州道家思想盛行,道家在色彩的觀念上認為“色者,白立而五色成矣”,喜歡黑白這些平淡素凈的色彩,這種色彩理想在蘇州的傳統建筑、景觀布置藝術中表現得很是突出。

歷史上蘇州的經濟、行政地位都很重要,而統治者對于城市建筑的型制、色彩都有嚴格的要求,一不小心超出了界就可能被定罪。于是,皇權控制下,蘇州城市色彩的可選范圍就又縮小了,低調淡泊成了主基調。除廟宇,其他古建筑基本都是黑白分明。至于那些偏遠地帶,色彩就會絢麗很多。

白與黑相對而生,《易經》中將黑色看成天色,在古代諸侯的眼中,黑是僅次于紅的顏色,位列第二。還有古代人認為晝夜交替是白天太陽鳥背著太陽從東到西,夜晚黑色的烏龜背著太陽從西到東,黑白承襲著最原始的色彩觀念。

蘇州人恰到好處地把握了色彩協調的法則,找到了一種最接近自然的顏色搭配,也體現了自身低調含蓄、拿捏有度的處事格調。

整個蘇州是一幅開闊的水墨畫,而水墨畫的最高境界便在留白。粉墻黛瓦的留白,是墨的境界,是水的境界。從恬淡雅致的風華中,見水墨江南的畫意,得古樸山水的情趣,于一兩筆淡墨處,感受一種寧靜淡雅的文人清韻。粉墻黛瓦,是歷史文化的沉淀,是蘇州人生活的本色。