基于GIS的湖北省交通運輸基礎設施空間特征研究

冉 茜,吳 鳴,孫元德,張文爭

(1.汕頭大學工學院,廣東 汕頭 515063;2.汕頭市城市規劃設計研究院,廣東 汕頭 515041)

0 引 言

道路密度是道路發展水平的重要標志,也是衡量道路作為社會經濟發展中重要基礎設施并滿足交通需求的直觀指標[1-4].目前,學者多以研究道路密度為重心,忽略了與路網相輔相成的站場規劃,而站場密度也可作為道路發展水平的評價因素之一.站場包括火車站、汽車站、高速收費站及高速公路服務站、汽車服務站等,既銜接了不同形式的交通聯系方式,也是當地路網與旅客的橋梁,是整個交通運營環境必不可少的一環.站場密度反映出旅客出行的便捷程度、交通環境完備程度,因此在道路密度的研究基礎上再對站場密度的探討對于評價地區交通狀況也有重要意義.本文中將道路密度、站場密度作為同等重要的評價指標,研究湖北省交通運輸基礎設施空間特征.

1 研究區概況

湖北,簡稱“鄂”,處中國中部,東鄰安徽,西連重慶,西北與陜西接壤,南接江西、湖南,北與河南毗鄰,全省總面積18.59 萬平方千米.高海拔區域(主要為恩施土家族苗族自治州、神農架林區、十堰、宜昌等地市)的陸地國土面積占全省的15.72%,其余低海拔區域的陸地國土面積占全省的84.28%[5].“十二五”以來,湖北省綜合交通網總里程約27.2 萬km(不含民航航線、城市內道路),綜合交通網密度達146.3 km/100(km)2.其中,鐵路營業里程4 060 km(高速鐵路1 033 km),公路通車總里程25.3 萬km(高速公路6 204 km),內河通航里程8 638 km(高等級航道1 738 km),油氣管道里程6 740 km.全省內河港口吞吐能力3.1 億t,集裝箱吞吐能力433 萬標箱,民航機場旅客吞吐量突破2 000 萬人次.“四縱三橫”鐵路網全面形成,高鐵、動車覆蓋除荊門、神農架以外的所有市、州、直管市.武漢至十堰等高速鐵路開工建設,以武漢為中心的快速鐵路骨干網初步形成.“七縱五橫三環”高速公路骨架網基本形成,高速公路總里程躍居全國第四,98%的建制鄉鎮通二級及以上公路,100%的行政村通瀝青(水泥)路[6].

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

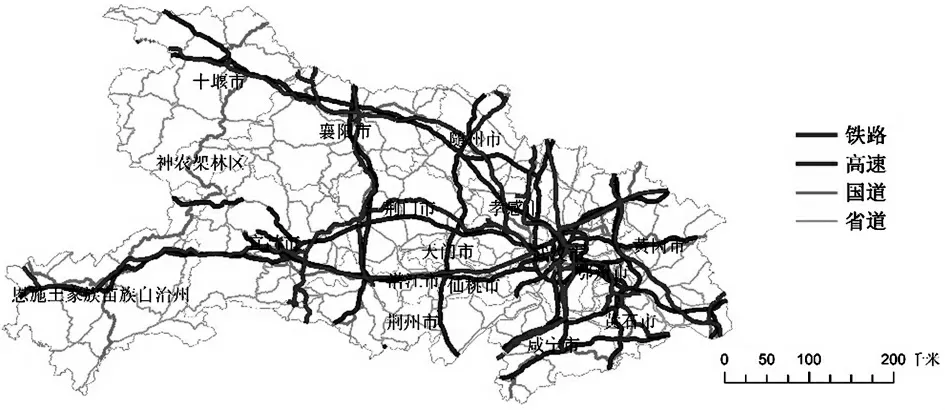

本研究采用的人口和GDP 數據來源于2016 年湖北省統計年鑒[7],道路、行政區劃圖等數據為經矢量化的2015-2016 中國電子地圖數據.在ArcGIS 軟件的支持下,利用以市為界的湖北省行政區劃圖,疊加分析分別得到湖北省各市的道路網絡圖層(圖1) 以及各類站場數據.用BIGMAP 地圖下載湖北省衛星圖及等高線,再導入到ArcGIS 軟件可進行地理信息的處理、分析,得到地形圖.

圖1 湖北省高等級路網分布圖

2.2 研究方法

2.2.1 密度與加權密度

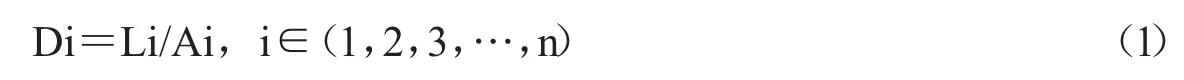

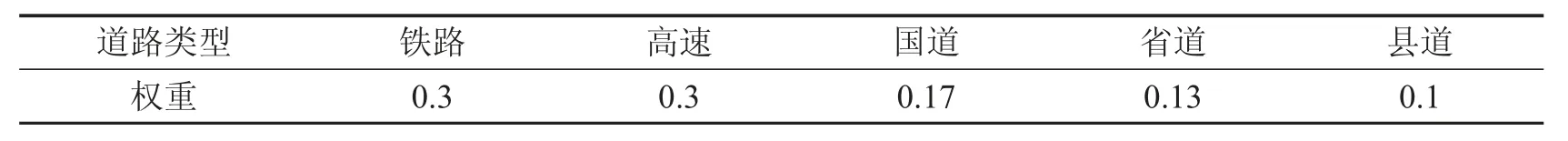

道路密度是指一定區域內道路總長度與該地區國土面積之比[8],是評價某一地區交通狀況的常用指標之一[9].計算公式為:

式(1)中,Di 為區域i 的道路設施網絡密度(km/km2),Li 為區域i 的道路長度或節點數量,Ai 為區域i 的國土面積.

道路加權密度是考慮到湖北省不同類型運輸線路的通行能力不同,給不同類別的道路賦予不同的權重[10-11].按照道路等級通行能力的比例,結合專家打分[12],采用模糊綜合評價方法折中后就可得到湖北省通行能力權重系數(表1),從而最大程度上避免專家的主觀和偏好性.

表1 湖北省通行能力權重系數

站場包括火車站、汽車站、高速收費站及高速公路服務站、汽車服務站,其密度求解方式可依據道路密度的求解方式,即為站場個數與區域面積比值,此處不再贅述.再根據不同道路類型的權重,也給予不同站場權重,最終得到各市站場加權密度.

2.2.2 GIS 技術

(1)疊加分析

疊加分析是地理信息系統中用來提取空間隱含信息的方法之一[13],多層數據運用不同的疊加分析結果不僅會產生新空間關系,還可以新增所需要的屬性信息,通過市域面狀圖層疊加各市交通基礎設施得到每個市所擁有的交通運輸基礎設施數據.

(2)地形處理

將帶有高程數據的等高線轉換成形象數字高程模型圖,可提取高程、坡度、坡向、水文等數據,本文主要通過提取各市平均高程來分析道路網密度與地形關系.

(3)面轉柵格圖層、插值分析

將疊加分析后的矢量面狀圖層選取單一值轉換成柵格圖層,分別篩選出單一的道路密度、站場密度等數據,也就是最后需要輸出的圖紙.插值分析是為了更直觀地表達不同道路、站場密度上地域和空間分布的差異性.

2.2.3 空間自相關分析

空間自相關是測試空間某點的觀測值是否與其相鄰點的值存在相關性的一種分析方法[14-15].Moran 指數是用來度量空間自相關的全局指標[16],本文中可反映出鄰接或鄰近的各市道路密度相似程度.Moran 指數計算公式如下:

式(2)中,Moran'I 的取值一般在[-1,1]之間,小于0 表示負相關,等于0 表示不相關,大于0 表示正相關.

3 結果與分析

3.1 路網密度、站場密度分析結果

首先,運用疊加分析得到關于密度的屬性數據.在ArcMap 打開已經轉換為“.shp”格式的2015-2016 中國電子地圖,包含以市為界的全國行政區劃面狀圖層以及不同等級的全國路網、站場圖層;然后,通過【編輯器】刪除行政區劃圖層中湖北省以外的其他省域,得到包含湖北省17 個市的面狀圖層;再利用【疊加分析】-【相交】分別將全國路網、站場圖層與上述市域面狀圖層疊加,就得到了具備市域面狀圖層屬性的湖北省路網圖層、站場圖層;最后統計匯總屬性表,分別得到17 個市路網里程、站場數量等數據,并計算出各市相關密度.

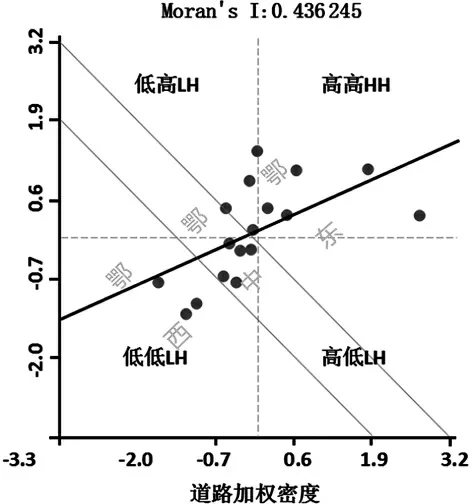

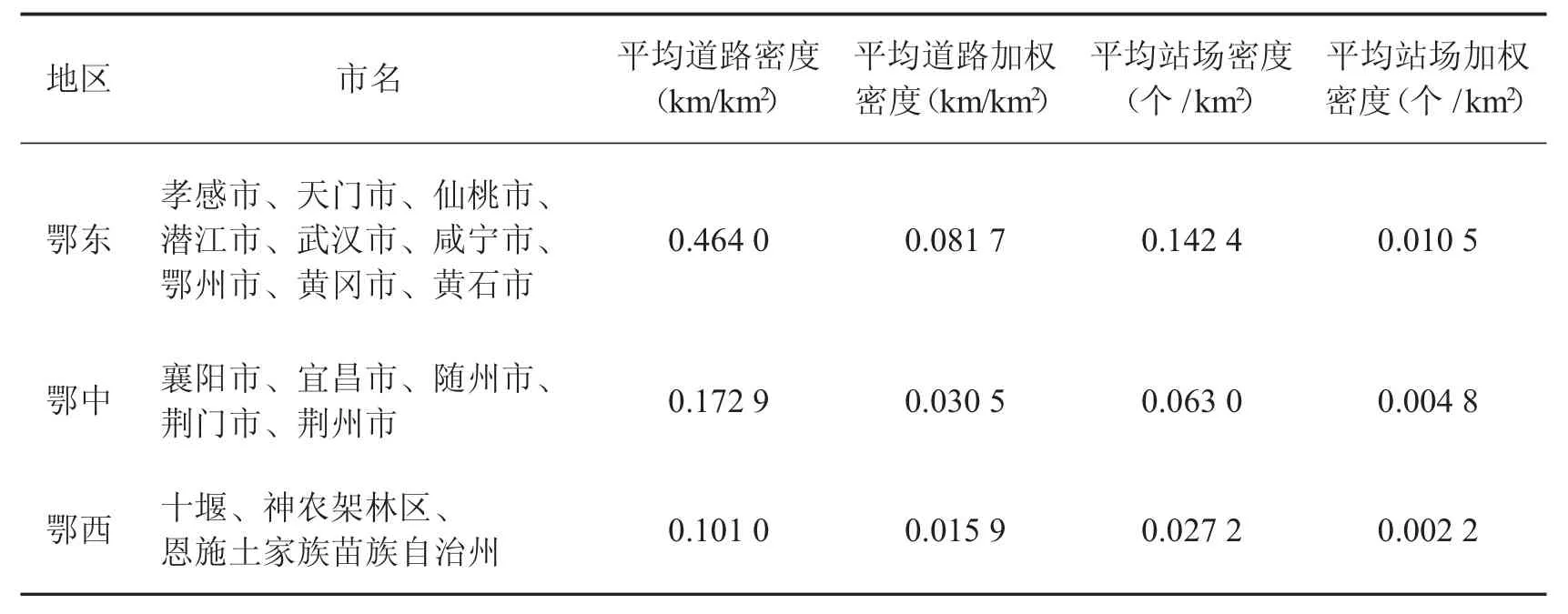

再利用局部Moran 指數公式,在空間計量軟件GeaDa 中建立一個基于Rook 的一階鄰接空間權重矩陣,得到道路加權密度空間分異狀態的Moran 散點圖(圖2).湖北省道路加權密度的局部Moran's I=0.436,Moran 指數大于0 表明,湖北省各市路網密度的空間分布具有一定的集聚特征,即道路密度高的市,其周邊區域的道路密度也較高;道路密度低的市,其周邊道路密度也低.過Moran 散點圖上高高、低低兩類明顯的空間分異區域體現出來,生成的趨勢線表明各點的正相關性.一一對應各點代表城市后,點的聚集具有地域特征,從左到右依次為鄂西城市群、鄂中城市群、鄂東城市群,圖中兩藍線劃分出了這三個區域.趨勢線底端位于“低低”象限的點,主要為鄂西地區各市;趨勢線頂端屬“高高”區的點,主要為鄂東地區多市;其余趨勢線中部的點,主要為鄂中地區.換而言之,由圖中Moran 散點趨勢由西至東增長結果表明湖北省的道路加權密度為鄂西地區最低,鄂中地區稍高,鄂東地區(武漢城市圈)達到最高.按照鄂東、中、西三區劃分不同等級道路加權密度,同理也可推算出其他相關密度(表2),與表2 對應的各市密度見圖3 所示.

圖2 道路加權密度局部Moran 散點圖

表2 湖北省道路基礎設施分區密度表

圖3 湖北省各市道路基礎設施密度

3.2 路網密度與地形地貌關系

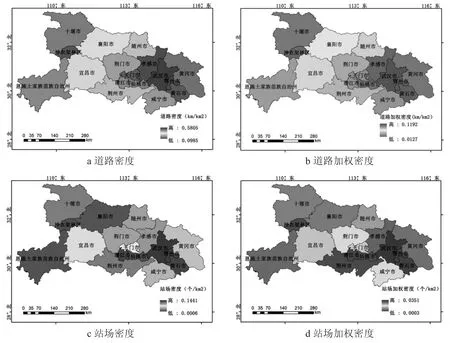

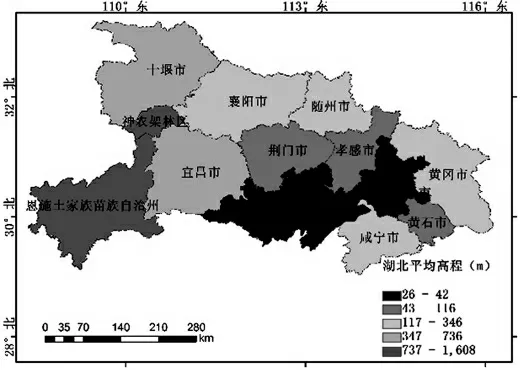

首先,用BIGMAP 地圖下載湖北省衛星圖及等高線,導入至ArcMap 進行地形處理,選用【輸出TIN】工具創建為TIN 地表面,符號化地表面后就可得到期望效果地形,由于柵格地表面更容易進行分析,可利用【TIN 轉柵格】得到柵格地表面(圖4).打開【區域分析】中的【以表格顯示分區統計】工具,以市域面狀圖層分區提取此柵格地表面的MEAN(平均高程),便可得到各市的平均高程.再設置【符號】系統將平均高程分為5級(圖5),再對比平均高程與路網密度(圖3),探討各市道路密度與平均海拔高度之間的關系.將平均高程分級時,若是只按照高程高值、中值、低值分為三區比較,誤差偏大,因此將高程分5 級.可看出湖北省路網分布與地形走勢有一定的關系,道路密度隨著地勢增高而降低,兩者分布特征大致吻合.

臺地面積占湖北省陸地面積的15.83%[5],以武漢為中心的低海拔臺地面積較大,包括荊門、孝感等市,平均海拔于43~116 m 間,與之對應的是道路網密度高值區;丘陵面積占湖北省陸地面積的12.78%[5],低海拔丘陵面積較大,主要分布在隨州、襄陽、黃岡、咸寧等市,平均海拔于117~346 m 間,與之對應的是道路網密度中值區;山地面積占湖北省陸地面積的48.06%[5],中海拔山地面積較大,主要分布在十堰、宜昌恩施土家族苗族自治州等,平均海拔于347~1 608 m 間,與之對應的是道路網密度低值區.總體上湖北省地勢以武漢為中心向四周增高、道路密度隨之降低,鄂西地區海拔最高、道路網密度最低.荊州市為異常點,雖然處于低海拔臺地,但是道路密度遠低于其他城市.

圖4 湖北省數字高程地形圖

圖5 湖北省各市平均高程圖

3.3 道路加權密度、站場加權密度與人口密度、GDP 密度的關系

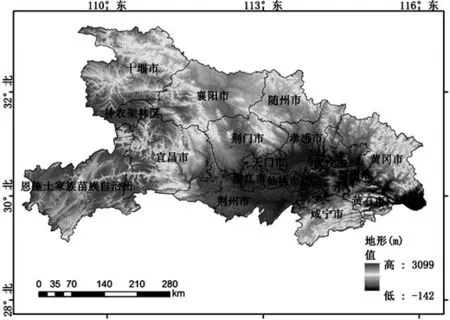

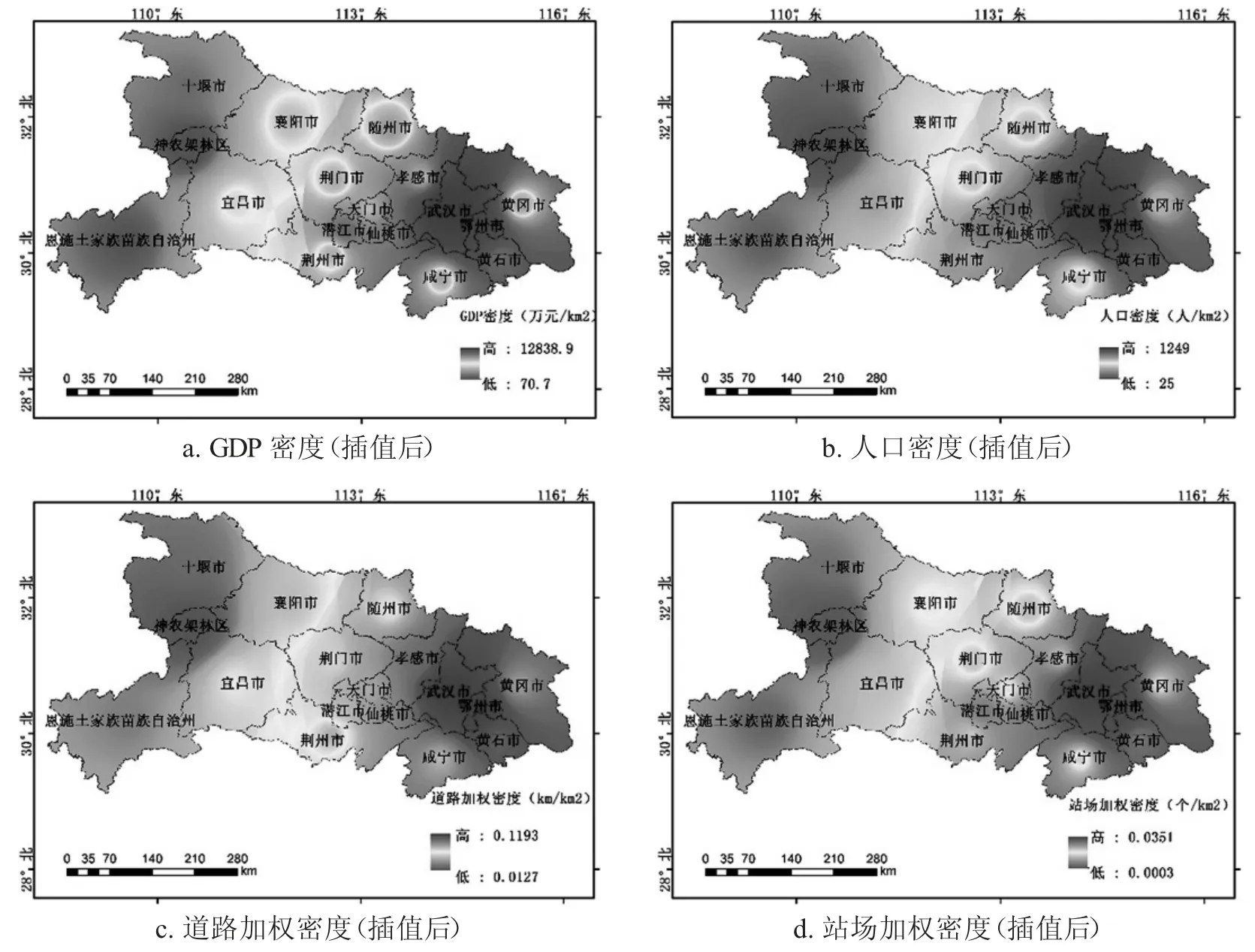

首先,將疊加分析后得到的市域圖層通過【面轉柵格】工具,選取不同的【值字段】得到各市道路網密度、站場密度等格圖層.選用ArcMap 中的【插值分析】中的【反距離權重法】工具,也選取不同的【值字段】面圖層得到更形象的柵格圖層.再用2015 年全省各市常住人口、生產總值[6],除以各市面積得到相對應的密度值,插值(反距離權重法)分析后更加直觀表達各市密度的差異與聯系,如圖6 所示.

圖6 湖北省各市密度

上圖的總體趨勢是人口密度、GDP 密度以武漢為中心向四周逐漸減少,鄂西地區達到最低值,可見道路基礎設施空間分布與人口密度、GDP 密度有較大的相關性.圖中部分城市出現了明顯的聚集形態,是因為該城市數據與周邊數據的值差距較大,例如隨州市、荊門市的GDP 密度、人口密度是遠低于武漢城市圈其他城市.武漢市作為湖北省的首府城市,對比其余城市存在一定的特殊性,無論是經濟、人口、道路基礎設施水平都極高,因此重點論述其他地級市.

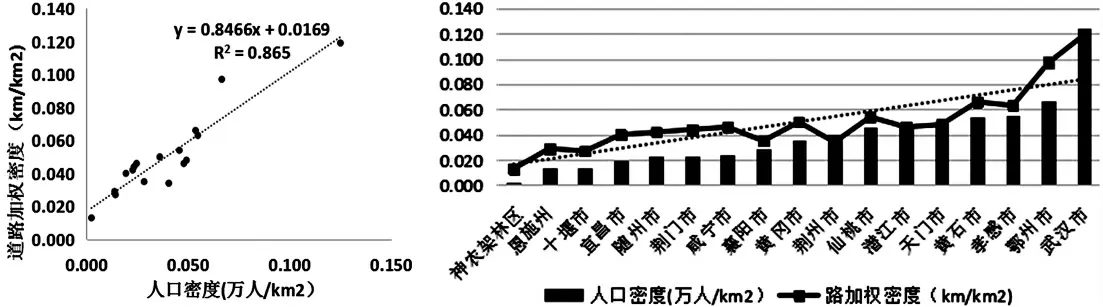

3.3.1 道路加權密度與人口密度關系

以各市人口密度為自變量x,道路加權密度為因變量y,對數據做回歸分析,得到方程y=0.8466x+0.0169,其中R2=0.865,且t<0.001,表明兩者具有顯著相關性,如圖7 所示.其中,出現兩個點與其余數據差異較大,荊州市道路加權密度對人口密度而言偏小,鄂州市道路加權密度對人口密度而言較大,這可能是湖北省更偏向于向東發展所致.總而言之,除了少數兩個城市,湖北省各市的人口是影響道路網建設的重要因素.

圖7 湖北省各市道路加權密度與人口密度關系

3.3.2 站場加權密度與人口密度關系

以各市人口密度為自變量x,站場加權密度為因變量y,對數據做回歸分析,得到方程y=0.2706x-0.003,其中R2=0.8815,且t<0.001,表明兩者具有顯著相關性,如圖8 所示.其中,出現了2 個點與其余數據差異較大,天門市、孝感市站場加權密度對人口密度而言偏小,也許是規劃中考慮了武漢市站場設施也同時為兩市服務.總之,湖北省大部分城市的站場建設與人口密度呈線性正相關,人口密度是站場建設的重要考量因素.

圖8 湖北省各市站場加權密度與人口密度關系

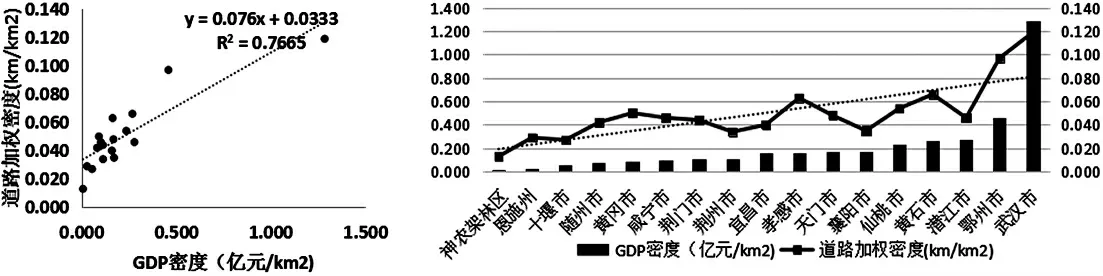

3.3.3 道路加權密度與GDP 密度關系

以各市GDP 密度為自變量x,道路加權密度為因變量y,對數據做回歸分析,得到方程y=0.076x+0.0333,其中R2=0.7665,且t<0.001,表明兩者具有顯著相關性,如圖9 所示.線性函數誤差較大,故選擇多項式方程.其中,出現了2 個點與其余數據差異較大,襄陽市、潛江市道路加權密度對GDP 密度而言偏小,也同樣表明湖北省更偏向于向東發展.以上可見,湖北省各市道路網的建設與GDP 有一定聯系,但GDP 只是影響各市道路網建設的一種重要因素.

圖9 湖北省各市道路加權密度與GDP 密度關系

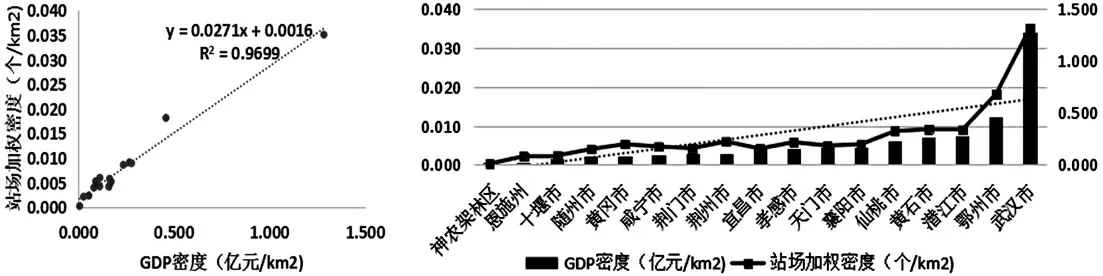

3.3.4 站場加權密度與GDP 密度關系

以各市GDP 密度為自變量x,站場加權密度為因變量y,對數據做回歸分析,得到方程y=0.0271x+0.0016,其中R2=0.9699,且t<0.001,表明兩者具有顯著相關性,如圖10 所示,并沒有與其他數據差異較大的點.以上分析中,湖北省各市GDP 密度與站場加權密度線性正相關,且方差很接近于1,由此可見GDP 是湖北省各市站場建設的主導因素.

圖10 湖北省各市站場加權密度與GDP 密度關系

4 結語

本文運用GIS 的疊加分析、空間插值、空間自相關分析以及地形處理技術分析了湖北省交通基礎設施的空間分布特征,闡述了與人口、經濟等因素的關系并作出定性、定量的分析,以國民經濟發展水平衡量各市交通基礎設施建設是否達到省內發展水平,對于研究近遠期道路交通發展有一定意義.

(1)GIS 疊加分析技術提取出湖北省各市路網、站點等基礎數據,轉換工具、插值分析工具更加直觀地展示了湖北省各市道路基礎設施特征,以此基礎分析湖北省道路(加權)密度、站場(加權)密度與人口密度、GDP 密度等關系.

(2)空間自相關分析表明湖北省各市交通運輸基礎設施密度的空間分布具有一定的集聚特征,由此可將湖北省道路密度由高到低分為三區,比如鄂東地區(武漢城市圈)平均道路加權密度為0.081 7 km/km2、平均站場加權密度為0.010 5 個/km2,鄂中地區平均道路加權密度為0.030 5 km/km2、平均站場加權密度為0.004 8 個/km2,鄂西地區平均道路加權密度為0.015 9 km/km2、平均站場加權密度為0.002 2 個/km2.除此之外,其他多組數據也表明了湖北省各市交通運輸基礎設施發展不平衡,三區差距較大.

(3)GIS 地形處理技術表明湖北省的省道路(加權)密度、站場(加權)密度與地形地貌有一定關系.以武漢為中心的低海拔臺地(鄂東)與之對應的是道路網密度高值區;低海拔丘陵(鄂中)與之對應的是道路網密度中值區,中海拔山地面積較大(鄂西)與之對應的是道路網密度低值區.此項研究表明,地形是導致湖北省各市交通運輸基礎設施發展差異大的重要原因之一.

(4)湖北省的省道路(加權)密度、站場(加權)密度與人口密度、GDP 密度之間存在著線性正相關,達到了定向、定性研究的程度.在深入調研當地區域人口、經濟水平之后,可根據推導的回歸方程和未來各市預測的經濟增長率、人口增長率求得未來交通運輸基礎設施發展需求.從分析結果也可發現現存交通系統所存在的特殊情況,也跟湖北省更偏向于向東發展、以及武漢市交通運輸基礎設施同時服務周邊城市有關.