基于天地圖高精度建筑物的 四川寶興縣人口估算

趙真 郭紅梅 張瑩 申源

摘要:為了提高震前災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和震后災(zāi)情快速評(píng)估工作中人口空間分布估計(jì)的準(zhǔn)確性,利用2016年四川寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)據(jù)及天地圖中的建筑物數(shù)據(jù),運(yùn)用居住建筑人口密度方法得到四川寶興縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)居住建筑物尺度的人口分布矢量數(shù)據(jù),并利用實(shí)地調(diào)研獲取的單體建筑物實(shí)際人口進(jìn)行精度驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:以居住建筑物體積作為人口空間分布指示因子建模,得到的擬合精度為0.902 7,人口平均相對(duì)誤差為15.23%,結(jié)果具有可靠性,可為震前災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和震后災(zāi)情快速評(píng)估提供更為可靠的數(shù)據(jù)支撐。

關(guān)鍵詞:天地圖;居住建筑;人口估算;四川寶興縣

中圖分類號(hào):P315.94 ??文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ??文章編號(hào):1000-0666(2019)02-0204-06

0 引言

開展地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,有針對(duì)性地排除地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患,可提高震害防御能力;震后快速評(píng)估地震災(zāi)害損失,快速給出救援目標(biāo)分布,提高地震應(yīng)急救援效率和能力,是降低地震災(zāi)害損失的有效措施。這兩項(xiàng)工作的開展離不開地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的支持(聶高眾等,2002)。人作為地震災(zāi)害的主要受災(zāi)者,是災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理、評(píng)估以及應(yīng)急救援的主要目標(biāo),準(zhǔn)確的人口空間分布信息數(shù)據(jù)是開展救援工作的重要依據(jù)。因此人口空間分布數(shù)據(jù)精度直接決定著震前災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、震后災(zāi)情快速評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性以及現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)救援的目標(biāo)指向(聶高眾等,2012;曹彥波等,2014)。

目前,地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫中的人口數(shù)據(jù)主要有兩類:一類是以行政區(qū)劃為統(tǒng)計(jì)單元的人口,利用平均人口密度反映人口空間分布的總體情況,但由于人口空間分布的非均衡性致使該方法的精度較低;另一類是人口公里格網(wǎng)數(shù)據(jù),主要是利用多源數(shù)據(jù)融合的方法生成公里格網(wǎng)人口,該方法一定程度上能反映人口空間分布特點(diǎn),但難以反映精細(xì)尺度上的人口空間分布情況。為反映精細(xì)尺度的人口空間分布,已有學(xué)者開始轉(zhuǎn)向基于建筑物尺度的人口空間分布研究。Galeond等(2008)通過目視解譯的方法提取了QuickBird影像中的建筑物信息,與人口數(shù)據(jù)結(jié)合成功模擬了菲律賓大學(xué)的人口分布;Wu等(2008)提出了基于建筑物體積的人口估算模型;郭洪旭等(2013)對(duì)廣州市天河區(qū)的遙感影像進(jìn)行解譯,提取建筑物數(shù)據(jù)并對(duì)其進(jìn)行分類,再結(jié)合土地利用現(xiàn)狀圖進(jìn)行修訂,參照土地利用密度法進(jìn)行人口估算;郭山山等(2016)利用夜間燈光數(shù)據(jù)(DMSP/OLS)、建筑物數(shù)據(jù)、行政區(qū)劃數(shù)據(jù)和人口數(shù)據(jù),運(yùn)用加權(quán)計(jì)算的方法得到了浙江省250 m×250 m的格網(wǎng)人口數(shù)據(jù)。基于建筑物尺度的人口空間分布模型精度依賴于建筑物的精度,但目前建筑物數(shù)據(jù)主要來源于遙感影像解譯,時(shí)效性低,且遙感數(shù)據(jù)的獲取受天氣、重訪周期等的限制。

針對(duì)上述問題,本文采用測(cè)繪地理信息局發(fā)布的天地圖中的建筑物數(shù)據(jù),通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地采集的方式獲取單體建筑物的屬性信息,構(gòu)建建筑物用途與人口數(shù)量之間的相關(guān)關(guān)系,模擬建筑物尺度上的人口空間分布。

1 研究區(qū)概況及數(shù)據(jù)預(yù)處理

1.1 研究區(qū)概況

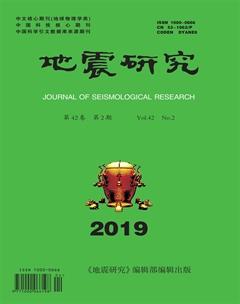

寶興縣位于四川省西部,東鄰蘆山,南毗天全,西連康定,北接小金,東北與汶川交界,距成都200 km,地處四川盆地西部邊緣,是成都平原與川西高原的過渡帶。全縣境內(nèi)褶皺密集,斷裂發(fā)育,形成以高山為主的地形地貌,地勢(shì)呈從西北向東南逐漸降低的態(tài)勢(shì),主要分布有金湯弧形斷裂系、NE向龍門山斷裂帶,且縣內(nèi)存在較多的地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn),易發(fā)生滑坡、泥石流等次生災(zāi)害,造成交通堵塞。寶興縣境內(nèi)有3鎮(zhèn)、5鄉(xiāng)和1民族鄉(xiāng),截至2016年底,全縣共有21 508戶58 732人,人口密度為19人/km2,其中非農(nóng)業(yè)人口16 781人,農(nóng)業(yè)人口41 951人,漢族人口占81.83%,少數(shù)民族人口占18.17%,而少數(shù)民族人口中又以藏族人口為主,占18%左右。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口分布如圖1所示。

1.2 數(shù)據(jù)源與數(shù)據(jù)預(yù)處理

地理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是進(jìn)行空間分析和數(shù)據(jù)建模的前提,也是繪制專題圖的基礎(chǔ),本文通過分析研究區(qū)內(nèi)人口數(shù)量與建筑物用途、體積等建筑物屬性之間的相關(guān)關(guān)系,模擬寶興縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口空間分布格局。因此所需的基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)主要有:人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、行政區(qū)劃數(shù)據(jù)以及建筑物數(shù)據(jù)。

(1)人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)源于《寶興縣統(tǒng)計(jì)年鑒2017》(寶興縣統(tǒng)計(jì)局,2017),以表格的形式進(jìn)行存儲(chǔ),其屬性字段包含行政區(qū)劃代碼、行政區(qū)劃名稱以及常住人口數(shù)量。

(2)行政區(qū)劃數(shù)據(jù):行政區(qū)劃數(shù)據(jù)來源于2017年四川省地震局應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,主要分為地市級(jí)、縣(區(qū))級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)數(shù)據(jù)。這3類數(shù)據(jù)包含了四川省21個(gè)地級(jí)市、183個(gè)縣(區(qū))、4 634個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處,屬性數(shù)據(jù)表中包含行政區(qū)劃代碼、行政區(qū)劃名稱、行政區(qū)劃面積等。通過ArcGIS軟件中的裁剪工具獲取寶興縣的行政區(qū)劃數(shù)據(jù),包含8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),其數(shù)據(jù)格式為shapefile文件,地理坐標(biāo)系為GCS_ Xian_ 1980。利用行政區(qū)劃代碼將空間數(shù)據(jù)和屬性數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)在一起。

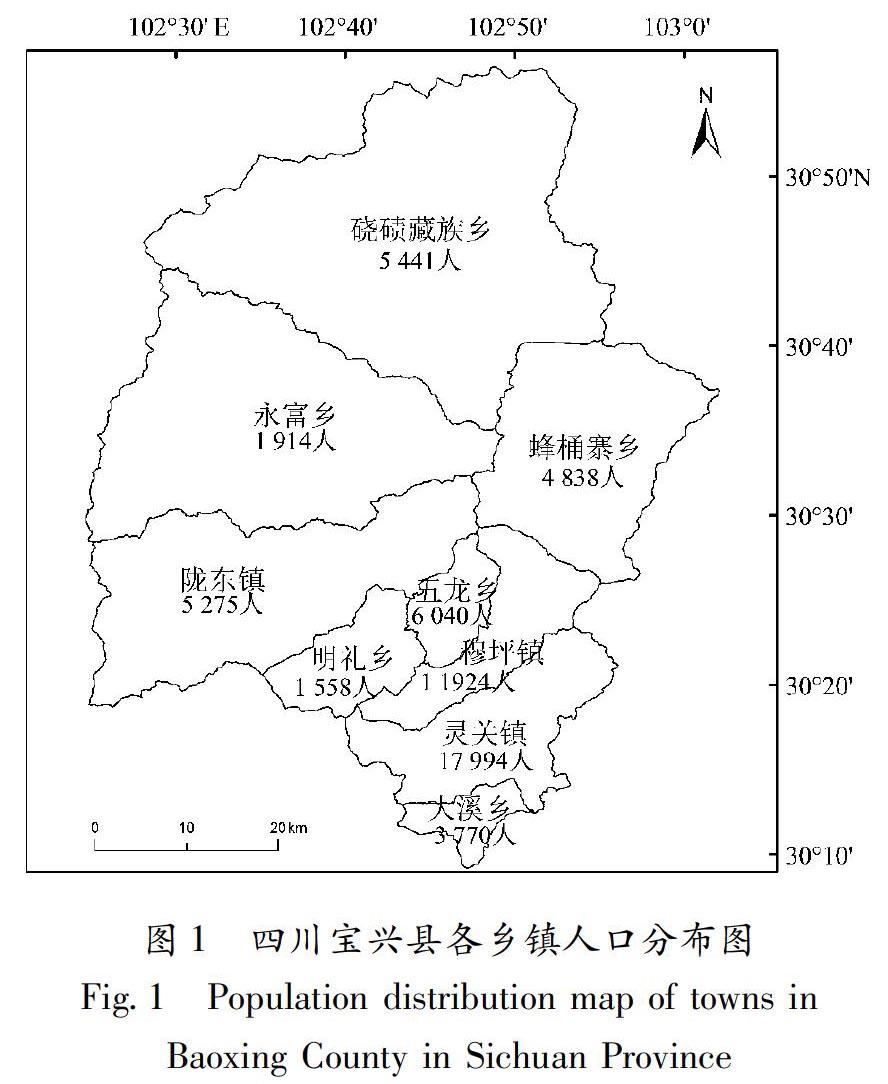

(3)建筑物數(shù)據(jù):建筑物數(shù)據(jù)來源于四川省測(cè)繪地理信息局在天地圖網(wǎng)站上發(fā)布的建筑物外輪廓矢量數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)在農(nóng)村地區(qū)基本上是1∶ 50 000數(shù)字線劃地圖, 少數(shù)能達(dá)到1∶ 10 000。 故在某些地區(qū)可能存在一個(gè)村莊綜合為一個(gè)單體多邊形的問題,這時(shí)需將這個(gè)單體多邊形進(jìn)行刪除,再調(diào)用天地圖的影像服務(wù)作為底圖,采用目視解譯的方式進(jìn)行補(bǔ)充。利用基于微信公眾號(hào)平臺(tái)開發(fā)的建筑物信息采集系統(tǒng)采集建筑物的建筑年代、建筑用途、建筑物層數(shù)等屬性信息,以專題圖的形式展示建筑物用途,如圖2所示。根據(jù)建筑物用途屬性剔除空地、水塘、公路等建筑物。

2 研究方法

2.1 基于居住建筑物的人口密度模型

由基于土地利用的人口密度模型(江東等,2002;楊小喚等,2002,2006)可知,人口空間分布數(shù)量與土地利用類型具有線性關(guān)系,其中居住用地是土地利用類型中最直接反映人口分布的指示因子(杜國明,2008;劉煥金,2012)。鑒于人口空間分布是動(dòng)態(tài)流動(dòng)的,其他土地利用類型如耕地、森林、草地等在某一時(shí)間段也可能存在一定的人口,但相對(duì)于居住用地的人口數(shù)量可忽略不計(jì),因此,在探索靜態(tài)人口空間分布時(shí)認(rèn)為其他土地利用類型無人口分布,即人口只分布在居住建筑上。