由余震分布確定2017年九寨溝MS70地震發震斷層面參數

胡曉輝 盛書中 萬永革 梁姍姍

摘要:基于2017年九寨溝MS70地震經過重定位的4 035個余震數據,利用小震確定大震斷層面方法,得到該地震的斷層面參數,以余震稀疏區為界將余震分為南北兩段進行分段擬合,最后判定了此次地震的發震構造。結果表明:九寨溝地震的發震斷層面走向1513°、傾角840°,該結果可視為發震斷層參數的一級近似;南、北兩段的走向和傾角分別為1474°和883°,1629°和768°,南、北兩段較大的差異可能是余震稀疏區的成因;結合周邊地質構造特征,推測此次地震的發震斷層為虎牙斷裂NW向延伸的隱伏部分。

關鍵詞:九寨溝地震;余震;斷層面參數;斷層分段

中圖分類號:P3151?? 文獻標識碼:A?? 文章編號:1000-0666(2019)03-0366-06

0 引言

2017年8月8日21時19分,四川省阿壩州九寨溝縣(3320°N,10382°E)發生MS70地震,震源深度為20 km。此次地震發生在青藏高原巴顏喀拉塊體東緣,震中附近區域構造復雜,多條差異很大的斷層相互交錯,主要發育有NWW向的塔藏斷裂、近EW向的雪山梁子斷裂、NS向的岷江斷裂和NNW向的虎牙斷裂(徐錫偉等,2017)。該區域地震活動頻繁,周邊斷裂帶上曾發生多次中強震,如岷江斷裂上發生1933年疊溪MS75地震,虎牙斷裂上發生1973年松潘黃龍MS65地震以及1976年松潘—平武2次MS72和1次MS67地震(朱航,聞學澤,2009)。2017年九寨溝地震震中又位于地震破裂空區(徐錫偉等,2017),發震斷層和活動斷裂之間的關系不明確。對于此次地震的發震斷層,不同學者持不同意見,主要有以下兩種觀點:一種觀點認為此次地震可能發生在虎牙斷裂NW向延伸的潛伏斷層上(楊宜海等,2017;季靈運等,2017;徐錫偉等,2017;魯人齊等,2018);另一觀點認為發震構造為塔藏斷裂南側分支——樹正斷裂,或與虎牙斷裂貫通(易桂喜等,2017;姚鑫等,2017)。本文利用萬永革等(2008)給出的由小震數據確定斷層參數的方法,確定本次地震的發震斷層面參數,并將所得斷層參數和周邊斷層參數進行對比分析,判定了2017年九寨溝地震的發震斷層。

1 數據與研究方法

梁姍姍等(2018)根據四川省地震局的觀測報告獲得2017年九寨溝MS70地震的震相數據和初始震源參數,選取2017年8月8日21時至10月31日24時共6 453次地震,采用雙差定位法對地震事件進行相對定位,最終給出4 036個重定位地震事件,包括1次主震和4 035次余震。重定位后的地震序列沿NS,EW和UD方向的平均相對誤差較小,均在005 km以下,平均均方根殘差為003 s,其余震序列空間分布情況如圖1所示,圖中序號1~5為分別來自于易桂喜等(2017)、全球矩心矩張量(GCMT)、美國地質調查局(USGS)、梁姍姍等(2018)和楊宜海等(2017)得到的主震的震源機制解。

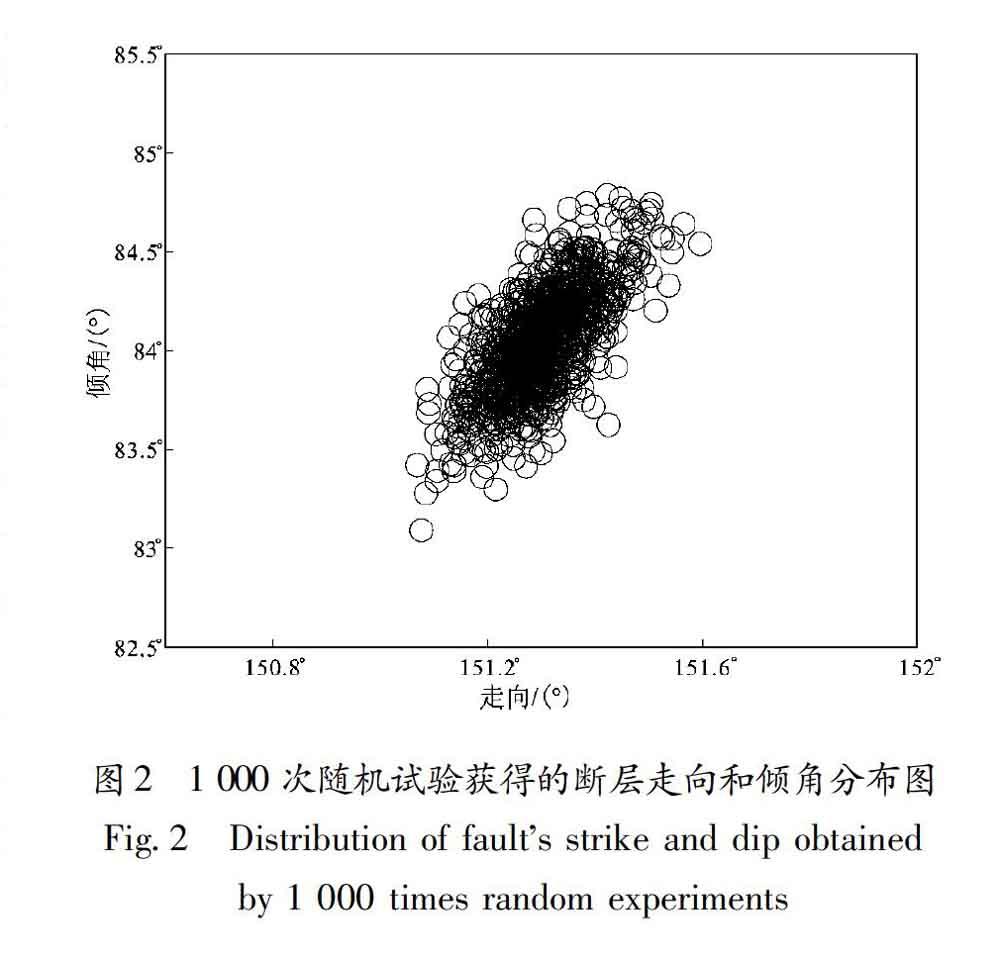

大震發生后,大量的余震發生在斷層及其附近區域,根據余震分布獲得斷層產狀,可以勾畫出斷層的形狀,推測地震的發震斷層,尤其是對于發震斷層比較復雜的地震,余震可以刻畫出斷層的三維形態(萬永革等,2008)。王鳴和王培德(1992)最早采用此原理分析了山西省大同—陽高地震的發震斷層面,但所采用的高斯-牛頓法依賴初始解,如果初始解選取的不合適,得到的解將會遠離真實解。萬永革等(2008)對此方法做了改進,假定發震斷層面可以近似為一個平面或分段近似為多個平面,小震震源位置到假定斷層面距離的平方和最小,建立求解斷層面的數學模型,給出根據小震確定主震走向、傾角的模擬退火全局搜索和高斯-牛頓局部搜索相結合的方法,此方法可以在全局搜索最優解,避免了對初始解的依賴,被廣泛應用于斷層參數的確定(李迎秋等,2011;楊超群等,2013;Wang et al,2014;盛書中等,2014;潘睿等,2015)。但該方法通過人工篩選數據,可能存在偶然因素的影響。為了驗證人工篩選數據是否對研究結果及穩定性造成影響,本文在數據篩選前進行了數據隨機篩選測試。

2 斷層參數的確定

本文使用九寨溝地震全部精定位余震事件進行計算,結果如圖3所示(圖中白色虛線框和黑色虛線框為斷層面)。圖3a,b為余震在水平面和斷層面上的展布。從圖3c,d中可以看出,余震主要集中在主震斷層面5 km范圍內,說明大部分余震在所求斷層面的附近,并以斷層面為中心呈對稱分布。最終獲得九寨溝地震發震斷層的詳細參數(表1)。

由余震分布確定九寨溝地震發震斷層的走向和傾角分別為1513°和840°,與之前研究結果作比較(表2),發現本文結果與美國地質調查局(USGS)、中國地震局地球物理研究所、楊宜海等(2017)、易桂喜等(2017)和梁姍姍等(2018)的結果是一致的;走向結果與GCMT、劉旭宙等(2017)、謝祖軍等(2018)的研究結果一致;

3 發震斷層的分段

精定位后的余震呈NW—SE向分布,從圖1可以看出,在主震的WN方向存在一段余震稀疏區,不同研究者對本次地震序列余震精定位研究結果也顯示存在余震稀疏區(房立華等,2018;梁建宏等,2018)。季靈運等(2017)對InSAR觀測結果的研究表明發震斷層走向在余震稀疏區由NW向NNW過渡,即發震斷層在余震稀疏區以南的走向為NW向,在余震稀疏區以北的走向為NNW向。那么主震發震斷層是否存在轉向,余震稀疏區是否是其轉向的分段點?本文采用分段擬合斷層參數的方法對發震斷層進行分析,根據不同分段間差異大小,確定斷層是否可以進一步分段。平均演后殘差為每個余震震源到擬合斷層面的最終平均殘差(萬永革等,2008)。本文根據平均演后殘差的變化確定分段點的大致位置,將所有地震事件按緯度排列,從南向北,由3305°N開始,用窗長為01°,步長為0025°的滑動窗進行分段擬合,計算結果如圖4所示。