高職院校內部質量保證體系的研究與實踐

一、成果背景

建設內部保證與外部評估相結合的完整的高等職業教育人才培養質量保障體系,對高職教育高質量發展至關重要。教育部前兩輪評估發揮了質量評價主體的質量監控和辦學導向作用,促進高職院校改善了基本辦學條件,規范了教學管理,提升了辦學水平。但這種“外部脈沖式”的激勵評價手段,沒能從根本上解決“質量保證主體缺位、內生動力不足、運行體系失調、信息數據滯后失真”等問題。

針對上述問題,自2007年起,學院從“質量靠自身保證”的視角開始進行質量保障體系的研究實踐,不斷深入探索內部質量標準、保證體系和機制建設。先后出臺《常州工程職業技術學院教學質量監控與保障體系建設實施意見》《常州工程職業技術學院行政服務質量保障體系建設規劃》等指導性文件。于2008年完成了21本《質量管理手冊》,建立了以教育教學質量保障為核心、行政服務質量保障為基礎和引領、后勤服務質量保障為支撐的“132”人才培養質量保障體系,樹立了“質量即生命”的理念,重點研究內部治理結構和質量保證體系,初步形成包含決策指揮、質量生成、質量控制、質量評價、質量信息反饋與改進5個系統的質量保障體系;建立崗位工作標準、專業課程質量標準;在教育教學、行政管理、后勤服務工作中,建立全面質量管理規范和制度;上線OA平臺和多項管理系統,實現了核心業務數據公開化;全面實施項目化課程改革,為后期“工程云課堂”順利實施奠定基礎;全員質量意識得到提升。

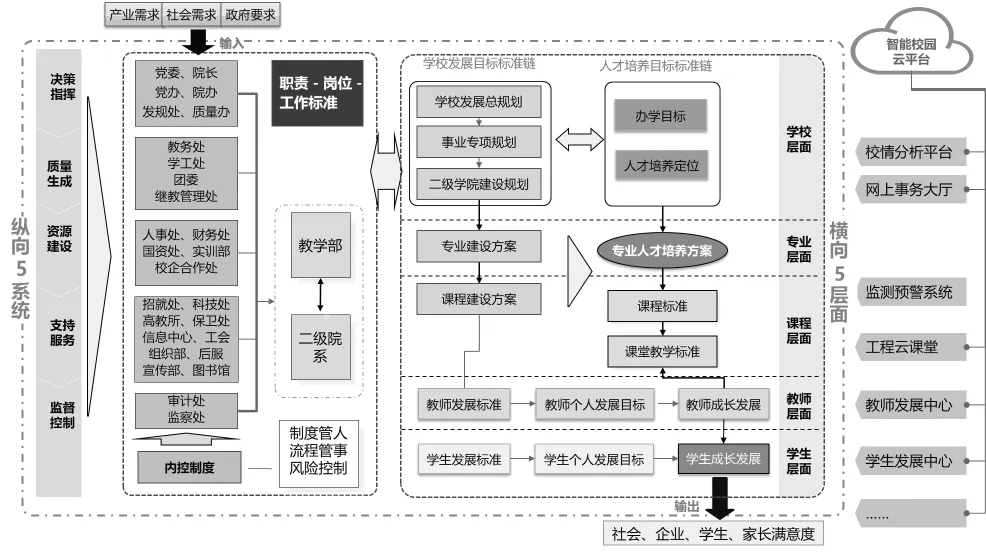

2013年至今,針對上述問題,學院確立了“質量歸根結底靠自身保證”的理念,完善決策指揮、質量生成、資源建設、支持服務、監督控制縱向5個系統和學校、專業、課程、教師、學生橫向5個層面的“五縱五橫”網絡化聯動結構,“8字形質量改進螺旋”基本運行單元,“雙引擎”(文化、機制)常態化動力機制以及“一平臺”智能化技術支撐的“55821”內部質量保證體系運行模式(詳見圖1)。

圖1 內部質量保證體系框圖

二、成果解決的主要教學問題

一是傳統的分隔的教學質量保障縱向不貫通,橫向不銜接,運行體系失調。質量管控重教學輕其他,部門工作與學校規劃目標、課堂教學與人才培養目標銜接貫通不夠,部門職能邊界不清,標準不明確。

二是傳統的自上而下的科層管理模式使得教師習慣于被動服從,主體內生動力不足,質量保證主體責任缺位。“模板化”思維根植于心,習慣照搬照抄,缺乏主觀自覺意識,缺乏主動保證質量的習慣、信念和機制。

三是傳統的狀態數據采集常以表格形式填寫,效率低下,易失真滯后。應用系統各自為政,信息孤島林立,數據無法統一共享,預警、診斷難以實時進行,脈沖式回溯、主觀經驗性的事后評判成為常態。

三、解決教學問題的主要做法與經驗

(一)實施目標管理,打造5個層面目標和標準鏈,運行“8字形質量改進螺旋”

1.健全組織機構工作標準,建立內控制度,全面實現體系協調運行。以優化內部資源組合效率為導向,依據縱向5系統的職能,對學院各部門進行歸位,明晰部門職能定位與責任范圍,厘清各部門權責分布和管控關系;制定職責—崗位工作—工作標準,明確責任主體權責利,按照標準開展工作,解決責任主體缺位問題。實施管理事項風險評定,建立以風險控制為核心、管事流程和管人制度匹配的內控制度,消除部門協作壁壘,促進各系統工作標準明確,運行機制支撐有力,運行體系協調通暢。

2.確立學校發展目標和標準鏈路,落實目標任務責任主體和質量保證責任。運用SWOT原理全面分析學院發展基礎、因素、目標,明確目標起點與落腳點,建立“學院—專項—二級學院”三級規劃體系,專業建設方案、課程建設方案為學院規劃目標最終落腳點,個體目標與組織目標耦合,形成貫穿學校“發展總目標—專項發展目標—二級學院發展目標—專業建設目標—課程建設目標”上下銜接、左右呼應的目標鏈路,落實目標任務責任主體。依托大數據平臺和相關制度,運行“8字形質量改進螺旋”,不斷修正目標鏈,確保學院發展目標高質量達成。

3.貫通人才培養目標鏈路,借助信息技術全面衡量課堂質量,提高人才培養質量。借鑒成果導向(OBE)的畢業能力要求支撐培養目標,分解細化到課程的建構邏輯,架構專業人才培養目標—課程目標—課堂教學目標鏈路貫通的教學標準體系。借助信息技術,實施基于教學大數據的課堂教學實時、課程教學學期、專業教學年度自我診改機制。邀請利益相關方,實施基于大數據的三年一輪專業建設水平診斷。建立以利益相關方結果評價為導向的專業動態調整機制,不斷優化專業結構,提高學校專業結構對產業結構的契合度。

(二)制定激發內涵提升的師生發展標準,建立外部干預機制,實施績效管理

1.制定師生發展標準,建立外部干預機制,實現個人和組織共生共長。從對人的成長與發展具有關鍵性作用的內在素質切入,結合教師崗位設置聘任制度,制定定性與定量相結合,縱向“助講—講師—副教授—教授”11級,橫向“師德修養—教育教學—教研科研—社會實踐”4維度階梯式教師發展標準。立足學生會學習、會做事、會做人、會生活的能力發展,制定學業發展、職業發展、個人發展、社會能力發展4維度共20個要素的學生發展標準。借助信息技術搭建基于發展標準的自測診斷系統,實施自測診斷,并將診斷結果作為個人生涯規劃制定的依據。建立個人成長電子檔案,記錄成長軌跡和業績,實施自我改進。系統設計教師職稱晉升、選拔激勵、培訓培養,學生學業評定、綜合素質評定、培養激勵等外部干預機制,從外部幫助師生不斷突破,助推師生可持續發展。

2.建立動態的績效考核機制,激發質量主體內生動力,促進組織系統高效運行。以公開公正、客觀考評、全面績效和可操作等為原則,緊扣目標實施的事前、事中、事后3個環節,設計5個考核項目組成的部門績效考核體系,“目標任務”考核年度工作執行情況,“項目建設”考核重點項目建設推進情況,“質量控制”考核制度執行力,“工作績效”考核工作結果,“創新貢獻”考核部門自主創新和服務貢獻。事前重計劃能力考核,事中重任務執行力和工作創新力考核,事后重業績增量考核。考核結果作為績效激勵的依據,保證目標任務有效落實,項目高質量實施,部門高效運行、質量自主保證、改進螺旋循環,形成動態且持續改進的績效考核機制。

(三)建設智能校園云平臺,實現管理提質增效

堅持自主開發原則,以智能化校園建設為目標,“8字形質量改進螺旋”為路徑,自主研發校本數據中心,統一身份認證,統一信息門戶,徹底消除信息孤島。自主研發“工程云課堂”,匯聚課前、課中、課后各類學習行為的過程數據,使課堂教學過程透明,診斷信息實時共享。自主研發網上辦事大廳,實時采集各系統運行的過程數據,使各類事務運行過程透明高效。建立校情分析平臺,為人才培養質量與工作績效判斷提供技術手段,促進管理精細、精準。實現了學校、專業、課程、教師、學生5個層面運行數據源頭即時采集、運行狀態實時監測預警與分析,支撐質量保證體系協同高效運行。

四、主要成效

(一)學院質量生態跨入新境界

教職員工的質量意識普遍增強,追求卓越的育人質量、管理質量和服務質量成為全體教職員工的自覺行動,“質量觀念深入人心、質量保證機制健全”的質量生態基本形成。基于質量靠自身保證理念的體系建設與運行得到全體師生響應,形成“全員、全程、全方位”精益求精的育人局面。形成了示范性的《常州工程職業技術學院內部質量保證體系建立與運行實施方案》,出版了全國首部《高等職業院校內部質量保證體系建立與運行實務》。

(二)學院治理形態開創新模式

形成了《章程》統領、255項基本制度和具體制度支撐的內部治理制度體系,通過網上辦事大廳的建設,學院的內部控制由局部轉變為整體、事后轉變為實時、外在轉變為自我、命令轉變為協調,工作流程的信息化使內部控制管理理念與行為落實到責任主體的思想和行動中,實現管理科學化、管理出效益、管理避風險,質量自主保證形態業已形成。

(三)智能校園建設攀上新高度

按照“應用導向、精細管理、精準服務”的理念,自主研發并建成擁有自主知識產權的智能化校園云平臺。統一校本數據中心,徹底消除“信息孤島”,“工程云課堂”、網上事務大廳等應用系統互聯互通,實現了數據采集實時化、教學診改精準化、管理過程精細化、決策支持科學化。

(四)學院綜合實力有了新跨越

學院建設發展得到有效促進,人才培養質量不斷提高,畢業生薪酬水平、雇主滿意度年年攀升。學院專業建設發展力持續增強,師生主動對接行業企業,優化專業結構布局,化工、建筑、焊接等傳統專業優勢明顯,地下與隧道工程、檢驗檢測認證等緊缺專業各具特色。

五、主要創新點

(一)創新了全要素網絡化覆蓋聯動的“55821”高職院校內部質量保證理論體系

將企業診斷學、ISO9000質量管理、目標管理法、零缺陷管理、知識管理等理論引入實踐中,提出了多元主體治理的“診斷與改進”工作模式;形成了“五縱五橫”網絡化聯動結構、“8字形質量改進螺旋”基本運行單元、“雙引擎”(文化、機制)常態化動力機制、“一平臺”智能化技術支撐的“55821”高職院校內部質量保證理論體系。

(二)創新了基于“8字形質量改進螺旋”的常態化內部質量自主保證運行模式

依據質量歸根結底靠自身保證理念,以打造學院發展、人才培養“目標鏈、標準鏈”為診改邏輯起點,做實目標的質量標準;借助信息技術實現源頭數據即時采集,變管理為治理。通過崗位激勵、認可激勵、考核激勵、成長激勵等激發質量生成活力,塑造質量精神和質量文化。

(三)研發了擁有自主知識產權的智能化校園云平臺

自主研發多端集成與共享、互聯互通智能化校園云平臺,實現由人工到信息化的智能診斷。各項工作運行于數字化環境之中,各個個體、各個環節信息實時采集存儲,實時狀態靈動展現,實現即時監測與預警。通過大數據挖掘和分析的診斷反饋,支持了泛在學習與交流、智能決策與管理。