英國軟硬兼施控制波斯

宋海博

最近英國與伊朗互扣油輪事件,讓很多英國人的“波斯情結”重新浮上心頭。“日不落帝國”時代,正是波斯為英國的大陸平衡政策提供了支點,并保障了縱橫四海皇家海軍的燃料供應。而波斯如此“聽話”的背后,是英國數世紀以來軟硬兼施的種種手段。

靠“空白條約”空手套白狼

在石油大規模商業化開采之前,列強覬覦波斯的原因在于它的戰略位置。18世紀的波斯日漸衰落,但依然控制著包括中亞和波斯灣在內的廣袤地區。當時新崛起的沙俄正在不斷擴張,蠶食并逐步吞并緊鄰印度洋的波斯,是沙俄南下獲取出海口的重要一步。

此時英國已將印度和阿富汗納入其統治之下,波斯與印度和阿富汗接壤,如果沙俄占領波斯,英國自然將感到不安。當時盯上波斯的還有如日中天的法國皇帝拿破侖。拿破侖企圖通過征服印度來削弱英國,與印度接壤的波斯就成為該計劃的墊腳石。

借著波斯與沙俄圍繞格魯吉亞地區輪番大戰的機會,英國于1800年向波斯伸出橄欖枝。在對抗沙俄的戰爭中接連失利的波斯愷加王朝立即抓住這根救命稻草,于1801年1月與英國簽訂《英波條約》。該條約要求波斯不得允許其他歐洲軍隊經過波斯領土,英國人則承諾,如果沙俄入侵波斯,英國將提供武器和資金援助。1804年,沙俄再次入侵波斯,檢驗英波同盟關系的時候到了。波斯依據條約,向英國求助。然而此時英國正在拉攏沙俄組織反法聯盟,對波斯的援助要求百般刁難。正當波斯絕望時,法國卻送來“秋波”。1807年5月,法國與波斯簽訂同盟條約,法國承認波斯對格魯吉亞的主權,并向波斯提供武器和訓練,作為回報,波斯為法軍提供進攻印度的過境權,允許法國海軍進駐波斯灣,并斷絕與英國的一切關系。

然而,法國比英國翻臉的速度更快。僅僅過了兩個月,拿破侖為集中力量對付英國,法俄宣布和解。俄軍立即從歐洲抽調大批兵力前往波斯前線,而法國對此置之不理。

1808年,法國前期派駐波斯的軍官團離開波斯,并拒絕調停波俄戰爭,波斯被完全拋棄。

數年之間,波斯被英法俄輪流玩弄于股掌之中,簽下的盟約全成了廢紙。但這只是波斯遭受列強欺凌的第一輪。英國人很快再次找上門來,開出比以前更為優厚的條件。1809年,英波重新簽訂條約宣布結成“永久性聯盟”,英國人許諾向波斯提供武器、資金乃至艦隊援助,并承認其對波斯灣的主權。

但從波斯獲得更多權益的英國并沒有給予實質性援助,只是斡旋奧斯曼土耳其與波斯結盟。諷刺的是,沙俄為盡快結束格魯吉亞的戰爭,于1812年5月與奧斯曼單方面簽訂合約,隨后集中兵力向波斯發動總攻。波斯第三次被盟友出賣。兩個月后,傳來了更壞的消息:英國與沙俄簽訂盟約,組成反法同盟。英國人也再次出賣了波斯。

孤立無援的波斯在1812年底和1813年初連遭俄軍猛烈打擊,潰不成軍。英國人這時候跳了出來,逼迫波斯與沙俄停戰。1813年10月,波斯與沙俄簽訂了屈辱的《古里斯坦和約》,割讓包括格魯吉亞在內的大片領土,并給予沙俄種種特權。為防止沙俄完全控制波斯,英國人在1814年強迫波斯第三次簽訂盟約,所規定的仍無外乎是英國人向波斯提供戰爭費用,而波斯則拒絕任何歐洲國家借道攻打印度,倫敦企圖借此平衡沙俄的南擴意圖。

在此過程中,英國雖然看似并沒有獲得太多的好處,但實際上不費纖毫之力,僅憑幾份空白條約,就成功地將自己的勢力打入波斯這一戰略要地。英國借助波斯這個棋子,一方面拉攏沙俄對付法國,另一方面又沒有讓沙俄在波斯的擴張太過深入,微妙地維持了歐洲的平衡局面。

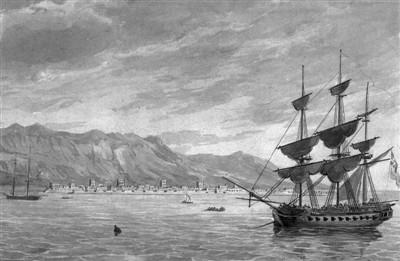

1851年,英國又與波斯簽訂新條約,規定英國海軍有權稽查波斯灣的商船,英國借此成為波斯灣的“海洋警察”,勢力進一步大增。

作為“日不落帝國”,英國自然也不是光會耍嘴皮子。圍繞原屬波斯勢力范圍的阿富汗赫拉特地區,波斯與英國支持的阿富汗王國多次交惡。1856年11月1日,波斯占領赫拉特的當天,英國向波斯宣戰。1857年初,英軍在波斯本土登陸,并接連攻克阿瓦士等重鎮,波斯被迫求和。當年3月14日,英波代表在巴黎簽訂和約,波斯除放棄對赫拉特乃至整個阿富汗地區的宗主權要求外,還將重要港口阿巴斯港租借給親英勢力。

1861年,原臣屬波斯的巴林也歸于英國庇護。至此,英國通過扶植代理人、趁火打劫乃至親自上陣等方式,終于將整個波斯南部和波斯灣地區完全納入英國的勢力范圍。此后,英國幾乎完全掌握了波斯的經濟命脈。▲

煽動政變力保石油特權

如果說英國19世紀插手波斯事務更多是出于地緣政治因素,那么20世紀則主要是經濟目的。英國由于本土幾乎不產石油,因此重心放在對海外石油的尋找上,擁有豐富石油儲備的波斯成為頭號目標。

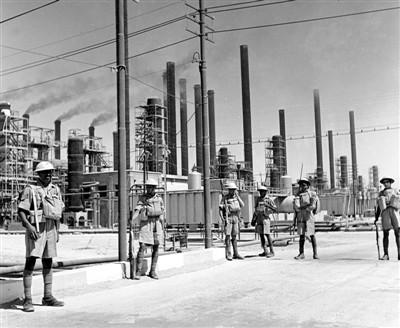

1908年,從波斯獲得獨家石油勘探權的英國人威廉·達西在波斯北部發現第一個大油田,隨即成立了英波石油公司。由于煉油技術不過關,英波石油公司的產品質量低劣,很快陷入經營困境。關鍵時刻,英國政府親自下場,于1914年8月花費220萬英鎊,收購英波石油公司51%的股份。由此,英國從官方意義上壟斷波斯的石油產業,進而保障了英國海軍縱橫四海的能源供應。

英波石油公司的利潤快速翻番,給予波斯政府的分紅卻沒有隨之增長。此外,英波石油公司在波斯境內擁有自己的機場、港口、鐵路和武裝力量,嚴重損害波斯的主權領土完整。波斯民間對英波石油公司的不滿在1917年俄國十月革命后達到高潮。當時新生的蘇維埃政權宣布放棄沙俄在波斯的特權,英國趁機強迫波斯簽署新條約, 企圖完全控制波斯,這激起波斯舉國上下的強烈抗議。老羞成怒的英國決心“換馬”。1921年,青年軍官禮薩汗在英國的支持下成功發動政變。1925年,禮薩汗正式廢黜愷加王朝末代國王,登基加冕,建立巴列維王朝。

有著強烈民族主義思想的禮薩汗不甘成為英國的傀儡。他先是收回關稅自主權、貨幣發行權和印歐電報局的控制權,最后向關鍵的石油控制權發起了沖擊。1932年11月,波斯宣布廢除當年與達西簽訂的協議。惱怒的英國隨即將戰艦開進波斯灣,并揚言采取“一切必要措施”維護英國利益。在英國的軍事壓力和國聯的調停下,1933年波斯與英波石油公司達成新的協議,部分削減了英波石油公司在波斯的特權,并提高上繳波斯政府的稅額。雖然禮薩汗的反抗沒能取得完全的勝利,但畢竟走出了第一步。

二戰爆發后,伊朗(波斯于1935年改名為伊朗)宣布中立,但親德的立場引起英國和蘇聯的不安。1941年8月,英蘇聯合入侵伊朗。當年為自身利益支持禮薩汗登基的英國人,如今又因為同樣的原因推翻了他。禮薩汗被迫退位并流亡海外,在英國人的刺刀下,伊朗度過了它的二戰歲月。

二戰后,國力衰退的英國開始全球戰略收縮,伊朗民族主義者認為恢復國家尊嚴、驅逐英國勢力的時機已到。1951年4 月,力主國有化的伊朗政治家摩薩臺被議會推舉為首相,隨即宣布對英伊石油公司實施國有化。1953年8月,英國故伎重施,伙同美國煽動伊朗政變,摩薩臺政府被推翻。

在隨后開展的伊朗石油新協議的談判中,伊朗國家石油公司雖然名義上擁有伊朗境內的全部油田和設施,但經營卻完全由國際石油財團負責。不過原本獨家壟斷伊朗石油的英伊石油公司股份只有40%, 另外40%歸美國公司占有,其余部分被殼牌和法國石油公司等瓜

分,英國勢力明顯遭到排擠。

1971年,英軍撤出波斯灣地區,此后的歲月里,英國石油公司再無作為。1979年,伊朗爆發伊斯蘭革命,將石油資源再次收歸國有,英國就此喪失了在伊朗最后的影響力,近兩百年來的苦心經營化為烏有。而雙方之間的矛盾乃至仇恨,卻一直延續了下來。▲