淺談中國史前史“音樂起源”問題

【摘要】音樂起源一直以來都是音樂史首要面對和解決的問題,隨著史前考古發現的不斷增加,已粗略勾勒出音樂起源的基本框架,本文將從古籍、學術著作以及音樂考古三個方面對“音樂起源”這個問題進行分析。

【關鍵詞】音樂起源;音樂考古

【中圖分類號】J60? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

20世紀20年代后期,考古學家陸續對殷墟進行發掘,隨著甲骨文的破解也印證了商代后期文明的存在,由于缺乏文字佐證,“夏朝”斷代工程至今方興未艾。因此,中國歷史的“信史”一般以西公元前841年為界。建國后,諸多音樂文物的不斷出土,填補了史前史中音樂起源問題的諸多空白,使此研究領域有了很大進展。

音樂起源問題一直以來是音樂史學首要面對和解決的問題,不斷涌現的音樂考古資料證明,音樂早于文字等人類文明發展的標識,具有十分久遠的歷史。信史之前, 音樂已經存在并得到極為充分地發展。近年來,新石器時代的音樂考古取得了巨大的進展,這些發現對了解人類音樂文明起源和發展至關重要,隨著考古發現的增加和文化研究的深入,中國史前音樂起源的基本框架已被粗略勾勒出來,但并未形成系統認識。

本文將從古籍、學術著作以及音樂考古三個方面對“音樂起源”這個問題進行分析。

一、古籍文獻中的音樂起源

先秦時期,音樂地位與王權密不可分,此時期并沒有真正的“音樂著作”,關于音樂理論以及音樂思想的文獻多夾雜于其他著作之中。《樂志》《律志》加上諸子雜集的部分觀點基本構成了幾千年來中國音樂史史前史的主體。

古代文獻記載的原始樂舞,多與神話、傳說相關,《呂氏春秋·大樂》中記載樂之由來。

“音樂之所由來者遠矣。生于度量,本于太一。太一出兩儀,兩儀出陰陽。陰陽變化,一上一下,合而成章。渾渾沌沌,離則復合,合則復離,是謂天常。天地車輪,終則復始,極則復反,莫不咸當。日月星辰,或疾或徐,日月不同, 以盡其行。四時代興,或暑或寒,或短或長,或柔或剛。萬物所出,造于太一,化于陰陽。萌芽始震,凝溁以形。”

此段關于音樂起源的思想使音樂起源問題蒙上了“混沌之道”的神秘色彩。又如《呂氏春秋·古樂》中記載“昔黃帝令伶倫作為律。伶倫自大夏之西,乃之阮隃之陰,取竹于嶰谿之谷,以生空竅厚均者、斷兩節間、其長三寸九分而吹之,以為黃鐘之宮,吹曰「舍少」。次制十二筒,以之阮隃之下,聽鳳皇之鳴以別十二律。其雄鳴為六,雌鳴亦六,以比黃鐘之宮,適合。黃鐘之宮皆可以生之,故曰黃鐘之宮,律呂之本。黃帝又命伶倫與榮將鑄十二鐘,以和五音,以施《英韶》。昔古朱襄氏之治天下也,多風而陽氣畜積,萬物散解,果實不成。故士達作為五弦瑟,以來陰氣,以定群生。”此段著錄對后世諸多文獻影響極深,幾千年來關于音樂起源的問題皆延用“伶倫作樂”之說,此風不可避免的影響著中國古代音樂史著作和教材。

古代文獻關于上古時期出現的樂器,亦有諸多神話。

《世本·帝系篇》:“女媧氏命娥陵氏制都良管,以一天下之音;命圣氏為斑營,合日月星辰,名曰充樂。既成,天下無不得理。”

《呂氏春秋·古樂篇》:“昔古朱襄氏之治天下也,多風而陽氣畜積,萬物散解,果實不成,故士達作為五弦瑟,以來陰氣,以定群生。”

《世本·作篇》:“神農作琴,神農氏琴長三尺六寸六分,上有五弦,曰宮、商、角、徵、羽。神農作瑟。”

《世本·作篇》:“胡曹作冕。伯宗作衣裳。夷作鼓。伶倫作磬。尹壽作鏡。”

《天中記》:“帝伐蚩尤,玄女為帝制夔牛鼓八十面,一震五百里,連震三千八百里。”

《呂氏春秋·古樂篇》:“帝顓頊生自若水,實處空桑,乃登為帝。惟天之合,正風乃行,其音若熙熙凄凄鏘鏘。帝顓頊好其音,乃令飛龍作效八風之音,命之曰《承云》,以祭上帝。乃令鱓先為樂倡,鱓乃偃寢,以其尾鼓其腹,其音英英。”

這些文獻成書的時代皆在周代以后,以當時文字的普及程度,信息傳播的局限加上朝代更迭產生的不同立場,記述者很難保持客觀準確的歷史觀。

細細思考,無論是音樂的起源亦或是樂器發明和樂曲創作,很難在一時一事中即可得以確定。樂律本就是對樂音系統的數理歸納,樂音和樂器的出現不會是一時,歸納自然也不會是一時,傳說中的鳳凰神鳥一說更透出“附神”的傳統習慣。著名史學家顧頡剛層指出歷史文獻記載多來自于歷史“層累”而來。古史文獻在代代相傳層層堆積的累積的過程中逐漸失去其本來的面貌。音樂考古學家王子初先生提出,中國文獻的在傳承的過程中,除了層層累積之外,還有傳承者個人意識的篩選,作為出現在周代之后的文獻是否真正呈現史前史有待商榷。

二、現代學術著作中的“音樂起源”問題

筆者通過對學術界多部中國古代音樂史方向的學術著作進行統計,發現關于音樂起源部分的文獻多為空白或者延用“傳說”。

考古學在上世紀中后期才于中國興起,大量音樂文物及相關考古資料面世。十九世紀二十年代的葉伯和在其著作《中國音樂史》中,將古代音樂史分為四個時代:“發明時代、進化時代、變遷時代和融合時代”。涉及到音樂起源的為以傳說為主的“發明時代”,葉伯和先生在書中指出:“發明時期是從黃帝以前,說一切聲樂、樂器的起源,這時候雖然沒有充分的考證,也可以知道一點大概。”所列論據皆來自于文獻,因此史前史部分關于音樂起源問題依然采用 “引經據典”為原則的中國傳統治史方法,多為神話與傳說。

王光祈先生在《中國音樂史》中指出古籍中著錄的文獻雖然極有價值,但是現在所件的所有上古書籍,都不是同時期出版,而是在長達幾千年來反復重印的結果,被人傳寫錯誤和增刪都是難免的,其中古典典籍,如“《呂氏春秋》《史記》之類,其中所述,又往往是在著者所生年代一二千年以前之事,是否可靠,已屬疑問。因此對于古籍記載的信賴程度,至少必須要先打個折扣方可。”

音樂史學家楊蔭瀏先生認識到僅依靠傳統文獻治史有其極大的局限性,因此在中國音樂通史著作《中國音樂史綱》中引用了同期部分考古發掘資料和研究成果。《史綱》中史前史部分以商周社會為背景,其中“上古時期的樂器”及“周前的樂器”等部分,引用了殷墟發掘資料、唐蘭《古樂器小記》以及河南汲縣山出土編鐘的考證等。在描述史前社會“初民的樂舞”部分,楊先生引用了《禮記·郊特牲》中的“伊耆氏”、以及《呂氏春秋·古樂篇》中的“葛天氏”和“陰康氏”等三則的遠古傳說。在1981年出版的《中國古代音樂史稿》中,楊蔭瀏先生為了清晰史前社會音樂生活研究,大膽設立“遠古”編,并且將此編分為“概況”“音樂的起源”“傳說中的遠古音樂”“原始時代的樂器”四部分。在論述中引用了如江蘇吳縣梅堰骨哨、陜西長安縣客省莊陶鐘、山西萬泉縣荊村陶塤、甘肅臨洮寺洼山銅鈴等考古發掘資料,將音樂考古資料和文獻相互結合,增加論證的全面性和準確性。

著名音樂史學家李純一先生于1996年,文物出版社出版了《中國上古出土樂器綜論》。書中從音樂學角度對當時出土的音樂文物進行分析研究,也為史前史研究提供了全新的參考。1994年《先秦音樂史》出版,首章《遠古和夏代的音樂》中以大量考古資料為基礎,結合《呂氏春秋·古樂》等文獻,勾勒出遠古及夏代社會音樂生活內容。

此后的30余年,中國音樂通史類著作多達數十部,如劉再生的《中國古代音樂史簡述》,夏野的《中國古代音樂史簡編》以及徐元勇的《中國古代音樂史》等、其中多為教材,但是關于音樂起源這部分,學術價值未超越前人。其中劉再生在《中國古代音樂史簡述》中對音樂起源進行了總結,主要有如下幾種:勞動起源說;模仿自然說;巫術起源說;語言抑揚說;信號說;異性求愛說。但無論哪種觀點都有其合理性和局限性。

楊蔭瀏先生支持勞動說,他在書中指出音樂藝術的產生的條件來源于“勞動的進行”“語言的產生”“人腦的發達”。李純一先生也贊同這種觀點,他認為遠古時代的先民在狩獵前后,常進行模仿狩獵活動的跳舞活動,從而進行狩獵操練和鼓舞人心,或慶祝狩獵勝利,并抒發歡樂心情。劉再生先生認為音樂,其中一個起源起源于節奏的敲擊。這種敲擊來自于社會性集體勞動,對于鍛煉原始人類的節奏感有著不容忽視的作用。

通過全世界各地出土的音樂文物,可以發現最早的樂器為吹奏樂器和打擊樂器,其中骨笛、骨哨以及陶塤屬于多功能用器,既可用于生產勞動,也可用于音樂活動。王子初先生指出:“作為誘捕工具,先民們必須通過長期的摸索,學會并利用某些材料制成發音器具,去模仿誘捕對象的鳴叫聲。”

許慎在《說文解字》中所釋:“源,水泉之本也。”而音樂本質在于通過“節奏、旋律、和聲、力度、速度”等具體的表現要素來表現人的情感。每一要素對于音樂的發展都有不同的促進作用。也只有當工具通過以上音樂具體的表現要素表達人類情感時,才能成為真正的樂器。因此蒙昧文明的早期,音樂要素所擁有的獨特個性、以及人類思維和行為的復雜性,音樂起源問題難以簡單用單一因素概括。

三、音樂考古學視野下的音樂起源

近幾十年來,諸多音樂文物的出土推動了人們對傳統古代音樂史的重新認識,在音樂起源這一問題上有了重大突破。

2001至2002年,由中國科學院和重慶市奉節縣文物管理所組建的考察隊,對長江三峽奉節縣云霧鄉興隆洞進行了深入的考察和發掘,發現了距今約有14萬年之遙的石哨,經認定它既有可能是迄今已被發現最古遠的舊石器時代音樂文物,而“這一發現可能改寫人類音樂史”。

1987年,在河南省賈湖裴李崗文化遺址中陸續發現一批新石器時代早期的七音孔骨笛,經過碳14的檢測,這些骨笛的年代距今8200~8600年左右,從根本上大大提前之前學術界對音樂文化產生時間,直接證明傳統文獻中“黃帝命伶倫作樂”只是傳說。黃翔鵬先生等人,對其中一支骨笛(編號M282:20)進行了測音,得出結論這支骨笛的音階結構已經形成,至少為六聲音階,亦有可能是古老的下徵七聲調音階。這些骨笛經過人工打磨,開有7個音孔,演奏試驗表明,可以吹奏出較為復雜的七聲音階曲調。眾所周知,音階的出現屬于音樂藝術較高水平時期的產物。由此可見,這些骨笛是我國出土并確認年代最早的樂器,也屬于世界范圍內文明程度較最高的樂器。而后在河姆渡遺址出土的骨哨,大汶口遺址出土的鱷魚骨板以及山西襄汾陶寺遺址出土的最早木鼓都或多或少的證明在音樂起源時問題上,文獻傳說與考古實證有異。

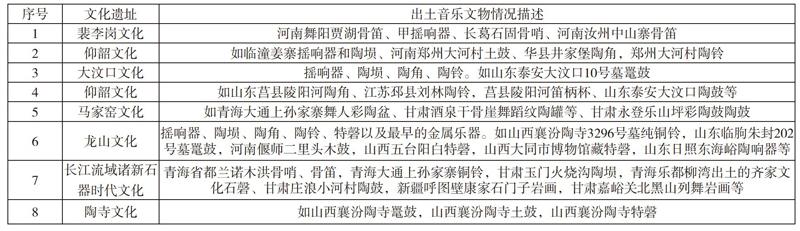

除了樂器出現時間與文獻不符外,在音樂起源區域研究方面,我們也可看出與傳統文獻出入較大。根據《呂氏春秋》記載,音樂應當起源于黃帝、伏羲生活的黃河流域。筆者通過近三十年出土的史前音樂文物的梳理,可以看出,音樂起源于各省多個文化圈。

通過表格對比可以發現,中國華夏文明的出現并不局限于“黃河文明”,在長江流域以及廣大的華南地區同時期也有文明的出現和發展,證明了中國史前文化為多元文化共存。大量音樂考古資料問世,需要更多的學者以史學的眼光進行研究,并對當前音樂史教材中的史前史音樂起源問題進行充實和糾錯,縮短教材與學術研究的距離,從而推動中國古代音樂史的積極發展。

需要強調的是,新石器時代的音樂文物是此時期藝術物質形態產生的證明,只能說明此時期音樂已經有所發展,音樂考古中所出現的樂器考古科學的證明該時期音樂發展的程度,并不能就此確認此時期音樂已起源。在史前史音樂起源的問題上,正如王子初先生所言:“說有容易,說無難”。

作者簡介:董靜怡(1979—),女,漢族,講師,河南省鄭州市,博士,研究方向:中國古代音樂史。