肖斯塔科維奇《第一大提琴協奏曲》中的“重音”運用手法

【摘要】毋庸置疑肖斯塔科維奇的《第一大提琴協奏曲》已被專業音樂學者指定為是典型的“肖氏”風格作品,幾乎沒有人在初次聆聽這部作品后否認它屬于肖斯塔科維奇,究其原因這很可能是由于其中強有力重音節奏、極具特色的音調式的動機、重復而固定機組旋律型等因素所決定的。本文將以“重音”為線索,從“旋律形態重音、力度重音、長音重音、重音與混合節拍的疊加使用”這四個方面分析其運用手法。

【關鍵詞】肖斯塔科維奇;《第一大提琴協奏曲》;節拍重音;節奏重音

【中圖分類號】J613.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A

“重音”的使用解讀在這部作品中具有一定的要求,適合的速度是聽覺系統能夠捕捉到重音的先決條件,例如將一個切分音的演奏速度放慢幾倍我們將無法感受到它的動力性,所以只有足夠快的速度作為支撐,重音才能發揮它的作用。在《第一大提琴協奏曲》中最具有動力性的當屬第一樂章Allegretto與第四樂章Allegro con moto,這種聽覺上的震撼和動力性推進的最大特點就是來自于重音的使用,如果細化重音的概念,又可以將其分為“節拍重音”和“節奏重音”。這是兩種截然不同的概念,前者是一個固定化的規律,多使用在具有規范節拍的傳統古典音樂中,后者是可以被標記在任何音符上的重音,不受到任何因素的影響,它的出現既可以規范的踩在每小節的第一拍的節拍重音上,也可以踩在非重音節拍上,從而與節拍重音形成沖突與對比,肖斯塔科維奇在這部作品中最喜歡的是將“重音”放在“節拍重音”上,以此高度體現樂曲的動力性布局。

一、旋律形態重音

旋律形態重音主要體現在樂曲中的核心主題旋律上安排演奏重音,從而得到突出主題情感增強樂曲進行的動力性效果,具體來說它是“旋律進行到一種特定的形態位置,或旋律中呈現某種規律性時,也可以形成一種節奏重音的效果。”說到旋律形態,其實在這部《第一大提琴協奏曲》中的四個樂章都有各自的主題旋律,尤其是第二、三樂章的整體基調為慢板速度,大提琴演奏的主題更具有抒情性色彩,但卻沒有用到重音。而第一、四樂章由于整體速度較快,還貫穿著“四音動機”的旋律,重音的使用在這里就被鮮明地突顯出來,如譜例1。

這是第一樂章中最開始出現的“四音動機”,雖然以 p的力度在低音區拉奏,但是由于每個音都是短促有力的上弓拉奏的跳音式重音,突顯了這個快速簡短動機的動力性,以至于呈示部中主部的所有“四音動機”都是用此標記。

在這個樂章中除了大提琴獨奏這個動機之外,圓號也是唯二的表現樂器,如譜例2,這是第一樂章的第133-136小節,由圓號開始吹奏“四音動機”,由于圓號的音色比較柔和,在這里作曲家將每個音都標記了重音,并標以 f 力度吹奏。在第四樂章的尾聲也出現了由木管樂器分別吹奏的“四音動機”并且也都是以重音或 f 的力度加以表現,因此在動機的表現上肖斯塔科維奇使連續的四個重音作為一個節奏組,從而形成強有力的推動力。

二、力度重音

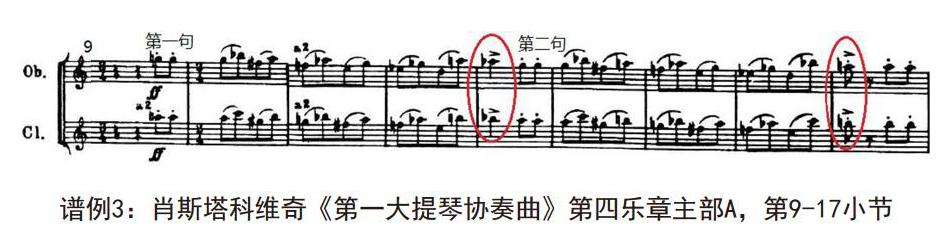

力度重音是演奏中最常見的也是最普通的重音標記,它既可以在主題旋律上演奏,也可以在一些裝飾性的伴奏音型上演奏,具體來說“力度重音是最典型意義上的重音,它是作曲家為了表現或表情的需要人為進行的力度的強調。這種重音主要表現在音樂的某一個節奏位置或時值上加進一個強音記號或是其他類似的力度加強記號,如‘sf‘>或‘▽”當然除了上述三點力度加強記號之外,一些特殊的音符演奏法也可以在聽覺上產生重音的效果,比如典型的二音連線,這種兩個音的連線在演奏時第一個音要強,第二個音要弱并且演奏的時值比本身的時值略短一些,這種用法在《第一大提琴協奏曲》的第四樂章的主部主題 A 中曾使用過,如譜例3。

這是由Ob.和Cl.齊奏的一段旋律,兩個樂句的開頭都是兩個相同的跳音,然后緊接著一連串的二音連線,雖然沒有在二音連線的開頭音標出重音記號,但是在實際演奏和聽感官事實上開頭音都是重音,末尾音都是輕音且略跳躍。這是一段2/4拍演奏的旋律,力度重音與節拍重音完美的重合在一起,但主要以八分音符為一組,重音出現的頻率相對頻繁,所產生的兩個八分音符的分組更為細小,不穩定程度較高,但動力性極強。

三、長音重音

長音重音顧名思義就是重音出現在小節中長時值的音符上,在音樂表演理論中又將此稱為緩急重音。最典型的長音重音類型就是“切分音”,根據音符時值的長度通常分為以16分音符和8分音符為主的“小小切分”,以8分音符和4分音符為主的“大切分”,以及以4分音符和2分音符為主的“大大切分”。人們通常在聽音樂時會不自覺的根據音符時值的長短來判斷節奏運動的特征,而就算在譜面上沒有給這些長時值音符標記重音,在聽覺感受上也會具有重音效果,但前提條件是速度不能過慢。“肖第一大提協奏”第一樂章呈示部中的副部 c 主題是一個(3+3)組成的對比二樂句樂段,如譜例4。

在兩個樂句的開頭兩小節采用的是前文所說的“力度重音”,并且恰好踩在“節拍重音”上,并且在3/2節拍中重音出現的頻率過于頻繁,造成的急促的不穩定感和前進的動力感,第96小節的前四個音是兩個音為一組的連續向下的小三度進行,并且用重音來強調第一個音,最后連續的下行四度音階依然是強調第一個音,接下去的97小節繼續重復前者。而后第98小節出現一個向下方小六度進行的“大大切分”的節奏型,并且強調末尾三個音,這就是二分音符時值上出現的長音重音;第二樂句開頭兩小節與第一樂句相同,但在最后一小節改為一個向上方減四度的“大大切分”節奏型。在這兩句規范的三拍子結構中,長音重音具有重要的作用,開頭兩小節的節拍重音與重音保持了一致性,有效地強化了節拍的結構功能,而在末尾小節卻與節拍重音不一致,用“大大切分”來與之形成對立關系,從而形成節奏運動的動力,推動音樂分發展。

除了切分音節奏型,在附點音符上使用長音重音也能夠使音樂的表現力大大增強。肖斯塔科維奇對于重音多采用混用的形式,如譜例5采用了規范的長音重音踩在節拍重音之上的使用方法。

這是肖斯塔科維奇《第一大提琴協奏曲》第四樂章插部C中的第一個c主題的第二樂句的片段的前6小節,其最主要的核心動機就是第140小節所呈現的三個八分音符的動機。他們都是單拍子下踩在每小節第一拍的力度重音,前兩個音符是一個先向上純四度,后下行小二度的,再與下一小節的第一個音構成小二度的連續下行小二度旋律。而在譜例的后三個小節還可以見到依次向上二度級進的八分附點十六的上行旋律音型,這是長音重音在節拍重音的附點八分音符的使用,急促有力的附點音型為核心,加上連續的附點節奏,頻率為每一小節的重音讓樂曲增添了無窮的動力,帶給人一種勇往直前的勝利感。

四、重音與混合節拍的疊加使用

混合拍子也稱作不對稱拍子,主要是將二拍子、三拍子這兩種不同強弱規律的拍子串聯在一起使用,在小節內的強弱拍規律形成一種不對稱的感覺,將音樂中的原本的節拍重音形成的規律打破,給人參差不齊的節拍效果。在“肖第一大提協奏”中對于節拍的運用也是復雜多變的,在這部作品的四個樂章中都可以見到混合拍子與單拍子、復拍子穿插在一起的混合使用。當然,這種創作手法并不是在這部作品中首次運用,在肖斯塔科維奇以往的作品中也隨處可見這種拍子混用的手法,比如在他的《第四弦樂四重奏》當中就出現過(3/4+5/4+4/4)三種拍子依次循環出現的手法。這種節拍變換復雜的樂曲,節拍的交替頻率通常是很高的,沒有特別明顯的規律,突出了小節、音值的長短參差不齊,在這種情況下交叉著重音的變換節拍效果,是一種打破小節體系節奏規律的重要手段。

在“肖第一大提協奏”中作者根據旋律內容的變化,將復雜的節拍組合與樂曲中的符點、切分等音型構架在一起,無論是從文本譜面,還是聽感官都呈現出一種“眼花繚亂”氛圍。比如在第一樂章中再現部的副部主題b是由圓號吹奏的一段旋律,如譜例6。

這段旋律是《第一大提琴協奏曲》第一樂章再現部的副部b主題,這一主題旋律在呈示部已經出現過,但此處將主奏樂器換成圓號。從譜例 16 中可以看出(2/2+3/2)的混合節拍交替出現,它們的單位拍時值保持一致,只是在拍數上變換。這是最常見的變換節拍形式,根據每個小節拍數的變換,使節拍重音的規則削弱,打破了以往的固定模式,以此出現了二、三拍子的不規則交替進行。在樂譜上可以看出重音都是出現在3/2拍的中間兩個音,它們都是旋律相同的上行“小二度”音型,從這一點也可以看出作曲家本人對于小二度的喜愛程度如此之深,不僅運用小二度組合“四音動機”而且又將它完美的安插在隨后的各個主題之中。這種通過在混合拍子中使用“小二度”重音的做法也大大增強了樂曲整體結構的支撐。

在這部作品中隨處可見混合節拍的使用,筆者僅是將其中最有特點的一個片段展示出來,在樂曲的第三樂章——華彩樂章中,混合拍子幾乎貫穿全曲,主要是以四分音符為一拍的(3/4+5/4+4/4)混合拍子疊加為主,由于是大提琴獨奏炫技的樂章,這種創作手法增強了獨奏樂器的難度,也體現了傳統華彩段落的精髓。

參考文獻

[1] 張巍.論節奏結構的重音[J].音樂藝術,2007(2).

[2]錢仁平.肖斯塔科維奇交響曲賞析[M].長沙:湖南文藝出版社,2000 .

作者簡介:楊怡文 (1994—),女,黑龍江省齊齊哈爾市,碩士研究生在讀,研究方向:音樂與舞蹈學-西方音樂研究-作品分析專業。