太陽風(fēng)暴前的平靜

編譯 高斯寒

科學(xué)家攻克了一個燙手的難題:平靜的太陽何時會變得狂暴?

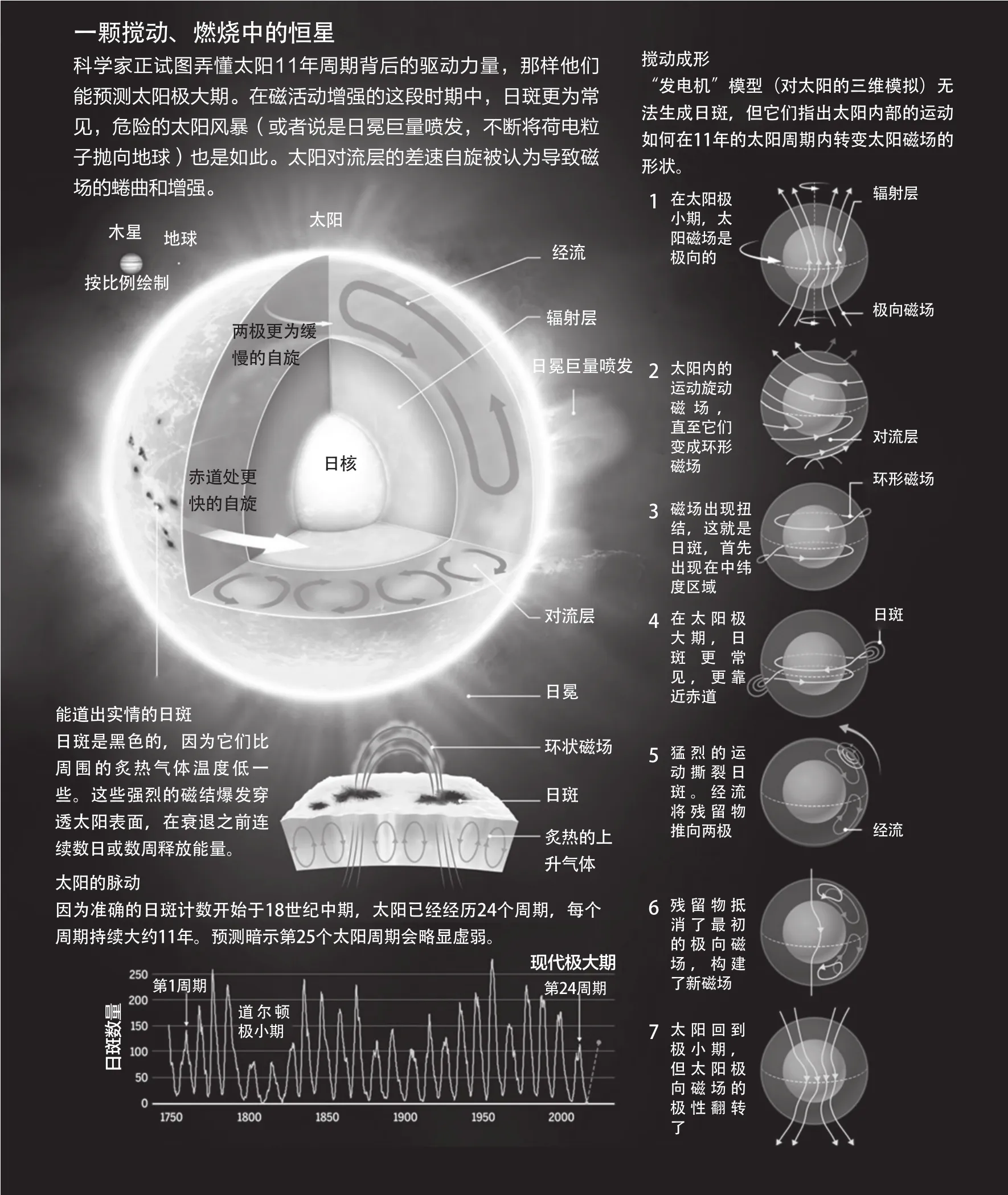

2014年10月以紫外光見到的狂暴、活躍的太陽——這個時間接近太陽11年周期中的太陽極大期。隨著太陽接近太陽極小期,科學(xué)家正在試圖預(yù)測下一個太陽極大期的時間與強度

整個二月里,太陽幾乎都毫無斑點,成為一個光滑的圓圈,內(nèi)部填滿金黃色。太陽上次如此缺少日斑還是在十多年前——日斑也被稱為太陽黑子,是像地球一般大的黑色磁結(jié)(magnetic knot),也是太陽脾氣的標(biāo)記。然而在表面之下,極端的轉(zhuǎn)變正在進(jìn)行中。在大約5年內(nèi),太陽會充斥日斑,更加容易出現(xiàn)磁活動的猛烈爆發(fā)。接著,距今算起的大約11年后,太陽周期會宣告結(jié)束:日斑會逐漸消失,太陽會再次變得平靜。

三月初,12位科學(xué)家抵達(dá)國家大氣研究中心(NCAR),預(yù)測太陽何時會達(dá)到巔峰,會變得多么難以馴服。隨著日光被樹上的積雪反射,從會議室的高窗射入,第25太陽周期預(yù)測工作小組進(jìn)入正題。美國宇航局(NASA)與美國國家海洋及大氣管理局(NOAA)從1989年起就資助了這些工作小組,旨在弄清是什么力量驅(qū)動為期11年的太陽周期,找到預(yù)測周期的評估方法。但這并不僅僅是為了履行學(xué)術(shù)職責(zé),軍方、衛(wèi)星運營方、供電行業(yè)都想知道太陽對于未來有何計劃,因為荷電粒子的耀斑和爆發(fā)(這些標(biāo)志了太陽極大期)會損害他們的技術(shù)產(chǎn)品。

用肉眼能看見日斑,但直到19世紀(jì)中期,天文學(xué)家才意識到,日斑按照一種粗略的日程出現(xiàn)又消失。它們最早出現(xiàn)在太陽的中緯度地區(qū),接著快速增加,在大約11年的周期里朝著赤道遷移。1848年,瑞士天文學(xué)家約翰·沃夫(Johann Rudolf Wolf)發(fā)表了一份日斑觀測記錄,確認(rèn)1755—1766年為“第一周期”,也就是有可靠計數(shù)起的第一個太陽周期。他接著創(chuàng)造出一條公式,用于計算每天的日斑數(shù)量——這項略為主觀的技術(shù)已經(jīng)發(fā)展為一種計算方法,如今被用來整合數(shù)個世紀(jì)中的數(shù)據(jù)集。

然而,周期反復(fù)無常。有時,太陽會平靜上數(shù)十年,連續(xù)數(shù)個周期內(nèi)的日斑數(shù)都很少——正如19世紀(jì)所謂的道爾頓極小期里發(fā)生的情況。NCAR的科學(xué)家聚集起來正是為了預(yù)測這樣的變化。問題在于,沒人——在這間房內(nèi)或在別的地方——真正知道太陽是如何運行的。

大多數(shù)模型都抓取一部分現(xiàn)實,但沒有一種模型能拼湊出整個謎團。工作小組上一次開會是在2007年,當(dāng)時科學(xué)家們評估了數(shù)十種模型,得出一個遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱不上完美的預(yù)測。該預(yù)測未估中2014年4月的太陽極大期,誤差將近一年,也沒有預(yù)見到過去這個周期的總體虛弱程度。這支工作小組匯聚了頂尖的太陽科學(xué)家,可依然不知道它是否會做得更好。

隨著NCAR的時鐘滴答滴答地走向開始時間,小組成員尷尬而沉默地坐著,手里攥著可堆肥降解的咖啡杯。他們知道接下來的4天里會有什么事:為了物理學(xué)和直覺、信念和數(shù)據(jù)、相關(guān)性和起因爭論不休。這次集會蒙上了緊張的陰影:NCAR下屬的高海拔天文臺(HAO)臺長斯科特·麥金托什(Scott McIntosh)在會議室上方有間辦公室,他對太陽周期的驅(qū)動力量以及如何預(yù)測太陽周期持有一套非正統(tǒng)觀點。但麥金托什因為直言不諱和出言挑釁未被邀請參加小組會議,盡管有一位合作者會介紹HAO的研究。

上午八點半,認(rèn)真的小組領(lǐng)導(dǎo)人道格·比澤克(Doug Biesecker)歡迎參與任務(wù)的每個人。他們的任務(wù)是清點許多理論模型,對于下個太陽周期達(dá)成共識。比澤克在NOAA的“太空氣象預(yù)測中心”工作,每天不管天氣如何都踩腳踏車上下班。“從學(xué)界獲得的認(rèn)知需要綜合成某些理論上正確的東西。”比澤克說,“但你知道,我們怎么能知道什么會是正確的?”

他們無法知道。

仿佛是要證明這一點,14個令人驚訝的日斑突然出現(xiàn),在很久以來一直平淡無奇的太陽表面上翻滾騷動。

甚至在最平靜的日子里,太陽仍然在攪動。受到日核中的核聚變刺激,太陽是一個炙熱的荷電粒子(或稱為電漿)構(gòu)成的球體,一直攪動不息,所產(chǎn)生的電流反過來引發(fā)了磁場。在太陽內(nèi)部深處,有一個致密的輻射層,光子在那兒緩慢地竭力找出一條出路。在某個時刻——在太陽外側(cè)的1/3 ——電漿冷卻到足夠的程度,允許對流的產(chǎn)生,以這種好似沸騰的運動將能量攜帶到太陽表面。在對流層,太陽的旋轉(zhuǎn)有所差別:在赤道上的旋轉(zhuǎn)速度比兩極的旋轉(zhuǎn)速度更快。結(jié)果產(chǎn)生的剪切運動導(dǎo)致磁場的伸展與扭曲,并加強了磁場——這個過程又以某種方式影響了11年的太陽周期。纏結(jié)在一起的磁場線有時猛然突破對流層,從太陽表面突出,形成日斑。

太陽的強弱起伏影響了地球。地球上層的大氣吸收了太陽的紫外線,這些紫外線在太陽極小期會稍有黯淡。那導(dǎo)致大氣層的降溫和收縮,降低了低飛衛(wèi)星的摩擦力。在平靜的太陽周期里,衛(wèi)星運營方假定他們的衛(wèi)星會在軌道中停留得更久——而因為太空垃圾會有同樣的變化,撞擊的風(fēng)險隨之增大。太陽的磁場也在太陽極小期變?nèi)酰@對衛(wèi)星構(gòu)成另一種威脅。變?nèi)醯拇艌鲎钄r的銀河宇宙射線變少,這些高能粒子能對衛(wèi)星的電子器件造成比特位反轉(zhuǎn)。

相反,在太陽極大期時,太陽的加熱讓地球上層的大氣膨脹,而且太陽常常出現(xiàn)閃焰,釋放出粒子。它們不像銀河宇宙射線那么高能,但它們突然洶涌而來。比澤克說,在太陽極大期,這些荷電粒子構(gòu)成的“日冕巨量噴發(fā)”出現(xiàn)的頻繁程度是極小期時的10倍。太陽放射出這些荷電粒子數(shù)小時或數(shù)日之后,粒子沖入地球的磁場,引起能持續(xù)數(shù)日的地磁暴。這些地磁暴能干擾通訊,中斷航天器與導(dǎo)彈的追蹤,歪曲GPS的測量。它們也能在電網(wǎng)中誘發(fā)強電流,破壞變壓器和其他設(shè)備。高海拔地區(qū)的空勤人員——尤其是靠近兩極的地帶——可能遭遇到傾瀉而下的太陽高能粒子,面臨罹患癌癥的風(fēng)險。

所有這些可能都增加了工作小組預(yù)測的實際重要性。“假如你設(shè)計一臺要工作10~12年的衛(wèi)星,你需要考慮太陽周期。”數(shù)位全球公司負(fù)責(zé)任務(wù)運作的副總裁邁克爾·馬丁內(nèi)斯(Michael Martinez)說道,這家位于科羅拉多州威斯敏斯特的公司制造高分辨率成像軌道衛(wèi)星。衛(wèi)星設(shè)計師需要確定,在太陽接近極大期時,一顆衛(wèi)星有足夠的推進(jìn)燃料來對抗膨脹的大氣層帶來的摩擦力,他們也需要防護(hù)衛(wèi)星上的電子器件,讓它們免受太陽粒子的破壞。

最令人擔(dān)憂的是出現(xiàn)大型太陽風(fēng)暴的前景,就像1859年的卡靈頓事件那樣。在那次太陽風(fēng)暴中,太陽噴射出數(shù)十億噸的荷電粒子,導(dǎo)致在加勒比海地區(qū)那么偏南的地區(qū)都出現(xiàn)極光,在電報線中產(chǎn)生電流,它的威力足以電擊到接線員。如今,這樣的太陽風(fēng)暴對計算機和通信的影響會很可怕。金融交易系統(tǒng)可能崩潰。供電和供水系統(tǒng)可能輕易地停止運行。“大概很快就會像電影《饑餓游戲》中那樣。”麥金托什說。

麥金托什并不質(zhì)疑為未來做好準(zhǔn)備的需要,但他對工作小組的研究方法持懷疑態(tài)度。實際上,他認(rèn)為小組的工作前提——預(yù)測日斑的興衰——是錯誤的。日斑和太陽周期本身只是太陽內(nèi)部上演的一個依然神秘的故事的征兆而已。

莉卡·古哈塔庫爾塔(Lika Guhathakurta)是一位來自NASA埃姆斯研究中心的小組觀察員,她贊同上述觀點。“日斑不是哪種事物的物理表征。”她在早上的介紹性演講之后說道,“事實上我們已經(jīng)將它當(dāng)成一種代表,這個事實本身才有點兒代表問題所在。”她和麥金托什認(rèn)為,使用日斑——一種副效應(yīng),而非起因——來預(yù)測太陽未來的表現(xiàn),這就像試圖通過查看流鼻涕的鼻子就猜想出細(xì)菌致病論。

但因為小組成員已經(jīng)特地聚到一起預(yù)測日斑的數(shù)量,他們還是繼續(xù)工作,在接下來的4日內(nèi)評估了大約60種模型。每一種模型預(yù)測了太陽極大期的日斑數(shù)量以及太陽極小期和極大期的出現(xiàn)時間。

這些模型中有許多依賴于“先兆”——也就是可觀測到的代用指標(biāo),它們與日斑類似,已經(jīng)被經(jīng)驗證明在預(yù)測太陽極大期的時間或量值時很有用。最常用的一個代用指標(biāo)是太陽極小期時太陽兩極的磁場強度。通過測定太陽表面上的原子如何吸收某些波長的光,天文望遠(yuǎn)鏡能測量出磁場強度。弱磁場通常預(yù)示著平靜的太陽周期,因為太陽兩極的磁場代表了萌芽,會作為日斑擊穿太陽表面,進(jìn)而變成下一個太陽周期內(nèi)的活動。小組成員羅伯特·卡梅隆(Robert Cameron)是馬克斯·普朗克太陽系研究所的太陽物理學(xué)家,他表示在大約四輪太陽周期的直接觀測與一個多世紀(jì)的間接數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,兩者的相關(guān)性“良好,具備高度的統(tǒng)計顯著性”。

其他先兆模型依賴于太陽周期對地球的影響。譬如在過去170年里,全球天文臺已經(jīng)追蹤到地球磁場的擾動,這些擾動在太陽極大期往往出現(xiàn)得更加頻繁。迪恩·裴斯內(nèi)爾(Dean Pesnell)是NASA太陽動力學(xué)天文臺的項目科學(xué)家、戈達(dá)德太空飛行中心研究員。他表示,借助測量地球的某種值而不是測量太陽的某種值,方法前進(jìn)了一步,“他們有參差不齊的記錄。”

另一種手段類似于氣候預(yù)測:采用基于物理學(xué)的太陽模擬來預(yù)測太陽會如何演化。模型結(jié)合了電磁學(xué)和流體動力學(xué),從太陽當(dāng)前的狀況著手,計算出太陽在周期內(nèi)的演化。小組成員瑪麗亞·韋伯(Maria Weber)是芝加哥大學(xué)研究員,她認(rèn)為這些模型在改進(jìn)中。日益增加的計算能力和更好的算法意味著科學(xué)家能在幾小時內(nèi)運行完模擬,而在10年前,這種工作量會耗費數(shù)周時間。他們也有更多的測量結(jié)果來校準(zhǔn)模型:不只是日斑數(shù)量和對太陽兩極磁場的測量,還包括日震學(xué)數(shù)據(jù)(對太陽震動的測量,能捕捉到太陽表面之下電漿流動的情況)。

太陽磁場的形狀是如何隨著太陽周期而變化的?這些“發(fā)電機”模型提供一窺究竟的機會。一開始,磁場是極向的,磁場線從一極通向另一極,就像長條磁鐵的磁場線那樣。但隨著太陽的差速自轉(zhuǎn)將磁場攪和在一起,它的外形變得像環(huán)形,就像甜甜圈一樣包圍著恒星。“就在那時,磁性明確地創(chuàng)造出日斑。”韋伯說。

久而久之,“經(jīng)流”——也就是對流層內(nèi)赤道與兩極之間的循環(huán)——將這些表面的磁場引回到太陽兩極,把環(huán)形場轉(zhuǎn)變回極向磁場。盡管這些模型能重現(xiàn)基本的11年周期,但韋伯說,它們?nèi)匀挥幸粋€大缺點。“沒有一個發(fā)動機模型能實際生成日斑。”韋伯說。模型建立者采用強環(huán)形磁性作為日斑生成帶的替代。

還有其他模型像陰謀論者一樣尋找關(guān)聯(lián):只要有所發(fā)現(xiàn),哪兒找到的都行。一種模型審視三個周期前日斑數(shù)量下降與當(dāng)前周期的峰值如何相關(guān)。另一種模型將前一個周期的長度與日斑最小值聯(lián)系起來。“并沒有用到很多物理學(xué)知識。”小組成員瑞秋·豪(Rachel Howe)承認(rèn)道,她來自英國伯明翰大學(xué),接受了評估統(tǒng)計模型混雜性的任務(wù),“也沒有多少統(tǒng)計復(fù)雜性。”

來自西南研究院博爾德分部的小組成員安德烈斯·穆尼奧斯-哈拉米略(Andrés Mu?oz-Jaramillo)贊同瑞秋的看法。“不存在與太陽物理學(xué)的任何關(guān)聯(lián)。”他受挫地說道。麥金托什到現(xiàn)在已經(jīng)從辦公室走下樓,出現(xiàn)在會議室門口,他的回應(yīng)更加直言不諱,“你們試圖拋棄命理學(xué)?”他假笑地說道。

5月,NASA的太陽動力學(xué)天文臺見到一顆毫無斑點的太陽。此時的太陽正在接近太陽極小期

“那就是一些科學(xué)出現(xiàn)的方式。”莉莎·厄普頓(Lisa Upton)抗議道,她是工作小組的聯(lián)合主席,也是位于弗吉尼亞州亞歷山德里亞的“太空系統(tǒng)研究公司”的一位物理學(xué)家,“你發(fā)現(xiàn)一項令人費解的定量關(guān)系,你一點也不明白,可是后來你以模型展示了它的物理學(xué)意義。”

比澤克也承認(rèn)了這種觀點。“但我們其實尚未發(fā)現(xiàn)一種看起來有用的模型,”他說,“我們已經(jīng)研究了數(shù)百年。”

讓麥金托什惱怒的是,工作小組權(quán)衡著他認(rèn)為靠不住的諸多模型。麥金托什求學(xué)時沒有學(xué)習(xí)天體物理學(xué),而是聚焦于數(shù)學(xué)和物理學(xué)。他對于太陽的運行機制有一套自己的見解,而且這套見解并非出自某種熱門模型。

大約2002年時,麥金托什開始將太陽的亮度特征分類編目,在極紫外圖像中,太陽外層大氣(或稱為日冕)看上去像發(fā)光的電漿中漂浮的浮標(biāo)。他發(fā)現(xiàn)這些亮點沿著與日斑相似的路徑掠過太陽,除了在它們奔赴赤道之前,它們起始的位置更高,大約在緯度55°處。麥金托什假設(shè),日斑和亮點反射了磁通量的平行帶,在每個太陽周期開始時,它們出現(xiàn)在高緯度位置,接著像鐘表裝置一樣運轉(zhuǎn),于周期末尾在赤道相會。然而,亮點可能是對磁通帶的更好標(biāo)記——與太陽內(nèi)部深處進(jìn)行的活動有著更緊密的關(guān)聯(lián)。

在上一次太陽極大期時,他觀察到亮點——可能就是磁通帶——重疊于赤道。麥金托什將這種相遇稱為“終結(jié)者”,因為他認(rèn)為在那一刻,兩條磁通帶(有著相反的磁極性)相互抵消,標(biāo)示11年太陽周期的突然結(jié)束和下一周期的啟動。但因為太陽的北磁極和南磁極在每個太陽周期結(jié)束時倒轉(zhuǎn),麥金托什更喜歡討論延長后的22年周期。他希望通過弄懂磁通帶,科學(xué)家最終將能夠推出可信又準(zhǔn)確的預(yù)報。

研究團隊仍然在努力去弄懂,這些假定的磁通帶為何會形成。2014年發(fā)表在《天體物理期刊》(The Astrophysical Journal)的一篇論文中,麥金托什與同事們闡述了他們最靠譜的猜測:對流層底部附近的巨大旋動胞形成磁通量管道,那些管道又以活動帶的形式出現(xiàn)在太陽表面上。

在他們進(jìn)行研究時,他們發(fā)現(xiàn)自己并不孤單。早在20世紀(jì)80年代,其他科學(xué)家已經(jīng)在《自然》中發(fā)表過論文,基本上形容了一模一樣的想法。但那份研究工作最終消失,鮮有人知。如今,將太陽周期延長成22年的想法再次在一些科研人員中流行起來。高海拔天文臺的科學(xué)家毛蘇米·迪克帕提(Mausumi Dikpati)最近在《自然》發(fā)表了一篇建構(gòu)在麥金托什想法上的論文。她提出的假設(shè)是磁性帶還產(chǎn)生了“磁性壩”,阻擋了堆積的電漿。當(dāng)磁性帶相會,消滅了彼此,磁性壩隨之崩潰。電漿以300米/秒的速度從赤道翻滾地涌向中緯度,迪克帕提稱之為“太陽海嘯”。這股電漿波浪驅(qū)使磁場來到太陽表面,在數(shù)周后生成下一周期的首批日斑。

迪克帕提作為工作小組的顧問,向小組成員遞交了這份研究。到了這時,小組成員在投票之前有許多要考慮的。

到了最后一天,積雪已經(jīng)從松樹上融化。工作小組是時候做出預(yù)測了。比澤克在小組成員面前站起身時,面容倦怠。“與一組個人預(yù)測相比,專家形成的共識常常是對某個系統(tǒng)的未來狀態(tài)的更佳預(yù)測。”他說道。

當(dāng)小組成員肅穆地投票時,麥金托什再次徘徊在門口。成員們以本能評估各個模型,以此為基礎(chǔ),對一種不確定性做出預(yù)測和估量。比澤克盡職地排列好各種估量結(jié)果,得出日斑的峰值范圍:95到130。這意味著弱周期,但不一定必然如此,它比上一個周期強大多了。對于極小期的時間,他投票時做了一模一樣的選擇。專家的共識是下一次太陽極小期會出現(xiàn)在2019年7月到2020年9月之間。太陽極大期會出現(xiàn)在2023年到2026年之間。

麥金托什私下也做出自己的預(yù)測:在2023年中,日斑數(shù)達(dá)到155的峰值。他承認(rèn)自己可能出錯。但他希望,一次成功的預(yù)測會給他的模型贏取一些接納度。“假如預(yù)測成真,”麥金托什說,“在某個時候,某個人必須坐直身,注意到它。”

到底誰才是對的?答案要多年后才知曉。與此同時,事實證明,接近極小期的太陽一如既往地令人驚訝。前一晚,活動區(qū)域的日斑連續(xù)噴發(fā)了一小時。來自日冕巨量噴發(fā)的粒子會在數(shù)日內(nèi)抵達(dá)地球。

當(dāng)工作小組準(zhǔn)備著它的預(yù)測、讓文字措辭完美無瑕的同時,無論你準(zhǔn)沒準(zhǔn)備好,太陽風(fēng)暴都沖向地球而來了。