在布爾諾的第2次演講中孟德爾報告了遺傳學法則的發現*

李鳳英 耿甜甜 陳 紋 韓建山 孫 坤 張 輝**

(西北師范大學生命科學學院 甘肅蘭州 730070)

孟德爾1865年2月在布爾諾會議發表第1次演講之后,于1865年3月在布爾諾會議發表第2次演講。孟德爾第1次演講提出了單位性狀傳代的數量關系,并首創了單位性狀的顯、隱性比值分析法,對種間性狀的連續傳代特征進行了比較,驗證了先驅們認為多代回交的“返祖趨勢”比連續自交的速度更快的觀點[1]。孟德爾在第1次演講取得圓滿成功后,又進行了第2次演講。

1 布爾諾當地報紙對孟德爾第2次演講內容的報道

與孟德爾的第1次演講一樣,當地報紙如Neuigkeiten《布爾諾日報》和M?hrischer Korrespondent《馬拉維亞通訊》等都對孟德爾的第2次演講做了廣泛的報道[2]。布爾諾日報對演講內容的報道更為細致,以下是根據布爾諾學術會議對孟德爾第2次演講通訊報道原文的翻譯:

“會議在副主席Karl Theimer先生的主持下開始,在報告了自上次會議以來收到的捐贈和交流文章之后,孟德爾教授繼續發表了關于植物雜種的第2次演講。接著他上月演講的線索,孟德爾講述了關于(生殖)細胞形成、受精及產生種子的一般法則,特別是雜種的情況,這些從他已經實施的雜交實驗中得以反映,他聲稱明年夏天還將繼續。

演講結束時他說在過去的幾年里為了獲得其他的雜種,他也利用許多自己命名的相關植物進行了人工雜交實驗,令人滿意的實驗結果不僅鼓舞著自己繼續實驗,他也愿意(在適當的時候)做進一步的詳細匯報。

Von Niessl教授對這次非常受歡迎的演講進行了補充,他利用顯微鏡曾經觀察過真菌、苔蘚和藻類中的雜交,(推測)進一步(利用顯微鏡的)同樣的觀察不僅能支持(孟德爾)已有的假設,也許還能提供更有趣的闡釋。Makowsky教授還發表了一個有關礦物質的報告。令人高興的是,這個活躍的學術組織吸納人們積極參與,(會上)有10人當選為學會會員。”

2 孟德爾第2次演講的內容及意義

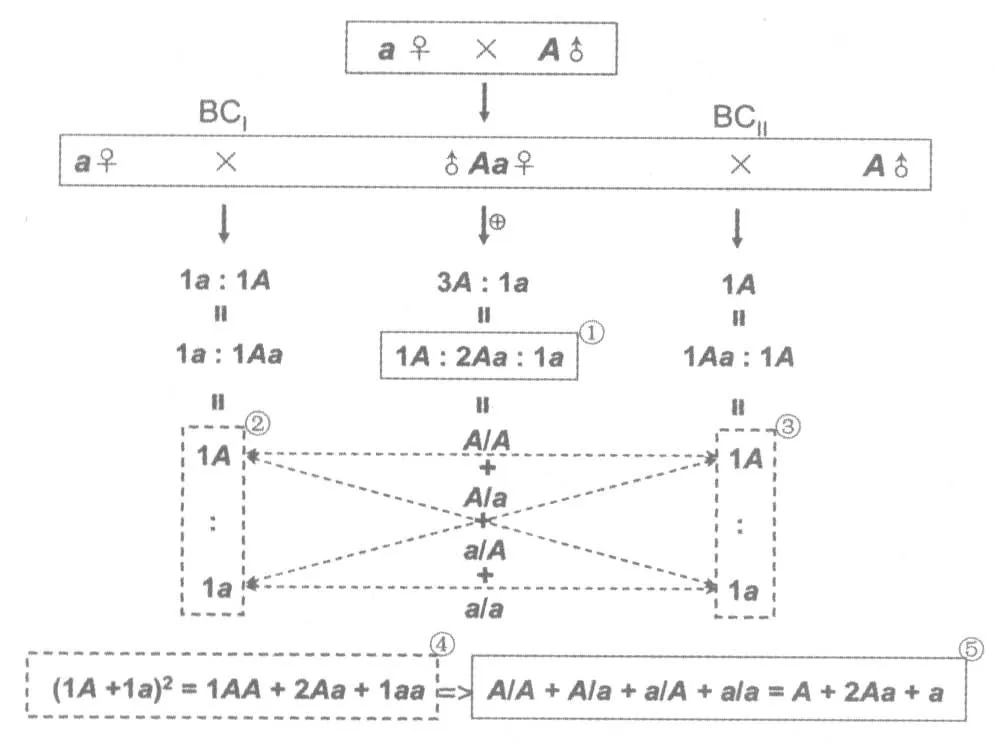

孟德爾本次演講的研究對象聚焦于攜帶決定單位性狀遺傳因子的不同的豌豆生殖細胞。結合自己的雜交實驗,孟德爾提出了“關于生殖細胞的形成、受精結合的方式,及后代種子的性狀發育的一般法則”的觀點[3]。在缺乏直接的細胞生物學觀察的情況下,他在講述生殖細胞、受精及種子等之間的關系時,能利用的只能是在雜種自交及回交實驗中所獲得的具有完全顯性特征的相對性狀的數量關系。這就需要對第1次演講的實驗內容進行回顧和復述。Olby推測孟德爾應該繼續對第1次演講中從F1到F2實驗數據的復述[4]。孟德爾只有完整地回顧F1和F2的實驗內容,及對BCⅠ和BCⅡ實驗結果的復述,才能獲得關于生殖細胞類型及受精結合方式等過程中的數量關系,如圖1所示。

圖1 孟德爾首次發現的關于生殖細胞、受精與種子發育的一般規律[1]

①式表示F2中雙親與雜種之間的比值關系;②式和③式分別表示根據BCⅠ和BCⅡ推斷出的雜種Aa作為雄性親本和雌性親本時,雄性生殖細胞和雌性生殖細胞都具有等比例的2種類型A和a(孟德爾論文中沒有對表示性狀的字母和表示生殖細胞的字母進行區分,此處遵照原作的表示方式);④式為兩數和的平方公式;⑤式為孟德爾用于表示遺傳學定律的修改版的兩數和的平方公式;虛線為雌、雄生殖細胞的4種可能的結合途徑;A/A,A/a,a/A與a/a表示種子的 4 種組合類型(基因型)。

回交實驗BCⅠ和BCⅡ的數據結果體現了雜種作為父本和母本時產生的花粉和卵子2種生殖細胞的類型都為A+a,只要假設受精過程中2種生殖細胞的結合方式是隨機的,則可解釋自交中1∶2∶1和 3∶1分離比的出現(圖 1)。 兩數和的平方公式將自交實驗結果和回交實驗內容連接起來[5],啟發孟德爾建立了關于雜種性狀以“決定因子”通過生殖細胞進行傳遞的“一般法則”。這種所謂的 “一般法則”在雜種自交時的數學表達式為:

A/A+A/a+a/A+a/a=A+2Aa+a

這就是孟德爾在其豌豆雜交實驗中得出的最基本的遺傳規律,是孟德爾本次演講的核心內容[1,6]。 此處他稱之為“生殖細胞形成、受精及種子發育的一般規律”(即現今所說的遺傳學規律),并非雜種個體所特有。35年之后的de Vries和Correns仍然分別稱之為“雜種的分離法則”和“關于雜種后代行為的孟德爾法則”。孟德爾在發表的論文中將自己的發現稱為“一種普遍適用的控制雜種形成和發育的規律”。

可以推測,孟德爾將自己的發現分2次演講,不是會務組的要求,而是他本人的有意安排。第1次整體介紹了實驗框架,比較了性狀的宏觀傳代特征。而第2次演講是對成對遺傳因子在生殖過程中跨代傳遞時彼此分離與隨機組合的遺傳發育微觀規律的闡釋。可見,第2次演講既是對第1次演講內容的拓展和演繹,又為前者提供了完美的解釋,二者統一在對同一研究目標由表及里、從宏觀到微觀的分層處理和推進介紹的過程之中。第2次演講內容雖然僅是一個尚未驗證的科學假說,但的確是整個研究的最大亮點和創新點,也是整個演講匯報的落腳點和高潮,是孟德爾關于遺傳學誕生的一次公開闡釋。這一闡釋早于孟德爾1866年正式發表的論文《植物的雜交實驗》,因此,此次演講才真正標志著遺傳學定律的首次面世。

當然,與會者和孟德爾本人一樣,都認為關于生殖細胞層面的描述內容還只是一種假設。不論是被證實還是被證偽,都需要利用顯微鏡對植物的生殖過程進行精細的觀察。再者,孟德爾闡述的是一個抽象的數理公式,缺乏肉眼可見的觀察證據,特別是孟德爾的發現超越了減數分裂、隨機受精等細胞生物學的發展,因此與會者回應寥寥,甚至被歷史的灰塵湮沒達35年之久。在這種觀點未被廣泛接受的情況下,即便是Von Niessl教授補充了自己在低等植物中對雜交現象的觀察,但其還遠沒有到揭示植物減數分裂及受精作用等生命過程的水平,他的補充很大程度上還只是淺層次的。

3 結語

孟德爾深知需要更多種間雜種的證據以探究“豌豆規律”的普適性,所以他在1863年停止了豌豆的實驗工作,開始尋找其他合適的物種進行同樣的雜交實驗。在1866年發表的論文中,他補充說自己在菜豆等其他豆科植物中的實驗數據獲得了與豌豆相似的結果。在后來與Nageli的頻繁通信中他講述了自己還在山柳菊、水楊梅、薊屬、蒲包花、玉米、耬斗菜、柳穿魚、桂竹香、旱金蓮、紫花牽牛等植物中試圖重復豌豆的工作[7-8]。因此,孟德爾將自己的論文題目命名為《植物的雜交實驗》,而不是一般認為的“豌豆的雜交實驗”[9]。 當然,孟德爾發表論文時需要將2次的演講內容整合為一篇結構完整的論文,需要一定程度的修改編排和二次加工。事實上,人們很早就注意到了孟德爾可能對其原始數據進行過一定的修改[9]。但是,近 150 年以來,從 de Vries、Correns、Bateson 到Fisher、Stern、de Beer、Orel、Olby 等[3-4,6-10],人們總是通過引用或參考孟德爾1866年發表的《植物雜交實驗》論文,認識孟德爾的工作及研究遺傳學的起源,而長期忽視了孟德爾在布爾諾會議的學術演講,這也是至今人們對孟德爾的工作存在諸多困惑和爭議的主要原因之一[3-4]。本文參考當年對孟德爾演講的通訊報道,分析了孟德爾第2次演講的具體內容,強調孟德爾是用數學模型呈現了自己發現的遺傳學法則。這一點對于還原遺傳學的原初形態、探究遺傳學的起源與發展有著非常重要的意義。