“探究根向地性的產生機制”高三復習課教學*

邱 陽閆 霞

(1北京市第九中學 北京 100041 2北京市第一0一中學 北京 100091)

1 理論依據

建構主義學習理論[1]提倡探究性學習,在教學過程中,教師為學生創設問題情境,引導學生不斷發現問題和解決問題。教師提供一定的方法和依據,指導學生通過小組合作等方式進行學習活動。《普通高中生物學課程標準(2017年版)》要求培養學生的學科核心素養,包括生命觀念、科學思維、科學探究和社會責任[2]。

在“探究根向地性的產生機制”一節復習課中,以探究性學習為基礎,以科學家多個真實的研究過程為素材,引導學生在科學探究的情境下,按照一定邏輯關系分析重力作用導致根向地生長的機制,過程中滲透了歸納與概括、演繹與推理、模型與建模等科學思維方法;針對根的向地生長現象,引導學生進行觀察、提問、實驗設計,并對結果進行交流與討論,提高學生的科學思維水平和科學探究能力,逐步建立生命觀念,并初步培養社會責任。

2 學情分析

學生通過高二新課的學習,已經基本掌握生長素的本質、產生部位、運輸方式和作用特點等基礎知識,但應用生長素的相關知識解決實際問題能力欠佳。學生的科學思維水平和科學探究能力等學科核心素養尚未達到新課標要求,需要通過高三復習逐步提升。

學生對根向地生長這一生命現象比較感興趣,樂于用生物學知識解釋現象,喜歡探索未知事物,有一定的邏輯分析能力。

3 教學目標

1)利用根向地性的系列實驗,課堂再現科學家探究根向地性的科學情境,指導學生在新情境下完成觀察、提問、設計和討論等活動,培養學生的科學探究能力。

2)通過對大量科學證據與實驗結果的分析和推理,逐步得出重力作用導致根向地生長的機制模型,提升學生的科學思維水平。

3)通過對根尖結構探索得出根向地生長的機制,體現結構與功能觀;根向地性的形成是植物長期適應自然環境的結果,體現進化與適應觀。

4 教學過程

4.1 創設情境,提出問題 利用多媒體出示植物向光性、向地性、向水性的照片,說明植物不能像許多動物那樣自由活動,但受到單向外界因素的刺激時,會發生定向運動,這種現象稱作植物的向性運動;一般認為向性運動與植物體內的生長素分配不均有關[3]。激發學生的好奇心與求知欲,明確本節課的目標是探究根向地性的產生機制。

4.2 回顧基礎,應用提升 為解釋根向地生長的原因,請學生回顧生長素的相關基礎知識,寫出生長素的本質、產生部位、運輸方式和作用特點并交流。教師根據學生答案進行補充講解,例如極性運輸是主動運輸,需要載體和能量;植物體不同部位對生長素敏感度不同等。

請學生應用生長素的作用特點,解釋根向地生長的原因。學生容易說出根尖橫向放置時,生長素受重力作用,近地側濃度高,遠地側濃度低;又因為根對生長素敏感,上部生長素濃度低,促進生長,下部生長素濃度過高,抑制生長,結果導致根向地彎曲。

教師概括原因:重力作用導致生長素分布不均造成根向地彎曲。

4.3 提出質疑,深入探究 引導學生對上述解釋提出質疑:例如“根的向地彎曲確實是重力作用導致的嗎?重力作用如何導致生長素分布不均?你觀察到生長素的分布情況了嗎?”等相關問題。明確上述解釋只是根據生長素特點提出的一種假說,如果要證明上述假說需要充分的實驗證據,強調實驗探究的重要性。

4.3.1 驗證重力作用及感受重力的部位[4]請學生設計實驗證明重力作用是導致根向地生長的原因。學生容易想到將植物放到無重力的太空中,觀察根的生長情況,并預期實驗結果為根的向地性消失。科研人員做過該實驗,結果與學生的預期一致。上述實驗可以說明重力作用是導致根向地性的原因。

如何證明感受重力作用的部位在根尖?學生容易想到切除根尖后橫向放置,預期根的向地性消失,可證明根尖是感受重力作用的部位。

學生初步嘗試設計實驗并預期結果,學習實驗設計的方法,感受實驗設計的快樂。

4.3.2 驗證IAA分布不均[3]假說中還提到了重力作用導致IAA分布不均,如何證明根中出現了IAA分布不均的現象?此時從宏觀水平進入微觀水平,引導學生思考如何觀察IAA的分布。學生可能會想到生物學中常用的同位素示蹤技術標記并通過放射性顯示IAA的分布。教師明確科研人員早期確實用這種方法做過實驗,但實驗效果不理想,原因是IAA是植物激素,在植物體內含量極少。如何才能更好地觀察到IAA的分布情況?教師提供背景資料:GFP基因是綠色熒光蛋白基因,其表達產物可顯綠色熒光;DR5是一種IAA敏感型啟動子,表達強度會隨IAA濃度增加而增強。請學生通過小組討論,寫出實驗設計并預期實驗結果,小組代表發言。學生容易根據信息聯想到學過的基因工程的知識,并通過小組合作提出合理的實驗設計,基本過程如下:將DR5和GFP基因連接后導入植物細胞,并培育成轉基因植物,分別觀察正常生長和橫向放置的根尖部位的熒光分布。預期結果:向地側綠色熒光強度大于背地側。

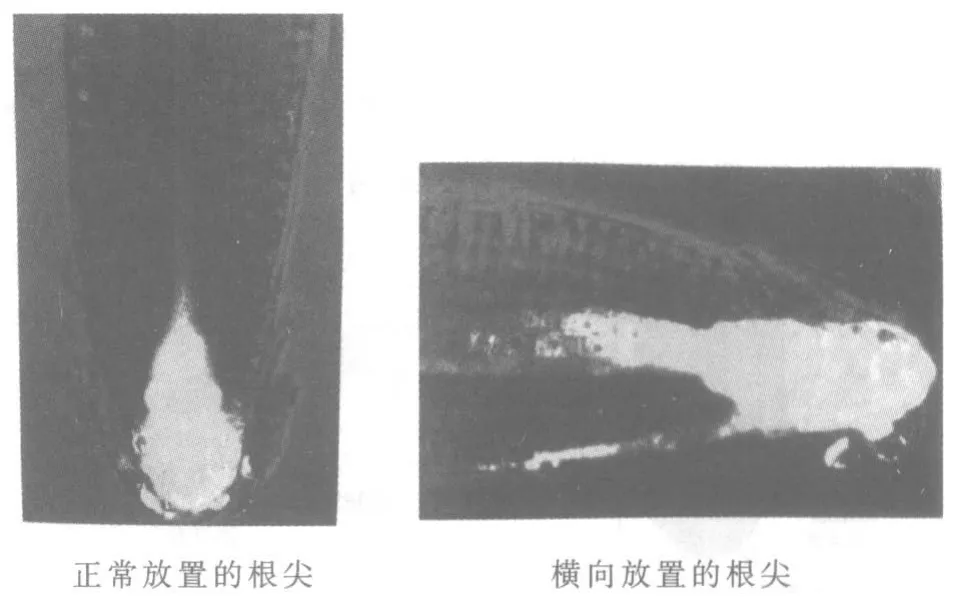

此時展示科研人員真正完成這個實驗所獲得的實驗結果(圖1),結果與學生的預期一致,學生容易根據結果快速得出結論。激發學生的探究熱情,進一步提升學生的實驗設計能力。

圖1 DR5啟動子驅動下綠色熒光蛋白(GFP)的表達(示生長素的分布)[3]

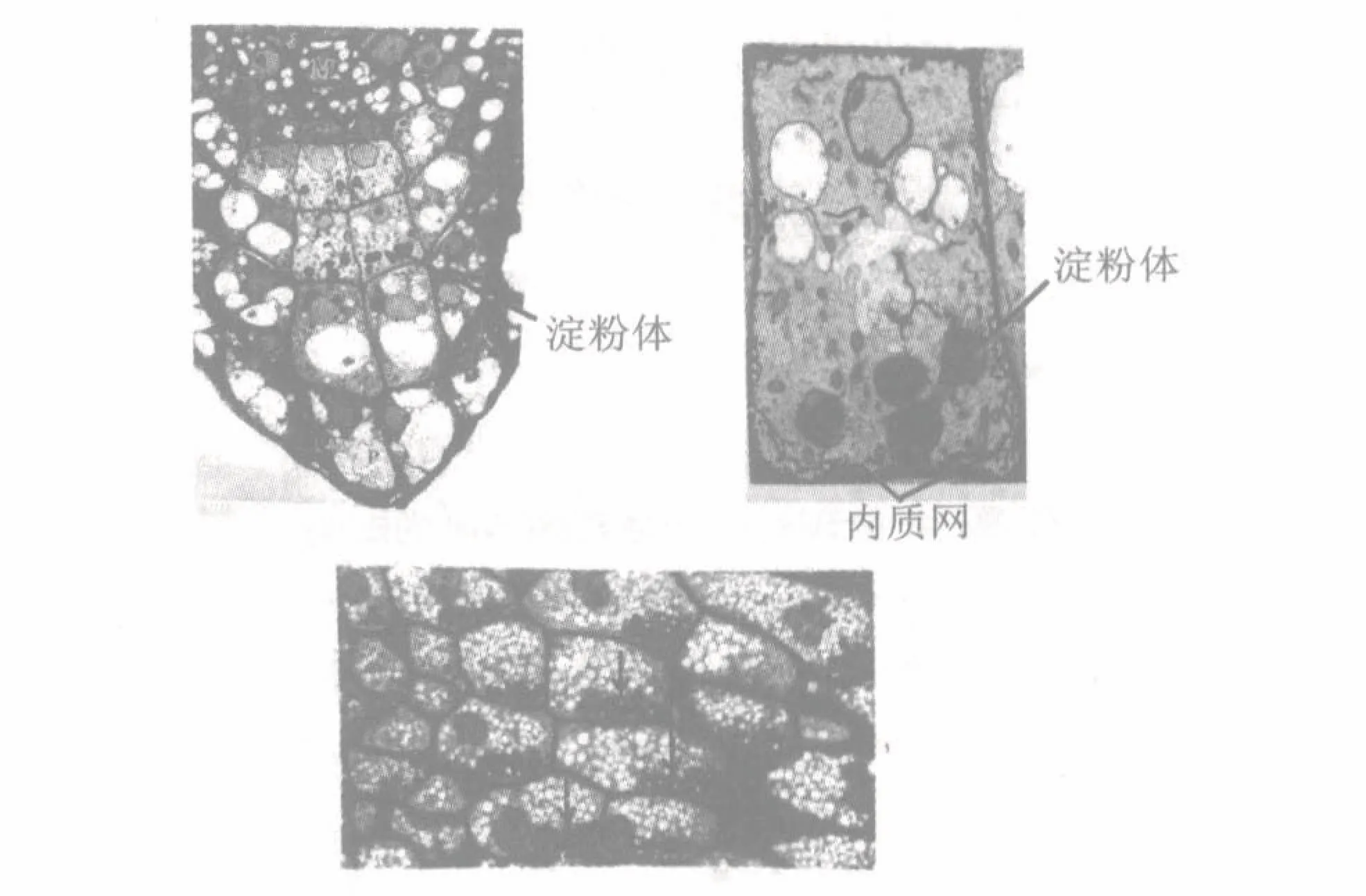

4.3.3 淀粉體的發現與生長素運輸模型[3,5]重力作用如何引起生長素分布不均?很多學生認為是生長素分子受到重力作用出現沉降造成的。此時明確地告訴學生,生長素是一種易溶于水的小分子有機物,其水溶液可以穩定地存在,不會受重力作用出現沉降,并追問什么樣的分子才會出現沉降?例如不溶于水的大分子。此時展示科學家利用電子顯微鏡觀察到的根尖照片(圖2),指導學生觀察根尖某些細胞中淀粉體的位置。學生容易發現淀粉體的位置始終在細胞下部,推測淀粉體很可能是感受重力的物質。運用類比推理的方法引導學生思考:觀察到淀粉體分布不均,而剛才證明了生長素也出現了分布不均,二者是否存在某種聯系?推測很可能是淀粉體導致了IAA的分布不均。出示電鏡下觀察到淀粉體壓迫內質網的現象,為探究Ca2+的作用埋下伏筆。

圖2 淀粉體在根尖細胞中的分布

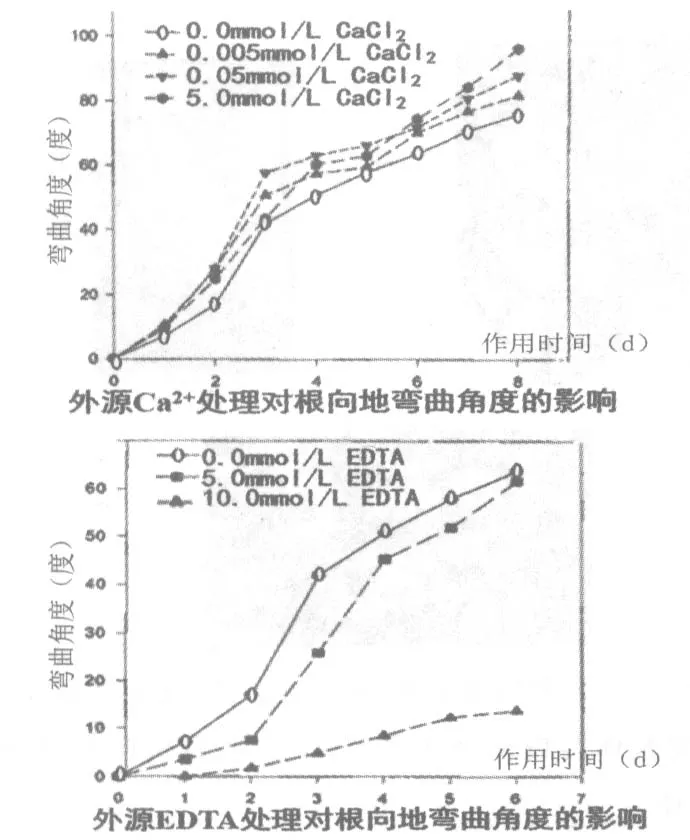

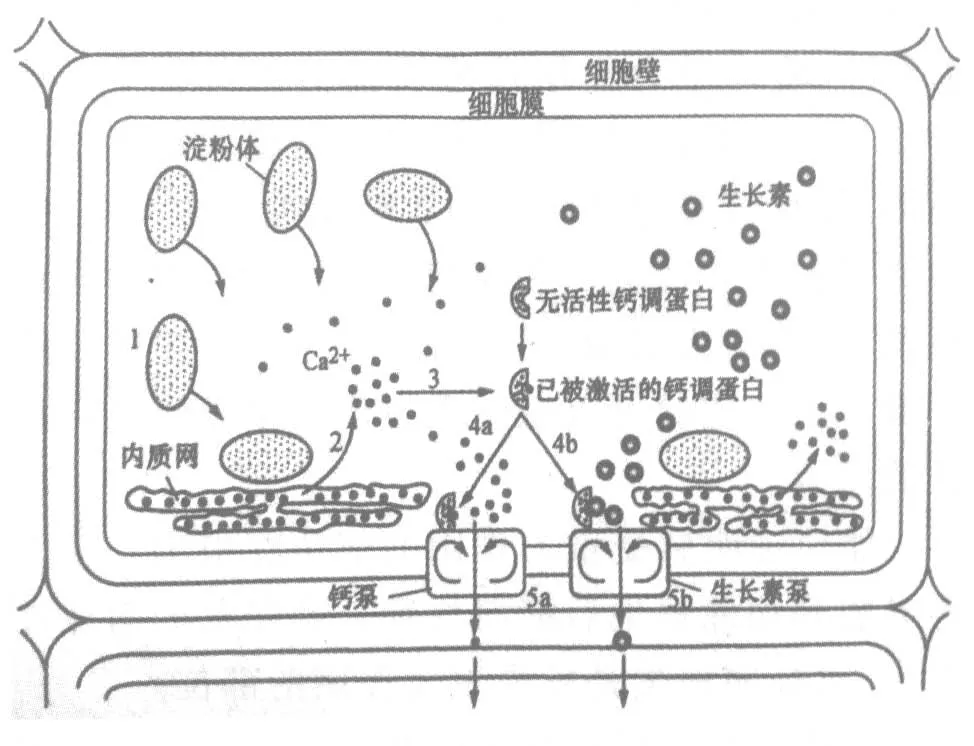

淀粉體是如何導致IAA分布不均的?此時學生需要建立淀粉體與IAA之間的聯系。教師展示淀粉體影響根尖IAA運輸模型(圖3),請學生根據模型進行小組討論并分析原因。學生討論得出淀粉體可通過影響IAA的運輸從而造成IAA分布不均,培養其運用模型解決問題的能力。

圖3 植物根尖生長素運輸模型[5]

4.3.4 探究Ca2+的作用[6]淀粉體通過何種方式影響IAA的運輸?與內質網有關嗎?提醒學生回憶剛才看到的淀粉體壓迫內質網的現象,并告訴學生內質網是一種含有大量Ca2+的細胞器,在很多細胞的研究中均發現內質網可通過釋放Ca2+傳遞信息。根據上述信息,學生提出推測:Ca2+與根的向地彎曲有關。

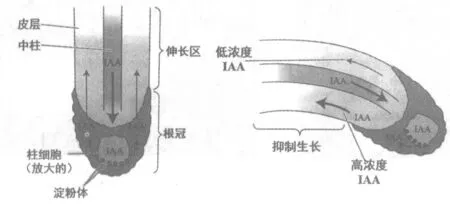

為了驗證與根向地彎曲的關系,科研人員進行了材料1的實驗。學生閱讀材料1并分析曲線圖所示的實驗結果,得出結論。

材料1:為進一步探究Ca2+的作用,科研人員將水稻幼苗水平置于培養基中,分別用不同濃度的Ca2+和EDTA (可與Ca2+結合使其失去活性)處理根,每天測定根的彎曲角度,結果如圖4。

請分析Ca2+和EDTA對根向地彎曲的影響,并得出結論。

圖4 不同濃度的Ca2+和EDTA對水稻根彎曲角度的影響[6]

教師指導學生運用分析橫縱坐標,實驗組與對照組進行對比等方法,分別得出高濃度的Ca2+可促進根的向地彎曲,高濃度的EDTA可抑制根的向地彎曲的結論。

4.3.5 得出Ca2+作用機制,建立根向地性模型[5]

Ca2+如何影響IAA定向運輸?科研人員又通過一系列實驗最終得出橫向放置的根尖細胞向地性機制模式圖(圖5)。讓學生用準確的文字描述圖中所示的機制,小組討論并展示。

圖5 橫向放置的根尖細胞向地性機制[5]

根據學生發言總結得出,Ca2+通過結合并激活鈣調蛋白,鈣調蛋白結合生長素泵導致IAA定向運輸,再由細胞水平上升到組織水平;很多細胞均按照這種方式運輸IAA,最終決定了IAA在根中向地測含量高,從而導致向地彎曲的現象。

4.4 結合模型,質疑討論 提示學生思考上述過程還有哪些環節不太清楚,最初的假說是否正確。培養學生的實驗評價能力,提倡批判性思維。此時學生提出內質網釋放Ca2+的機制不清楚,鈣離子泵的作用不明確等相關問題。

師生共同討論“根為什么會向地生長”,得出根的結構決定了其可以向地生長,有利于根完成其吸收營養物質和固定植物體的功能;此外根的這種特性可提高植物體適應環境的能力,是經長期進化過程形成的,體現生命觀念中的結構與功能觀和進化與適應觀。

4.5 總結方法,探索建議 學生課后通過查閱文獻,嘗試解決自己剛剛提出的問題。推薦使用“百度學術”等科研檢索工具(https://xueshu.baidu.com/)。

5 板書設計

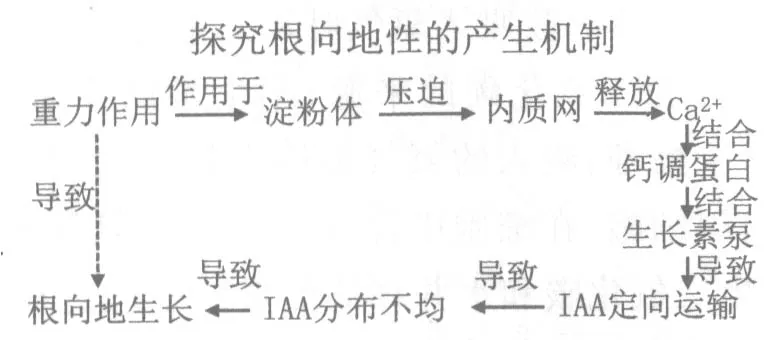

圖6 板書設計

6 教學反思

本節課所選的素材均取自真實的科學研究。將多個科學實驗組合成一條環環相扣的邏輯鏈,引領學生按照科學思維過程設計實驗并分析實驗結果,層層遞進,最終得出根向地生長的機制。機制細節之處仍然有值得質疑之處,給學生留有思考的空間。

本節課所提供的研究素材,不是要求學生從知識上掌握這些內容,而是希望學生在利用這些素材解決問題的過程中,培養綜合能力,提升核心素養。

課程中設計了大量師生共同分析討論的環節,留出時間讓學生將自己的想法書寫在學案上,向學生提供查閱科研論文的方法等,為學生將來從事科學研究工作做好鋪墊。