家庭自測血壓在治療未達標高血壓患者中的效果

李麗麗

摘 要 目的:觀察家庭自測血壓在治療未達標高血壓患者中的效果。方法:2016年11月-2018年11月選定本社區管理的血壓未達標高血壓患者120例,以隨機原則分為兩組,各60例。對照組門診血壓監測,研究組家庭自測血壓監測,比較血壓變化情況、血壓達標率。結果:研究組干預后舒張壓、收縮壓均顯著較對照組低,研究組血壓達標率顯著較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05)。結論:家庭自測血壓有助于提高高血壓患者血壓達標率,效果顯著,值得推廣。

關鍵詞 家庭自測血壓;未達標血壓;效果

高血壓是一種臨床常見病,是引發心腦血管疾病的一個重要原因。血壓水平與心血管風險呈連續、獨立、直接的因果關系。2015年調查顯示,> 18歲人群高血壓的知曉率、治療率和控制率分別為51.5%、46.1%和16.g%[1]。可見我國高血壓患者血壓控制率很低,對加強高血壓患者血壓的管理,有效提高控制率極為重要。血壓監測是指導治療及評價藥物療效必不可少的手段。2016年11月=-2018年11月選定本社區管理的未達標高血壓患者120例,探討家庭自測血壓在提高高血壓達標率方面的價值。

資料與方法

2016年11月-2018年11月選定本社區高血壓慢病管理中血壓未達標患者120例,按隨機原則分為兩組,各60例。研究組女28例,男32例;年齡45 - 79歲,平均(62.56±6.26)歲;病程3-12年,平均(7.52±2.14)年。對照組女29例,男31例;年齡46 - 77歲,平均(62.37±6.14)歲;病程4- 12年,平均(7.63±2.07)年。兩組基線資料相比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

方法:所有研究對象本著自愿原則,過于焦慮的患者不參與本研究。對照組以門診血壓監測為主,要求患者每月測定2次和必要時測定。觀察組則以家庭自測血壓為主,患者或家屬均能夠正確掌握血壓測量方法,同時告知患者測量血壓的相關注意事項。測量時間在每日早(6:00-9:00)和晚(18:00-21:00)以及必要時(有頭痛、頭暈等癥狀時)。每次測量2-3遍,取平均值,早上為早晨起床后,服降壓藥和早餐前、排尿后。向患者發放家庭血壓自測表,詳細記錄每次測量血壓的日期、時間以及所有血壓讀數及心率情況。每周回收血壓自測表1次,根據血壓情況調整藥物劑量、種類或者時間。兩組均監測1個月。

觀察指標:①血壓變化情況:對比兩組干預前、干預后1個月舒張壓、收縮壓變化情況。②血壓達標率:血壓<140/90 mmHg為血壓達標。

統計學方法:用SPSS 25.0軟件進行數據處理,計量資料數據(血壓變化情況)表達形式為(x±s),行t檢驗;計數資料數據(血壓達標率)表達形式為n(%),行X2檢驗。P< 0.05為差異有統計學意義。

結 果

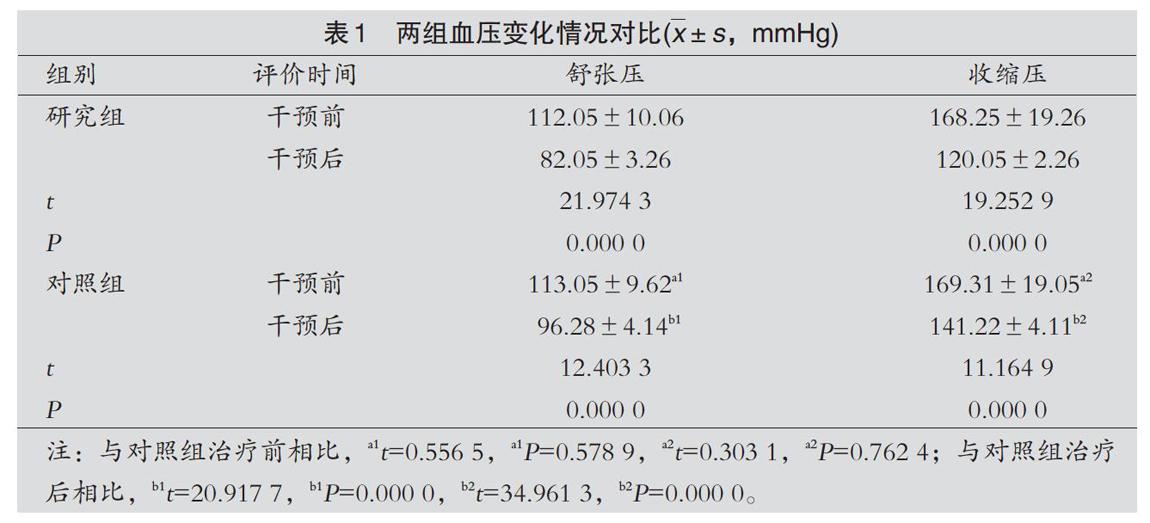

兩組血壓變化情況對比:舒張壓、收縮壓干預前兩組相比,差異無統計學意義(P>0.05);干預后研究組顯著較對照組低,差異有統計學意義(P<0.05);組內對比,兩組干預后均顯著較干預前低,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

兩組血壓達標率對比:干預1個月后,研究組57例血壓達標,達標率95.00%(57/60);對照組血壓達標42例,達標率70.00%(42/60)。研究組顯著較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),X2=12.987 0,P=0.0003。

討 論

高血壓患者普遍伴有腎臟、心臟、腦部等器官功能損害,患者往往表現為身體乏力、頸項強直、心慌心悸、頭暈頭痛等癥狀,對患者生活、工作造成嚴重不良影響。高血壓患者日常血壓波動幅度較大,如果不能有效控制血壓,任憑感覺服用藥物,極易由于降壓效果不當增加用藥風險性[2]。臨床研究顯示[3],有效控制高血壓患者血壓水平,可降低心腦血管事件發生率。家庭自測血壓可反復執行、易于操作,能長期性、持續性提供數據,可準確、可靠地反映血壓的真實水平,且費用低廉,易于推廣。家庭自測血壓可有效增強患者的健康意識,提高用藥依從性與自我控制血壓意識,促使其自主糾正自身不良的生活習慣、飲食習慣,有效克服社區/門診血壓

監測頻率低、連續性較差等不足,優勢顯著。本研究說明家庭血壓自測在高血壓管理中具有有效性,應當作為高血壓患者理想的管理方法。

綜上所述,高血壓患者采納家庭血壓自測,可有效降低血壓水平,提高血壓達標率,降低心腦血管事件發生率,改善患者生存質量及預后,因此該管理方法值得臨床借鑒,并大力推廣。

參考文獻

[1]王桂招,徐彩勤,廖寧.家庭血壓自測對社區高血壓管理的效果及其對血壓變異性的影響[J].中國慢性病預防與控制,2017,25(5):393-395.

[2]王敏,徐新利,林建華,等.家庭自測血壓和診室血壓對高血壓患者血壓達標的臨床評價[J].新疆醫學,2016,46(2):212-215.

[3]楊斌,潘海燕,張蓉.家庭自測血壓對社區老年高血壓患者血壓控制效果的影響[J].黑龍江醫學,2015,28(6):50-51.