彈丸之地新加坡,為何成為全世界效仿的對象?

Surekha A. Yadav

“我們國家將會變得和新加坡一樣。”這樣的言論經常被各國政府,特別是發展中國家,用來當作炫耀的資本。

盧旺達將會成為東非、中非地區的新加坡,巴拿馬會成為中美洲的新加坡,斯里蘭卡會成為南亞的新加坡等。

當然,模仿是最好的恭維。同時,遠在天邊的各國人民爭相效仿新加坡這個小國的發展模式,這無疑令新加坡人感到有些自豪。

不過有時你難免會問他們到底是幾個意思?他們真的曉得新加坡所經歷過的一切嗎?

新加坡這個小島國,在資源上很匱乏,它的發展軌跡是從一個貧窮落后的小國成長為閃亮耀眼的發達國家,非常勵志。不過,說到復制新加坡成功的模式時,確實有很多不確定的因素。

新加坡的發展道路有賴于很多特定因素。首先,獨特的地理位置是新加坡實施外向型發展戰略的前提。新加坡是幸運的,它恰好處在戰略價值非凡的位置上。馬六甲海峽位于馬來半島與蘇門答臘島之間,是太平洋與印度洋的連接紐帶以及亞、非、澳、歐沿岸國家貿易往來的關鍵海上通道。

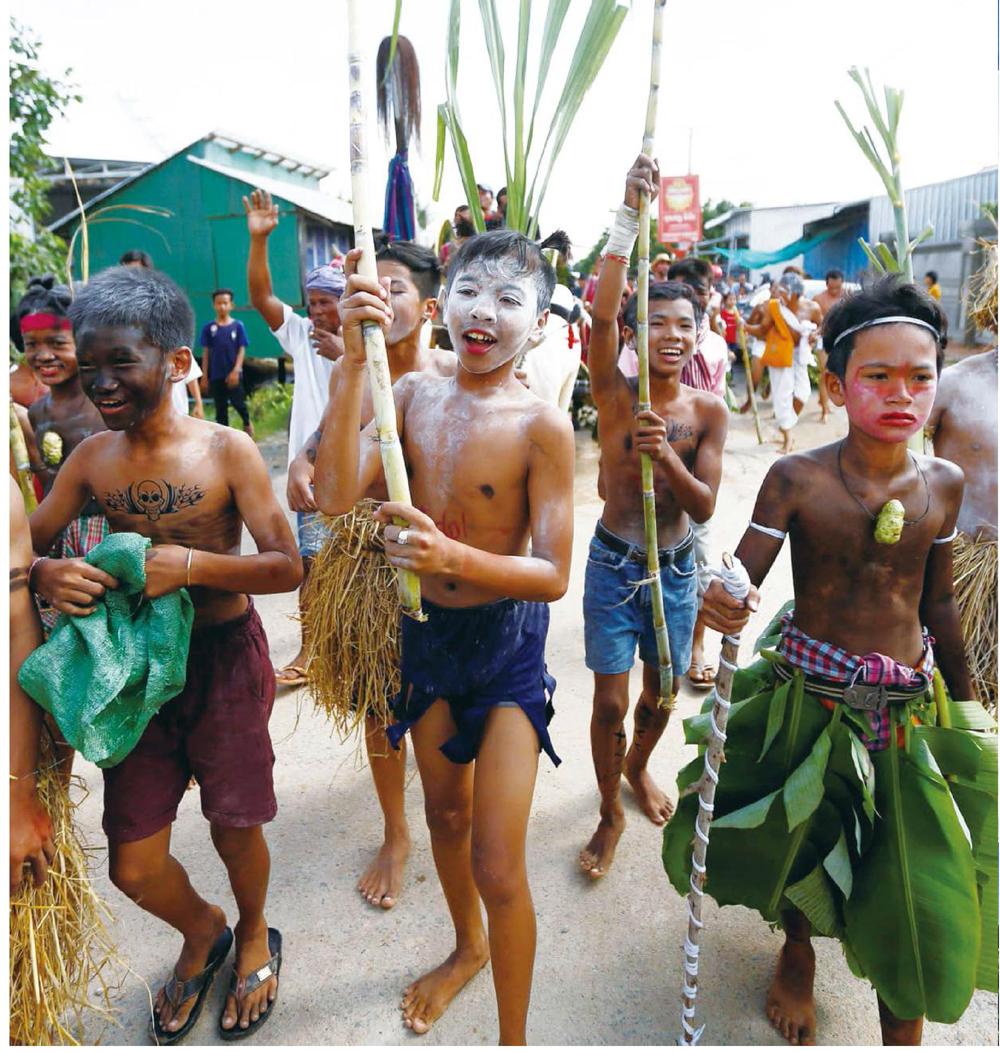

其次,新加坡是一個多元文化的移民國家,不像一些國家,多少會沿襲不少源遠流長的是非恩怨和尊卑貴賤的“陋習”。

另外,新加坡的國土面積狹小。在“小”的作用下,地理條件在小國政經發展中衍生出諸多突出效應。規模越小,這些效應就越顯著。這就表示新加坡便于管理,當然新加坡一黨執政的政治體制也意味著制定的政策相對簡單明了。

同樣重要的一點就是新加坡政府擁有本國將近80%的土地所有權,這也使制定發展規劃變得相對容易。

許多積極效仿新加坡的國家實際上并不具備新加坡的條件。

最重要的一點,新加坡是一個城邦國家,這一座城市就是一個國家,所以新加坡并沒有農村腹地,這也意味著新加坡沒有農民需要補貼或者需要工業發達省份的扶持。

一個城市發展得如此成功,的確難能可貴,但要把一個規模更大,擁有眾多城市、地區和鄉鎮的國家發展起來則又另當別論了。

新加坡是世界上僅有的3個城邦國家之一,所以自然而然地開辟出了一條屬于自己的發展道路,但也正因為如此,那些并非城邦之國的國家認為自己不久也能創造另一個“新加坡奇跡”的想法,才會讓人感到憂慮。特別是那些政治局勢復雜、歷史久遠和領土遼闊的國家也開始效仿新加坡的發展模式,尤其令人感到不安。

比如,英國脫離歐盟的進程當中就有不少政客大力鼓吹將“新加坡模式”作為今后英國的發展模式。比如英國外交大臣Jeremy Hunt最近就發表了一篇文章,介紹新加坡脫離馬來西亞聯邦后的成功發展模式。

曾殖民新加坡的英國現在也在努力地模仿新加坡,這聽起來多少有些諷刺,能讓新加坡人津津樂道一陣子了。但總有一天,中午明晃晃的太陽也會曬到這些英國人的腦袋上,讓他們從白日夢中驚醒過來。

首先,英國國土面積為25萬平方公里(不包括海外屬地),是新加坡國土面積的300多倍。

其次,英國有6500多萬人口,新加坡有300多萬公民,總人口約550萬,所以英國的人口數量是新加坡的10倍多。

另外,英國擁有多黨執政的歷史,國家的法律法規嚴重傾向于保護私有財產。比如,15年來,英國政府一直努力想在倫敦希思羅機場擴建第三條跑道,但機場周圍的業主對機場所產生的噪音和破壞多次投訴,因此相關擴建工程一直無法進行。

雖然兩者之間并無可比性,但倫敦在一定程度上可以和新加坡作一個對比。這兩個城市都證明了:在具備完善的基礎設施、雄厚的人才實力和相關優惠政策的城市中,可以實現社會發展的高度繁榮,帶動價值數以百億的貿易流通。

但是,倫敦效仿新加坡的發展模式,也就是一種沒有內陸腹地的城市發展模式,無疑只會將問題惡化。

歸根結底,新加坡是一個獨特的案例,新加坡的體制是基于自身獨特的發展條件而發展起來的。

新加坡是世界上第二大港口,擁有價值幾千億美元的主權財富基金,政府強勢介入經濟發展。新加坡人口數量不大,文化多元,人口有將近40%都是在國外出生的人員。

有些人信誓旦旦地說要模仿新加坡,也許他們在開口之前,需要多花點時間去了解一下有關新加坡社會和經濟發展的情況。總之,新加坡的發展既有閃光點,又存在不足之處,但不可否認的是,它的發展“自成一派”,那些絞盡腦汁效仿新加坡的國家或城市,也許更應該考慮怎樣創造屬于自己的奇跡。

·來源:《馬來亞郵報》

·編譯:張曉雁

·原標題:《應否,應否,倫敦變身新加坡?》