布迪厄社會學視角下赤松禪詩譯介活動研究

秦 思,陳 琳

(同濟大學 外國語學院)

一、引言

美國翻譯家兼作家赤松(Red Pine,原名Bill Porter,1943-)對中國禪宗文化有著濃厚興趣。1972年,他只身赴中國臺灣修習禪宗,在此期間譯介了英語世界第一部英譯寒山詩歌全集《寒山詩歌集》(The Collected Songs of Cold Mountain,1983)。赤松先后翻譯、編著中國古詩與經書典籍近20 余部。作為中國古典詩歌英譯的代表譯者,赤松并非創作詩人,也非專業漢學研究者。身為一名篤信禪宗佛教的在家居士,他的譯詩活動完全受自身對中國禪宗文化的興趣驅使,因而呈現出顯著的禪宗特色。他的譯詩獲得美國筆會基金以及古根海姆文學獎、盧西恩·斯泰克亞洲翻譯獎等重要翻譯獎項,寒山譯詩也被收入《諾頓世界文學選集》(The Norton Anthology of World Literature,2012,2018)與漢學家梅維恒(Victor Henry Mair)所編的《哥倫比亞中國古典文學選集》(The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature,1994)。這說明赤松譯詩較強的接受性及其在美國禪詩英譯領域的重要地位。

近年來隨著社會翻譯學的發展,譯者的社會屬性得到認識。基于法國社會學家布迪厄(Pierre Bourdieu)提出的場域、慣習與資本等概念的翻譯研究模式在強調翻譯社會文化語境的同時兼顧了譯者在翻譯實踐中的主體性。布迪厄認為,實踐是場域、慣習與資本的互動結果。在《區隔:品味判斷的社會批判》中布迪厄(Bourdieu,1984:101)曾提出三者的互動模式,即“(慣習)(資本)+場域=實踐”。譯者研究也應結合譯者所處場域、慣習和資本。通過還原赤松翻譯活動的歷史軌跡,剖析翻譯的宏觀社會語境以及慣習與資本在譯詩中的體現,探討其譯介作品獲得美國禪詩翻譯場域認可的原因,以期對中國特色文學傳播提供借鑒意義。

二、赤松的社會軌跡及其慣習養成

布迪厄社會實踐論的重要價值在于它有效消解了宏觀與微觀世界的二元對立,而在二者之間搭設了一架橋梁,提供了觀測其中聯系的視角。布迪厄將慣習定義為一種“被結構且有結構性的”、“可持續、可轉移的秉性系統(system of dispositions)”(Bourdieu,1990:53)。作為社會中的行動者,譯者的翻譯實踐不能獨立于所在的社會環境。譯者的慣習形成于同場域的互動,逐步構建于整個社會軌跡(social trajectory)(Bourdieu,1993:56)。因此,重構譯者慣習需要回溯譯者的社會軌跡,包括譯者的早期成長歷程、教育背景與職業經歷等。赤松對中國古典詩歌的譯介活動與他早年的人生經歷關系密切。探討他的譯詩風格與策略還需結合譯介活動的具體發生背景,以了解其翻譯慣習形成的語境因素與結構化過程,進而探究慣習影響下的譯詩特點。

1 禪修慣習下的禪詩禪釋

20世紀初期至中期,日本佛學大師鈴木大拙創造以了個人體驗為核心的鈴木禪,他淺顯易懂的跨文化闡釋在西方引起轟動,間接引發50年代的美國禪宗熱潮,形成“美國佛教歷史傳承的重要分水嶺”(Seager,1999:40)。瓦茲(Alan Watts)隨后作為西方主動介紹禪宗思想的代表在1957年出版《禪之道》(The Way of Zen)一書,成功將禪宗引入美國的大眾文化視野。20世紀接連爆發兩次世界大戰,包含美國在內的許多西方國家長久建立的經濟基礎與文化自信都遭遇重大打擊,人們對極端崇尚物質主義的國家未來產生了深切憂慮。在西方中心主義的基督教已經難以滿足精神需求時,他們將目光逐漸投向更為“平和、反物質主義、非二元對立”(Prohl,2014:197)的亞洲宗教傳統。禪宗不是唯一也并非最早進入美國的佛教派別,戰后人們的精神渴求和佛教大師的宣揚普及使得禪宗在短短幾年間“從20世紀50年代的禪宗潮轉變為60年代的佛教爆發”(Seager,1999:98)。

1943年出生的赤松青年時期正值美國不斷擴大的禪宗熱潮,“同在40年代末期和50年代初成長起來的每位美國人一樣,處在一個新的大眾導向的消費社會和追求個人自由和自我表達的夾縫之中”(Inchausti,2017:3)。赤松的成長環境優渥,他的父親曾是民主黨的主要贊助人之一,經常在家里與政要會面,也樂于利用這些政治關系。但赤松就讀高中時,父親的酒店生意破產,訴訟纏身。早年的成長經歷塑造了赤松淡泊名利的人生觀。當禪宗的熱潮席卷美國西海岸并向全國擴散時,剛剛服完兵役在加州求學的青年赤松在瓦茲的《禪之道》一書中發現了自己思想與禪宗的相通性。這本當時在美國一度暢銷的著名禪宗入門書籍讓赤松相見恨晚,“正是那時我感到自己終于發現了人生的意義”(Hamric,2011)。

隨著20世紀后期禪宗佛教在美國的發展,佛教中心增長速度驚人,越來越多的亞洲佛教講師留居美國,并駐禪宗中心宣講。1970年,壽冶法師赴美國成立美國佛教研究會,并出任紐約大乘寺住持,這成為赤松正式踏入禪門的契機。當時正在紐約哥倫比亞大學就讀人類學的赤松在唐人街結識了壽冶法師,周末時常前去拜訪,同他打坐冥想。語言的隔閡并不影響赤松對這位禪宗法師修行態度的認同。這種“教外別傳”給赤松帶來一種全新的體驗,而后決定從哥倫比亞大學退學,并遠赴千里之外的臺灣潛心學禪。1972年,赤松進入佛光山寺開始了自己的修習生涯,一年之后又搬至20 公里外的海明禪寺。當時的海明寺住持悟明法師給了赤松一本中英雙語的詩集,詩集前半部為寒山原詩,后面附錄的部分譯詩恰是美國漢學家華茲生(Burton Watson)所譯的《寒山詩百首》(Cold Mountain:100 Poems by the T’ang Poet Han-Shan,1962)。

20世紀五六十年代,隨著禪宗佛教的普及與垮掉派詩人對中國古典詩歌的青睞,禪宗文化內涵在以唐詩為主的中國古典詩歌中被重新發掘。美國詩人斯奈德(Gary Snyder)選譯了唐代詩人寒山的24 首詩歌。由于斯奈德的譯詩以寒山隱居天臺山時的山居詩居多,筆墨也更重在哲學思考,寒山被塑造為禪宗的典型形象,正契合戰后人們的精神需求。寒山詩經典化之后,不斷有新的翻譯作品涌現,這其中就包括華茲生的譯本。由于斯奈德只譯介了24 首,華茲生選譯的100 首在寒山不斷擴大的文學與文化影響中得到廣泛傳播。寒山詩終于在經歷遠隔重洋的文化之旅后回到故土,讓年輕的赤松看到了中國古典詩歌中蘊含的精神寶藏。赤松被寒山詩的境界深深吸引,為了更透徹地理解,他決定親自著手翻譯寒山詩,由此開啟了他的翻譯生涯。

對赤松而言,翻譯是學習的最佳方式,閱讀時不能透徹領悟的經文和詩歌經過翻譯時的審慎斟酌會獲得更清晰的理解。赤松將翻譯視作自己修行的一部分,翻譯服務于禪修,禪修慣習深刻影響他的翻譯實踐,這首先體現在赤松的譯詩選本中。借詩學禪的禪修慣習決定了赤松的文本偏好與譯詩選目傾向,呈現出以禪宗詩歌為主的個人譯詩特色。除佛教經書之外,赤松至今譯介、編纂中國古典詩歌集共十部,其中絕大部分為禪師或唐宋隱逸山水詩人作品,包括普明禪師的《牧牛圖頌》(1983)、《寒山詩歌選》(1983,2000)、《拾得與豐干詩集》(1984)、《石屋山居詩集》(1986,2014)與《世難:韋應物詩集》(2009)等。他還與奧康爾(Mike O’Connor)合作編著禪詩集《白云知我心:中國佛教詩僧選》(1998)。

禪修慣習同樣也影響了他對譯詩的闡釋。赤松在2004年西蒙斯國際中國詩歌大會上提出語言只是表面,譯者不能圉于文字本身,而需要更加深入挖掘。他更關注詩歌的精神(spirit),翻譯時非常注重開放性。禪詩有著獨特的精神特質。赤松認為,禪詩與禪修的共性在于無心。禪詩不會呈現強烈的自我意識,詩中可以無一字禪語,禪意體現在內外之別消解,超越界限之時,如《千家詩》(2003)中他對王維《竹里館》一詩的翻譯。

竹里館

獨坐幽篁里,彈琴復長嘯。

深林人不知,明月來相照。

Bamboo Retreat

Sitting alone amid dense bamboo

strumming my lute and whistling

deep in the forest no one else knows

until the bright moon looks down

禪宗潮之后,20世紀后半葉美國禪宗中心的數目增長速度驚人。美國作家莫里爾(Don Mrreale)的《佛教美國》(Buddhist America:Centers,Retreats,Practices,1988)中記錄佛教中心長達350 頁,retreat 特指美國佛教修習時常見的靜修中心。這些中心為閉關修禪的教眾提供場所,有時也邀請佛教大師前來講學。相較于斯奈德的Bamboo Lane House 或是欣頓(David Hinton)的Bamboo-Midst Cottage,赤松將原詩題目譯作Bamboo Retreat,顯然將竹里館對詩人的意義等同于禪修中心。這一改譯頓時使原詩披上了濃厚的禪宗色彩,點名竹里館其實就是詩人王維的禪修靜思之地,奠定了全詩的整體基調。即便赤松僅將第一句中的“獨坐”簡單譯作sitting alone,讀者也很容易意會sitting 即表示詩人修行時的禪坐。最后兩句“深林人不知,明月來相照”譯作deep in the forest no one else knows/until the bright moon looks down,先以deep 和no one else knows 描繪詩人獨坐竹林深處的幽僻寂靜之感,映襯出詩人深入禪境的物我相融之境。明月是禪宗詩歌中的常見意象,歷來詩人常以月寓禪。盡管詩人是在月下思禪,然而內心澄澈,毫無貪執散亂之心,只等明月相鑒。隨后的一句until the bright moon looks down 再現了明月與月下之人的主客關系,體現出了詩人在隨緣任運中達到頓悟之境的昂然禪意。

2 寫作慣習下的譯詩考證與注釋

寒山詩之后,赤松又先后翻譯豐干、拾得與石屋禪師等著名中國禪師的詩歌作品。這些禪師的生平與詩歌中淡然平和的禪宗旨趣,激發了赤松對于隱士文化的濃厚興趣。為了對當今隱士現狀一探究竟,赤松踏上了終南山尋隱之路,并將自己首次尋隱之旅記錄成文,出版了《空谷幽蘭》(Road to Heaven:Encounters with Chinese Hermits,1993)一書。該書一經出版便獲得很大反響,也開啟了赤松的文化之旅系列。翻譯之余赤松先后著述相關文化著作十余部,如《禪的行囊》(2008)、《黃河之旅》(2013)和《尋人不遇》(2015)等。

作為中國文化的使者,赤松尊重、欣賞中國文學文化,并樂于介紹與分享其中的歷史淵源。他的作品不僅記錄旅途見聞,更多地是作為一名獨立學者對中國文化以及詩歌背景的親自考證。由于赤松的翻譯與文化寫作并行,并貫穿整個生涯,這些考證在他的翻譯作品中也得到體現,如王維的《鹿寨》一詩就因其禪寂之感歷來為人稱頌。僅在溫伯格(Eliot Weinberger)的《十九種閱讀王維的方式》(19 Ways of Looking at Wang Wei,1987)中便總結了王維《鹿寨》一詩的諸多譯本。其中“返景入深林,復照青苔上”中“返景”一詞的含義長久以來一直為譯者的爭論中心。赤松親自前往考證,所謂鹿寨是一個東西向的狹長山谷,早晨東邊日出,日落時分光線則再次從西邊照進,最終決定譯為the light coming back through the forest/illuminates the green moss again(Red Pine,2003)。

赤松認為,尊重原作和原詩內涵是譯詩的核心,不應為了便于讀者接受而任意篡改。但作為譯者他有責任為西方讀者提供詩歌的相關背景,因此會添加有助讀者欣賞詩歌的注釋。這些都反映了赤松對于源語文本的尊重及其作為學習、書寫中國文化的獨立學者和旅行作家身份影響下的譯者慣習。為使讀者置身源語語境,赤松會通過序言、腳注、附錄等形式為讀者提供與原詩相關的必要背景信息,使其譯著呈現出厚譯①特色。比如,他翻譯的《千家詩》(Poems of the Masters:China’s Classic Anthology of T’ang and Sung Dynasty Verse,2003)不但序跋詳實,而且在每首譯詩前添加了詩人簡介,并在文后附錄中國歷史紀年表。赤松的所有譯著均在譯者序中提供了他對詩人的歷史考證以及他通過文獻與實地考察所作出的材料補充。寒山詩、石屋山居詩等還附有詩人生平所在地的地圖。

譯者序言也是赤松譯著的常見厚譯形式。作為譯著的開篇導言,譯者序在一定程度將影響讀者對于譯文的認識與理解。譯者序可以介紹譯者的翻譯策略與思想為主,亦可是與譯著內容相關的研究論述。赤松所撰寫的譯者序言主要為所譯詩人的相關介紹以及他在學習、閱讀與行旅之中的親自研究考證。因此,赤松的序言除提供豐富的詩歌背景,禪宗與詩人或譯詩的關系也在這一厚譯形式中加以點明。這一鋪設更易引導讀者從禪意的角度理解譯詩。赤松參與編纂的詩集《白云知我心:中國佛教詩僧選》(1998)收錄了他的憨山德清譯詩。作為英語世界少有所聞的憨山德清對于西方讀者而言尤其陌生。赤松在譯詩前言中對憨山德清的佛教生涯加以介紹,稱其與六祖慧能并列,被后人尊為禪宗七祖(Red Pine,1998:116)。事實上,禪宗六祖之后便無禪門承認的七祖,赤松這樣介紹頓時抬高了憨山德清在禪宗歷史上的地位,也因而使其詩歌的意義大為不同。

注釋詳盡也是赤松厚譯的另一特色。由于詩文的形式與字數限制,有時譯詩禪意闡釋有所欠缺的部分,赤松會添加在注釋之中。憨山德清的譯詩每一首都配有注釋,長達九頁。其中第四首中“形如枯木念如灰,雪滿頭顱霜滿腮”一句赤松譯為My body is like deadwood my thoughts are like ashes/there’s snow on my skull and frost on my jaw,隨后又在注釋中補充說明deadwood 實指枯禪(deadwood zen),即打坐禪修。這一解釋立刻使詩人此刻不畏嚴寒,風雪之中依然靜坐參禪的形象躍然紙上。

三、譯者資本與慣習互動下的翻譯場域建構

1 文化與社會資本支持

布迪厄將資本劃分為三種基本類型:可直接轉化為資金的經濟資本(economical capital)、涉及文化產品與文化活動的文化資本(cultural capital)以及各種社會資源網絡構建下的社會資本(social capital)。其中文化資本又常見于三種形態:身體化形態(embodied state)、客觀形態(objectified state)與制度形態(institutionalized state)。身體化形態指行動者長久形成的秉性系統,如教育下形成的知識體系與行為修養,具體形態指文化產品,如影像、書籍等,制度形態則指向通過某種制度予以認證的文化資本,如文憑與證書(Bourdieu,1986:246)。資本是譯者作為行動者在場域中參與競爭的條件,譯者在場域中的位置與所擁有的資本息息相關。具體在赤松的翻譯實踐中體現為赤松本人的文化與社會資本。

赤松第一本寒山譯詩集的出版經歷略微坎坷,最終出版得益于美國詩人漢米爾(Sam Hamill)的幫助。漢米爾作為美國長期致力于優秀詩歌翻譯作品出版的銅峽出版社(Copper Canyon Press)創始人,當時已發表數部詩集,在美國詩壇占有一席之地,擁有雄厚的文化與社會資本。漢米爾本人修習禪宗,詩歌生涯也深受中國古典詩人影響,因此決定支持赤松的譯詩出版。這成為赤松躋身美國詩歌翻譯場域,積累自身資本的重要契機。與漢米爾的結識促成了赤松與銅峽出版社的長期合作,這構成了赤松在美國翻譯場域內最初的社會資本。

赤松的文化資本始于他長期的修禪經歷。特別是在佛光寺與海明寺期間,誦經鳴鐘,三餐茹素基本是赤松和其他僧人的全部日常。他每日打坐冥想,研習書法、禪宗文化與文學典籍。這期間他還在臺北的中國文化大學(時稱中國文化學院)學習中國藝術與哲學等課程,并曾跟隨著名法學家吳經雄學習《道德經》。這段經歷為赤松后來的翻譯活動建立了最初的文化資本。出于修禪學習的目的,赤松先后翻譯了《金剛經》(2001)、《心經》(2004)、《壇經》(2006)與《楞伽經》(2012)等重要中國佛教典籍。多年修行與佛經翻譯實踐使赤松對于佛教要旨了然于心,相關的文化資本持續累積,并體現在他的譯詩實踐上。

出于長久積累的佛教文化資本,赤松在注釋中指出《寒山詩歌集》(2000)中第82 首《碧澗泉水清》中的“默知神自明,觀空境逾寂”描述的是佛教天臺宗中名為“止觀”的修禪方法,并援引智顗法師《仁王經疏》中對于“止觀”修行要義的闡述:“謂無相妙慧照無相境,內外并寂,緣觀共空。”他在自己的文化著述《尋人不遇》(2016)中表示寒山此詩正是“止觀”禪法的精妙總結。赤松將此句譯作silence thoughts and the spirit becomes clear/focus on emptiness and the world grows still(Red Pine,2000:91)。譯文將“寂”譯作still 不但譯出了此時詩人修行的清凈之心,更突出了“止觀”禪法中的止,即禪定境界。

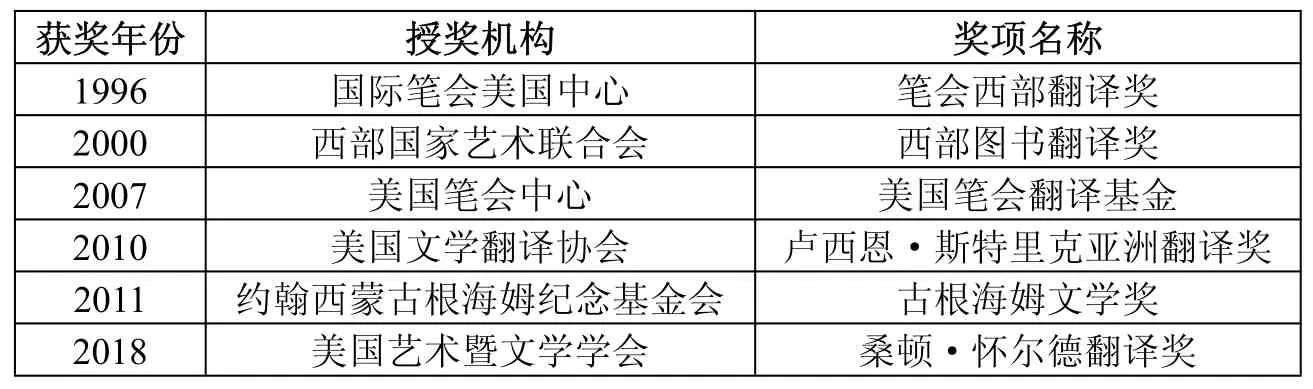

隨著《寒山詩歌集》與《石屋山居詩集》的相繼成功,赤松在美國文學場域引起了一定注意,他的譯詩集也頻頻獲得美國文學與翻譯界的重要資助與獎項(見表1)。盧西恩·斯泰克亞洲翻譯獎長期致力于表彰優秀亞洲文學作品翻譯,特別是禪宗翻譯作品。這些資助與翻譯獎項使赤松在翻譯場域內的文化資本又以制度形式持續增長。

而赤松的旅行文學也大獲成功,他的《空谷幽蘭》一書甚至一度引發了尋隱熱潮,之后又相繼出版文化著作近十部,目前已被譯作七種語言。這也使赤松得以進一步以客觀形式累計其在文學場域內的文化資本。“不同場域之間相互關聯”(Bourdieu&Wacquant,1992:109),相鄰場域彼此互動影響,赤松在文學與翻譯場域中的文化資本相互疊加,并共同作用于翻譯場域,促使其之后的翻譯作品易于被市場接受,并得以順利出版,或再版重印。目前赤松的所有翻譯詩集均仍在刊印出版。

表1 赤松獲獎與受資助情況

2 譯詩接受與場域增益

20世紀中期的美國經歷了禪宗熱對文化文學場域的影響變革。戰后美國青年的佛教興趣在鈴木大拙與瓦茲的禪學宣講與反主流文化思想的精神訴求中迅速增長。包括金斯堡、斯奈德在內的諸多垮掉派作家最終構成了“美國復興以來影響最為深遠的精神文學團體”(Inchausti,2017:2)。以美國加州伯克利和舊金山為中心的灣區涌現出的垮掉一代在小說、詩歌及其他文學作品中表現出對禪宗佛教的認同,在形成禪宗文學這一獨特的新文學場域同時,也成為促進禪宗發展和文化深入的催化劑(Prohl,2014:197)。禪宗文化與禪詩因而得以進一步滲透到美國的詩歌場域,促成文學文化的互動與共融,引發了詩學與文化革新。1991年,約翰遜(Kent Johnson)和波倫尼奇(Craig Paulenich)主編,斯奈德作序的《一輪明月下:當代美國詩歌中的佛教》(Beneath a Single Moon:Buddhism in Contemporary American Poetry)出版。編輯這本詩集的初衷源自佛教對于數十位著名美國詩人作品曾經或者正在積極產生的影響,而出乎意料的是受到佛教影響的詩人遠遠超于設想。佛教詩歌不僅僅是普遍認為的一個值得關注的次級文類,其影響和范圍要更廣泛也更深刻(Johnson,1991:xv)。漢米爾(Hamill,1989:310)甚至認為,美國詩歌一度出現了禪宗轉向。由此可見,禪詩在美國有較強的普及性和流傳度,已經擁有相當持續穩定的受眾群體。

翻譯場域受制于文學場域。“大部分美國詩人心目中禪宗與道家很快被認為是中國詩學的真髓,成為美國詩人所理解的真正中國精神。”(趙毅衡,2013:309)中國古典詩歌的英譯文在美國禪宗文學場域下被重新審視,其中的禪意、禪理得到發掘,構建了新的禪詩翻譯場域。自1973年以來不斷有英譯的禪詩選集出版,這些詩集成為了“中國古典詩英譯的大傳統之一部分”(鐘玲,2009:146)。這類禪詩集中的譯詩內容涵蓋廣泛,跨越年代久遠。許多詩集收錄了中國禪宗確立之前朝代的作品,有些甚至收入《道德經》。詩歌表意的黏合性決定了更具彈性的闡釋空間。而禪宗在傳入美國的過程中也必然經歷了兩種文化的碰撞,產生一定的折射與變形。對于何為禪詩并沒有完全統一的認識,是否可以歸于禪詩具有闡釋的主觀性,“某些評論家眼中的一首世俗詩,可能其他人看來就是禪宗精神的表達”(Stryk&Takayama,1987:xix)。

早期的童年經歷與美國禪宗文化思潮下的浸染,塑造了赤松無意名利,而傾心佛禪的內在秉性,決定了他以禪宗思想為行動指南的處世態度與行事風格。禪修導向與親近隱逸文化的個人慣習在赤松的翻譯實踐中得到進一步精煉,細化成為他的譯者慣習,體現為翻譯活動中對以隱逸詩人,尤其是隱逸禪僧詩為主的譯詩選材傾向。禪修慣習影響下的赤松譯詩盡管契合戰后逐步建立并持續擴大的禪詩翻譯傳統,卻并非完全屈從于主流譯詩規范中的選目特征。《寒山詩歌集》、《石屋山居詩》與《韋應物詩選》等收錄的大部分譯詩都是經由赤松首次譯介至英語世界。

著名美國詩人默溫(W.S.Merwin)就曾表示自己非常受益于赤松對石屋禪師的詩歌翻譯。美國當代詩人、小說家哈里森(Jim Harrison)對《石屋山居詩》也給予了很高的評價,認為石屋禪師在赤松之前沒有被翻譯過簡直不可思議(Baker,2013),并表示自己將此書作為宗教書籍閱讀。哈里森2017年最新出版的中篇小說三部曲《古代吟游詩人》(The Ancient Minstrel)中赤松朗誦石屋詩被作為展現主人公精神的重要場景描寫,足見石屋詩與赤松作為譯者對哈里森的影響。

禪詩的闡釋性特征決定了詩歌譯介選目在禪詩譯者或者選集編者個人慣習影響下的差異性。赤松的譯詩選本具有個人禪修慣習影響下的獨特性。他在翻譯文學場域中不斷累積的文化與社會資本提升了在場域內的競爭力,在當下美國的禪詩翻譯場域中體現了優勢,因而可以被順利接受。他的譯作也因此得以再次參與美國翻譯場域,特別是禪詩這一世界文學類型的建構。

四、結語

翻譯不只是語言層面的轉換,更是一種以譯者為中介的社會活動,在譯者慣習、資本與所在場域的互動中生成。赤松青年時代正值垮掉的一代和嬉皮士運動高峰,美國的文化場域在二戰之后的余波和接踵而至的越南戰爭中掀起了反抗主流文化與中產階級價值觀的浪潮。赤松與禪宗一見如故,盡管后知后覺,他的社會與個人軌跡卻無不體現這股浪潮的推動力。赤松在美國禪宗文化浪潮中形成的禪修慣習深刻影響了他之后的譯詩實踐,使其譯作呈現出顯著的禪宗文學特色,成為他的作品進入美國詩歌翻譯場域的前提。赤松的文化與社會資本共同構成了他在翻譯場域中的競爭力,成為他的譯介作品得以被當下美國翻譯場域接納的重要籌碼。

盡管與美國垮掉的一代與舊金山文藝復興運動擦肩而過,赤松與禪宗及中國禪詩的結緣恰巧揭示了赤松的禪譯之旅,既是機緣巧合,更是場域、慣習與資本互動下的必然結果。中國古典禪詩在美國作為翻譯文學經過赤松等譯者的不同闡釋,并在譯者資本同當下文學文化場域的互動中,在世界文學空間中再生。譯文不斷更新、充實原有譯詩傳統的同時,為民族文學走上世界文學舞臺,與其他文學形式對話共融提供了更多可能。

注釋:

①阿皮亞(Appiah,1993:817)首次提出厚譯概念,指“一種學術型翻譯,利用注釋及相關附注,將文本置于豐富的文化與語言背景”。